提升小學(xué)生跳繩興趣的教學(xué)策略

徐蓮

跳繩是國家學(xué)生體質(zhì)健康必測項(xiàng)目之一,也是中考體育項(xiàng)目之一,測試標(biāo)準(zhǔn)依據(jù)《國家學(xué)生體質(zhì)健康標(biāo)準(zhǔn)(2014年修訂)》。經(jīng)常跳繩能夠促進(jìn)運(yùn)動(dòng)器官的發(fā)育以及內(nèi)臟機(jī)能的發(fā)展。在小學(xué)體育課堂中應(yīng)發(fā)揮跳繩功效,讓小學(xué)生真正地享受跳繩樂趣,并從中獲益。

一、找準(zhǔn)定位,有的放矢

針對現(xiàn)階段小學(xué)體育跳繩項(xiàng)目在課堂教學(xué)上需要找準(zhǔn)“如何提高跳繩能力”這一定位,根據(jù)兒童青少年身體素質(zhì)敏感期尋找解決方法,可將跳繩劃分為2個(gè)階段,分階段把握及突破,從而更好地提高小學(xué)生跳繩能力。

(一)把握身體素質(zhì)敏感期

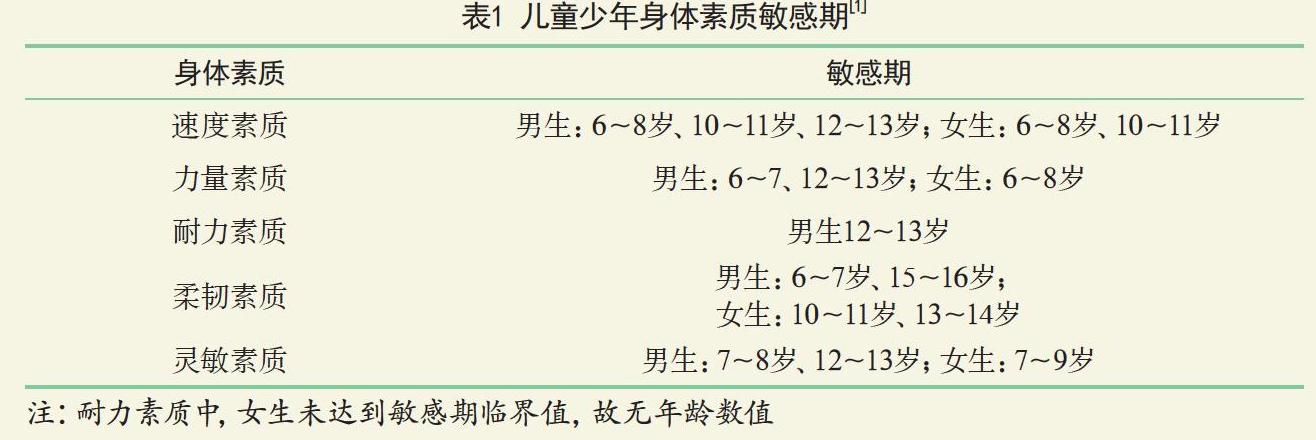

在不同年齡段,兒童青少年的身體素質(zhì)發(fā)展的敏感期不同。兒童青少年身體素質(zhì)主要包括快速增長、緩慢增長、相對穩(wěn)定3個(gè)階段,在敏感期內(nèi)身體素質(zhì)的增長率更為明顯[1]。身體素質(zhì)的敏感期集中在6~8歲、10~13歲。小學(xué)低年級段是速度、柔韌、靈敏、力量素質(zhì)的第1個(gè)敏感期;小學(xué)高年級段則是發(fā)展速度、力量與耐力素質(zhì)的最佳時(shí)期(表1)。根據(jù)跳繩運(yùn)動(dòng)的項(xiàng)目特點(diǎn),其能促進(jìn)學(xué)生下肢爆發(fā)力,速度素質(zhì)、靈敏性與協(xié)調(diào)性等方面的發(fā)展。

(二)分階段提升興趣點(diǎn)

1.初學(xué)階段——奠定基礎(chǔ)

(1)手腕搖繩、前腳掌著地,保持搖繩姿勢

在跳繩過程中,身體直立、平視前方、肩膀自然放松、上臂下垂至身體兩側(cè),前臂在身體的側(cè)前方,帶動(dòng)手腕搖繩,起跳落地腳掌用力著地,膝關(guān)節(jié)微屈。在手腕搖繩時(shí),可借助搖繩練習(xí)器或者利用2根繩子進(jìn)行搖繩練習(xí);也可采用前腳掌著地,進(jìn)行原地的提踵跳躍練習(xí)。

(2)把握雙腳過繩高度,合理調(diào)整繩長

跳繩時(shí),應(yīng)把握起跳高度,以繩剛過腳為宜。在跳繩前應(yīng)先調(diào)整適合自己跳繩的長度。如,對折繩子、單手握繩、長度從腋下垂直到達(dá)地面或者雙腳踩繩、雙手握繩成跳繩姿勢,繩子長度在腰側(cè)。對于初學(xué)者而言,可以在此基礎(chǔ)上略長一些。

(3)手甩繩、腳跳躍,手腳結(jié)合跳繩

初次接觸跳繩,上下肢不協(xié)調(diào)的問題最為常見,經(jīng)常會(huì)出現(xiàn)以下現(xiàn)象:有前甩沒后拉動(dòng)作或后拉不足導(dǎo)致?lián)u繩慣性不足;用上肢力量帶動(dòng)跳繩,無法保持身體直立姿勢;搖繩用力不均、不同步、不連貫;手腳不協(xié)調(diào),或快或慢,節(jié)奏不一;上下肢配合不足,有小跳,繩搖1下腳跳2下。以上問題可采用甩繩練習(xí)或節(jié)奏練習(xí)解決:雙手分別持1根跳繩,同時(shí)搖繩讓跳繩的甩動(dòng)保持一致(或利用搖繩練習(xí)器);無繩的手腳配合節(jié)奏練習(xí),雙手置于大腿外側(cè),有節(jié)奏地同時(shí)擊打腿側(cè),擊打后雙腳同時(shí)跳躍,保持節(jié)奏進(jìn)行練習(xí)(圖1)。

2.提升階段—精益求精

在此階段,通過提醒學(xué)生落地要輕巧、節(jié)奏要穩(wěn)定,在練習(xí)過程中,逐漸協(xié)調(diào)使全身產(chǎn)生肌肉記憶并達(dá)到自動(dòng)化狀態(tài)。手腕靈活性是跳繩提升階段重點(diǎn)要突破的關(guān)鍵,在提升階段可以進(jìn)行一些手腕靈活性的專門性練習(xí),如,屈臂搖繩、負(fù)重轉(zhuǎn)腕、轉(zhuǎn)腕畫圈等。跳繩在40s左右時(shí)小腿處開始有酸脹的感覺,這是因?yàn)殡枘c肌易興奮收縮也易疲勞,可通過計(jì)時(shí)30s或40s跳讓肌肉逐步適應(yīng),提高耐受力,也可通過原地蹲跳、提踵、箭步側(cè)壓腿、跳遠(yuǎn)等動(dòng)作提升小腿三頭肌的力量。在跳繩過程中,任何原因的“壞繩”中斷均會(huì)影響最后的總數(shù),故可采用跟隨音律節(jié)奏練習(xí)的方式,讓學(xué)生掌握跳繩節(jié)奏,盡可能少地減少中斷。跳繩過程中,主要由腰腹肌、臀大肌,股四頭肌參與其中,每次跳躍、臀大肌股四頭肌主要承擔(dān)保持身體平衡、落地緩沖的任務(wù),所以,應(yīng)加強(qiáng)核心力量的練習(xí),如波比跳、平板支撐、仰臥起坐、連續(xù)收腹跳等動(dòng)作,以提高身體平衡。

二、策略求變,高效精準(zhǔn)

運(yùn)動(dòng)技術(shù)動(dòng)作的形成需要經(jīng)歷泛化、分化、自動(dòng)化的過程。在達(dá)到動(dòng)作自動(dòng)化的過程中需要時(shí)間的積累,對于兒童青少年而言,練習(xí)內(nèi)容應(yīng)多樣、有效,進(jìn)而提升學(xué)練興趣。

(一)進(jìn)階式爬升模式

跳繩的進(jìn)階式爬升模式類似于游戲升級,其根據(jù)跳繩的難度逐級攀升,但要保證每個(gè)階段有足夠的時(shí)間。進(jìn)階模式分為3個(gè)階段。第1階段是從一年級開始設(shè)置1學(xué)年掌握1個(gè)跳繩技巧(表2),滿足大部分學(xué)生的跳繩需求。第2階段針對基礎(chǔ)較好的學(xué)生設(shè)置難度遞增的6個(gè)花樣組合(表3),可根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行選擇性學(xué)習(xí)。第3階段設(shè)置校級比賽,以單項(xiàng)、花樣以及創(chuàng)編為要求組織賽事,逐步提高學(xué)生對跳繩的興趣。

(二)自選式高效模式

提高跳繩的成績需堅(jiān)持每天練習(xí),引導(dǎo)學(xué)生采用表格記錄的方式觀察成績是否有所提高(表4),并保證每天5分鐘的練習(xí)時(shí)間。有效地提高跳繩穩(wěn)定性,減少中斷次數(shù),增加跳繩個(gè)數(shù)。另外,不同階段應(yīng)提出不同的要求,如,小學(xué)低年級段每組不少于100個(gè)/min,共練習(xí)3組,超過150個(gè)時(shí),可練習(xí)2組。小學(xué)低年級段每組不少于120個(gè)/min,共完成3組,超過170個(gè)時(shí),可練習(xí)2組。小學(xué)高年級段每組不少于140個(gè)/min,共完成3組,超過190個(gè)時(shí),可練習(xí)2組。

(三)間歇式奇招模式

小學(xué)一至二年級每周有4次課,三年級以上每周有3次課。每次在課堂上利用4min做Tabata間歇練習(xí)進(jìn)行鞏固與提高。Tabata采用練習(xí)20s+休息10s的方式,提高學(xué)生肌肉的耐受性、動(dòng)作穩(wěn)定性,從而更好地提高學(xué)生的跳繩成績。

在初學(xué)階段需要教師關(guān)注學(xué)生的身體姿勢與身體協(xié)調(diào)等,在提升階段需要關(guān)注手腕靈活性、節(jié)奏、核心肌群與小腿的肌耐力等。通過課堂與課后練習(xí)的結(jié)合,經(jīng)過一段時(shí)間的練習(xí)能夠有效提高學(xué)生的跳繩成績,從而更好地發(fā)展學(xué)生身體素質(zhì)。協(xié)調(diào)性練習(xí)、節(jié)奏練習(xí)、間歇訓(xùn)練、花樣組合等都是在最基本的單搖、反搖的基礎(chǔ)上進(jìn)行改變的,可以讓學(xué)生對跳繩課堂無限期待,充滿新鮮感。進(jìn)階式的闖關(guān)模式讓學(xué)生對練習(xí)產(chǎn)生憧憬,持久并有效。

參考文獻(xiàn):

[1]王偉杰.兒童青少年身體素質(zhì)敏感期的變化特點(diǎn)[D].北京:北京體育大學(xué),2016.