PBL應用于小學課程中的問題分析及策略建議

王晶 李葆萍 張立山

摘 要:當前,為培養學生的核心素養,以學生為中心、圍繞真實情境中的問題展開探究的教育教學觀正日益煥發新的生機,以基于問題的學習(PBL)為代表的教學法在中小學課堂上獲得廣泛推廣應用。然而,伴隨著PBL教學法的深度融合,其應用中存在的問題也逐步顯現,并引發了諸多質疑。文章借助案例分析了國內外研究中PBL教學法應用于小學課程中的問題,提出五條具體改進策略,即建立PBL教學意義、準確診斷學情、優化問題設置、適時搭建教學支架、引導小組成員積極合作,用以促進我國小學一線教師在學科教育中有效使用PBL。

關鍵詞:基于問題的學習;PBL;認知負荷;教學支架;協作學習

中圖分類號:G4文獻標志碼:A文章編號:2096-0069(2021)03-0073-07

收稿日期:2020-11-08

基金項目:2018年度國家自然科學基金青年科學基金項目“項目式學習輔助系統的學生模型研究”(61807004)

作者簡介:王晶(1990— ),女,滿族,陜西漢中人,博士研究生,研究方向為STEM教育、PBL教學法、教師知識建構;李葆萍(1976— ),女,陜西安康人,副教授、碩士生導師,研究方向為智慧學習環境設計和評估;張立山(1985— ),男,北京人,副研究員、碩士生導師,研究方向為智能導學系統、學習分析技術。本文指導老師為北京師范大學博士生導師董艷。

一、研究背景

20世紀70年代,基于問題的學習(Problem-based Learning,簡稱PBL)方法在加拿大麥克馬斯特大學首次提出并應用于醫學教育。根據薩弗里(Savery)的界定,基于問題的學習是一種以學生為中心的教學方式,學生在學習活動中開展一項研究、整合理論和實踐并應用知識和技能來提出可行的具體問題解決方案。[1]隨著教育教學理念的發展與變革,除醫學教育外,PBL逐漸應用于傳媒、工商管理、工程、科學和經濟等專業教學領域,至今已有數十年歷史。

與其他教學方法相比較,PBL的關鍵特征主要表現為以下四點:一是PBL中的問題通常為結構不良問題,學生不僅需要探尋問題形成的原因,還要找到解決問題的方法;二是PBL以學生為中心,學生根據問題來決定他們的學習內容,找出問題的關鍵點,明確自己知識欠缺的部分,尋找并獲取知識;三是教師作為PBL學習的促進者和導師,需要引導學生自己提出問題,為學生提供適宜的教學支架,并隨著學生能力的發展逐漸減少教師指導;四是PBL中的問題應該是真實的,它由一系列專業的或來自真實世界的實際問題組成。[2]

不難發現,這些關鍵特征和當前倡導的以學生為中心、圍繞真實情境中的問題展開探索的教育教學觀及培養學生21世紀技能等教育教學理念有較高的內在一致性。因此,近年來,國內外教育工作者積極探索PBL教學法在基礎教育領域的延伸應用,將PBL融合應用于中小學課程教學中并取得了一定成效,在學生的學業成績、知識記憶、概念發展、技能應用和保持、態度形成等方面產生了積極影響。

如同一枚硬幣的兩面,在欣喜于PBL教學法應用于中小學課堂取得預期教學效果的同時,我們不難發現,對PBL教學法應用效果的質疑聲也始終不絕于耳。有研究表明,應用PBL教學法的學生與應用傳統教師講授教學法的學生相比,并沒有表現出顯著的成績提高與能力提升。此外,學生在PBL教學法實施過程中還表現出“儀式行為”[3],也就是說,學生在學習過程中表現得很積極,但是這種積極可能只是表象,他們不會付出足夠的時間和努力進行自我學習,如不能充分查找文獻和相關資料、在小組合作中很少進行頭腦風暴等。

面對成效和質疑,特別是PBL教學法在低齡學生中應用效果的不確定性問題,“PBL教學法究竟該如何與小學課程教育實現深度融合”成為當前擺在一線教師和教育科研工作者面前一個亟待解決的難題。因此,本研究希望通過對PBL教學法在小學課堂教學應用的案例進行研究分析,深入探討其在小學教學中的應用效果和影響因素,總結其在小學課程教學應用過程中所暴露的問題,尋找問題解決途徑,以期為學校教育教學實踐提供建議和指南。

二、國內方面:PBL教學法應用之三重問題

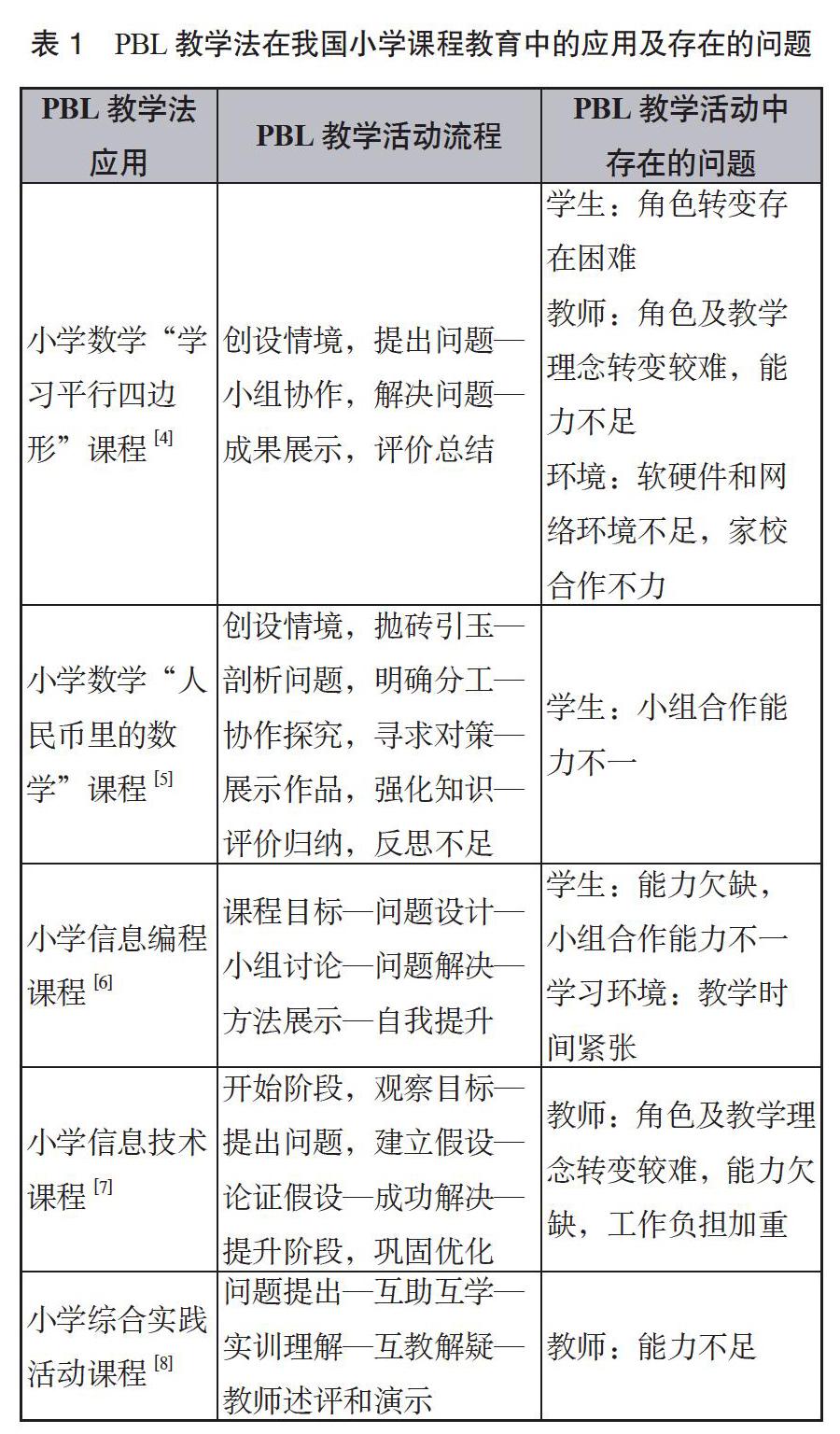

筆者在“中國知網”數據庫中檢索自2010年至2020年發表的期刊論文,關鍵詞限定為“問題學習”或“PBL”,摘要“小學”,獲得69條檢索結果,其中,對“小學課程教育中應用PBL教學法”進行說明的文獻共46篇,闡述“PBL教學法在我國小學課程教育應用中存在的問題”的文獻共10篇。如表1所示,總的來看,PBL教學法在我國小學課程教育應用中存在的問題主要體現在學生、教師和學習環境三方面。

(一)小學生的學習方式影響PBL教學法應用

從學生的角度上講,首先,傳統“教師教、學生學”的教育觀念成為PBL教學法實施的強大阻力。尤其對于小學高年級學段的學生而言,學生已經很難快速完成“以我為主體”的角色轉換。比如陳曦等研究了PBL教學法在小學數學課程中的應用,文章里反映學生依然會要求教師一步一步指導應該怎么做。[9]可見,學生自主學習的主動性較低,對教師的依賴性較強,習慣性追隨教師的指導,他們可能害怕批評、不敢提問、不善思考,只能被動地接受知識。其次,小學生的學習能力往往不能滿足PBL教學的較高要求。主要表現在學生自主學習能力不強,通常很難通過自主分析、探索、實踐達成學習目標;很多學生不能很好地適應PBL教學形式,往往過度關注問題本身,急于解決問題,忽略了對知識的探究;學生知識遷移應用能力較弱,很難在學習中較好地做到理論聯系實際;總結反思能力不足,不擅長總結自己和其他小組的學習成果,在小組報告和討論環節往往只關注自己及所在小組的表現;此外,部分學困生知識基礎較薄弱,在沒有足夠知識支撐的情況下很難解決PBL教學活動中教師提出的結構不良問題,容易造成學習效果的嚴重兩極分化。最后,小組合作能力參差不齊,成員參與度不均衡,部分學生表現出缺乏合作精神或缺少合作技巧等問題。比如黃婷婷采用社會網絡分析方法分析了基于PBL教學法的小學數學課堂中學生學習的交互性,發現盡管在小組合作學習中有一部分學生很活躍,但大部分學生并不熱衷于討論交流,這就讓PBL教學中小組合作的學習效果大打折扣。[10]

(二)教師缺乏駕馭PBL教學的能力

從教師的角度上看:第一,對于習慣了傳統教學觀念和教學模式的一線教師來說,從傳統教學的“教師主導”到PBL的“學生主導”并非朝夕之事。王佳在研究應用PBL教授的小學信息技術課程時提到,教師可能只能短暫地采用PBL教學法,在課程開始后不久又會恢復到講授式的教學模式中。[11]在這樣的教學過程中,教師依然牢牢占據著課堂的主動權,學生的自主探究過程不免流于形式。第二,面對PBL的高水平教學要求,教師能力通常有所欠缺。葉善培研究了PBL教學法在小學綜合實踐課程中的應用,發現教師認為如何設計出既符合教學大綱要求,又能激發學生學習動機的、基于真實情境生成的問題是一個很大的挑戰。[12]此外,教師面臨的挑戰還體現在問題設計缺乏針對性、啟發性不足或問題難度不當;沒有建立好一套科學的教學評價體系,對學生學習效果的過程性評價欠缺;對學生的非預期行為預判不足,教學時間協調不好,課堂駕馭能力較弱;教師知識儲備不足、信息素養較弱、教學幫促技能訓練不夠專業系統,不能很好地激發學生的學習動機、不能為學生探究過程提供足夠積極有效的指導幫助。第三,PBL教學需要教師投入大量時間進行課程設計和課前準備,無形中增加了教師的工作量,對于工作負擔本就不輕的一線教師而言,無疑是雪上加霜,這也成為阻礙PBL教學法推廣實施的重要原因。

(三)學習環境制約PBL教學法應用的效果

在學習環境方面,軟硬件和網絡環境問題、教學時間緊張、家長態度消極等因素也制約著PBL教學法在我國小學課程教育中的應用。具體而言,第一,盡管我國的基礎教育信息化已經進入應用融合階段,但仍存在諸如學校網絡學習空間利用率不高、數字資源建設和應用水平不均、計算機輔助教學工具設計不夠完備等問題,不能完全滿足學生學習需要。第二,課堂教學時間有限,采用PBL教學法教授同樣的知識內容需要更多的時間,這種教學進度和學習過程間的矛盾很難得到良好平衡。第三,社區和家校合作不足,家長對于網絡學習和移動學習環境的認知偏見導致其不能有效支持學生開展PBL探究學習,也在一定程度上限制了PBL教學法的使用。

三、國外方面:PBL教學法應用之問題重重

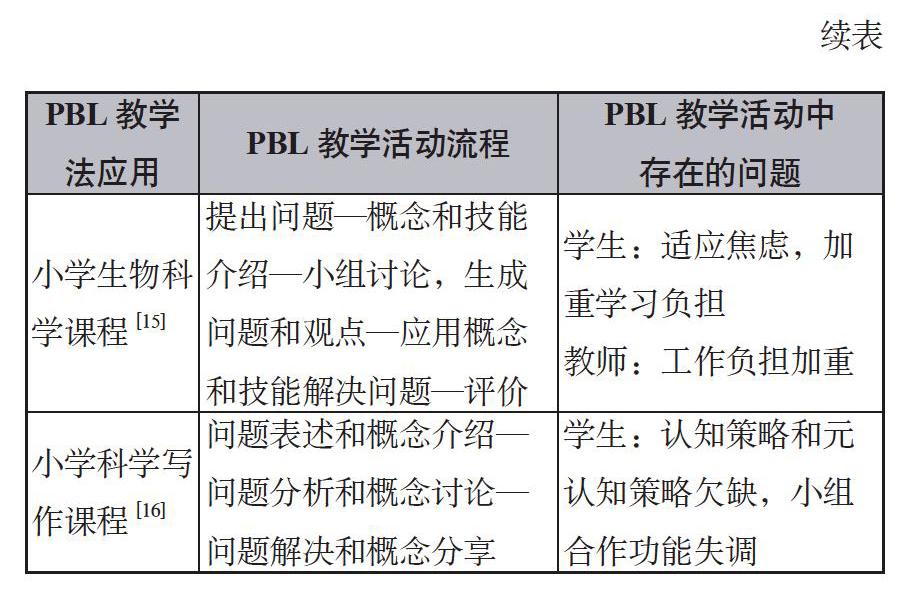

與中文文獻檢索類似,筆者在Web of Science數據庫中檢索自2010年至2020年發表的期刊論文,關鍵詞為“Problem-based Learning”或“PBL”,摘要限定“primary school”或“elementary school”,獲得129條檢索結果。其中,對“小學課程教育中應用PBL教學模式”進行說明的文獻59篇,對“PBL教學法的有效性”進行質疑或提出“PBL教學法應用于小學課程教育中存在的問題”的文獻共12篇。如表2所示,國外研究對PBL教學法應用于小學課程教育的質疑主要表現為學生和教師在具體教學實踐環節中出現的系列問題。

(一)學生能力阻礙PBL教學開展

首先,對學生來說,PBL教學法加重了他們的認知負荷。教育的目標并不是簡單地檢索或發現知識和信息,而是指導學生科學地處理信息,并最終存儲在長時記憶中以備不時之需。但PBL教學法要求學生自由探索復雜的問題,在問題解決的過程中搜索與問題相關的知識或信息,這些基于問題的檢索需要占用大量的工作記憶資源,卻對長時記憶中的知識積累無益,反而造成學生的學習困難。

其次,小學生缺乏問題解決必要的認知策略和元認知策略,容易造成學習方法上的偏差。相關團隊在研究了應用PBL教學法教授小學寫作課程后,發現在PBL教學中教師的指導較少,學生因其理解能力和認知能力有限而不能很好地完成學習任務。[17]的確,在PBL教學實踐中,教師往往不能為學生提供充分的問題解決推理過程的參考模型和其他指導,學生無法掌握解決問題必需的思維策略,不能對自己的知識基礎進行合理評估,也不能意識到需要掌握哪些信息才能更有效地學習新知識,他們很可能已經迷失在學習中,在無關信息中耗費大量時間,最終偏離了學習目標,而不能有效解決問題,或是憑感覺、靠直覺進行學習,這不利于科學思維過程的培養。

再次,功能失調的小組合作可能阻礙PBL教學過程的順利開展,對學生學習造成不良影響,而過于突出的性格特征、小組學生間不均等的參與度、社交技能的缺失等因素都可能造成小組互動的功能失調。有學者對基于PBL的小學科學寫作課程的研究表明,合作可能不是PBL教學法必需的環節,部分“能力超強”的學生可能主導全部合作過程,這導致了不同能力水平的學生在PBL教學活動中的學習獲得有較大差異。[18]此外,在性格方面,高支配性格的學生也可能控制小組的決策過程,讓小組成員間的關系變得緊張,而高從屬性格的學生則可能在小組學生中沒有貢獻和參與感,不利于小組積極學習氛圍的形成。在學生的參與貢獻方面,習慣了“搭便車”的學生可能經常不參加小組討論、不按時完成小組任務,或是在小組討論過程中不貢獻自己的智慧,這些行為可能引起其他小組成員的不滿甚至怨恨,對小組學習產生不良影響。此外,小學生普遍缺乏恰當的社交技能和適宜的社交禮節,他們可能會相互懷疑、不能分享、不去溝通、不愿合作,用消極行為應對小組合作學習任務。

最后,PBL教學法可能引起學生的適應焦慮。從傳統基于教師講授的學習環境到PBL基于學生探究的學習環境,學生需要一個緩慢的適應過程。在這個過程中,學生需要改變學習習慣和行為,也要承擔心理上的挑戰并調整自己的心態[19]。他們可能會對自己的角色產生困惑,也可能不知道需要關注待解決問題的方方面面,這些都會造成學生的適應焦慮,導致無效或低效學習的產生。此外,PBL教學法需要學生投入大量的時間和精力解決問題、理解并建構知識意義,這無疑又增加了學生的學習負擔。

(二)教師面對的挑戰不利于PBL教學法的應用推廣

第一,對于教師而言,設計有效的問題和課程可能是最大的挑戰。盡管他們為此付出相當多的努力,但實際的教學效果往往并不理想。有學者研究顯示,在PBL教學中,問題和課程設計往往并不能很好地引導學生開展有效學習,學生理解的學習目標與教師計劃的學習目標間的一致性不足50%。[20]如果學生不能準確識別出教師預期的學習目標,他們就可能將時間用在無關知識的學習上,降低學習效率。

第二,不足或過度的教師指導是PBL教學法在具體課堂應用中存在的另一問題。有學者研究了一些PBL教學實例,發現教師的指導平均只占學生全部學習過程的20%,這就可能使學習內容偏離教學計劃,不利于學生的知識獲得和能力提升。[21]而另一方面,在更多數情況下,教師會普遍擔心不能為學生提供充分的學習支持,他們可能會詳細指導學生的學習過程,甚至在不知不覺中恢復傳統的講授式教學。這樣的過度指導就失去了使用PBL教學法的積極意義,對學生自我導向學習能力的培養產生不利影響。

第三,教師的課堂管理能力不足以應對小組合作中出現的功能失調問題。納里曼(Nariman)采用案例研究法探索了某小學科學教師在課堂中采用PBL教學法時面臨的挑戰,發現缺乏指導小組搭建和小組合作的經驗、小組合作的課堂過于吵鬧等問題成為教師頭疼的教學難題。[22]在PBL教學的小組合作學習過程中,教師需要學生掌握一定的社交技能和社交禮儀,處理由小組成員性格差異帶來的種種低效問題,協助平衡各成員間的參與度或貢獻,防止小組互動的功能失調。另一方面,理想的小組規模為每組6~8名學生,但是面對學生多教師少的現實問題,大多數學校會將小組規模擴大,這就要求教師掌握更加復雜的小組指導和管理能力,以保證小組合作的學習效果。

第四,與學生的學習負擔類似,PBL教學法同樣需要占用教師大量的時間進行課程準備、學生指導與教學反饋,增加了教師的工作負擔,給教師工作積極性帶來了消極影響。

四、PBL教學法未來應用的策略建議

綜合國內外相關研究,PBL教學法應用于小學課程教育中存在的問題主要可以從學生、教師和學習環境三個方面來解釋。從這三個方面出發,整理PBL教學模式的變體及有效腳手架的應用研究,能夠解釋PBL教學法應用研究的矛盾結論是如何產生的,更能夠開拓PBL教學實踐的新思路,幫助我們不斷改進PBL教學模式,改善PBL教學效果,讓PBL教學法更好地應用于小學課程教育。

(一)清晰告知PBL應用的“為何”與“如何”,建構對課程的意義理解

為促進學生更快實現從傳統講授式學習到PBL學習的有效過渡,教師需要明確說明PBL教學法的原理和教學過程,在學生正式進入PBL課程學習之前,讓他們了解為什么要采用PBL教學法,以及在PBL教學環境中如何開展學習。知道“為何”可以幫助學生形成對PBL的正向態度,讓他們更積極參與到學習過程中,使學習更有效。而知道“如何”則可以幫助學生減少不必要的認知負荷,消除PBL教學形式使其產生的緊張感,促使學生更積極地承擔在PBL學習過程中的新角色,讓他們為自己的學習過程負責。“為何”與“如何”的教學內容,會促使學生進一步實現對PBL教學法應用于課程的意義建構。

(二)準確診斷學習者的認知發展階段,確立PBL教學法的應用情境

為減輕學生認知負荷,教師需要充分開展學情分析,并根據小學生的認知和思維特點采用適宜的PBL教學法,設計具體的學習過程。根據過往研究,造成PBL教學法應用效果差異化的首要原因在于研究者采用了不同的PBL模型,這就對學生的學習效果產生了完全不同的教學影響[23]。PBL在不同的應用情境下,其具體的教學實施模型主要表現為自主學習、經驗學習、基于活動的學習、跨學科學習和案例學習等多元學習方式。對于小學生而言,受認知發展水平的局限,完全開放的學習環境可能是低效甚至無效的,他們更適合采用案例學習或基于活動的學習。也就是說,在小學課程中應用PBL教學法時,教師需要首先簡單教授基本知識概念和原理;然后為學生提供問題解決的模型樣例,幫助學生獲取相應的知識概念圖式,減輕他們的認知負荷;最后要求學生完成較低程度的結構不良問題,從而實現知識的良好遷移,提高學生學習效率。

(三)優化問題設置,抓住實施PBL教學成功的關鍵

為保證PBL教學法的效果,幫助學生準確把握學習目標,在問題解決過程中更好地習得知識、提升能力,教師需要優化問題設置。PBL教學中采用的問題應該體現出一些典型特征,比如學習問題需要與學習目標和學科領域的核心概念緊密相關,還應該是面向真實世界的、結構不良的、能夠激發學生學習動機的、需要團隊合作的,以及能夠為學生問題解決過程提供適時反饋的內容。為指導PBL問題設計,有學者提出3C3R問題設計模型[24]并將其應用于小學數學課程教學中,取得了良好效果。該模型主要包括內容、情境、聯結、調研、推理和反饋六個關鍵點,教師可以通過設定目標、內容分析、情境分析、問題生成、問題功能分析、一致性分析、問題標記、建構反饋內容、檢查六個關鍵點間的支撐關系這九個步驟來完成問題的設計。

(四)創設技術增強的學習環境,促進學生成為PBL教學中的主動者

完成PBL學習任務需要付出相當多的時間和努力,有的學生可能因為壓力大或不感興趣而中途放棄。當學生遇到學習困難時,教師需要借助技術手段,適時搭建教學支架,提供監控、促進、激勵、告知和參與等教學支持,這對于培養學生能力和思維習慣很重要。技術增強的學習環境能夠幫助教師減輕工作負擔,緩解課堂教學時間有限與PBL學習過程復雜兩者的矛盾,支持學生的自我調節學習。教師可以根據學科特征和教學目標要求,恰當選用教學資源管理平臺和思維導圖、概念地圖、虛擬實驗室、在線游戲等支持PBL課程教學[25],增加學生學習興趣,改善學習態度,提升學業成就感。

(五)引導小組成員關注他人感受,營造良好的協作學習氛圍

PBL教學重視每位學生在學習共同體中進行交流、分享、反思、創造,從而協作解決問題。為減少小組協作中的“搭便車”現象,幫助學生營造良好的協作學習氛圍,提高小組學習效率,教師需要根據PBL教學過程中的小組互動情況,及時開展協作技能方面的學習和訓練活動。指導學生在合作解決問題的過程中有意識地關注自己和他人的感受,當小組合作出現人際關系問題時,引導他們發現哪些行為造成了這些問題,幫助他們找到解決問題的辦法,并要求他們在遇到如戲弄、不必要干涉、爭論與攻擊、懷疑等問題時,學會利用自己的社會情感能力協調、解決矛盾沖突。

五、結束語

盡管PBL教學法在醫學職業教育和高等教育領域已經得到廣泛應用,然而當前,其在小學教育領域中的實踐依然相當貧乏、分散且不成體系。PBL教育面向未來,更重要的長期目標應該在于從小培養學生主動管理自己的責任感和主動性。從既往研究中,我們不難發現,學生從傳統講授式教育向新型教學模式的轉換需要一個過程,在這個過程中,他們需要做出心理和行為的雙重調整和轉變,這就可能造成一系列問題。解決這個問題的合理方法就是讓學生在學習生涯的早期能夠沉浸在適宜的PBL教學環境中,這樣PBL教學法背后的建構主義哲學思想就會成為他們學習經歷的一部分,為適應未來生活打下堅實基礎。當然,在PBL教學法應用于我國小學教育的起步期,仍然存在種種問題亟待解決,但同時我們應該看到一線教師正在不斷學習借鑒國內外的先進經驗,力圖通過教學模式及教學環境的不斷豐富和完善,讓PBL教學法更好地融入小學教學實踐,發揮更大的作用。

[1]SAVERY J R.Overview of Problem-based Learning:De?nitions and Distinctions[J].Interdisciplinary Journal of Problem-based Learning, 2006,1(1):9-20.

[2]BARROWS H.Is It Truly Possible to Have Such a Thing as dPBL?[J].Distance Education,2002,23(1):119-122.

[3]DOLMANS D H,WOLFHAGEN I H,VLEUTEN C P,et al.Solving Problems with Group Work in Problem-based Learning:Hold on to the Philosophy[J].Medical Education,2001,35(9):884-889.

[4][9]陳曦,宋澤鑫,張進宇.PBL模式在中小學課程教學中的應用:以“學習平行四邊形”為例[J].數字教育,2016,2(1):71-76.

[5][10]黃婷婷.社會網絡視角下PBL教學模式應用研究[J].軟件導刊(教育技術),2019,18(3):45-47.

[6]廖志全,李軍,羅偉,等.基于改進PBL方法的小學信息課編程教學方法[J].課程教育研究,2020(3):142-144.

[7][11]王佳.基于PBL的信息技術課程目標教學法研究[J].讀與寫(教育教學刊),2016,13(9):240-242.

[8][12]葉善培.PBL理念下小學綜合實踐活動課程互助教學實踐研究[J].蘭州教育學院學報,2013,29(11):156-158.

[13][22]NARIMAN N,CHRISPEELS J.PBL in the Era of Reform Standards:Challenges and Benefits Perceived by Teachers in One Elementary School[EB/OL].[2020-11-10].https://www.researchgate.net/publication/283822608_PBL_in_the_Era_of_Reform_Standards_Challenges_and_Benefits_Perceived_by_Teachers_in_One_Elementary_School.

[14][17]PALUPI B S,SUBIYANTORO S,RUKAYAH H R,et al.The Effectiveness of Guided Inquiry Learning (GIL) and Problem-based Learning (PBL) for Explanatory Writing Skill[J].International Journal of Instruction,2020,13(1):713-730.

[15]CENTURY J,FERRIS K A,ZUO H.Finding Time for Computer Science in the Elementary School Day:A Quasi-Experimental Study of a Transdisciplinary Problem-based Learning Approach[EB/OL].[2020-11-10].https://www.researchgate.net/publication/341421732_Finding_time_for_computer_science_in_the_elementary_school_day_a_quasi-experimental_study_of_a_transdisciplinary_problem-based_learning_approach.

[16][18]WIRKALA C,KUHN D.Problem-based Learning in K-12 Education:Is It Effective and How Does It Achieve Its Effects?[J]. American Educational Research Journal,2011,48(5):1157-1186.

[19]HUNG W.Theory to Reality:A Few Issues in Implementing Problem-based Learning[J].Educational Technology Research & Development,? ?2011,59(4):529-552.

[20]DOLMANS D H,GIJSELAERS W H,SCHMIDT H G,et al.Problem Effectiveness in a Course Using Problem-based Learning[J].Academic? ? Medicine Journal of the Association of American Medical Colleges,? ? 1993,68(3):207-213.

[21]GLEW R H.The Problem with Problem-based Medical Education: Promises Not Kept[J].Biochemistry & Molecular Biology Education,? 2003,31(1):52-56.

[23]崔軍.國際高等工程教育課程改革案例研究:丹麥奧爾堡大學基于問題的學習模式[J].遠程教育雜志,2013(4):100-105.

[24]HUNG W.The 9-Step Problem Design Process for Problem-based Learning:Application of the 3C3R Model[J].Educational Research Review,2009,4(2):118-141.

[25]ZHANG L,YU S,LI B,et al.Can Students Identify the Relevant Information to Solve a Problem?[J].Educational Technology & Society,2017,20(4):288-299.

(責任編輯 孫志莉)