基于學情跨學段跨學科整合實現A-STEM教學

施珍梅

【摘 要】一線教師往往以教材為設計教學的出發點而忽視學生學習起點。鐘表生活中隨處可見,老師容易站在成人的視角認為學生對鐘表不陌生,認識時間不難。課堂一般聚焦到:認識鐘面上有12個數字,12個大格以及區分整時和半時等知識。這樣沒有學情調查基礎的課堂缺少了兒童立場,忽視了學生認知起點,困難點。基于學情嘗試跨學段跨學科整合實現A-STEM教學,組織較完整的認知時間的活動促進學生認知的完整發展。

【關鍵詞】學情;跨學段;跨學科;整合教學;A-STEM

一、分析學情找到學習起點

學習鐘表的起點在哪里?認識鐘表會存在哪些困難?充分了解學情,關注認知細節,我們的教學設計才能符合學生認知發展水平。在學生學習認識鐘表前,我讓學生畫出心目中的鐘表,然后再從學生的畫中細節處分析學生學習鐘表的起點和困難點。

畫作收上來我不禁感慨“原來學生心目中的鐘表是這樣的啊!”學生對鐘表的認識存在以下情況:

1.認知混亂型,沒有關注到鐘表上有哪些數字,數字怎樣排列,出現少數字或多余的數字情況(圖1)。沒有關注到鐘表上的指針及有幾根時針,有的認為沒有指針,有的畫了五六根指針。

2.認知模糊型,知道鐘面有1~12個數字分布在圓周上,但出現數字排列錯誤,很多學生將數字1排在最上面(圖2)。知道鐘面上有指針,其中能畫出時針分針和秒針的有10人,能畫出時針和分針的有32人。對指針有長短和粗細之分的關注度不夠,有22人畫出了指針的長短之分,只有1人畫出了指針的粗細之分。

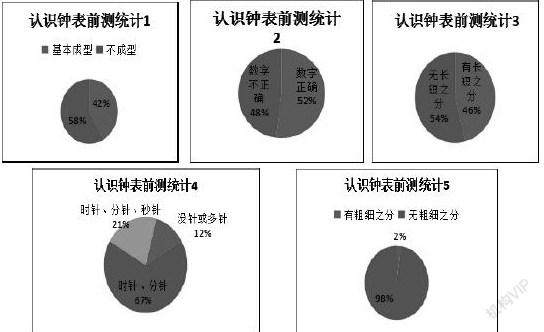

3.認知較完整型,部分學生能較完整的畫出時針、分針,同時將1~12個數字均勻的按順序排列在圓周上,少數學生能夠較準確表示一個時間。學生對鐘表的具體認知統計情況見下圖(認識鐘表前測統計1-5)。

二、基于學情,精細設計

學情收集分析的基礎上我進行了第一次備課:謎語導入-自主觀察-聚焦觀察-對比觀察-方法總結-動手實踐-學以致用。自主觀察遵循先學后導的原則,培養學生自學的能力,這個環節學生獨立觀察鐘面并同桌說一說鐘面上有什么,再請學生代表匯報自己的發現。聚焦觀察環節旨在引導學生去細致觀察鐘面上的數字和指針。其中,1~12個數字是如何有序排列在鐘面,要求學生發現數字的位置及有序均勻排列成了一個圓周;鐘面上有時針、分針和秒針,發現指針的不同點及不同的指針傳遞給我們不同的信號。對比觀察環節先引導學生認識整時再引導學生通過比較發現半時時分針和時針發現了什么變化,總結出辨認整時和半時的方法。接著學生動手撥一撥,在學生的錯誤中去提問題、找矛盾。學以致用環節及時跟蹤練習,檢查學生對鐘面和整時半時的認知情況。

基于學情分析,我在傳統設計上特別注重引導學生觀察12個數字的排列方式與“關鍵點”的對稱分布(3、6、9、12這四個數的位置),時針和分針的區別,根據分針指著幾快速判斷整時還是半時。課后我再讓孩子們畫出一個表示整時或半時的時鐘,這一次收上來的作品讓我深感欣慰,48人中47個孩子都能完整的呈現鐘表的基本要素,準確畫出12個數字的位置,區分時針和分針,正確表示整時和半時。

某學生對時鐘的認識還是比較混亂,課后了解他主要是上課時開了小差,沒有跟著全班節奏學習。圖3選取了不同層次學生的畫,學生作品基本能達到圖3的水平。正當我們為自己精心設計教學而“沾沾自喜”時,卻發現學生經過對比觀察總結方法反復練習能正確認識整時和半時,但還存在以下困難:

1.一天中時間的排序出現混亂,不能區分時間先后。

2.知其然不知其所以然,不理解為什么分針指向6就是幾時半,始終認為幾時半時針就指向幾而不能明白為什么時針是指向兩個數中間,不能明白為什么時針指向8和9中間是8時半而不是9時半。

3.對電子表上的時間的寫法理解困難,一是不能理解其中的單位,二是不能理解為什么9時半是9:30,即使老師已經告訴他們一個小時60分鐘,半個小時就是30分鐘,但學生表示對30分的來源還是難以理解,還出現學生把8時寫成8:60的情況。

三、跨學段跨學科整合實現A-STEM教學

從學情出發找到存在的問題,關注學生認知形成的細節,這樣的教學設計更符合學生的認知發展規律。回顧本課存在以下問題:

1.學生不清楚鐘表上指針的運轉原理,通過機械觀察對比總結出了認識整時和半時的方法,不明白表針的轉動方向和轉動的意義,在理解半時出現了認知困難。看到鐘表能讀出時間,但靈活應用方面有待提高,如讓學生把缺少的時針或分針補齊等靈活的拓展提升題學生反應比較慢。

2.“學生立場”缺失,我們從成人的角度想當然的以為這日常生活中經常用到的學生必然是熟悉的,卻不知“熟悉”不代表“熟知”。

3.完整的認識時間活動,被分割成了機械的認識整時、半時,束縛了老師的手腳,要講的很多,不講學生不明白,但又不知從何講起。

《認識鐘表》這一課觸發了我關于教學進一步的思考:我們是該保守的局限于課本給我們設定的目標來分階段認識時間還是應該根據學情靈活調整盡可能呈現完整的認識時間的學習過程?基于以上思考,我從以下方面優化教學設計:

1.數學與實際生活的整合,積累與認識時間相關的生活經驗。新課開始前一個月與學生談一談時間的話題,有意識引導學生每天去留意時間,觀察表針是怎么走的,了解生活中沒有鐘表時人們怎么判斷時間。

2.數學學科內跨學段整合,制作一個微視頻“小明的一天”,微視頻的主要目的是快速簡單介紹一些時鐘和時間的基礎知識以幫助學生更靈活的認識時間。視頻通過講述小明一天完整的生活來引導學生認識一天中時間的先后。同時突出時針、時間這些信息,從一個時間過渡到下一個時間的時候特別關鍵,每次都全屏呈現一個加速轉動的時鐘,讓學生有機會清晰觀察指針是如何轉動的,包括轉動的方向,時針和分針的轉動速度。同時,分針每轉半圈指向數字6提示過了半個小時即30分鐘,每轉1圈回到數字12提示過了一個小時。視頻中要加上一些生活中判斷時間的元素,如不同時間太陽的高度和小明的影子。有了這些知識的積累,學生在認識整時、半時,電子表上時間的寫法等知識時就不會那么機械,真正知其然知其所以然。

3.第二課時嘗試跨學科整合,基于數學融入A-stem

教學模式,融合音樂美術等Art元素,課前學唱學生喜歡的兒童歌曲《時鐘在說話》,告訴學生時間很重要,學會合理利用時間。認識了時間和時鐘的相關Mathematics基礎知識后,為加深學生對時間的認識,介紹一些生活中判斷時間的方法,融合Science知識——小實驗“影子”,利用手電筒模擬太陽來演示影子隨太陽不同時間不同高度而變化。最后是Technology和Engineering,設計制作一個可以撥動的時鐘模型,要求有傳統鐘表的必備元素,也鼓勵學生加入自己喜歡的創新元素。

【參考文獻】

[1]布蘭思福特.人是如何學習的[M].華東師范大學出版社

[2]吳向東,葉德衛.論驅動A-STEM教育的三駕馬車——深圳市龍崗區STEM教育的新探索[J].中小學數字化教學,2019(04):29-32.