新型護舷并靠狀態下低速碰撞性能評估比較

吳立洋,王華榮,張新福,黃海波

(1.中國人民解放軍 92942 部隊,北京 100161;2.中國船舶集團有限公司第七一四研究所,北京 100101)

0 引 言

橡膠護舷由于其具有吸能量大、反力小、耐腐蝕等特性[1],通常作為防撞措施,廣泛地應用在船橋防撞、碼頭靠泊、靠樁船防撞、船舶海上并靠等作業環境中。根據不同的作業特點,需要合理地選擇使用不同形式的橡膠護舷,以獲得更佳的防撞效果和經濟效益。

船舶在海上進行并靠作業時,目前普遍采用的防撞設備是漂浮型充氣橡膠靠球[2],其主要適用于并靠兩船接觸位置在水面以上的工況。因現實需求,會遇到船型差異較大的船舶在海上實施并靠作業的情況,此時兩船接觸位置位于水面以下,普通護舷吃水小,無法在水下起到間隔和緩沖的作用。

本文基于這一現實需求,對適用于兩船接觸位置位于水面以下的2 種新型護舷?潛沒式護舷和氣液混合型護舷進行力學性能比較研究。通過分別建立2 種護舷及并靠兩船的有限元模型,采用數值模擬方法對船體和2 種護舷的低速碰撞問題進行評估,分析比較護舷的變形情況和對船體的法向反力及壓強,為海 上船舶并靠的護舷形式提供選擇依據。

1 有限元模型建立

根據2 種護舷的結構形式特點和材料模型,采用Patran/Marc 有限元分析軟件進行計算,分別建立潛沒式護舷和氣液混合型護舷受壓時的單體模型。

1.1 兩種護舷的結構形式

潛沒式護舷主要由鋁合金框架、橡膠護舷、浮筒和鏈索組成,每根鋁合金立柱上布置一根橡膠護舷。鋼結構框架為橡膠護舷提供支撐,保證兩船之間有足夠間隔,避免發生直接碰撞,橡膠護舷安裝在鋼結構框架上,用于吸收兩船并靠時產生的有效靠泊能量,起到緩沖作用,避免船體受損,浮筒可以提供浮力使護舷保持一定的吃水,實現垂直居中布放[2]。

氣液混合型護舷采用充氣注水式囊體的技術形式,主要由橡膠囊體、上下法蘭金屬構件、充氣注水控制單元和附件等組成[3],使用時在囊體內注入海水和壓縮空氣,這樣可以克服海水浮力,使護舷具有一定的吃水,在水下起到間隔作用,通過壓縮囊體內的空氣,吸收靠泊撞擊能量,起到緩沖作用。

1.2 材料模型

1.2.1 潛沒式護舷材料模型

潛沒式護舷的防撞主體為橡膠護舷,橡膠材料通常被視為不可壓縮和各向同性的超彈性體[4],其本構模型可以基本分為2 類[5–6]。一類是基于分子網絡的熱力學統計模型,如Neo-hookean 模型和Arruda-Boyce 模型等;另一類是基于現象學的唯象理論,如Mooney-Rivlin 模型和Yeoh 模型等。

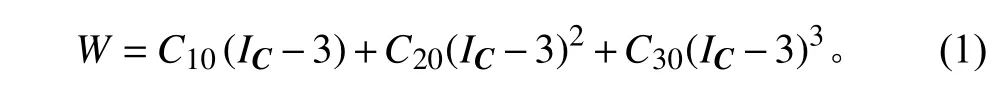

本文采用基于現象學的唯象理論Yeoh 模型作為橡膠護舷材料本構模型,其優點在于能夠反映不同變形模式下的反“S”形應力—應變曲線,符合兩船并靠狀態下潛沒式護舷的實際變形情況。Yeoh 模型的應變能密度方程[7]為:

式中:Ci0為材料常數,由材料試驗所確定;IC為3 個方 向伸長比的平方和。

1.2.2 氣液混合型護舷材料模型

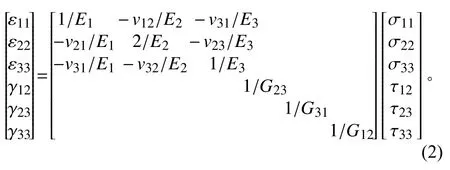

氣液混合型護舷囊體由耐磨損橡膠表層、氣密橡膠層和簾線加強層多種材料組成,主要由簾線加強層起到保持內部氣壓作用,并且在不同的方向上呈現出力學性能差異。

采用三維正交各向異性材料本構模型模擬囊體材料,正交各項異性材料有3 個相互正交的對稱平面,其應力—應變關系如下式[8]:

式中:υ12E1=υ21E2,υ31E3=υ13E1,υ23E2=υ32E3;E1,E2,E3分別為方向1,2,3的彈性模量;υ12,υ13,υ23分別為方向1 和2、方向1 和3、方向2 和3 的泊松比;G12,G13,G23分 別為方向1 和2、方向1和3、方向2和3剪切模量。

1.3 護舷模型

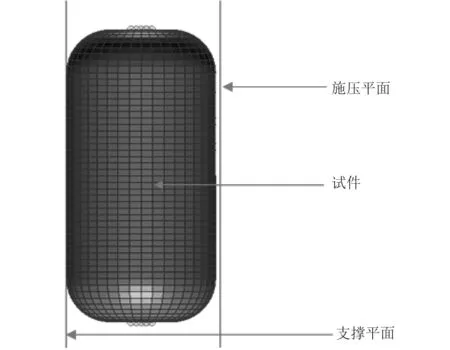

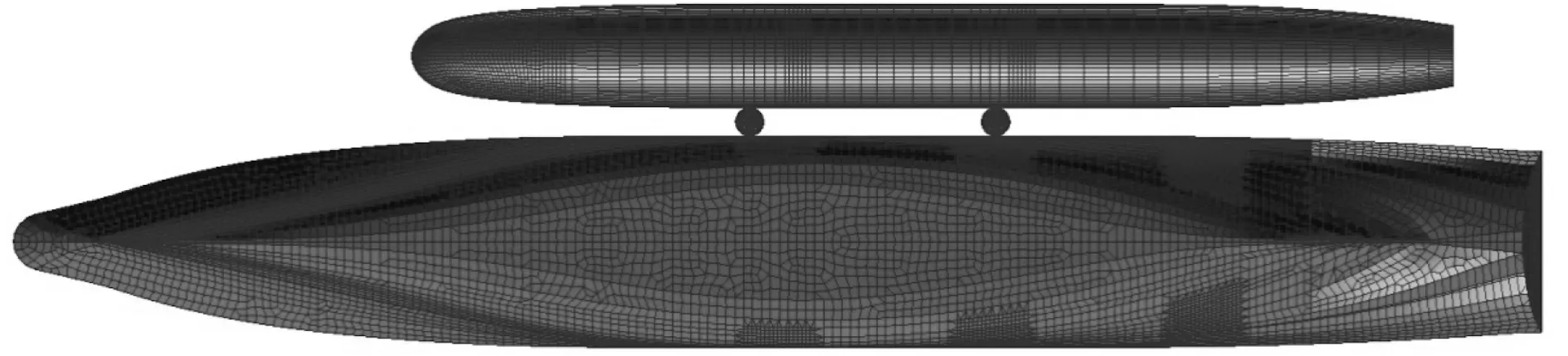

采用Patran/Marc 有限元分析軟件進行計算,分別建立潛沒式護舷和氣液混合型護舷的單體模型,如圖1和圖2 所示。

圖1 潛沒式護舷單體模型Fig.1 The single model of submerged fender

圖2 氣液混合型護舷單體模型Fig.2 The single model of hydro pneumatic fender

2 作業工況

選取3 級海況作為輸入條件,其中,波浪的特征周期為7.2 s,有義波高為1.25 m,風速為10.7 m,流速為2.0 kn,風浪向為?45°、流向為0°。根據兩船并靠方案,建立船1、船2 和護舷的有限元模型,其中船1 為大型船,與船2 并靠時,船1 并靠側在#35(3 號護舷)、#70(2 號護舷)、#105(1 號護舷)、#135(0 號護舷)附近分別布設一個護舷。

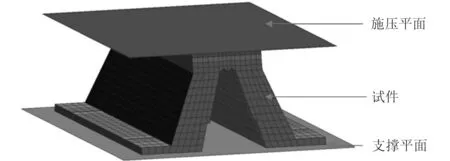

第1 種典型工況是在船1 絞車的作用下,船2 以一定的橫漂速度緩慢向船1 靠近,直至與護舷發生接觸。在第1 種典型工況中,當船1 與船2 并靠時,位于#35 肋位的3 號護舷和位于135#肋位的0 號護舷幾乎不與船2 船體接觸,所以在本次計算忽略船1 與船2 并靠方案中的0,3 號護舷。船1 與船2 并靠方案的整體有限元模型如圖3 所示。

圖3 船1、船2 與護舷的整體有限元模型Fig.3 The integrated finite model of ship 1,ship 2 and fender

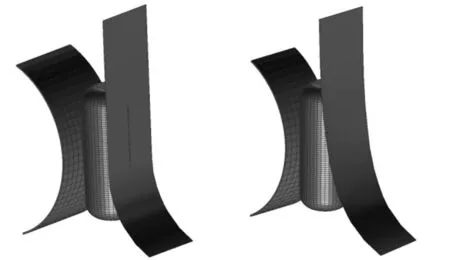

第2 種典型工況是在風、浪、流的作用下,兩船在并靠過程中發生周期性的橫向運動,船體與護舷會產生周期性的接觸碰撞。3 號護舷和0 號護舷幾乎不與船2 船體接觸,所以在本次計算中不考慮0 號和3 號護舷。因此分別建立船1 與船2 在70#、105#肋位處的潛沒式護舷以及氣液混合型護舷和船體局部有限元模型,如圖4 和圖5 所示。

圖4 兩船與1 號和2 號潛沒式護舷的局部有限元模型Fig.4 The local finite model of two ships with No.1 and No.2 submerged fender

圖5 兩船與1 號和2 號氣液混合型護舷局部有限元模型Fig.5 The local finite model of two ships with No.1 and No.2 hydro pneumatic fender

3 計算分析

根據建立的三維有限元模型,運用結構動力學理論,以兩船并靠狀態下的運動響應為輸入條件,求解2 種典型工況下2 種護舷的變形情況和護舷對船2 船體的反作用力和壓強,評估比較得到2 種護舷在兩船并靠 狀態下的低速碰撞性能。

3.1 第1 種典型工況計算分析

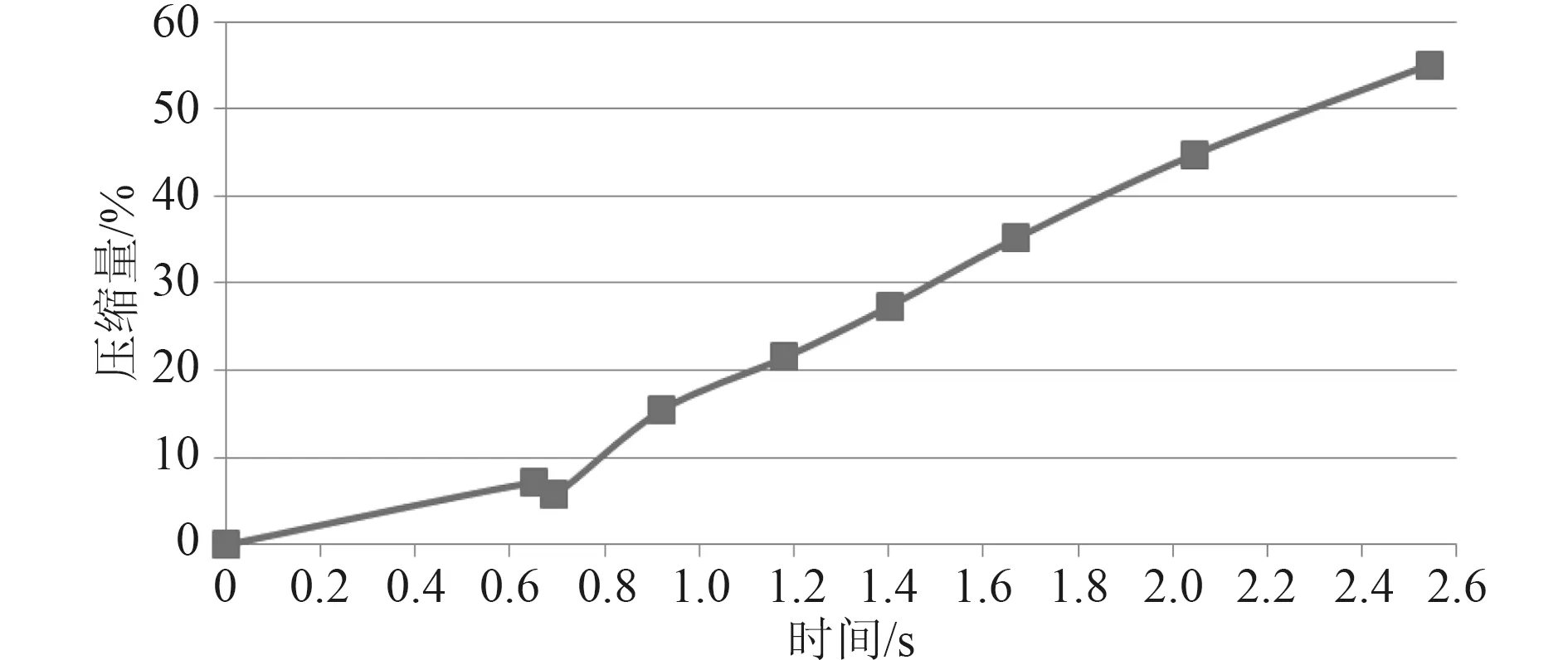

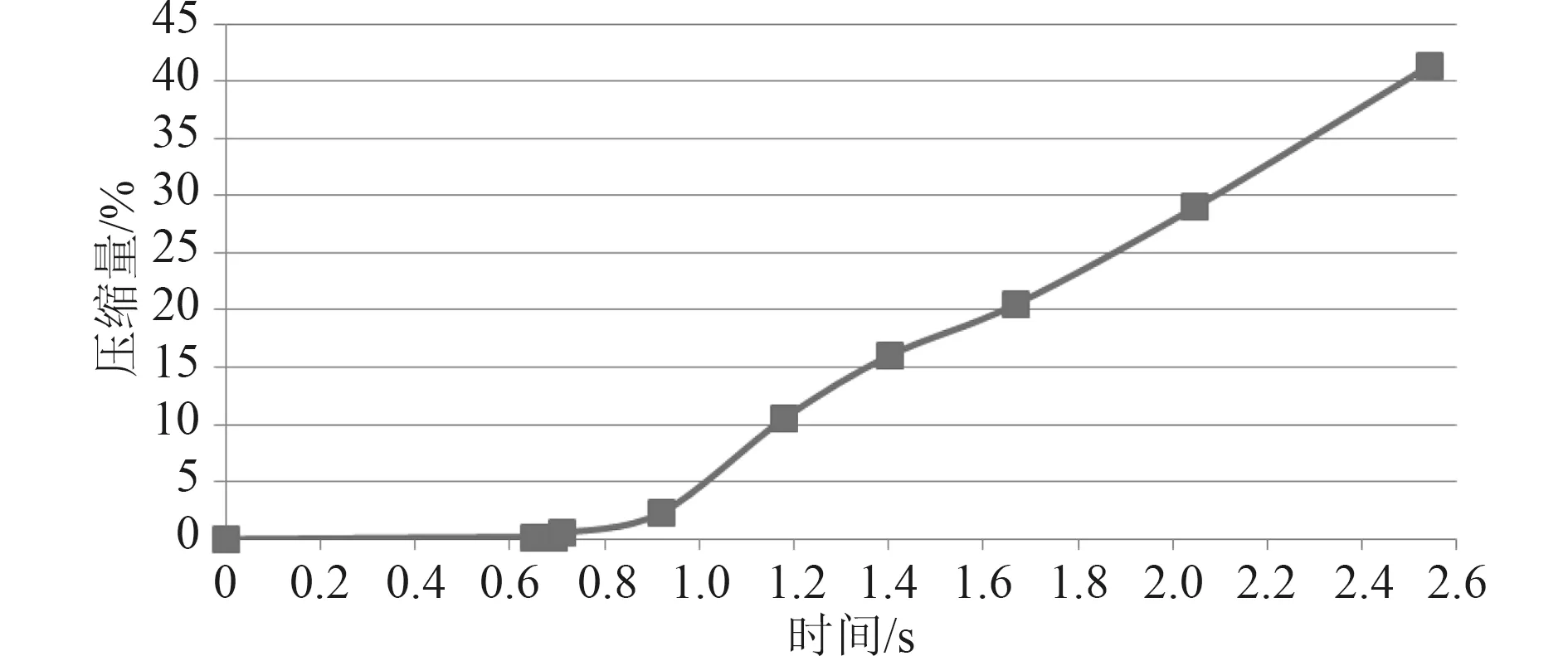

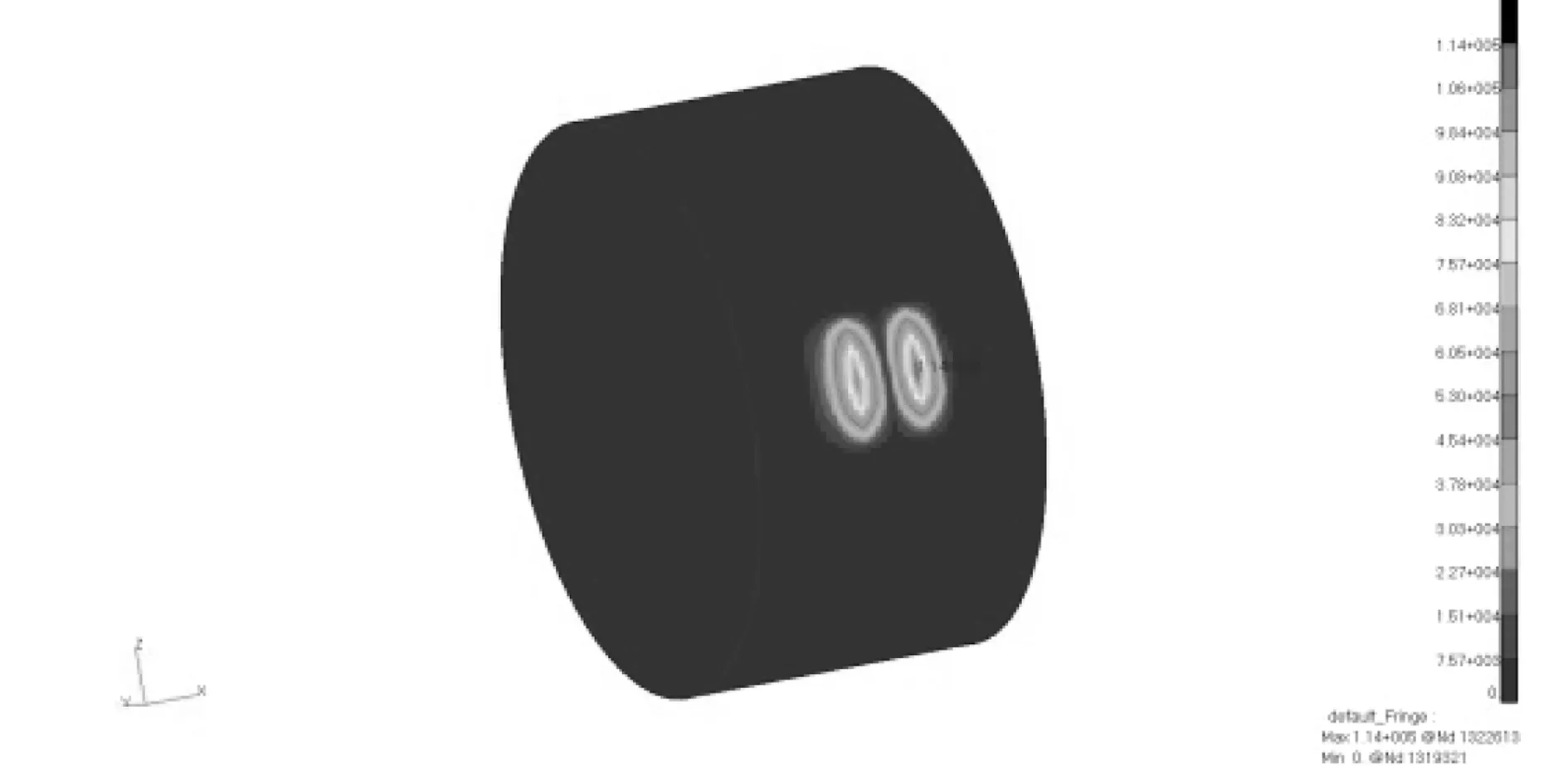

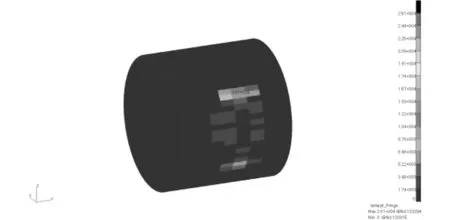

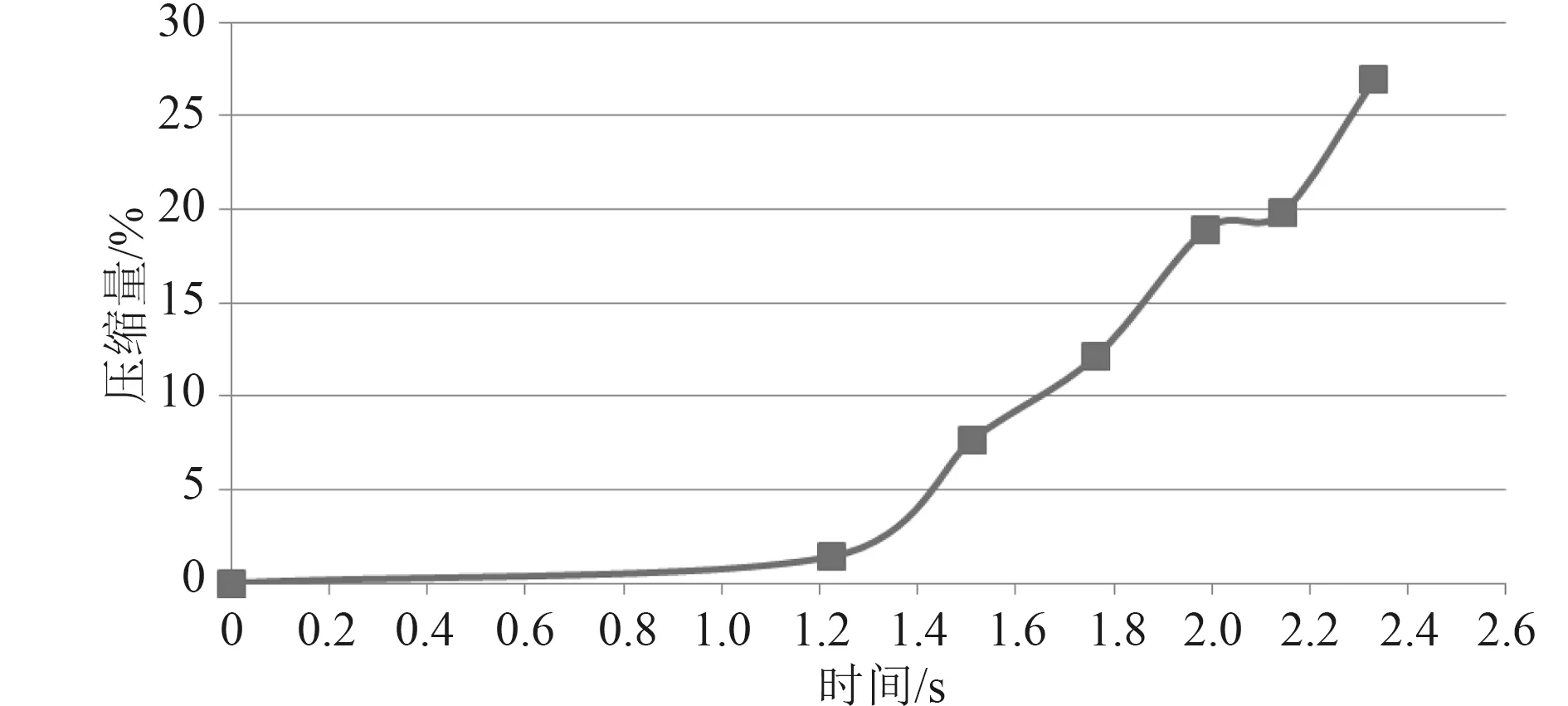

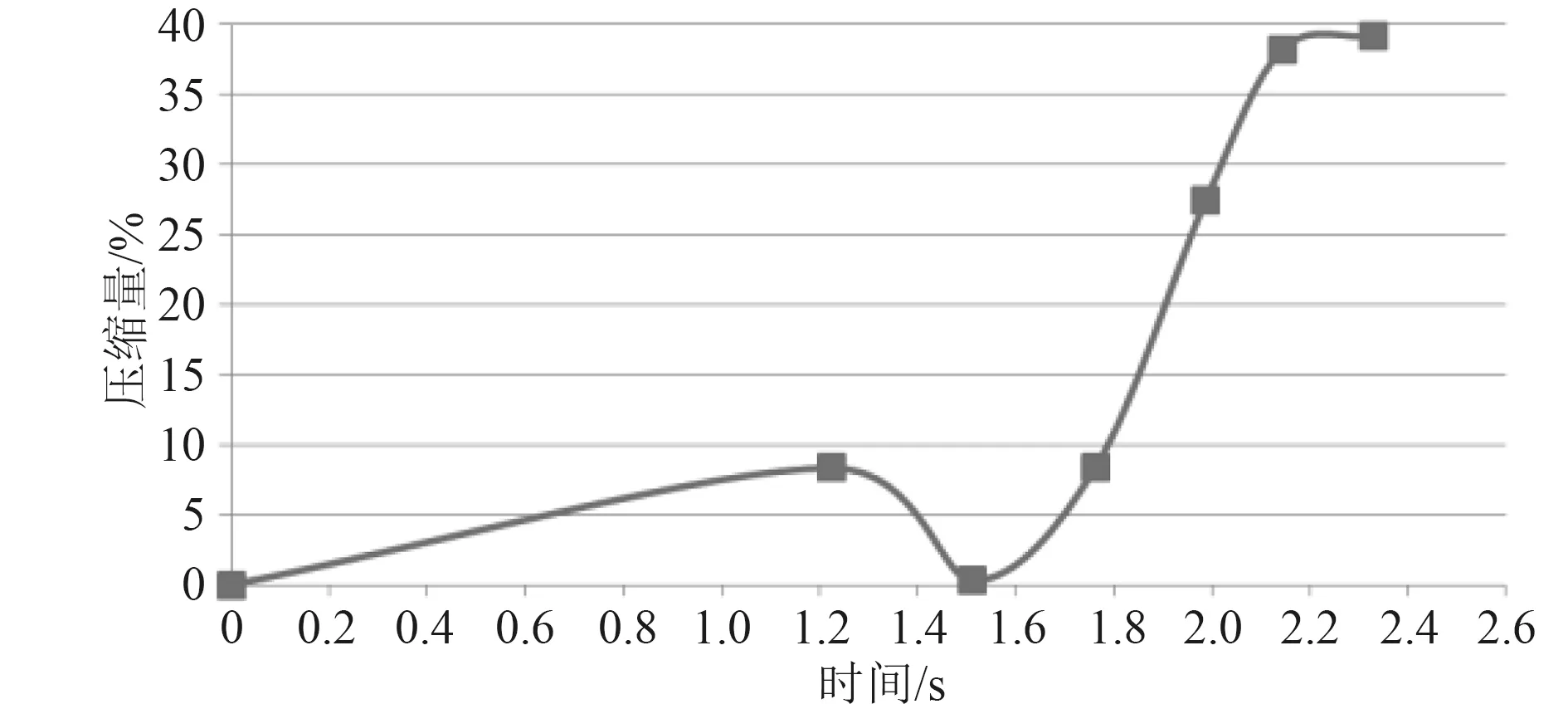

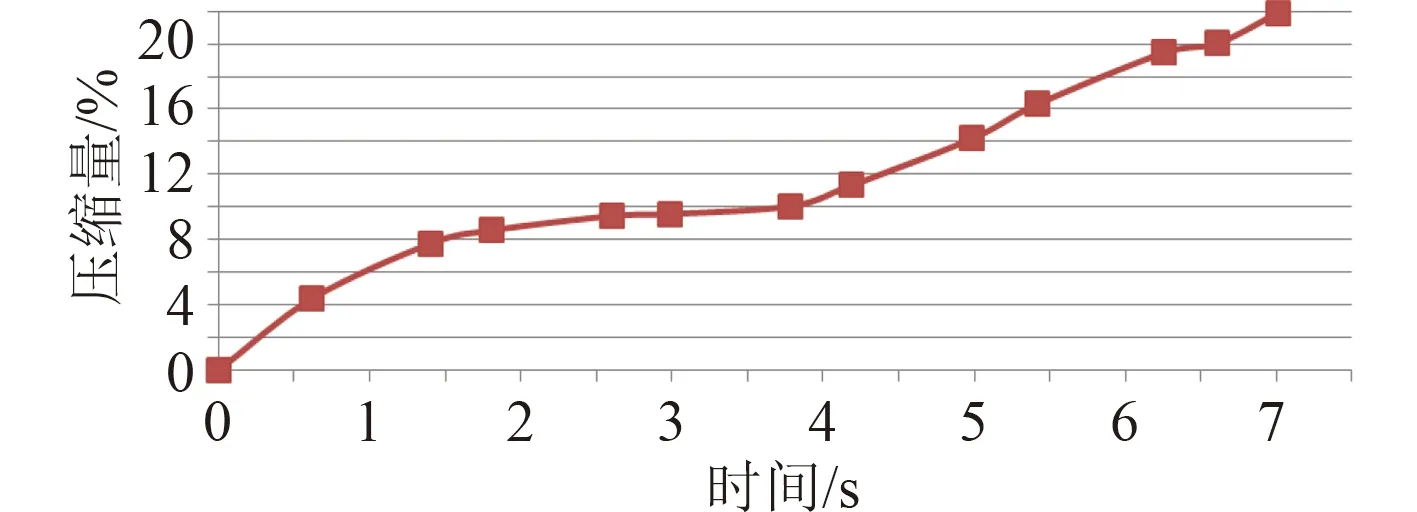

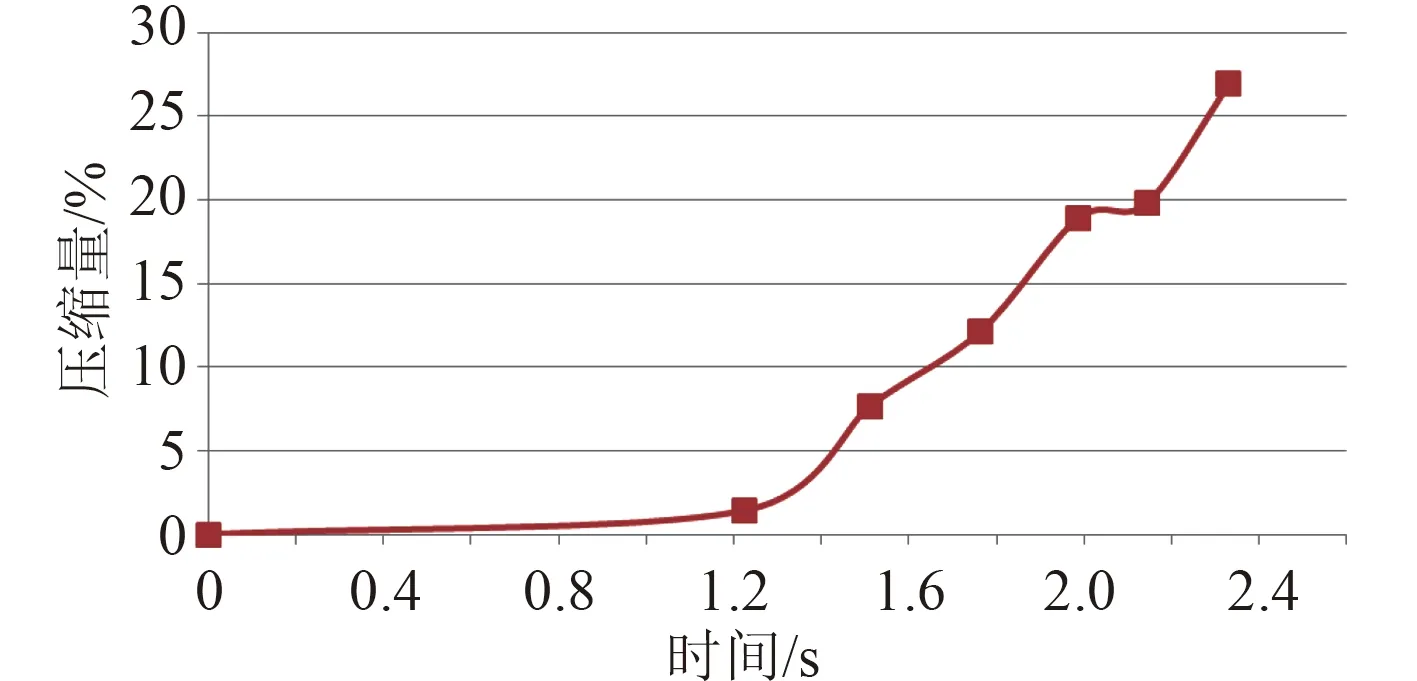

在1 號護舷處,潛沒式護舷中部壓縮量最大,1 號護舷最大壓縮量變化曲線如圖6 和圖7 所示。與船1接觸的最大壓縮量為41.35%,與船2 接觸的最大壓縮量為55.08%。氣液混合型護舷中部壓縮量最大,1 號護舷最大壓縮量變化曲線如圖8 所示,最大壓縮量為40.68%。潛沒式護舷對船2 船體的最大法向反力為114 kN,如圖9 所示。對船2 船體的最大壓強為0.35 MPa。氣液混合型護舷對船2 船體的最大法向反力為26.1 kN,如圖10 所示。對船2 船體的最大壓強為0.081 MPa。

圖6 與船2 接觸的潛沒式護舷壓縮量曲線Fig.6 Compression curve of the submerged fender contacted ship 2

圖7 與船1 接觸的潛沒式護舷壓縮量曲線Fig.7 Compression curve of the submerged fender contacted ship 1

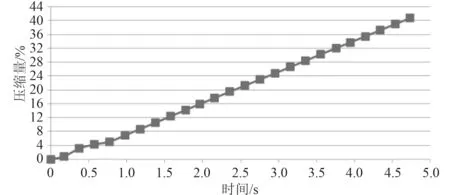

圖8 氣液混合型護舷壓縮量曲線Fig.8 Compression curve of the hydro pneumatic fender

圖9 潛沒式護舷對船2 法向反力云圖Fig.9 The cloud chart of normal reaction on ship 2 by the submerged fender

圖10 氣液混合型護舷對船2 法向反力云圖Fig.10 The cloud chart of normal reaction on ship 2 by the hydro pneumatic fender

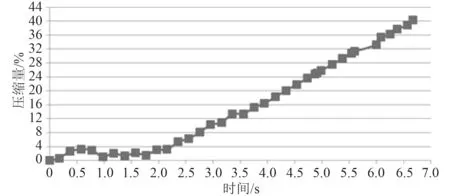

在2 號護舷處,潛沒式護舷中部壓縮量最大,2 號護舷最大壓縮量變化曲線如圖11 和圖12 所示。與船1 接觸的最大壓縮量為39.11%,與船2 接觸的最大壓

圖11 與船2 接觸的潛沒式護舷壓縮量曲線Fig.11 Compression curve of the submerged fender contacted ship 2

圖12 與船1 接觸的潛沒式護舷壓縮量曲線Fig.12 Compression curve of the submerged fender contacted ship 1

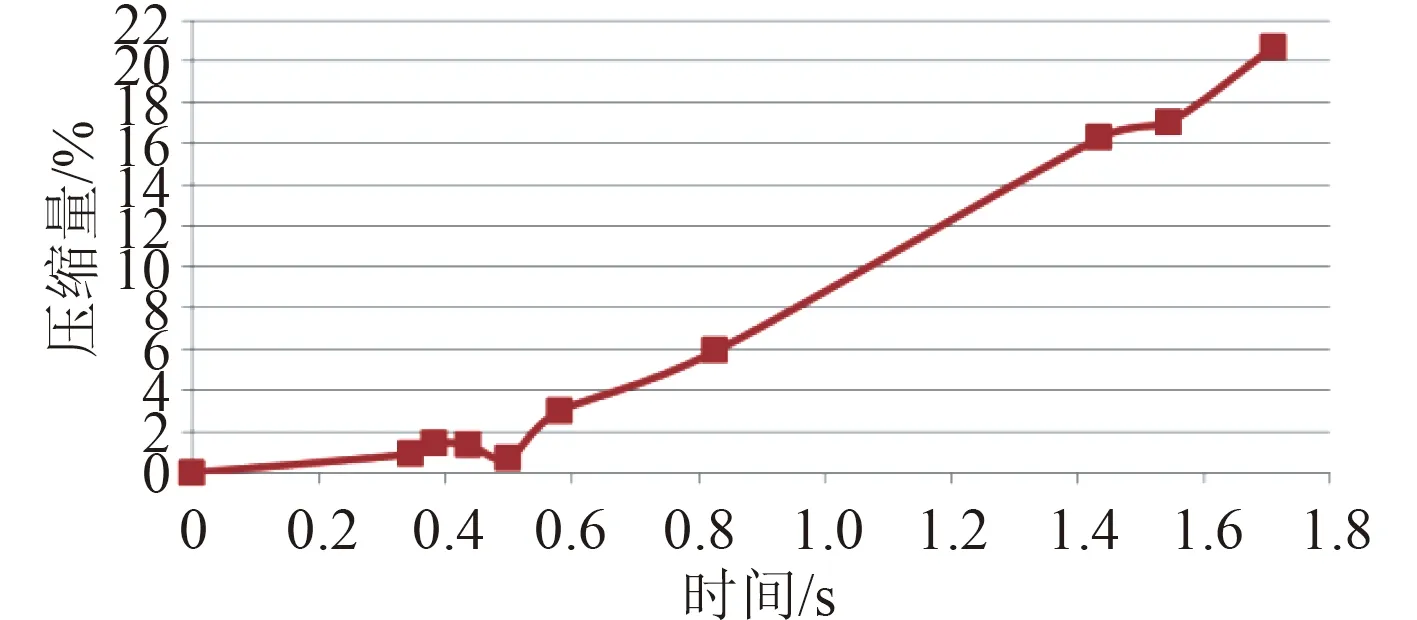

縮量為26.9%。氣液混合型護舷中部壓縮量最大,2 號護舷最大壓縮量變化曲線如圖13 所示,最大壓縮量為40.32%。潛沒式護舷對船2 船體的最大法向反力為57.7 kN,如圖14 所示。對船2 船體的最大壓強為0.21 MPa。護舷對船2 船體的最大法向反力為19.1 kN,法向反力云圖如圖15 所示,2 號護舷對船2 船體的最大壓強為0.034 MPa。

圖13 氣液混合型護舷壓縮量曲線Fig.13 Compression curve of the hydro pneumatic fender

圖14 潛沒式護舷對船2 法向反力云圖Fig.14 The cloud chart of normal reaction on ship 2 by the submerged fender

圖15 氣液混合型護舷對船2 法向反力云圖Fig.15 The cloud chart of normal reaction on ship 2 by the hydro pneumatic fender

在此工況中,1 號護舷處潛沒式護舷最大壓縮量大于氣液混合型護舷,2 號護舷處潛沒式護舷最大壓縮量小于氣液混合型護舷;在1 號、2 號護舷處潛沒式護舷對船2 的最大法向反力和最大壓強均大于氣液混合型護舷。同時,潛沒式護舷的1 號護舷對船2 一側的最大壓縮量為55.08%,超出該護舷設計壓縮量52.5%,不適用于該兩型船的并靠防撞。

3.2 第2 種典型工況計算分析

在1 號護舷處,潛沒式護舷中部壓縮量最大,1 號護舷最大壓縮量變化曲線如圖16 和圖17 所示。與船1 接觸的最大壓縮量為20.69%,與船2 接觸的最大壓縮量為29.57%。氣液混合型護舷中部壓縮量最大,1 號護舷最大壓縮量變化曲線如圖18 所示,最大壓縮量為21.89%。潛沒式護舷對船2 的最大法向反力為144 kN,如圖19 所示。對船2 船體的最大壓強為0.63 MPa。氣液混合型護舷對船2 船體的最大法向反力為4.85 kN,如圖20 所示。對船2 船體的最大壓強為0.091 MPa。

圖16 與船2 接觸的潛沒式護舷壓縮量曲線Fig.16 Compression curve of the submerged fender contacted ship 2

圖17 與船1 接觸的潛沒式護舷壓縮量曲線Fig.17 Compression curve of the submerged fender contacted ship 1

圖18 氣液混合型護舷壓縮量曲線Fig.18 Compression Curve of the hydro pneumatic fender

圖19 潛沒式護舷對船2 法向反力云圖Fig.19 The cloud chart of normal reaction on ship 2 by the submerged fender

圖20 氣液混合型護舷對船2 法向反力云圖Fig.20 The cloud chart of normal reaction on ship 2 by the hydro pneumatic fender

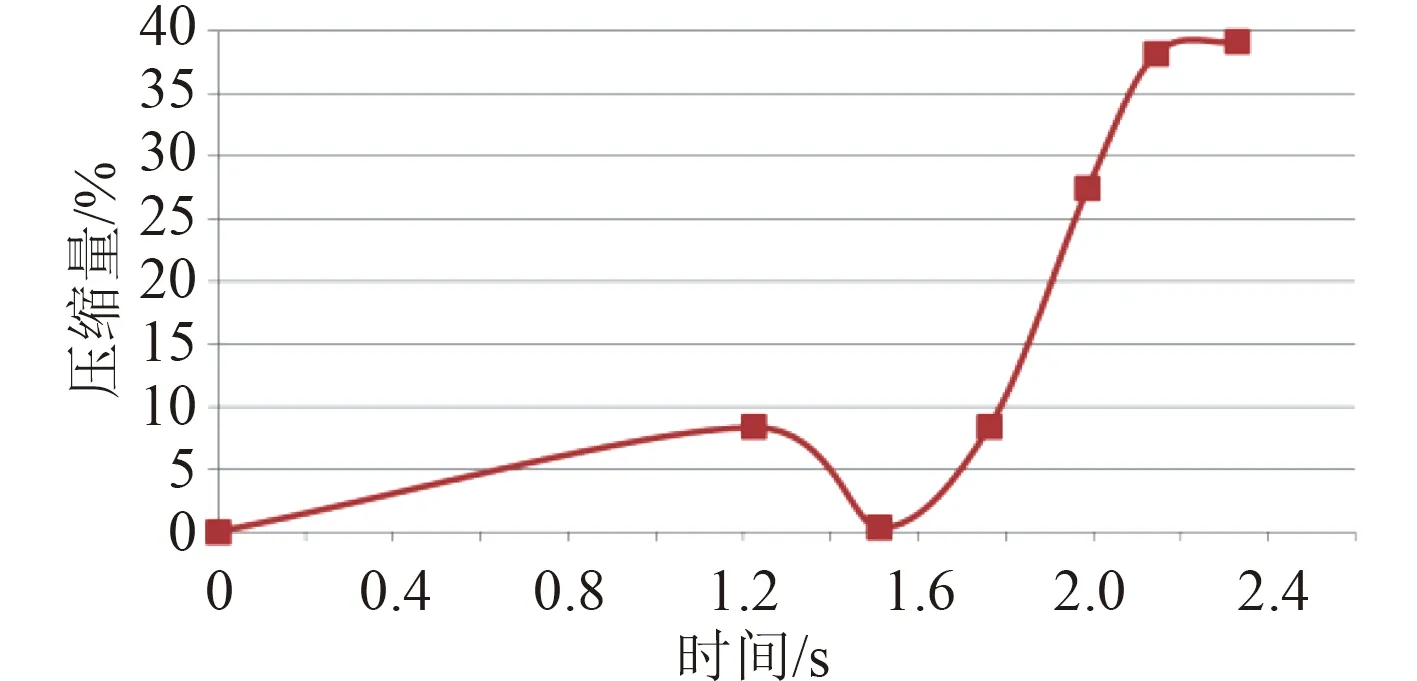

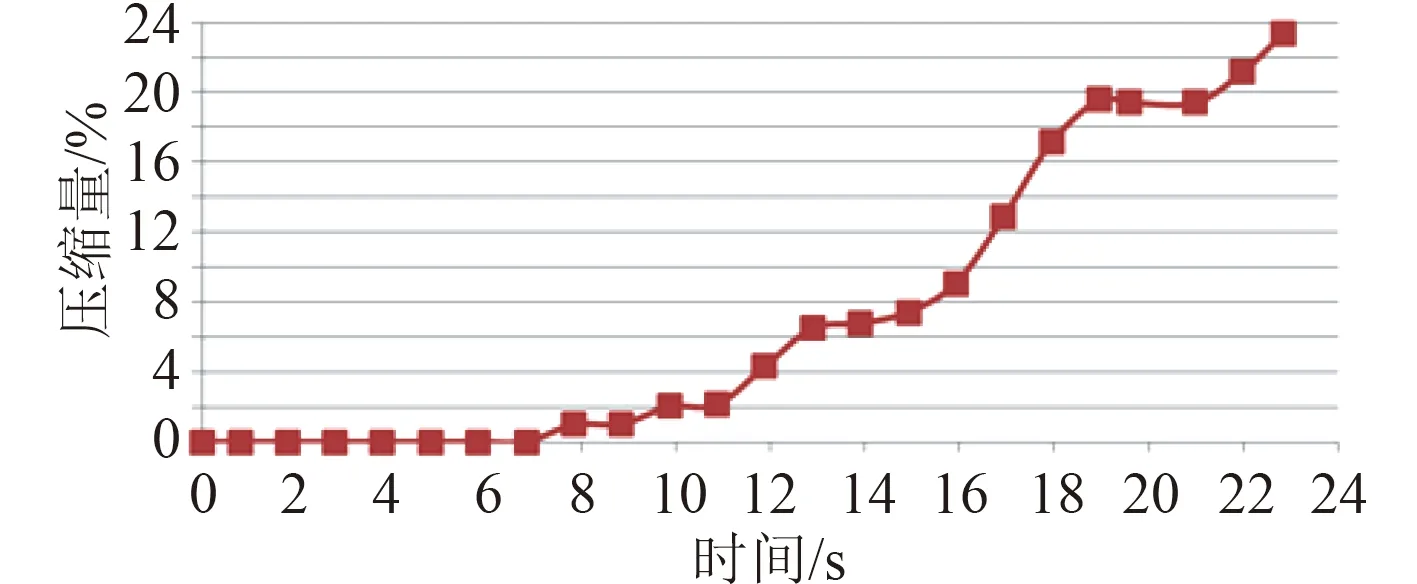

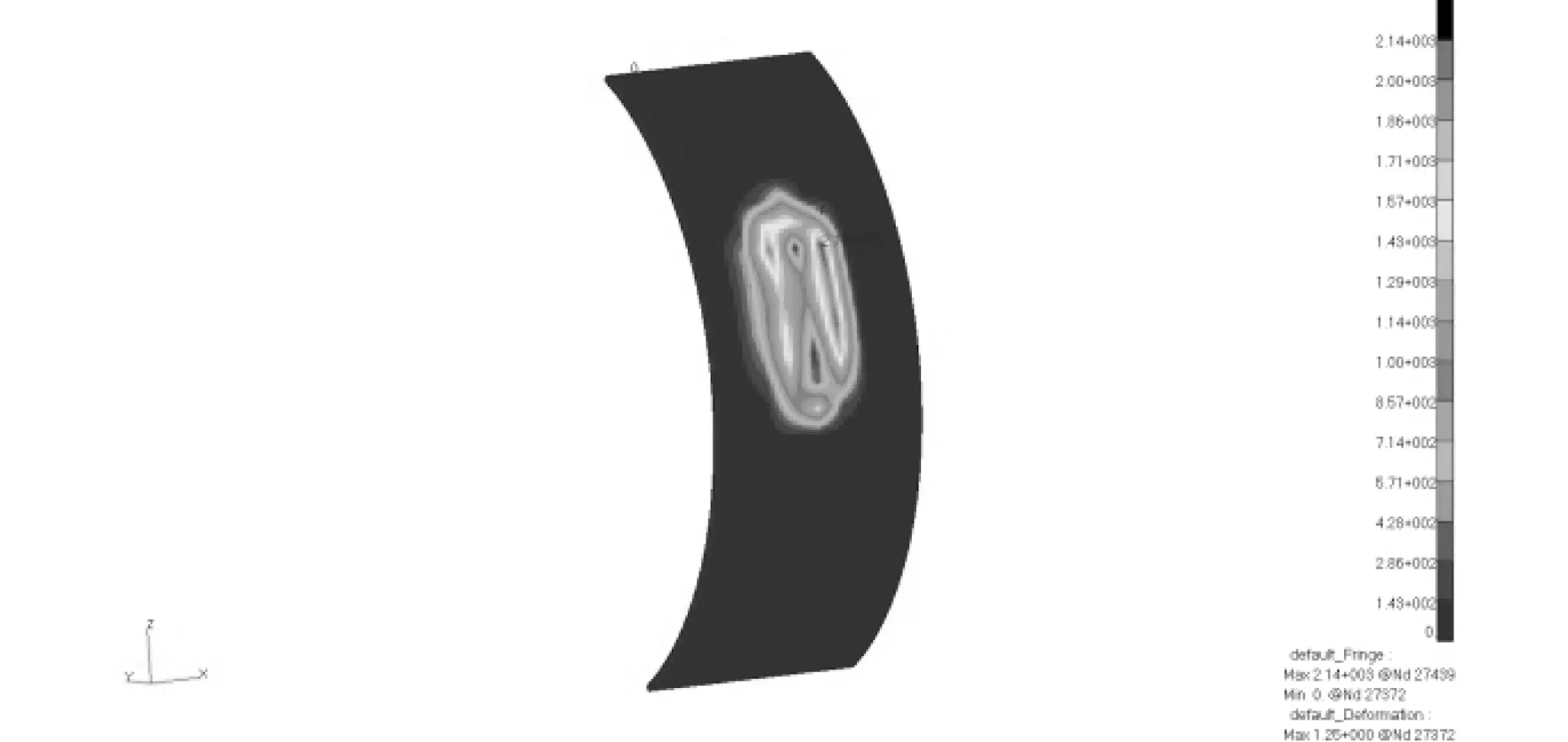

在2 號護舷處,潛沒式護舷與船2 船體接觸的橡膠護舷中部壓縮量最大,與船1 船體接觸的橡膠護舷上端部壓縮量最大,2 號護舷最大壓縮量變化曲線如圖21 和圖22 所示。與船1 接觸的最大壓縮量為62.18%,與船2 接觸的最大壓縮量為31.97%。氣液混合型護舷中部壓縮量最大,2 號護舷最大壓縮量變化曲線如圖23 所示。最大壓縮量為23.35%。潛沒式護舷2 號護舷對船2 的最大法向反力為102 kN,如圖24所示。對船2 的最大壓強為0.43 MPa。護舷對船2 的最大法向反力為2.14 kN,法向反力云圖如圖25 所示。2 號護舷對船2 的最大壓強為0.011 MPa。

圖21 與船2 接觸的潛沒式護舷壓縮量曲線Fig.21 Compression curve of the submerged fender contacted ship 2

圖22 與船1 接觸的潛沒式護舷壓縮量曲線Fig.22 Compression curve of the submerged fender contacted ship 1

圖23 氣液混合型護舷壓縮量曲線Fig.23 Compression curve of the hydro pneumatic fender

圖24 潛沒式護舷對船2 法向反力云圖Fig.24 The cloud chart of normal reaction on ship 2 by the submerged fender

圖25 氣液混合型護舷對船2 法向反力云圖Fig.25 The cloud chart of normal reaction on ship 2 by the hydro pneumatic fender

在此工況中,1 號、2 號護舷處潛沒式護舷最大壓縮量大于氣液混合型護舷;在1 號、2 號護舷處潛沒式護舷對船2 的最大法向反力和最大壓強均大于氣液混合型護舷。潛沒式護舷的2 號護舷對船1 側的最大壓縮量為62.18%,大于該型護舷設計壓縮量52.5%,故 潛沒式護舷不適用于該兩型船的并靠防撞。

4 結 語

綜上所述,在2 種典型工況下潛沒式護舷的最大壓縮量總體上大于氣液混合型護舷最大壓縮量,氣液混合型護舷吸能量較大;潛沒式護舷對船2 的最大法向反力和最大壓強均大于氣液混合型護舷,且差值較大。

通過評估比較潛沒式護舷和氣液混合型護舷在并靠狀態下低速碰撞的性能特性,可以得到如下結論:對于船型差異較大、兩船接觸位置在水面以下的情況,氣液混合型護舷相較潛沒式護舷性能更優,其吸能量大,壓縮量較小:隨著壓縮量的增加,氣液混合型護舷與船體接觸面積也不斷增加,對船體壓強較小,而潛沒式護舷與船體的接觸面積則較小,且無明顯變化。同時,氣液混合型護舷的圓筒形狀有利于分散擠壓,應力集中現象不明顯,對并靠兩船的反力較低。在實際使用過程中,氣液混合型護舷還可以進行吃水調整,能適應海浪頻繁的顛簸沖撞,更適用于在復雜海洋環境中作業。