高層建筑結構隔震減震設計及措施的應用探究

【摘要】本文以高層建筑結構設計作為研究主體,針對隔震支座性能與設計方法進行改進,并且對于多遇地震、中震兩種地震工況的內力取值進行計算分析。在此基礎上,針對地基、基礎結構懸掛等具體隔震措施進行分析,圍繞新建建筑設施、已建成建筑物兩類項目進行減震技術措施的應用,致力于從設計環節增強高層建筑結構的穩定性,更好地發揮抗震減災作用。

【關鍵詞】高層建筑;隔震支座;減震技術

【DOI】10.12334/j.issn.1002-8536.2021.

16.026

據中國建筑業協會統計,截至2020年6月底全國建筑業總產值約為98875.73億元,建筑業實現增加值28535億元,在國內生產總值中占比6.25%。伴隨建筑行業發展,高層建筑、超高層建筑項目數量持續增多,對于建筑結構的抗震性能設計提出更加嚴格的要求,因此需基于隔震減震設計理念進行建筑結構的合理設計,防止在地震發生時產生建筑坍塌等事故,延長建筑使用壽命。

1、隔震結構設計及其實際應用效果

1.1工程實例分析

1.1.1工程概況

以某高端住宅小區項目為例,該項目總建筑面積超過13萬㎡,包含20棟單體建筑,建筑地上部分共11層、層高3m,地下部分一層、層高3.7m,采用現澆混凝土剪力墻結構,高寬比小于4。建筑設計使用年限為50年,抗震設防類別為丙類,抗震設防烈度為6度(0.05g)場地類別為Ⅲ類,結構特征周期為0.65s,在多遇地震、設防地震、罕遇地震下的加速度時程最大值分別為18cm/s2、50cm/s2和125cm/s2。結合建筑結構特征,基本風壓為0.4kN/㎡,風荷載標準值在X、Y向產生的水平力為660.4kN和1026.1kN,同比結構總重力低10%。

1.1.2隔震設計

基于《建筑抗震設計規范》進行建筑結構分析,選取建筑首層與地下一層中間部位進行隔震層的設置,選用疊層橡膠支座沿剪力墻布設,保證隔震支座中心與墻體形心位于同一垂直線上。通過建立Etabs空間模型進行隔震結構分析,分別采用彈性桿單元、膜單元、殼單元與非線性隔震單元進行梁柱、樓板、墻體與隔震層的模擬。選取增設隔震層前、后的建筑結構進行動力特性分析,測得在X向的結構周期分別為1.43和2.38,Y向分別為1.38和2.37;在水平地震影響下,隔震層以上結構在X、Y方向上層間剪力與傾覆力矩最大比值分別為74.5%和65.3%,水平地震影響系數最大值分別為0.0372和0.0326;隔震支座在X、Y方向上的最大水平位移分別為71.5mm和69.7mm,均小于允許位移最小值;在罕遇地震作用下支座未出現拉應力,結構層間位移角符合限值要求。

1.2隔震結構設計

將隔震減震技術應用于高層建筑結構設計中,通常需保證隔震支座的拉應力不超過1.0MPa,合理控制結構高寬比。

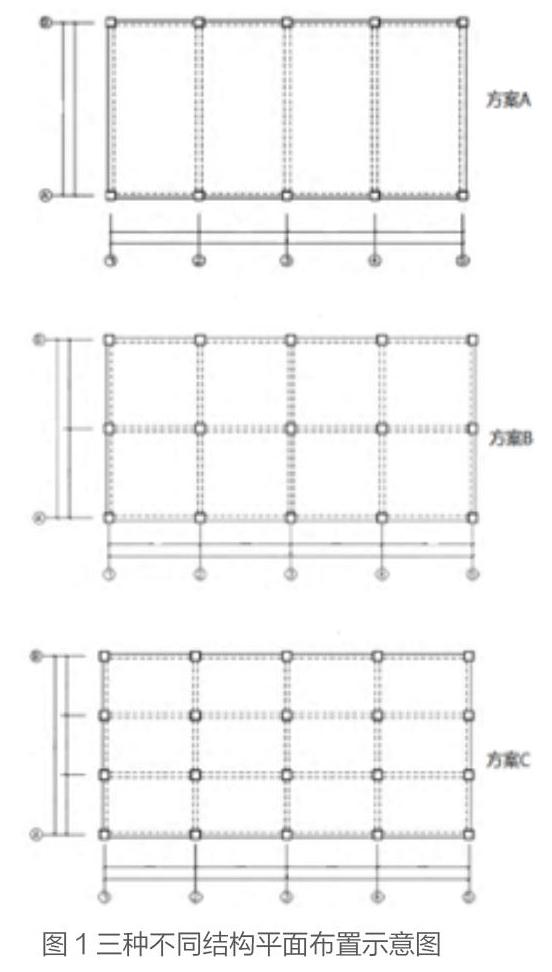

在柱間距設計上,設有一幢13層高層建筑,采用三種不同方案進行柱布置形式、柱間距的設計(如圖1所示),地震波包含埃而森特羅波、Taft、蘭州波、唐山波等。隔震支座選用兩種形式,選取LRB600支座布置在邊軸線處,該支座的有效直徑為600mm,橡膠層為4.5×26mm,鋼板層為4.5×25mm,支座總高度為230mm,豎向壓縮剛度為2909.1KN/mm,剛度為1.3KN/mm,屈服力為96.13KN;選取RB600支座布置在中間軸線處,該支座規格參數與LRB600型號基本一致,其豎向壓縮剛度為2770.9KN/mm。

觀察計算結果可知,伴隨柱間距數值的減小,支座所受的重力荷載呈持續下降趨勢,地震傾覆軸力的變化幅度相對較小,由此可判斷當擴大柱網布置時,隔震支座所受的拉應力將相應減小,但同時柱軸力與層間位移角均呈增大趨勢,對于支座的承載力和抗變形能力提出較高要求。

在抗震墻設計上,抗震墻是承受地震傾覆力矩的主要結構,為最大限度降低對支座拉力的影響,應基于《建筑抗震設計規范》(GB50011-2010)規定,將抗震墻分散布置在高層結構中,選取受力較大位置進行隔震支座的布置,控制好隔震支座的直徑和間距,避免布置在高層結構中的支座產生拉應力,并且增強隔震層水平變形能力,保證隔震效果。

在結構形式設計上,要求結構變形特征接近剪切變形,選用疊層橡膠支座隔震技術,有效起到減震作用。為保障隔震結構設計具備可操作性,采用SATWE軟件模擬多遇地震進行上部結構的振型分解反應譜法分析,并采用ETABS NonlinearC軟件模擬設防地震、罕遇地震進行隔震結構的時程分析,以此為隔震結構設計提供參考依據。

1.3隔震支座設計優化

針對隔震支座性能進行優化,如選取碳素等材料添加在產品中形成高強度橡膠支座,提高支座的抗變形能力與抗張拉強度。針對隔震支座的設計方法進行優化,考慮到以往采用ETABS軟件進行支座豎向剛度計算時,倘若利用受壓剛度進行計算,將使計算結果中的支座拉力數值偏大,對此可基于損傷、能量、性能等設計方法進行支座拉力計算,兼顧設置在角部支座受地震輸入方向的影響,保證計算結果的精確度。

1.4不同地震設計情況下的內力取值分析

1.4.1多遇地震

結合現行《建筑抗震設計規范》(GB50011-2010),在多遇地震作用下需針對高層建筑結構的薄弱部位進行內力調整[1]。例如基于“強柱弱梁”、“強剪弱彎”原則進行框架柱內力調整,針對嵌固點處需將彎矩放大;在剪力墻結構設計上,基于剪力、彎矩放大系數進行底部加強區和其他區域的調整。在具體結構設計環節,先考慮重力荷載、地震荷載標準值作用下豎向構件的內力標準值,再結合不同工況下的荷載分項系數進行荷載組合,確定內力調整系數。

1.4.2中震

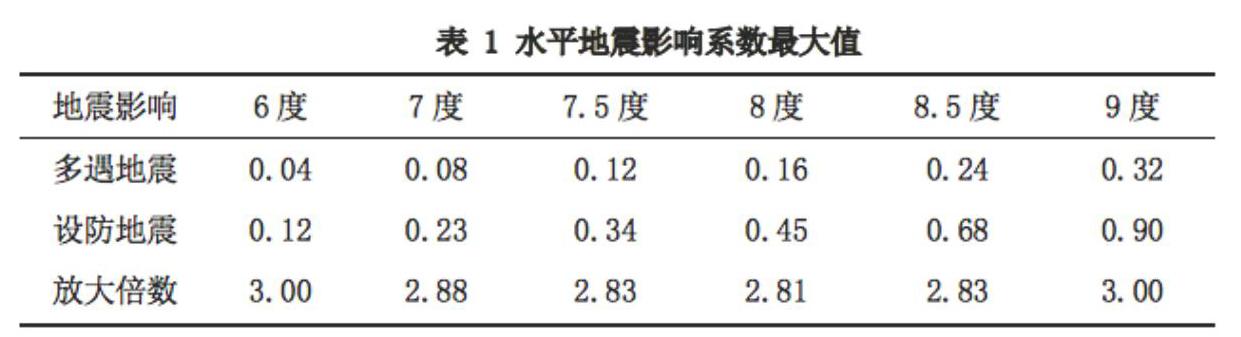

在中震作用下判斷高層建筑結構是否符合彈性設計要求,需綜合考量地震作用分項系數和內力調整系數等,將各系數取值為1,將地震影響分別取值為6度、7度、7.5度、8度、8.5度和9度,則多遇地震、設防地震作用下的系數最大值與放大倍數如表1所示。

2、隔震減震措施

2.1隔震措施

2.1.1地基隔震

地基處于地震波的直接受力區域,可采用鋪設墊層的方式進行基礎處理,選用砂土、粘土作為墊層材料,借助墊層消耗地震能量,維護建筑結構的安全與穩定性。

2.1.2基礎隔震

以往在基礎隔震設計上主要采用增設隔震層的方式,但該技術不適用于高層建筑結構,對此可將地震作用力視為外加荷載,經由結構驗算后完成橡膠隔震支座的設計,將其應用于建筑上部結構中,能夠使地震產生的作用力減小3~6倍,增強結構豎向承載力與變形能力[2]。

2.1.3結構懸掛隔震

該隔震措施的主要設計理念是將建筑結構進行懸掛處理,適用于大型鋼結構的建筑項目中,連同主體框架、子框架進行有機結合,防范地震對子結構造成破壞。在具體設計環節,可利用鎖鏈進行建筑設施與主體結構間的連接,使主框架伴隨地殼運動搖擺,在此過程中將地震能量沿結構部位進行傳遞,逐步減小地震能量,減輕地震對建筑結構產生的破壞力。

2.2減震措施

2.2.1新建建筑設施

針對新建高層建筑進行減震設計,主要需針對建筑基礎部位進行強化,保證在前端環節維護整體結構的穩定性、提升受力節點質量,同時需在具體部位增設減震裝置,借此緩解地震作用產生的能量沖擊,維護建筑整體質量。

2.2.2已建成建筑物

針對已建成建筑進行減震設計的優化,可在建筑結構中增設豎向、橫向隔離縫,例如在上部結構周圍設置寬度為500mm的豎向隔離縫,選取上、下部結構連接部位設置高度為20mm的水平隔離縫,并選取柔性材料進行間隙填充;針對電梯井側壁處進行下掛處理,將非隔震部位的凈距控制在500mm以上;針對需穿過減震、隔震層的管道、電纜、導線等,需針對穿越部位采用柔性連接方式設計,或運用相應保護措施,保證良好適應多遇、罕遇等等不同地震作用情況,滿足建筑結構水平位移要求。

結論:

總體來看,由于我國部分地區位于地震多發帶上,伴隨高層建筑新建、改造項目數量的不斷增多,需將隔震減震技術措施應用于建筑結構設計環節,結合高層建筑結構形態與地震作用情況進行結構設計方案的改進優化,做好隔離縫設置位置與規格尺寸的設計,保證提升高層建筑的整體抗震設計質量。

參考文獻:

[1]劉鍵.高層建筑結構隔震設計關鍵問題分析與處理探究[J].四川水泥,2020,(09):318+321.

[2]郭迅.隔震與消能減震技術——讓建筑有韌性 讓結構更結實[J].中國應急管理,2020,(03):68-71.

作者簡介:

劉磊(1982.10.02),漢族,男,安徽淮南,大學本科,高級工程師,結構工程。