樂滿哈瓦那

文/尹畫

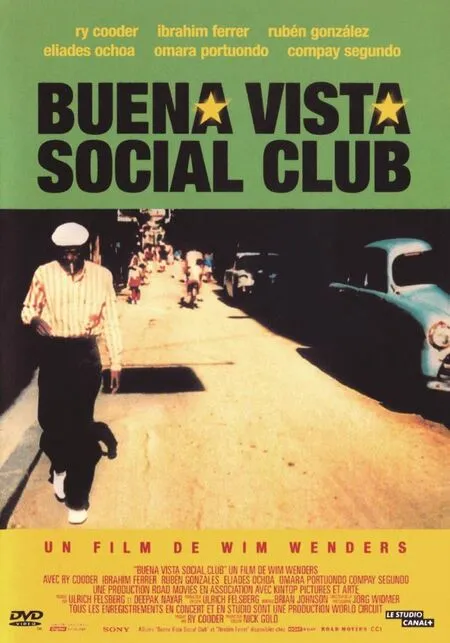

我向往古巴,有一個重要原因:為了迷人的古巴音樂。最初,我是看王家衛的電影喜歡上古巴音樂的。《2046》里引用的《西波涅》,《阿飛正傳》里的《Jungle Drums》,每一首都充滿熱烈的異域情調。后來,觀看德國導演維姆·文德斯的音樂紀錄片《樂滿哈瓦那》,這種感觸更加強烈。

《樂滿哈瓦那》是音樂紀錄片的一座里程碑,曾榮獲格萊美獎及奧斯卡最佳紀錄長片提名。當年,文德斯的一位音樂朋友去古巴旅行,發現當地一支樂隊背后的感人故事,于是說服文德斯用鏡頭記錄下了這個感人的故事。

這支由散落民間的老樂人組成的樂隊就是灌錄了唱片《好景俱樂部》的原班人馬,他們曾經在海景俱樂部演出。古巴革命后,海景俱樂部關閉,他們因此銷聲匿跡。為灌錄這張唱片,策劃人找回部分老藝人,他們穿著簡陋的衣服,認真抄寫五線譜,自彈自唱,在簡陋的錄制設施下,演繹出一張無與倫比的專輯,就此讓古巴音樂進入世人視野。

唱片走紅之后,他們被邀請到美國紐約卡內基音樂廳表演。這是突破性的歷史時刻。眾所周知,古巴革命后,美國對古巴實行過經濟制裁,此番重新被美國接納,他們神采飛揚地坐上老爺車,換上西服,耄耋老人在舞臺上深情地唱起了情歌:“在一棵樹的樹干上,一個少女歡天喜地刻上了她的名字,那棵樹從心坎里感動出來,掉了一朵花給女孩。我是樹,既憂郁又感動,而你就是傷我的那個女孩,我會一直珍惜你的名字。”還有這一首:“安睡在我的花園中,唐菖蒲與玫瑰,白色的百合花。而我的靈魂,那么憂傷沉重。我希望把痛苦隱藏,我不想花兒知道,知道生命給我的折磨,因為它們要是知道我多么痛苦,他們也會同聲一哭。”聽到這些情意繾綣的字眼,怎能不讓人慨嘆音樂的魅力,它是一管活力劑,激發出血脈中的激情,讓人熱淚盈眶。

值得一提的是紀錄片的剪輯,一段哈瓦那街頭的風光、一段老人們穿著日常服裝排練的現場、一段樂人自述成長軌跡的獨白、一段穿著演出服在紐約舞臺演出的場景,不同時空的畫面交織在一起,破舊與華彩,現實與理想,呈現出強烈的視覺沖擊力。

紀錄片里有幾個鏡頭特別令人難忘:片中唯一的女歌手在哈瓦那街頭唱起她的成名歌,街旁的居民圍攏過來,一個穿著打扮絲毫不起眼的胖阿姨,跟著歌手邊走邊唱,仿佛音樂在古巴是人人都能享受的娛樂項目。一個開闊的體操房里,須發花白、滿臉皺紋的老鋼琴師彈奏著鋼琴,一群朝氣蓬勃的體操孩子圍繞著他,嘻嘻哈哈。歲月在古巴旋起一朵明媚的花,在藝術的海洋里,沒有年齡和階層之分。在古巴,音樂就像河水一樣流淌。