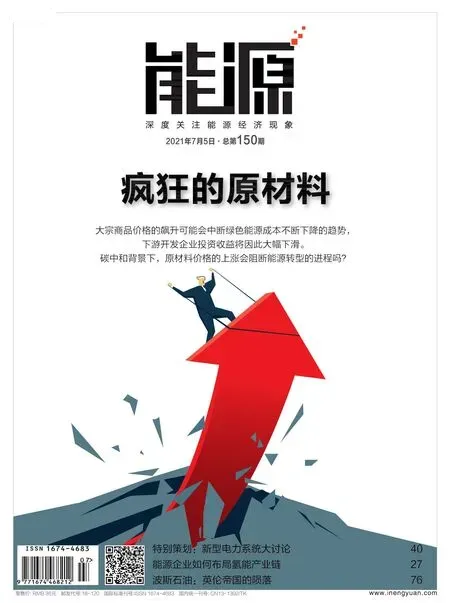

大宗商品暴漲下的能源市場

全球范圍內,大宗商品價格正在經歷新一輪的全面上漲。

自今年年初至今,包括原油、煤炭、鐵礦石、硅料在內的大宗商品價格持續上漲,絕大部分商品漲價幅度超過50%,有些甚至超過了200%。僅今年上半年,中石油和中石化兩家公司利潤總和就超過1000億元,而去年同期兩公司共虧損超過500億元。

全球疫情恢復過程中,生產復蘇帶動商品價格一路上漲,是新一輪漲價潮的直接原因。深層次原因在于,疫情影響之下,全球主要經濟體貨幣政策放水導致“上漲船高”。另一方面,碳減排背景下,主要國家綠色投資大幅增長,導致原材料供應短缺,囤貨加劇,進而出現上游材料“坐地起價”的現象。

毫無疑問,大宗商品價格的大幅上漲,將對中國能源市場產生復雜而深刻的影響。

對于傳統化石能源而言,價格上漲帶來了新的機會。在“雙碳”目標背景下,煤炭、石油等高碳能源一度被市場看空,邊緣化趨向異常明顯,尤其是煤炭行業,其從業者甚至出現了集體性焦慮。但隨著經濟的快速恢復,煤炭供應出現了相對緊缺,價格持續上揚。

對于新能源行業而言,價格上漲可能導致項目開發增速放緩。隨著鋼材、硅料等資源價格的上漲,風電和光伏等制造業成本顯著增加,下游開發企業投資收益出現明顯下降,行業增速可能因此而放緩。

在碳中和背景下,一方面化石能源價格上漲,利潤增加,超額的利潤將引導資金向化石能源領域流動;另一方面,新能源開發成本上升,在平價和競價條件下,投資收益將大幅下降,投資者積極性無疑會受到影響。

據了解,在國內主要的電力開發企業中,部分企業將光伏項目的資本金收益率由8%下調至5.5%,業內人士擔心,如果硅料和組件價格仍得不到遏制,5.5%的收益也難以保證。因此,目前部分開發企業延遲了項目招標的進度。

而從投資主體看,通常情況下,風電和光伏的投資由發電企業包攬,目前包括石油、煤炭和礦產類企業紛紛進入新能源領域,投資主體的增加和下游需求的強勁,導致上游產能供應缺口加大,最終使供需失衡進一步加劇。

但這種局面不可能長期持續。按照正常的投資邏輯,在新能源項目投資收益率難以滿足既定目標的情況下,部分開發成本較高的投資主體會選擇主動退出。但目前受制于碳排放壓力,可能出現零收益或虧損狀態下繼續投資的可能。

解決上游供應短缺,一方面應增加投資擴大產能,但從投資到產能釋放需要一定時間;另一方面,作為監管部門,應當對投資主體進一步規范,防止惡性競爭,進而保持新能源行業的長期健康與可持續。