新安江模型在蕉坑(二)水文站洪水預報中的應用研究

劉 玉 馬 宇

(1.廣東省水文局汕頭水文分局,廣東 汕頭 515041;2.黃河水利委員會黃河水資源中心,河南 鄭州 450003)

螺河發源于蓮花山脈的陸河縣南萬鎮境內三神凸東坡,全長102km,流域面積1356km2。上游山區植被情況較好,大部分為林木荒草覆蓋;中、下游草木稀少,水土流失嚴重;下游地勢低洼,受潮水頂托,澇漬災害較嚴重。因此,進行蕉坑站洪水預報研究對陸河縣、陸豐市防洪減災工作具有積極意義。

目前國內外開發的水文模型眾多,根據模型構建基礎可以分為基于物理的模型、概念性模型及黑箱模型。我國自主研發的概念性新安江模型得到了國際上的廣泛認可,并且在我國濕潤及半濕潤地區得到了廣泛的推廣應用[1]。螺河流域地處粵東沿海暴雨高區,平均年徑流量為19.02億m3,平均年降雨量為2140mm。多年的研究和實踐表明,此類氣候地區的降雨產流機制主要是蓄滿產流,江河常年水量豐沛,具備新安江流域模型和馬斯京根河道模型的應用條件。本文基于廣東省建立的中小河流洪水預報預警平臺,應用新安江模型編制了螺河蕉坑站洪水預報方案,并對方案精度的影響進行了分析研究。

1 方法與數據

1.1 新安江模型

新安江模型由河海大學趙人俊教授設計,是國內第一個完整的流域概念性水文模型。20世紀80年代中期,借鑒山坡水文學概念及國內外產匯流理論提出了三水源新安江模型。三水源新安江模型將凈雨劃分成地面徑流、壤中流以及地下徑流,其中地面徑流采用單位線進行匯流計算,壤中流和地下徑流經過線性水庫的調蓄分別作為壤中流出流和地下水出流[2]。

1.2 研究區概況

蕉坑水文站于1955年3月9日由廣東省水利電力廳在廣東省陸豐縣(現陸豐市)河東鎮蕉坑村設立,位于螺河中下游。1980年,因站網改造,蕉坑站基本水尺斷面遷往上游410m處,并改名為蕉坑(二)水文站。蕉坑(二)水文站的集水面積為1104km2,螺河干流的彎曲指數為2.0,河床比降為2.69‰。該站為收集螺河水文資料,結合螺河流域開發、水質監測及水情需要、水資源服務、水利工程服務而設,屬于二類精度站,主要任務為水位、流量、降雨量、蒸發、墑情、水質監測等。蕉坑(二)水文站流域概況見圖1。

圖1 蕉坑(二)站以上流域概況

1.3 數據選擇及處理

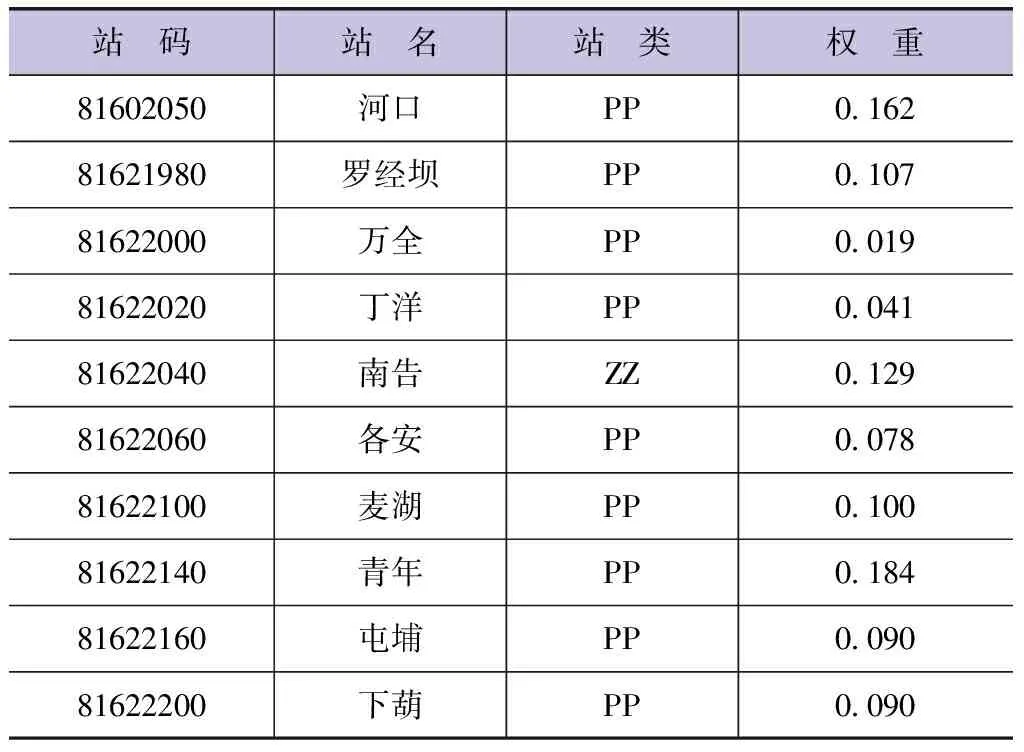

蕉坑(二)站以上閉合流域共有多個雨量站和水文站,經對已有資料進行分析,河口、羅經壩、萬全、丁洋、南告、各安、麥湖、青年、屯埔、下葫10 站的雨量數據較為可靠,平均控制面積110km2,且在流域內的空間分布較為均勻[3]。采用泰森多邊形法得到各雨量站權重,進而求取流域平均雨量。雨量站權重見表1。

表1 蕉坑(二)站流域雨量站網權重

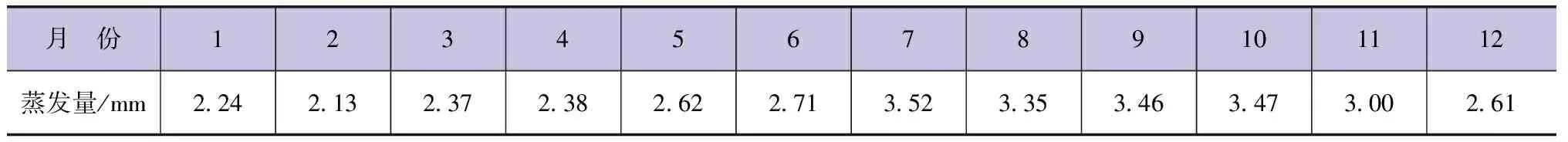

選用蕉坑(二)水文站1999—2014年平均逐月蒸發的均值作為模型計算資料,見表2。

表2 蕉坑(二)水文站1999—2014年平均逐月蒸發量

《水文情報預報規范》(GB/T 22482—2008)要求預報方案編制使用不少于10年的水文氣象資料,應選取大、中、小洪水各代表性年份,且濕潤地區洪水場次不少于50次。因此選取1971—2005年資料作為率定期,考慮優先選擇雨洪關系較好場次洪水,從中選取大、中、小共50場次洪水過程樣本供方案編制,選取2006—2007年2場洪水進行檢驗。

2 洪水預報方案構建

2.1 新安江模型建模

本文采用三水源新安江模型構建洪水預報方案,蒸散發采用三層蒸發模式計算,將土壤層劃分為上層、下層和深層,產流采用蓄滿產流模型,匯流采用滯后演算法。依托廣東省水文局組織建立的中小河流洪水預報系統平臺,根據流域特性確定模型的輸入、輸出,在此基礎上確定模型結構,進行模型率定、校核,增加模型方法、作業預報和方案管理等[4]。

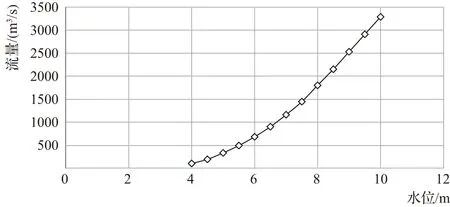

蕉坑(二)水文站以上為閉合流域,產流采用蓄滿產流模型,匯流采用三水源滯后演算法。方案計算步長為3h,預見期為24h,流域圈畫面積為1104km2。多年綜合水位流量關系見圖2,蕉坑(二)水文站模型預報結構見圖3。

圖2 蕉坑(二)站多年綜合水位流量線

圖3 蕉坑(二)站模型預報結構

2.2 模型參數率定及結果

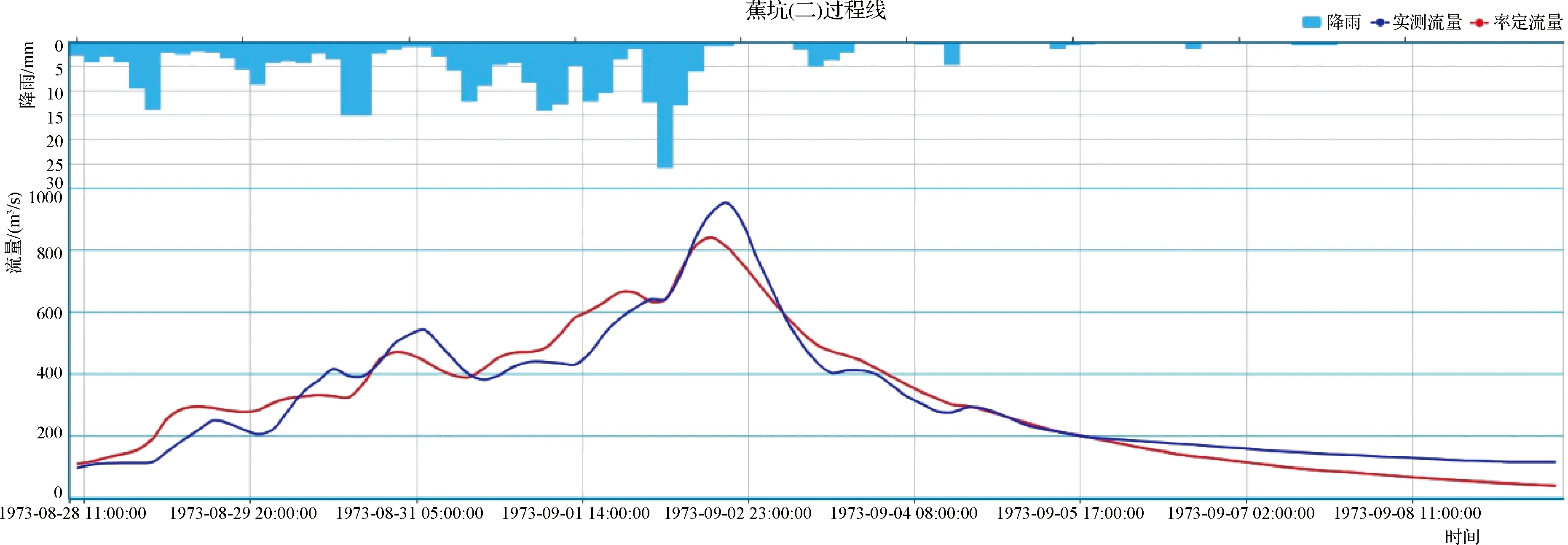

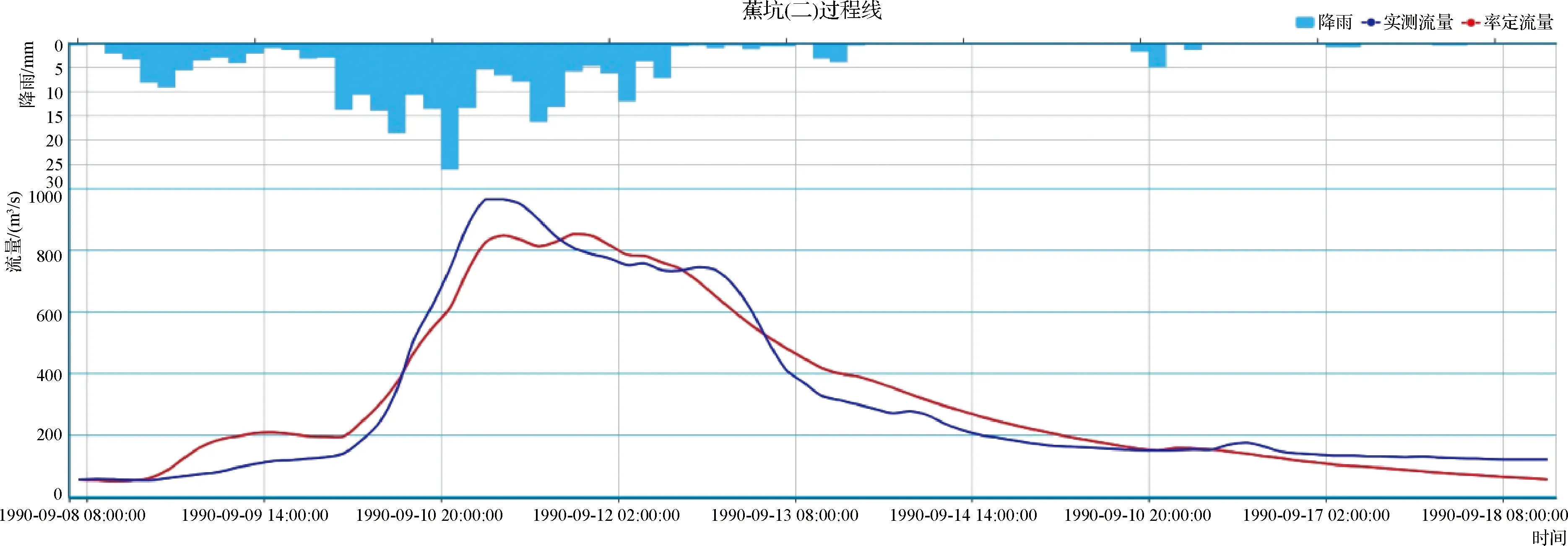

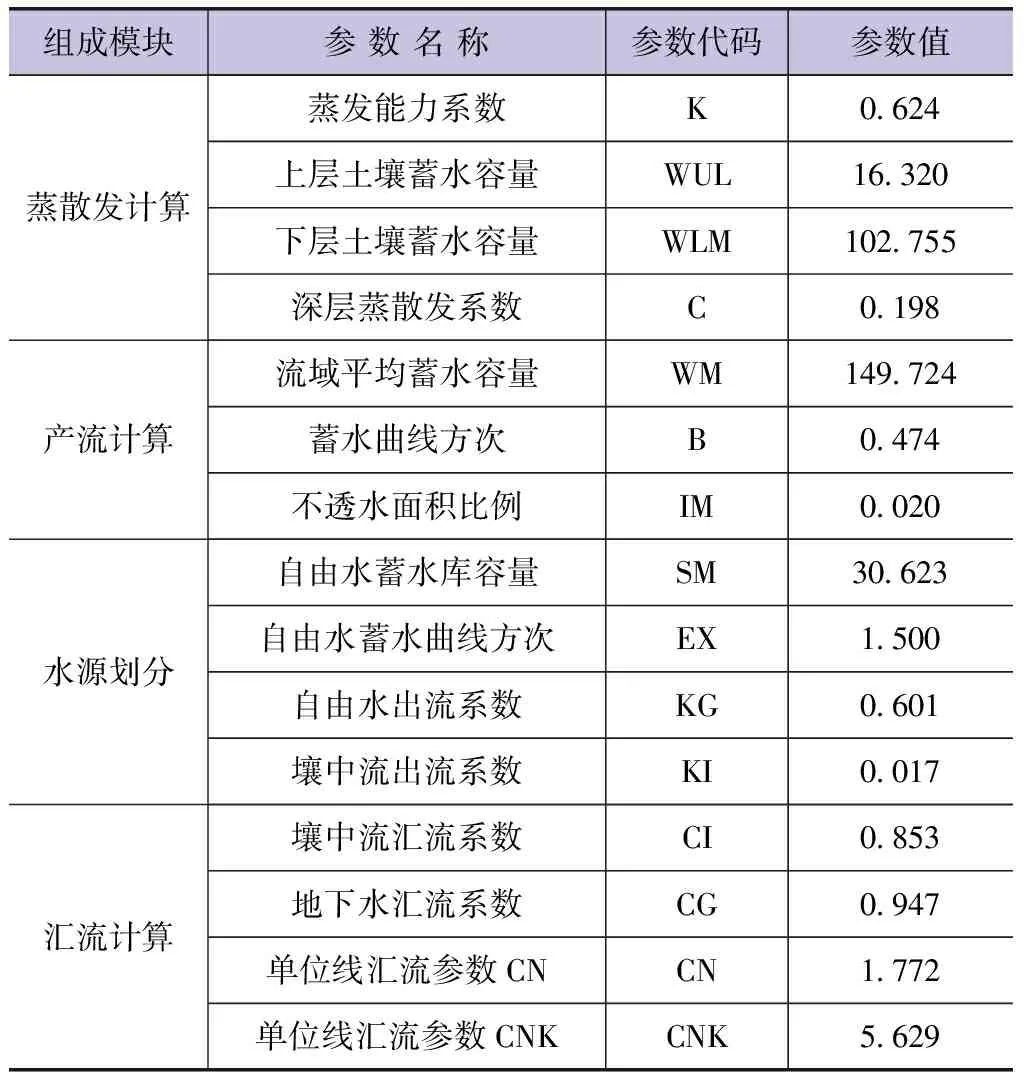

采用自動優選與人工調參相結合的方式率定參數,部分率定過程見圖4、圖5和表3,圖中藍色實線為實測流量,紅色實線為人工率定流量,率定參數見表4。

圖4 1973090220編號洪水率定過程

圖5 41990091105編號洪水率定過程

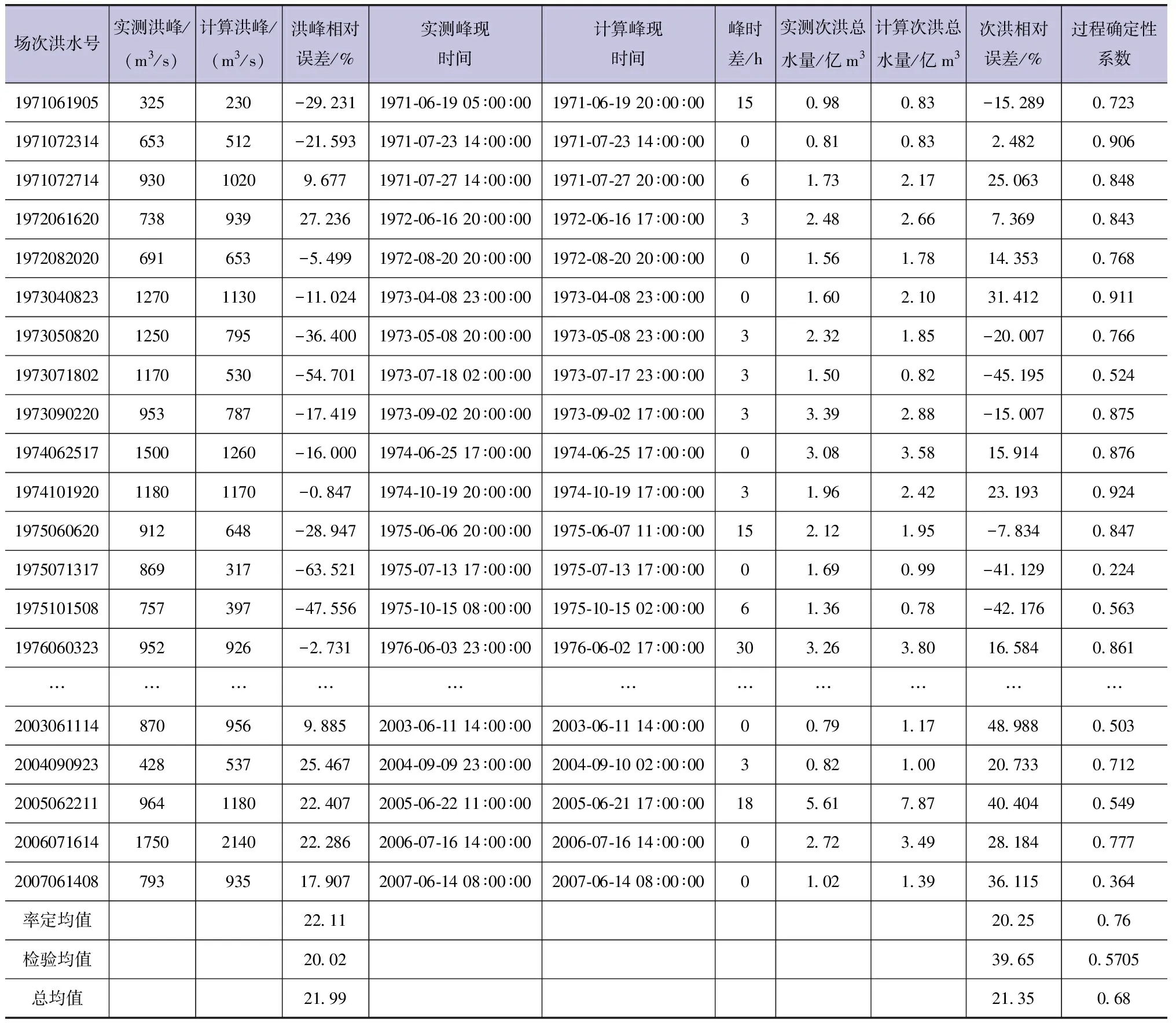

表3 蕉坑(二)站新安江模型方案評定

表4 蕉坑(二)站新安江模型參數

3 洪水預報方案分析

根據新安江模型參數模擬計算各次洪水樣本流量過程,統計洪峰流量、峰現時間、過程水量的相對誤差。由表4可知,蕉坑(二)水文站50場次洪水樣本中,洪峰平均相對誤差為22.11%,次洪產流量平均誤差為20.25%,平均過程確定性系數為0.76,根據《水文情報預報規范》(GB/T 22482—2008),為乙等方案。

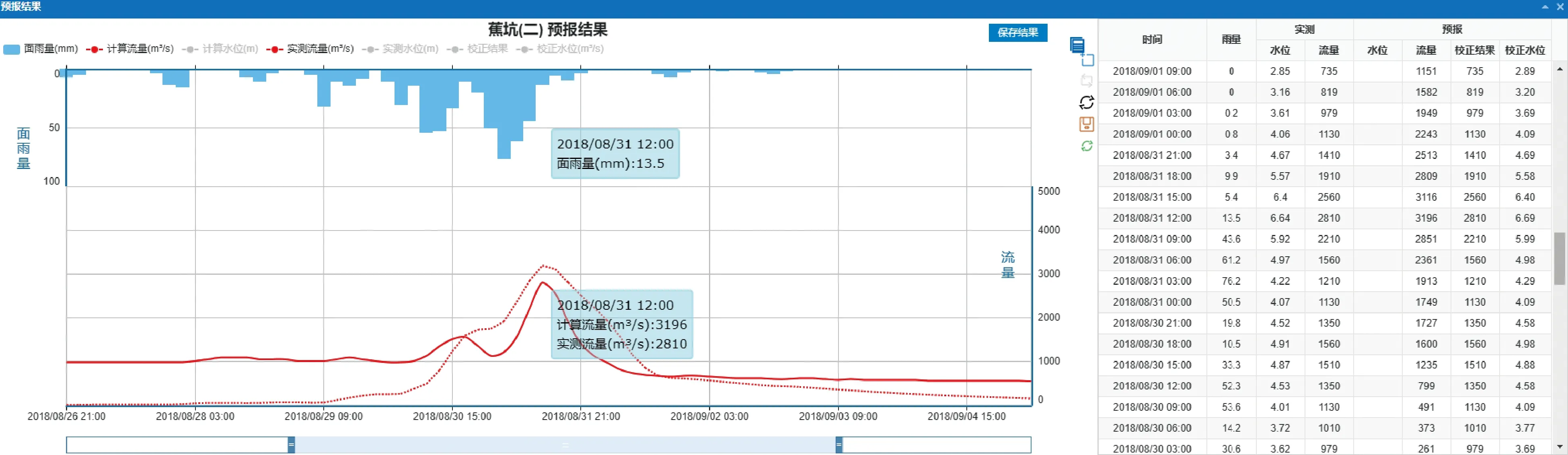

在近期的實際作業預報中,嘗試用此方案進行作業預報,選擇2018年1場洪水樣本對方案進行驗證。用該方案模擬20180830洪水,計算結果為8月31日12時出現洪峰流量3196m3/s,實測8月31日12時出現洪峰流量2810m3/s,預報峰現時間與實測時間一致,基本可以滿足作業預報使用。實時作業預報結果見圖6。

圖6 蕉坑(二)站20180830場次洪水預報結果

本次預報精度為乙等,經過分析有以下幾點原因:一是由于選取歷史資料時間跨度較大,流域內下墊面條件變化及河道斷面變化對水文過程都有較大的影響,城鎮化對流域下墊面的改變,使洪水特性較天然流域發生較大變化[5],因此通過一套模型參數來代表長時間多方面的流域特性,存在一定的不合理性。二是本站歷史洪水資料的洪峰流量大多相對較小,在相對誤差計算時對方案整體誤差評定影響較大。三是多年來站點上下游水庫、水閘的建設已破壞天然河道產匯流環境,部分歷史場次洪水資料受水利工程人為調控影響,出現了回水頂托[6]等情況,因此進一步降低了方案的確定性系數。在實際工作中,應當根據流域洪水特點建立不同預報方案,結合預報員長期經驗,針對洪水實時特點,交互調整不同方案及參數進行作業預報,才能更好地提高洪水預報效果。

4 結 語

本文以螺河蕉坑(二)水文站為例,研究了洪水預報方案編制中新安江模型的應用過程,并且在實際洪水作業預報中對本方案進行了進一步檢驗。洪水預報方案的建立其實是從眾多歷史資料中尋找預報流域的水文特性的工作,模型參數就是流域水文特性的概化,然后通過這些模型參數預報流域水文過程。但是,實際流域水文過程復雜多變,受諸多條件影響,傳統的由一組模型參數組成的預報方案很難準確地預報水文過程。諶潔等[7]指出近年水文學研究中均假定水循環的大氣過程、產流過程和匯流過程基本是漸變和緩變的,即服從水文一致性假定。但隨著全球氣候條件的不斷變化、人類活動疊加的影響,越來越多的研究成果表明,水文現象不確定性增加,一致性遭到破壞。建立在一致性假定基礎上的傳統徑流預報方法,預報精準度受到重大影響。

目前,在蕉坑(二)站實際工作中采用了多種預報方案,并結合歷史經驗和雨洪條件進行作業預報。基于本次分析及日常工作經驗,可以通過對歷史洪水的暴雨中心、降雨過程、上下游洪水特征等條件進行分類,來建立不同預報方案,組成預報方案集,在進行實時洪水預報中根據當前雨洪特點選用不同預報方案集,得到集合預報結果。并且可以將新場次洪水進行分類,不斷更新方案集,進而降低流域特性變化、洪水資料對方案預報精度的影響。集合洪水預報,可作為蕉坑(二)水文站洪水預報發展研究的方向之一。