從歷史研究到理論創造

——論馮契對后期墨家“三物”論說的創造性詮釋

晉榮東

馮契的哲學創獲主要反映在“智慧說三篇”之中,而他在中國哲學史研究領域所取得的成果則可稱作“哲學史兩種”。a“智慧說三篇”指《認識世界和認識自己》 《邏輯思維的辯證法》和《人的自由和真善美》,“哲學史兩種”指《中國古代哲學的邏輯發展》和《中國近代哲學的革命進程》。從總體上看,“馮契先生對當代中國哲學的貢獻,在于以中國哲學史研究為通達‘智慧說’的中介,體現出其哲學研究之‘思’與‘史’的高度融合,從而使得其哲學體系既體現出強烈的現實感,又具備鮮明的民族特色”。不過,“作為辯證法意義上的中介,它(馮契的中國哲學史研究——引者)不僅是時間或形式上的中間環節,而且與其關聯端之間存在著由此及彼、相互聯系與相互轉化的內在關系”a參見高瑞泉:《在歷史深處通達智慧之道——略論馮契的哲學史研究與“智慧說”創作》,載《華東師范大學學報》(哲學社會科學版)2017 年第6 期。。鑒于長時段的哲學史是由眾多的哲學家、派別、著作和論爭等構成的,“智慧說”哲學體系的獨創性也是通過一個個具體的理論創獲體現出來的,本文擬采取個案研究的進路,以馮契對后期墨家“三物”論說的創造性詮釋為例,具體說明他的中國哲學史研究與“智慧說”哲學創作之間“由此及彼、相互聯系與相互轉化的內在關系”。

一、關于后期墨家“三物”論說的主流解釋

1919 年,胡適在博士論文《先秦名學史》和北京大學中國哲學史課程講義的基礎上出版了《中國哲學史大綱(卷上)》,開創了通史形態的中國哲學史著述的第一個范例。按其后來的自述,“這本書的特別立場是要抓住每一位哲人或每一個學派的‘名學方法’(邏輯方法,即是知識思考的方法),認為這是哲學史的中心問題”b胡適:《〈中國古代哲學史〉臺北版自記》,載歐陽哲生編:《胡適文集》第六卷,北京:北京大學出版社1998 年版,第159—160 頁。1929 年,《中國哲學史大綱(卷上)》更名為《中國古代哲學史》,由商務印書館納入“萬有文庫”叢書第一集出版。。胡適認為,后期墨家的“《墨辯》乃是中國古代名學最重要的書”,而《小取》篇“有條理有格局”“最為完全可讀”c胡適:《中國哲學史大綱》,北京:商務印書館2011 年版,第152、154 頁。《墨辯》包括現存《墨子》一書的《經上》 《經下》 《經說上》 《經說下》 《大取》 《小取》六篇,其中《經》 《說》四篇通常又稱《墨經》。。他把《小取》篇分為九節,認為總論“辯”的第一節尤為重要:

夫辯者,將以明是非之分,審治亂之紀,明同異之處,察名實之理,處利害,決嫌疑。焉摹略萬物之然,論求群言之比。以名舉實,以辭抒意,以說出故。以類取,以類予。有諸己,不非諸人;無諸己,不求諸人。d參見胡適:《中國哲學史大綱》,第163 頁;亦見孫詒讓:《墨子間詁》,孫啟治點校,北京:中華書局2001年版,第415 頁。“焉”字,孫詒讓屬下句,其余諸本多屬上讀。

胡適立足《小取》篇的結構與內容從“辯”的界說、辯的用處及辯的根本方法、故、法、辯的七法等方面對后期墨家邏輯思想進行了說明,并重點考察了有關“類”“故”“法”的論述。不過,相較于對《小取》及《經》 《說》四篇的重視,他鮮有提及《大取》篇,尤其是其中關于“故”“理”“類”三物的論說:

夫辭,以故生,以理長,以類行者也。a原文無“夫辭”二字,“者也”倒為“也者”,今從孫詒讓補移。參見孫詒讓:《墨子間詁》下冊,第413 頁。三物必具,然后辭足以生。b據孫詒讓,“此下疑當接后‘以故生,以理長,以類行也者’句。”參見孫詒讓:《墨子間詁》下冊,第406—407 頁。孫說不確。張純一移此句接“以故生,以理長,以類行者也”之后,前后文義貫通,今從之。參見張純一:《墨子集解》,上海:世界書局1936 年版,第396 頁。又,原文無“辭”字,據譚戒甫補,參見譚戒甫:《墨辯發微》,北京:中華書局1987 年版,第449 頁。立辭而不明于其所生,妄也。c“妄”,原作“忘”,據孫詒讓引顧廣圻之說校改。參見孫詒讓:《墨子間詁》下冊,第413 頁。今人非道無所行,唯有強股肱,而不明于道,其困也,可立而待也。夫辭以類行者也,立辭而不明于其類,則必困矣。

當然,鮮有提及并不是未曾提及。事實上,胡適在解釋何為“以類取,以類予”時就曾對“三物”論說有所引用:“一切推論無論是歸納,是演繹,都把一個‘類’字做根本。所以《大取》篇說:‘夫辭以類行者也。立辭而不明于其類,則必困矣。’一切論證的謬誤,都只是一個‘立辭而不明于其類’。”d胡適:《中國哲學史大綱》,第165 頁。不難發現,他只是引用了“三物”論說中有關“類”的部分內容,并未將這一論說從整體上加以主題化,更遑論闡明其邏輯意義。

馮友蘭1934 年出版的兩卷本《中國哲學史》堪稱通史性中國哲學史著述的又一范例。在他看來,“中國哲學家多未竭全力以立言,故除一起即滅之所謂名家者外,亦少人有意識地將思想辯論之程序及方法之自身,提出研究。故……邏輯,在中國亦不發達”e馮友蘭:《中國哲學史(上)》,載《三松堂全集》第二卷,鄭州:河南人民出版社2001 年版,第251 頁。下引《三松堂全集》各卷不再一一注明出版社與出版時間。又,此書1931 年由神州國光社出版,1934 年由商務印書館與《中國哲學史(下)》同時出版,內容有修改。。具體到后期墨家,馮友蘭也是立足《小取》篇來說明其邏輯思想,其間對胡適的相關解釋多有采用。與胡適不同,在解釋完《小取》篇的相關文本后,他說《大取》篇有所謂“語經”,然后便全文引用了“三物”論說。馮友蘭似乎認為“三物”論說就是“語經”,但對其理論內涵則并未給予具體說明,僅說“此與《小取篇》所說大意相同,惜其詳不可知矣”f參見馮友蘭:《中國哲學史(上)》,載《三松堂全集》第二卷,第487—488 頁。。

在1982 年出版的《中國哲學史新編》第二冊中,馮友蘭明確把“三物”論說與“語經”等同起來,認為這一論說揭示了“辯論所必須遵守的規律”,“只有幾十個字,可是把墨經所已達到的邏輯學上的成就,簡要而精確地總結起來”g馮友蘭:《中國哲學史新編(第二冊)》,載《三松堂全集》第八卷,第491、492 頁。此書最初于1982 年由人民出版社出版。。關于這個規律,他進一步指出:

在一個演繹的推論中,“理”就是大前提,“故”就是小前提,“辭”就是由大前提、小前提推出來的結論……結論是直接依靠小前提,所以“辭”是“以故生”。再加上大前提,結論的可靠性就增長了,所以是“以理長”。再加上附加的舉例,更有說服力,這就是“以類行”。a馮友蘭:《中國哲學史新編(第二冊)》,載《三松堂全集》第八卷,第491—492 頁。

這里,馮友蘭似乎把辯論所必須遵守的規律具體化為辯論所使用的演繹推理應當遵循的程序或形式,一個重要的證據就是他援引印度因明“宗—因—喻”的三支論式來說明“三物”論說揭示了“辭—故/理—類”的推理程序或形式。

在胡適、馮友蘭范例性的中國哲學通史著述之外,1979 年出版的由任繼愈主編的四卷本《中國哲學史》也是一部影響甚廣、特點鮮明的中國哲學史教材。b該書前三卷首版于1963 年,1979 年出版全四卷時對前三卷進行了改寫和增補。此后,又不斷再版,并在2003 年出版了修訂版。為行文方便,下文將此書作者徑自省作“任繼愈”。任繼愈基本上也是立足《小取》篇來說明后期墨家邏輯思想,并在考察有關“辭”(判斷)的論述時提到了“三物”論說:“要達到判斷正確,必須遵守邏輯思維規律。它說:‘夫辭以故生,以理長,以類行。’(《大取》)……這些都是形成判斷的不可缺少的因素。”c任繼愈主編:《中國哲學史(修訂版)》第一卷,北京:人民出版社2003 年版,第210 頁。同樣是認為“三物”論說揭示了思維必須遵守的規律,馮友蘭將其理解為辯論所使用的演繹推理必須遵守的程序或形式,而任繼愈則將其歸結為形成正確判斷所不可缺少的因素。

1983 年,由任繼愈主編的《中國哲學發展史(先秦)》出版。該書堅持《小取》篇是“墨經邏輯學的總論”的看法,但對“三物”論說的解釋則有所調整,“故”“理”“類”三物不再被認為是形成正確判斷所不可缺少的因素,而是推理過程必須具有的三個基本范疇。d任繼愈主編:《中國哲學發展史(先秦)》,北京:人民出版社1983 年版,第555 頁。更具體地說,這一論說揭示了推理所必須滿足的兩項基本要求和必須具備的四個基本環節:

后期墨家的邏輯學并沒有形式上固定化的推理論式,但仍然有關于推理的基本論式,它由“辭”“故”“理”“類”四個環節組成,這就是:首先立辭,接著提出論據,然后用統一標準加以衡量,最后連類相推證明結論。這四個環節體現推理的兩項基本要求:事實和理論上的根據要充分,類的異同處理要得當。e任繼愈主編:《中國哲學發展史(先秦)》,第563 頁。

此外,一些中國邏輯史領域的研究也對“三物”論說多有關注,并形成了兩種主要的理解:其一,“三物”論說是對推理形式的刻畫。例如,張純一、章士釗、汪奠基、溫公頤、孫中原、周云之等就對比亞里士多德的三段論式、印度因明的三支論式來說明所謂“三物論式”a參見張純一:《墨子集解》,第396—397 頁;章士釗:《邏輯指要》,北京:生活·讀書·新知三聯書店1961 年版,第92、276 頁;汪奠基:《中國邏輯思想史》,上海:上海人民出版社1979 年版,第112 頁;溫公頤:《先秦邏輯史》,上海:上海人民出版社1983 年版,第115—117 頁;孫中原:《印度邏輯與中國、希臘邏輯的比較研究》,載《南亞研究》,1984 年第4 期;周云之、劉培育:《先秦邏輯史》,北京:中國社會科學出版社1984 年版,第154—156 頁;周云之:《后期墨家已經提出了相當于三段論的推理形式——論“故”“理”“類”與“三物論式”》,載《哲學研究》,1989 年第4 期。,或強調三者之同,或突出三者之異。其二,“三物”論說是對邏輯規律、原則的揭示。例如,詹劍峰、沈有鼎、崔清田、孫中原、劉培育等就主張這一論說揭示了在形成判斷或進行推理時必須遵守的邏輯規律、原則。b參見詹劍峰:《墨家的形式邏輯》,漢口:湖北人民出版社1956 年版,第76 頁;沈有鼎:《墨經的邏輯學》,北京:中國社會科學出版社1980 年版,第41—42 頁;崔清田:《墨家邏輯與亞里士多德邏輯比較研究》,北京:人民出版社2004 年版,第105—106 頁;孫中原:《中國邏輯史(先秦)》,北京:中國人民出版社1987 年版,第244 頁;劉培育:《中國名辯學》,載張家龍主編:《邏輯學思想史》,長沙:湖南教育出版社2002 年版,第125—128 頁。

要言之,中國哲學史、中國邏輯史研究領域的主流做法是立足《小取》篇的結構與內容來詮釋《墨辯》的相關文本以重構后期墨家邏輯思想,他們多把“三物”論說的適用范圍限制在判斷、推理等邏輯思維的特定形式上,將這一論說的本質勘定為對推理形式的刻畫或對邏輯規律、原則的揭示。

二、馮契對“三物”論說的創造性詮釋

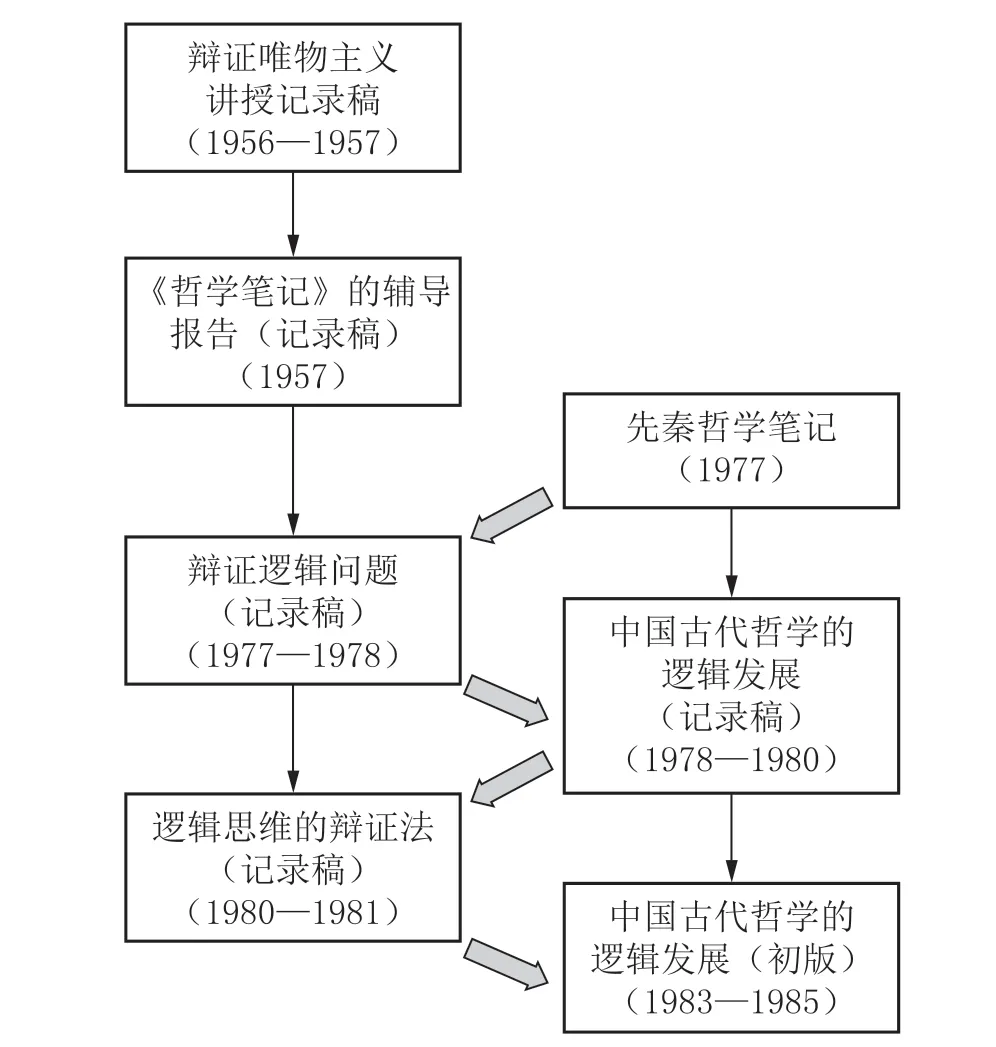

歷史地看,馮契很可能早在20 世紀50 年代就對后期墨家的邏輯思想進行了研究。令人遺憾的是,他勾畫的《中國古代哲學的邏輯發展》(后文或簡作《邏輯發展》)一書的輪廓、書稿、寫作準備材料等在“十年浩劫”中被抄,至今下落不明。c參見馮契:《中國古代哲學的邏輯發展(下)》,《馮契文集(增訂版)》第六卷,上海:華東師范大學出版社2016 年版,第375 頁。下引《馮契文集(增訂版)》各卷,不再一一注明出版社與出版時間。現存最早的相關研究是寫于1977 年的《先秦哲學筆記》中有關墨辯的5 頁筆記。d《先秦哲學筆記》寫于一本硬面抄上。該硬面抄共寫有70 頁筆記,分為“先秦哲學筆記”和“中國古代哲學(秦漢至清代)筆記”兩部分,其中先秦部分明確標有時間“1977 年”,包括關于子產、史墨、墨子、《老子》、《管子》和《商君書》、墨辯、荀子、韓非的筆記八則,共29 頁。在他看來:

墨辯繼承和發展了墨子的邏輯思想,明確地提出:“夫辭,以故生,以理長,以類行者也。”(《大取》)這就是所謂“三物必具”,即正確地進行邏輯思維和辯說的必要條件。a參見馮契:《先秦哲學筆記》,手稿,1977 年,第20 頁。

所謂“以故生”,是指立論要有根據;“以理長”,是指論證和辯駁要遵守邏輯規律和邏輯規則來展開;“以類行”,是指按“以類取,以類予”的原則或事物的種屬包含關系來進行推理。粗略地看,馮契對“三物”論說文本的理解同主流解釋似無明顯區別,不過就其適用范圍與本質勘定而言,區別的端倪已經顯現:不同于主流解釋多把“三物”論說限定在判斷、推理等邏輯思維的特定形式,馮契通過“邏輯思維和辯說”這一表述似在表明這一論說的適用范圍更廣,關乎整個邏輯思維;不同于主流解釋把“三物”論說的本質勘定為對推理形式的刻畫或對邏輯規律、原則的揭示,馮契認為這一論說提出了“正確地進行邏輯思維和辯說的必要條件”。

《先秦哲學筆記》實際上是馮契1978—1980 年為研究生講授“中國古代哲學的邏輯發展”所寫的準備材料。b現存《中國古代哲學的邏輯發展(記錄稿)》上下兩冊封面均印有“1978—79”。不過據《致董易》(1980年1 月2 日):“我一年半來每兩周講一次‘中國古代哲學的邏輯發展’,最近可以結束”,可知馮契實際講授的時間當始于1978 年秋季學期,結束于1980 年初。參見馮契:《哲學講演錄·哲學通信》,載《馮契文集(增訂版)》第十卷,第279 頁。從講課記錄稿看,在說明后期墨家的邏輯思想時,馮契指出:

人們采用概念、判斷、推理這些思維形式時,總是要運用類、故、理這樣一些邏輯范疇。《大取》篇講到:“三物必具,夫辭以故生,以理長,以類行。”講了正確思維的三個必要條件。c馮契:《中國古代哲學的邏輯發展(記錄稿)》上冊,上海:上海社會科學院哲學研究所、上海師大中國哲學研究室1978—79 年版,第80 頁。

這些文字與《先秦哲學筆記》中的提法基本一致,但若仔細辨析,至少有以下三點值得注意:第一,就“三物”論說的適用范圍說,馮契在此更為明確地強調它普遍適用于概念、判斷、推理等邏輯思維的形式。第二,就如何理解“三物”論說所揭示的“正確思維的必要條件”看,馮契在此似乎有意把這些必要條件與思維必須運用的“類”“故”“理”等邏輯范疇關聯起來。第三,就“三物”論說提出的邏輯范疇說,馮契在此不再拘泥于這一論說本身所表述的“故—理—類”的順序,轉而開始按照“類—故—理”的次序來講邏輯范疇。

前文業已指出,學術界的主流做法是立足《小取》篇來說明后期墨家邏輯思想,雖然馮契也全文引用并解釋了《小取》篇總論“辯”的第一節,但鑒于“三物”論說關乎整個邏輯思維,他在講課中開始嘗試從“類”“故”“理”三個方面來詮釋《墨辯》相關文本以說明后期墨家邏輯思想。a參見馮契:《中國古代哲學的邏輯發展(記錄稿)》上冊,第80—84 頁。正是在這一點上,他對“三物”論說的詮釋再一次顯示出不同于主流解釋的獨特個性。

1980 年1 月2 日,馮契在給友人的信中寫道,他回顧了自己對“中國古代哲學的邏輯發展”的研究,“感到還是比較粗糙”,還有一些重要問題未能提出自己的看法。b參見馮契1980 年1 月2 日致鄧艾民、董易的信,載《馮契文集(增訂版)》第十卷,第235、280 頁。1982 年3 月,他開始修改《邏輯發展》的記錄稿。c據《致鄧艾民》(1982 年3 月28 日):“這個月我已動手修改稿子,孔、墨、老、管等已基本修改好了。”參見《馮契文集(增訂版)》第十卷,第249 頁。他把“三物”論說的本質從“講了正確思維的三個必要條件”修改為“明確地提出了‘類’‘故’‘理’三個范疇是邏輯思維所必具的學說”,并認為在中國哲學史上,雖然“類”“故”“理”是墨子在不同地方提出的,“只是到后期墨家,才第一次把‘類’‘故’‘理’聯系起來,明確地將它們作為邏輯思維形式的基本范疇來闡述,從而建立起形式邏輯的科學體系”。基于此,他進一步確立了以“類”“故”“理”的范疇架構來把握后期墨家邏輯思想的研究方法。相較于記錄稿,1983 年正式出版的《中國古代哲學的邏輯發展(上)》用更為清晰的語言寫道:“下面我們分別就‘類’‘故’‘理’三個方面來說明《墨經》的邏輯思想。”d參見馮契:《中國古代哲學的邏輯發展(上)》,載《馮契文集(增訂版)》第四卷,第215—216 頁。有時馮契也把“三物”論說稱作“形式邏輯基本原理”(第333 頁)。

按馮契之見,后期墨家首先在“類”范疇下對同和異、個別和一般、部分和整體、質和量等進行了多方面的考察。他們不僅對同異的多種表現進行了分析,而且著重考察了“類同”與“不類”、“體同”與“不體”;按類屬關系將名(概念)分為達名、類名和私名三種,并根據種屬包含關系批判了公孫龍的“白馬非馬”論點;提出了“異類不比”的原則,意識到邏輯思維不能違背質決定量的原則,只有同類事物才有共同的度量標準;賦予“類”以“法”(標準、法式)的含義,“效”之為論證方式就是科學研究中普遍運用的建立公式、模型進行推導的演繹法,而所效之“法”則反映了所考察的類的本質。在后期墨家所考察的或、假、效、辟、侔、援、推等論辯方式中,如果說“效”揭示了演繹推理的本質,那么“推”所代表的歸謬式類比,雖然是從個別到個別,其實也是以“類”為中介,“以類取”而又“以類予”,體現了歸納與演繹的統一。

其次,在對“故”范疇的考察中,后期墨家把根據或條件區分為“小故”(必要而不充足的條件)和“大故”(充足而必要的條件),而“以說出故”就是說推理要提出“故”來作為立論的根據。

再次,針對“理”范疇,后期墨家不僅探討了許多推理形式,而且接觸到了邏輯思維的基本規律。“彼彼止于彼,此此止于此”所強調的名實對應關系正是同一律的基礎和實質,與堅持同一律相聯系,后期墨家反對“兩可”之說,包含著排中律的思想;而兩個具有矛盾關系的命題不能“俱當”,又包含著矛盾律的思想。

雖然后期墨家主要還是從形式邏輯的角度來考察“類”“故”“理”這些基本的邏輯范疇,但馮契認為,某些論述其實已突破了形式邏輯的界限,如用“異”來定義“同”,提出“同異交得”的思想,已經揭示出即便是在最普通的邏輯思維中也包含有辯證法的因素。a詳見馮契:《中國古代哲學的邏輯發展(上)》,載《馮契文集(增訂版)》第四卷,第216—224 頁。

總起來看,相較于立足《小取》篇的結構與內容來說明后期墨家邏輯思想這一主流做法,馮契創造性地把《大取》篇的“三物”論說所提出的“類”“故”“理”的范疇架構作為詮釋與重構的基礎;相較于主流解釋多把“三物”論說的適用范圍限制在判斷、推理等邏輯思維的特定形式,馮契認為這一論說關乎整個邏輯思維,普遍適用于概念、判斷、推理等邏輯思維的形式;相較于主流解釋把“三物”論說的本質勘定為對推理形式的刻畫或對邏輯規律、原則的揭示,馮契強調這一論說提出了“類”“故”“理”三個范疇是邏輯思維所必具的學說;相較于主流解釋基本依據“三物”論說本身所表述的“故—理—類”的順序來進行文本詮釋,馮契則是按照“類—故—理”的次序來講邏輯范疇和后期墨家邏輯思想。

三、創造性詮釋何以可能?

馮契之所以能對“三物”論說作出不同于主流解釋的創造性詮釋,在很大程度上跟他把自覺的哲學創作意識注入哲學史研究有關。當然,這絕不是說胡適、馮友蘭、任繼愈等人的哲學史著述就完全沒有滲透他們各自的文化觀念和哲學成見。以胡適為例,有見于自唐代以來缺乏恰當的邏輯方法已嚴重妨礙中國哲學與科學的發展,著眼于“再造文明”,他提出“非儒學派的復興是絕對需要的,因為正是在這些學派中我們可望找到移植西方哲學和科學的最佳成果的合適土壤。關于方法論的問題,尤其如此”a參見胡適:《先秦名學史》,《先秦名學史》翻譯組譯,上海:學林出版社1983 年版,第7—9 頁。譯文有所 修 改,見Hu Shih:The Development of the Logical Method in Ancient China,Shanghai:The Oriental Book Company,1922,pp.6—8。。基于此,他把名學方法(邏輯方法)視為哲學史的中心問題,對包括后期墨家在內的非儒學派的邏輯思想給予了極大關注。此外,他強調在校勘、訓詁哲學史料的基礎上還必須貫通,而“我們若想貫通整理中國哲學史的史料,不可不借用別系的哲學,作一種解釋演述的工具”,這樣才能互相印證、相互發明。b胡適:《中國哲學史大綱》,第21—22 頁。

一般而言,哲學史研究總是需要以某種理論思考或者說元哲學的自覺為前提,但在不同的哲學史著述中,元哲學自覺的表現形態與強烈程度不盡相同。胡適的哲學史研究深受其實用主義—實證主義的哲學觀念的影響,他基于歷史主義的態度也期待在中西文化的匯合中創造一種新的中國哲學,但囿于把哲學史的目的規定為明變、求因和評判,他的《中國哲學史大綱(卷上)》并未被賦予為創作新的中國哲學作準備的功能。而馮友蘭在哲學史研究中雖盡可能懸置其“正統”派的個人主見,對傳統哲學思想作客觀化的系統論述,但他明確把“照著講”的兩卷本《中國哲學史》視為哲學創作的準備,而其《貞元六書》所代表的“新理學”則是對宋明道學的一種“接著講”。

需要注意的是,長時段的哲學史研究與元哲學自覺之間的關系未必能處處妥帖地反映在對哲學史個案的研究之中。就對后期墨家邏輯思想的研究來說,主流的研究成果更多地只是在提供關于后期墨家邏輯思想的歷史知識,而不是旨在提出新的邏輯理論。另一方面,近代以來的《墨辯》研究主要展開于“名辯邏輯化”的范式之下,即運用西學東漸而來的傳統邏輯(以及邏輯的其他分支)的術語、理論和方法,來梳理名辯的主要內容,勘定其理論本質,評判其歷史地位。c參見晉榮東:《中國近現代名辯學研究》,上海:上海古籍出版社2015 年版,第20 頁。鑒于《小取》篇的結構在《墨辯》六篇中相對完整,內容上能整合統攝其余五篇,其中論及的“名”“辭”“說”又讓人很容易地聯想到邏輯學所說的“概念”“判斷”“推理”,于是研究者們紛紛以《小取》篇為基礎,把傳統邏輯作為“解釋演述的工具”來貫通《墨辯》的相關文本以說明后期墨家邏輯思想。在這一范式下,“三物”論說或依附于對“辭”(判斷)的說明,或依附于對“說”(推理)的解釋,自然難以成為詮釋和重構后期墨家邏輯思想的基礎。

作為中國哲學史著述的第三個范例,“馮契所做的不是作為普通教材而作的哲學史,而是作為哲學創造的準備和哲學理論的長時段歷史論證而著述的哲學史。”a參見高瑞泉:《在歷史深處通達智慧之道——略論馮契的哲學史研究與“智慧說”創作》,載《華東師范大學學報》(哲學社會科學版)2017 年第6 期。這就是說,他的哲學史研究始終展開于自覺的哲學創作意識的指引之下。正是基于這種強烈的元哲學自覺,馮契以他所理解的馬克思的實踐唯物主義的辯證法,研究了自先秦直至近代的整個中國哲學史,創造了“智慧說”的哲學體系。具體到對后期墨家邏輯思想的研究,馮契之所以能對“三物”論說作出不同于主流解釋的創造性詮釋,可以說直接受益于他在辯證邏輯研究中對邏輯范疇問題的長期思考。

在1985 年4 月4 日的一次談話中,馮契曾說:“從50 年代以來,我是圍繞認識論搞研究的。一是邏輯和方法論,一是人的自由和真善美。”b馮契:《關于馬克思主義哲學教科書體系和內容的一些設想》,載《馮契文集(增訂版)》第十卷,第220 頁。而邏輯范疇正是邏輯和方法論領域的一個重要論題。從幸存下來的“文革”前講課記錄看,馮契在1956—57 年的《辯證唯物主義講授記錄稿》(后文或簡作《辯唯記錄稿》)中已考察了七組范疇,即:(1)單一、特殊和一般,(2)現象和本質,(3)規律、因果關系和相互作用,(4)根據和條件,(5)內容和形式,(6)現實和可能性,(7)必然性和偶然性,并對這些范疇之間的辯證聯系進行了初步說明,但他并未討論為什么是這七組范疇以及為什么按這樣的次序來講范疇等問題。c參見馮契:《辯證唯物主義講授記錄稿(鉛印本)》,上海:華東師范大學馬列主義業余大學辦公室1956—57 年,第94—125 頁。據講授記錄稿,在講完范疇后,曾有學員提問:“斯大林講辯證法的四個特征,恩格斯講三個基本規律,而我們這里又講了七組范疇,這中間的關系如何?為什么我們要按照這樣一個次序來講?”馮契回答了第一個問題,但未回答第二個問題(第127—128 頁)。關于這本講授記錄稿,可參見晉榮東:《馮契未刊〈辯證唯物主義講授記錄稿〉的考辨與解讀》,載《華東師范大學學報》(哲學社會科學版)2019 年第3 期。

稍后不久,馮契又在1957 年12 月的《〈哲學筆記〉的輔導報告》(后文或簡稱《哲筆輔導》)中用了一講來專論“邏輯范疇的體系問題”。在他看來,范疇體系主要包含三組范疇,第一組范疇“從單一和一般的考察開始,從現象深入到本質的研究,這是與認識發展的第一個規律相適應的。其次,從對事物本質矛盾的揭露來把握事物的內在必然的聯系,因此第二組范疇就是如何通過關于因果關系的揭露達到對必然性的認識。這與認識發展的第二個規律相應。第三組的范疇是從必然向自由的飛躍,這與認識發展的第三個規律相應”d馮契:《〈哲學筆記〉的輔導報告(記錄稿)》,上海:華東師范大學哲學教研室1957 年,第21 頁。關于認識發展的三個規律,詳見《辯唯記錄稿》第四部分“認識過程的辯證法”,或前引晉榮東《馮契未刊〈辯證唯物主義講授記錄稿〉的考辨與解讀》一文。。馮契從認識發展規律的角度提出的范疇體系基本線索,在一定程度上回答了《辯唯記錄稿》未能很好解決的范疇次序安排的問題,不過在這次輔導中,他尚未找到合適的名稱來稱呼這三組范疇,也沒有具體說明這三組范疇究竟包含哪些范疇。a在講完范疇體系的線索后,馮契結合《哲學筆記》講了肯定與否定(有與無)、整體與部分(一與多)、目的與手段、動機與效果四對范疇,但并未說明這四對范疇與范疇體系應該包括的三組范疇之間的關系。參見馮契:《〈哲學筆記〉的輔導報告(記錄稿)》,第22—44 頁。

“文革”結束后,馮契從1977 年10 月開始再一次為哲學教師講《哲學筆記》,講課內容被記錄整理為《辯證邏輯問題——關于列寧〈哲學筆記〉的輔導報告》(后文或簡作《辯邏問題》)。在專論“邏輯范疇”的第五講,很可能就是受到《先秦哲學筆記》中有關墨辯、荀子的筆記的影響,他開始把恩格斯所說的同一和差異、原因和結果、必然和偶然三對主要邏輯范疇與“類”“故”“理”對應起來。b馮契:《辯證邏輯問題——關于列寧〈哲學筆記〉的輔導報告(記錄稿)》,上海:上海師大哲學教研室1977—78 年版,第63 頁。在此基礎上,他堅持邏輯范疇體系的展開與認識深化擴展進程的一致,按照知其然(察類)、知其所以然(明故)、知其必然與當然(達理)的認識深化擴展進程,初步考察了關于“類”(一般)、關于“故”(根據)和關于“理”(規律)的三組范疇。馮契這一時期的研究已呈現出“史”與“思”有機融合、哲學史研究與哲學理論創造相互生成的特點。他不僅用“三物”論說系統提出的“類”“故”“理”來稱呼反映認識深化擴展進程的三組范疇,而且開始聯系中國哲學史的材料來具體說明這三組范疇及其辯證推移。

就對“三物”論說本身的詮釋而言,馮契在《先秦哲學筆記》中已提出這一論說關乎整個邏輯思維,揭示了正確進行邏輯思維和辯說的必要條件。受益于對邏輯范疇問題的長期思考,尤其是發現了恩格斯所說的三對主要邏輯范疇與“類”“故”“理”之間的對應關系,他在《辯邏問題》中對“三物”論說形成了一些新的認識,例如,強調“類”“故”“理”三物的邏輯范疇本性,提出“類”“故”“理”指的是三組邏輯范疇,認為“類—故—理”的范疇順序體現了認識深化擴展的進程,等等。

如果說這些新認識在《辯邏問題》中還依附于對邏輯范疇問題的思考,那么在《邏輯發展(記錄稿)》中,這些新認識作為元哲學自覺的產物,直接促成了馮契對“三物”論說的獨特詮釋。

首先,由于強調“類”“故”“理”三物的邏輯范疇本性,而邏輯范疇是邏輯思維的基本環節,馮契沒有像主流解釋那樣把“三物”論說的適用范圍限制在邏輯思維的特定形式,而是認為它普遍適用于概念、判斷、推理等邏輯思維的多種形式。

其次,基于相同的理由,馮契開始把“以故生”“以理長”“以類行”這些正確思維的必要條件之所以成立的根據與思維必須運用“故”“理”“類”這些邏輯范疇關聯起來。

最后,由于“類”“故”“理”對應于恩格斯所說的同一和差異、原因和結果、必然和偶然三對范疇,而這三對范疇的辯證推移體現了知其然(察類)、知其所以然(明故)、知其必然與當然(達理)的認識深化擴展進程,馮契不再拘泥于“三物”論說本身所表述的“故—理—類”的順序,轉而按照“類—故—理”的次序來講邏輯范疇和后期墨家的邏輯思想。

在講完《邏輯發展》后,馮契從1980 年9 月到1981 年6 月又給研究生和青年教師講《邏輯思維的辯證法》,其中講課記錄稿的第八章專論“邏輯范疇”。a馮契曾設想作為“智慧說三篇”之一的《邏輯思維的辯證法》,其主旨是講“化理論為方法”,說明認識的辯證法如何通過邏輯思維的范疇,轉化為方法論的一般原理。但是,現收入《馮契文集》的該書實際上是他在1980—81 年的講課記錄稿,不僅論述了上述主旨,還較詳細地論述了基于實踐的認識過程的辯證法,并把后者貫徹于價值領域,考察了理想與現實、人格等問題,即論述了部分“化理論為德性”的問題。馮契生前曾重新審讀了講課記錄稿,擬就了修改計劃,但該計劃因他的遽然去世而未能實現。參見馮契:《邏輯思維的辯證法》,載《馮契文集(增訂版)》第二卷,第383—384 頁。在范疇本質的問題上,他堅持其一貫看法,強調“范疇是客觀存在的一般形式的反映,是認識過程的一些階段,又是邏輯思維的一些基本環節”b馮契:《邏輯思維的辯證法》,載《馮契文集(增訂版)》第二卷,第242 頁。,主張從客觀辯證法、認識論或邏輯的不同側面去研究范疇,但反對把范疇割裂為本體論、認識論和邏輯學三個部分。從邏輯側面看,邏輯范疇是從概念、判斷、推理等思維形式中概括出來的,是認識史的總結和現實矛盾的反映,是流動的、靈活的、在對立中統一的;邏輯范疇的推移體現了正確思維的結構和運動法則,科學方法的正確使用總是蘊涵著邏輯范疇的運用。

相較于《辯邏問題》,馮契此時對邏輯范疇所涉諸論題的思考已臻成熟,為修改《邏輯發展》記錄稿的相關內容提供了可能,并最終成就了對“三物”論說的創造性詮釋。馮契對“三物”論說文本的理解與主流解釋并無二致,即立論要有根據、理由(故),論證和辯駁要遵守邏輯規律和規則(理),推理要根據事物的種屬包含關系(類)來進行。不過,他未止步于此,而是進一步追問了這些要求(正確思維的必要條件)之所以成立的根據,并將其歸結為人們在邏輯思維時必須運用“類”“故”“理”這些邏輯范疇。由此出發,他不再滿足于把“三物”論說的本質表述為“講了正確思維的三個必要條件”,而是將其勘定為“明確地提出了‘類’‘故’‘理’三個范疇是邏輯思維所必具的學說”。另一方面,馮契認為后期墨家明確把“類”“故”“理”作為邏輯思維形式的基本范疇加以系統考察,建立了形式邏輯的科學體系,因此相異于立足《小取》篇的結構與內容來說明后期墨家邏輯思想的主流做法,他堅持邏輯范疇體系與認識深化過程的統一,在按照“類—故—理”的次序來講邏輯范疇的基礎上,創造性地以“類”“故”“理”的范疇架構來詮釋和重構后期墨家邏輯思想。

四、從“三物”論說的詮釋到邏輯范疇體系的建構

馮契對邏輯范疇問題的思考最終成就了他對后期墨家“三物”論說作出了不同于主流解釋的創造性詮釋,而對“三物”論說的創造性詮釋又進一步為他建構邏輯范疇體系提供了一個極具民族特色的基本架構,由此具體而生動地體現了他的哲學史研究與哲學理論創作之間那種“由此及彼、相互聯系與相互轉化的內在關系”。下文主要根據《邏輯思維的辯證法》的相關論述略作說明。

馮契后期墨家“三物”論說詮釋與邏輯范疇研究相互影響示意圖

是否需要給邏輯范疇安排一個體系?如果需要,又如何建構這個體系?這些都是馮契自20 世紀50 年代以來就一直在思考的重要問題。關于體系的必要性,誠如恩格斯所說,“體系”是暫時性的東西a參見恩格斯:《路德維希·費爾巴哈和德國古典哲學的終結》,載《馬克思恩格斯選集》第四卷,北京:人民出版社2012年版,第225頁;馮契:《邏輯思維的辯證法》,載《馮契文集(增訂版)》第二卷,第248頁。,一切體系或遲或早都會被克服(保留其合理環節),被超過(達到更高層次),但馮契認為,既然邏輯思維能把握具體真理,哲學和科學的理論能夠客觀全面地把握一定層次上的實在,那么這樣的理論就一定是體系化的,相應地,邏輯范疇也必須體系化,否則就難以把握具體。

至于如何建構邏輯范疇體系,馮契將其分解為兩個子問題來加以考察:首先,范疇體系從哪里開始?他堅持邏輯范疇體系與認識的辯證運動的統一,認識從哪里開始,邏輯就應該從那里開始。由于知識開始于對當前的呈現(“這個”)有所知覺和作出判斷,形形色色的呈現總是依附于客觀實在,而呈現既是實有的又是非實有的,因此作為認識從現象深入到本質的基本環節,邏輯范疇體系應該從客觀實在出發,把實在理解為現象與本質的統一。b更詳細的論證,參見馮契:《邏輯思維的辯證法》,載《馮契文集(增訂版)》第二卷,第248—250 頁。

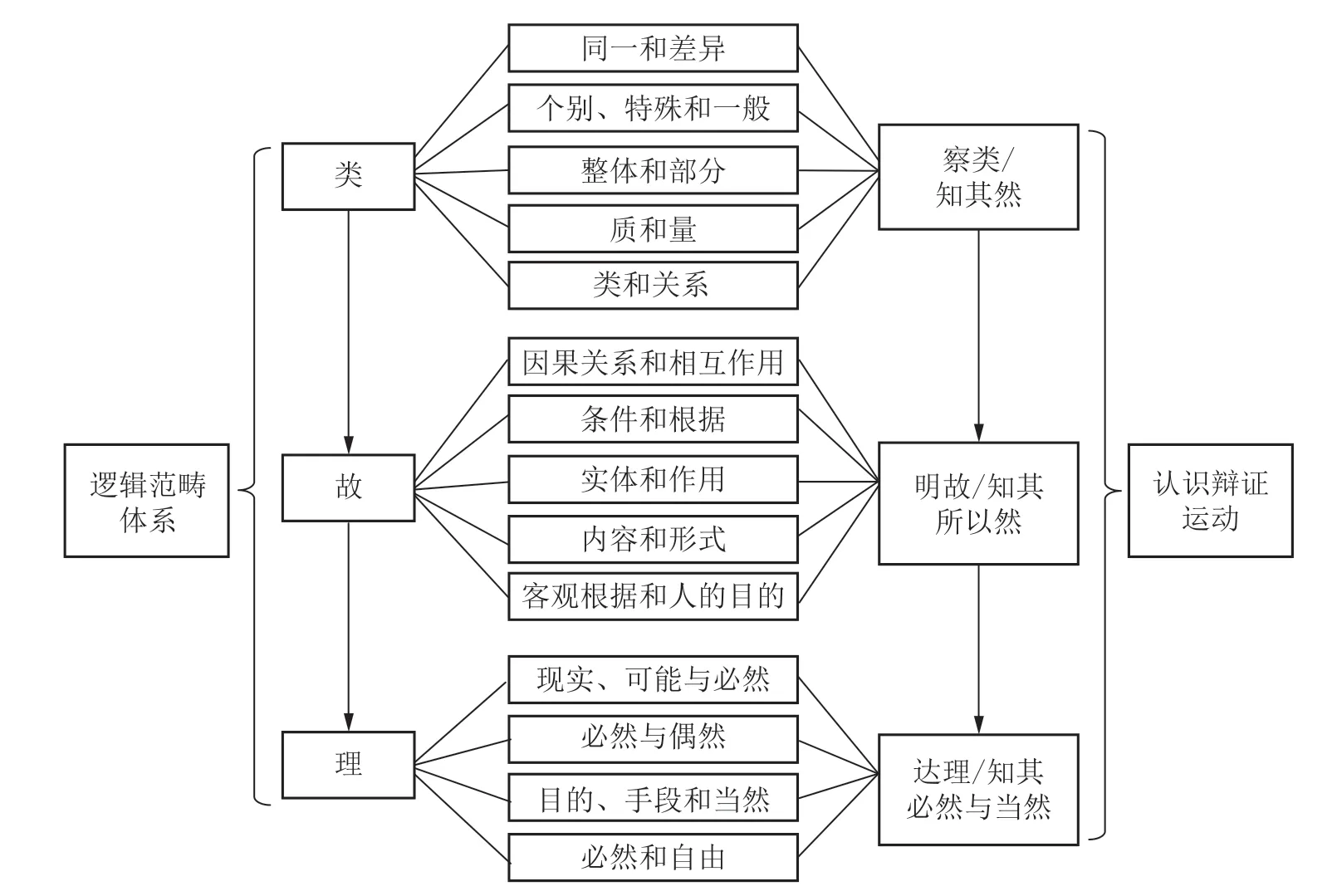

其次,范疇體系如何展開?馮契對此的探索實際上也展開為兩個方面:一是主要的邏輯范疇有哪些?二是這些范疇如何聯系、推移?關于第一個方面,馮契在“文革”前的探索集中于對西方哲學史上康德、黑格爾以及恩格斯、列寧的相關論述進行批判總結。在他看來,康德從判斷分類中概括出關于量、質、關系和模態的四組范疇,除去關于質的范疇,剩下三組其實就是關于個別與一般、因果聯系、必然與偶然的范疇。c參見康德:《純粹理性批判》,鄧曉芒譯、楊祖陶校,北京:人民出版社2004 年版,第71—72 頁。馮契把關于質的范疇所涉及的肯定與否定,解釋為判斷的肯定與否定的矛盾運動,參見《邏輯思維的辯證法》,載《馮契文集(增訂版)》第二卷,第253—254 頁。黑格爾在《邏輯學》中討論“存在論”“本質論”和“概念論”三組范疇d參見黑格爾:《邏輯學》上、下,楊一之譯,北京:商務印書館1982 年版;馮契:《邏輯思維的辯證法》,載《馮契文集(增訂版)》第二卷,第245—246 頁。,恩格斯從黑格爾“概念論”的判斷分類中概括出個別、特殊、普遍等一組范疇,又把“本質論”中的范疇概括為同一和差異、原因和結果、必然和偶然這三個主要的對立。e參見恩格斯:《自然辯證法》,載《馬克思恩格斯選集》第三卷,北京:人民出版社2012 年版,第925—928、913 頁;馮契:《邏輯思維的辯證法》,載《馮契文集(增訂版)》第二卷,第252 頁。“文革”結束后,馮契的邏輯范疇研究與中國哲學史研究日趨合流。正是受益于對邏輯范疇問題的長期研究,他在詮釋“三物”論說時才能把“類”“故”“理”解釋為邏輯范疇,并創造性地立足“類”“故”“理”的范疇架構來把握后期墨家邏輯思想;而對“三物”論說的創造性詮釋又使他在邏輯范疇研究中能充分利用中國哲學史的材料,明確提出中國古代哲學認為主要的邏輯范疇就是“類”“故”“理”三組,康德、黑格爾、恩格斯所說的三組范疇均對應于并可歸結為這三者:

中國古代哲學家認為主要的邏輯范疇是三組或三個,就是“類”“故”“理”。《墨經·大取》提出:“夫辭以故生,以理長,以類行。”……恩格斯所講的個別和一般、同一和差異實際上是關于“類”的范疇,原因和結果是關于“故”的范疇,必然和偶然是關于“理”的范疇。a參見馮契:《邏輯思維的辯證法》,載《馮契文集(增訂版)》第二卷,第253—254 頁。

上述結論既是對有關后期墨家“三物”論說創造性詮釋的進一步發展,也是對中西哲學史上有關主要邏輯范疇的相關論述的批判總結,充分體現了其哲學史研究與哲學理論創作的高度融合與相互生成。對于這一極具原創性的觀點,馮契明確表達了其在理論上的充分自信:“范疇的體系,我按照中國哲學的歷史總結,按照‘類’‘故’‘理’三者來講。‘類’‘故’‘理’這范疇的分類是中西哲學的共同結論。”b馮契:《關于馬克思主義哲學教科書體系和內容的一些設想》,載《馮契文集(增訂版)》第十卷,第225 頁。

關于第二個方面,即這些范疇是如何聯系、推移的?馮契認為,康德的“二律背反”雖揭示了范疇的矛盾,但沒有認識到對立統一的矛盾運動是范疇的辯證本性c參見馮契:《邏輯思維的辯證法》,載《馮契文集(增訂版)》第二卷,第242 頁。,因此他所提出的幾組范疇僅僅是靜態的分類,彼此之間沒有聯系和轉化,不能反映認識的辯證運動。而根據列寧對黑格爾《邏輯學》的合理內核的概括,黑格爾的邏輯范疇體系體現了人類認識從現象揭露本質的一般過程,但這個范疇體系沒有以客觀實在作為出發點,并且是獨斷的。d同上書,第245—247 頁。就馮契本人的探索來說,他堅持客觀辯證法、認識論和邏輯的統一,認為“辯證邏輯的范疇是現實存在的本質聯系方式、認識運動的基本環節和邏輯思維的普遍形式的統一”e馮契:《〈智慧說三篇〉導論》,《馮契文集》(增訂版)第一卷,第41 頁。。因此,要回答邏輯范疇是如何聯系、推移的這一問題,就必須闡明“類”“故”“理”這些范疇究竟體現了哪些認識辯證運動的基本環節?他指出:

從認識論來說,察類、明故、達理,是認識過程的必經環節。察類就是知其然,明故是知其所以然,達理則是知其必然與當然。“類”“故”“理”……這三組范疇是人們的認識從現象到本質,并對本質的認識不斷深化和擴大所必經的一些環節。由然到所以然,再到必然和當然,是一個認識深化擴展的進程。a馮契:《邏輯思維的辯證法》,載《馮契文集(增訂版)》第二卷,第254 頁。

將“類”“故”“理”的內涵進一步解釋為察類、明故、達理,這是馮契在邏輯范疇的內涵理解和認識基本環節的闡明方面所取得的又一理論創獲。以此為前提,邏輯范疇的聯系、推移自然就應該按照“(察)類—(明)故—(達)理”的次序來展開。

在解決了范疇體系從哪里開始、范疇體系如何展開等問題之后,馮契以馬克思主義的辯證邏輯為基礎,對中西哲學史上邏輯范疇研究的積極成果予以辯證綜合,用“三物”論說所提出的“類”“故”“理”為骨架建構了一個辯證思維的范疇體系:

總起來說,我們這樣來安排范疇體系:從客觀實在出發,把實在了解為現象與本質的統一。認識從現象到本質,以及對本質的認識不斷深化、不斷擴展的前進運動,也就是邏輯思維通過“類”“故”“理”等主要范疇的矛盾運動來把握性與天道的過程。b同上書,第256 頁。

這個體系按照“類”(包括同一和差異,個別、特殊和一般,質和量,類和關系等)、“故”(包括因果關系和相互作用,條件和根據,實體和作用,內容和形式,客觀根據和人的目的等)、“理”(包括現實、可能與必然,必然與偶然,目的、手段和當然,必然和自由等)的次序來展開,反映了認識從知其然(察類)到知其所以然(明故),再到知其必然與當然(達理)的認識深化擴展進程,體現了邏輯范疇體系與認識辯證運動的統一。

馮契強調,這個范疇體系不是封閉的、獨斷的,而是發展的、開放的,即范疇的數目會增加,范疇的內涵會深化,范疇之間的聯系會越來越豐富。這一方面是因為“一定歷史條件下的人都受特定歷史條件的限制,總有許多邏輯范疇還沒有把握(自然現象之網是無限豐富的),而且已經揭露的邏輯范疇總有待于研究再研究”a馮契:《邏輯思維的辯證法》,載《馮契文集(增訂版)》第二卷,第247 頁。馮契生前曾在講課記錄稿的目錄頁第八章第二、三節標題前加了“系統論”三字,可能是想把系統論的相關思想甚至“系統”這個范疇補充進關于“類”的范疇及其解釋之中(第385 頁)。此外,他在介紹《邏輯思維的辯證法》的基本思想時所提到的關于“類”“故”“理”的具體范疇已與講課記錄稿的表述有所不同。參見馮契:《〈智慧說三篇〉導論》,載《馮契文集(增訂版)》第一卷,第41 頁。;另一方面則是因為馮契在建構體系時重在“揭示出一組組范疇的矛盾運動,并對整個的范疇體系有一個安排,這樣就能給人們提供觀點和方法。如果這組范疇和那組范疇之間的聯系講不清楚,我們就不說,以后的人會超過我們,他們會提出更好的見解,會克服我們的弱點,超過我們的體系”b馮契:《邏輯思維的辯證法》,載《馮契文集(增訂版)》第二卷,第255 頁。。就范疇體系的整體而言,對立統一、矛盾發展原理是其核心。正是通過“類”“故”“理”這些范疇的辯證推移并進行思辨的綜合,人們的認識越來越全面、越來越深刻地揭示具體真理,把握性與天道,亦即運用邏輯思維從相對中把握絕對、從有限中揭示無限,而有限和無限的矛盾運動便表現為無止境的前進發展過程。c參見馮契:《〈智慧說三篇〉導論》,載《馮契文集(增訂版)》第一卷,第42 頁。對馮契的邏輯范疇體系更為深入的研究,可參見彭漪漣:《馮契辯證邏輯思想研究》,上海:華東師范大學出版社1999 年版,第220—256 頁。

馮契所建構的邏輯范疇體系是“邏輯范疇發展史上的一個新突破和新進展。這無論對于哲學、邏輯學還是對于其他一切具體科學關于范疇和范疇體系的研究與建構來說,都是具有重要的方法論啟示和理論意義的”a參見彭漪漣:《對智慧探索歷程的邏輯概括——論馮契建構的邏輯范疇體系》,載《華東師范大學學報》(哲學社會科學版)1999 年第2 期。。相較于同時代中國馬克思主義哲學家所提出的種種范疇體系,這個體系獨樹一幟,不僅體現了馬、中、西的深度融合b參見童世駿:《現代性的哲學思考》,載楊國榮主編:《現代化進程中的中國人文學科》哲學卷,上海:上海人民出版社2005 年版,第346—348 頁。,而且以后期墨家“三物”論說提出的“類”“故”“理”作為邏輯范疇的骨架,具有鮮明的民族特色。這個范疇體系也是構成“智慧說”哲學體系的一個具有標志性意義的理論創獲。“古人既然已提出‘類’‘故’‘理’的范疇,說明古人也已經具體而微地把握了邏輯范疇的體系。……我們用‘類’‘故’‘理’作為邏輯范疇的骨架,這好像也是出發點的復歸。”c馮契:《邏輯思維的辯證法》,《馮契文集(增訂版)》第二卷,第254 頁。從對“三物”論說的創造性詮釋到建構以“類”“故”“理”為骨架的邏輯范疇體系,馮契以其哲學史研究與哲學理論創作的高度融合和相互生成,為我們留下了一個從歷史研究走向理論創造的寶貴范例。

以“類”“故”“理”為骨架的邏輯范疇體系