風雅的園墅

——《東莊圖》賞讀札記

◆葉梓(江蘇省蘇州市吳中區文化館)

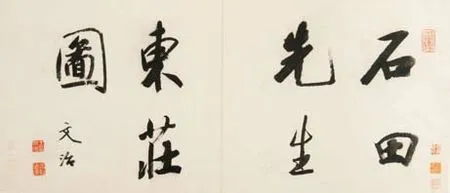

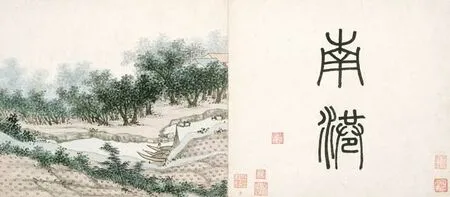

《東莊圖》引首(王文治題)

一

沈周的朋友吳寬,蘇州名士,既是文學家,也是書法家,著有《家藏集》等。他與沈周情誼深厚,常常相攜出游,風月往還,游畢,互有留宿,要么是吳寬去沈周的有竹居——這有他的詩作《過沈啟南有竹別業》《夜宿啟南宅,風雨大作》為證;要么,就是沈周去了吳寬的東莊。

東莊,是明代姑蘇城東的一處園林。

早在五代時期,這一帶曾是錢元僚之子錢文奉的東墅,元末漸廢,遂成村舍田畦。明代時,吳孟融——也就是吳寬的父親——開始在舊址上開建莊園,算是東園之始。彼時,蘇州文人雅士修筑園林之風正盛。東園自吳孟融始,先后經過吳寬和其弟吳宣、吳奕(吳宣之子)整整三代人的持續增修,終成名園,堪稱明代姑蘇城東的一個文化地標。然而,抱憾的是它沒有像拙政園、怡園那樣,被完好地保存下來。現在,唯一可知的是其位置在今蘇州大學本部校園內。所以,每次我經過蘇州大學本部時,總會不經意地多看幾眼,當然,我只是想用我獨特的方式,向一座名園致敬。

曾經的東莊,究竟是什么樣的呢?

李東陽在《東莊記》里記述得特別詳細:“蘇之地多水,葑門之內,吳翁之東莊在焉。菱濠匯其東,西溪帶其西,兩港旁達,皆可舟至也。由撰橋而入則為稻畦,折而南為桑園,又西為果園,又南為菜圃,又東為振衣臺,又南西為折桂橋,由艇子泊而放則為麥丘,由荷花灣而入則為竹田,區分絡貫,其廣六十畝。”除此之外,東莊還有鶴洞、續古堂、耕息軒、知樂亭、修竹書館、醫俗亭等。李東陽還不厭其煩地敘寫了沈周常去東莊的經歷,“多次寄住東莊,既詠之為詩,又繪之為圖。”

“圖”者,即《東莊圖》也。

二

也許,是我心里一直住著一個鄉居小夢吧,歷代冊頁里,更加偏愛沈周的《東莊圖》。每每賞之,皆有心得,且賞且記,日積月累,不經意間竟然給《東莊圖》里的每一幅冊頁都寫下了若干句雜七雜八的話——

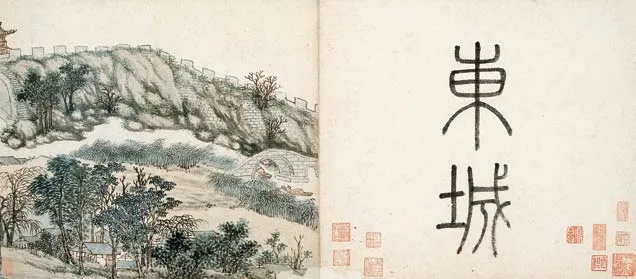

《東城》

說是東城,實則是東城之內。

東城

東城之外,以城墻為界,遠處的天空留了白,連一朵云也沒有,空空蕩蕩。所有的景致都在城內,護城河上,舟船往來,城墻起伏,一角城樓的城門也開著,似乎在等待著過往船只的到來。大抵,舊時江南的城市就是這個樣子吧。如果是,那《東城》就具備了文獻學的意義。《東城》的城墻也堅實高大,依山勢蜿蜒而立。墻角下的蘆葦隨風搖曳;更近一些的地方,屋舍儼然,小河流淌,小橋叢樹也都有了,宛似一個小小的世外桃源,有著與世隔絕的寧靜與安謐。而所有這些美好的感覺都來自那高聳的城墻。正是城墻,給東城之內賜予了獨有的日常生活。

我想,吳寬和沈周,一定會常去那城墻上,望月,也望遠。

余生晚矣,要不可以穿城而過,在城里頭厚著臉皮向沈周老先生求一幅畫。為什么這樣說呢?因為據說沈周是明四家里最能善待求畫者的一位大師,基本能做到來者不拒、有求不應。

《西溪》

杭州的西溪,已經是一處著名的景點了——不過,現在的景點一旦著名起來,也不見得是件好事,因為要迎來人山人海。這幾年,四面八方奔涌而來的游客逛完西湖之后,都會去西溪看看。我也去過杭州的西溪,一次是在雨中,另一次還是在雨中。雨中的西溪,游客會少好多,所以,我算幸運,見識到了雨中西溪別樣的幽靜。這樣的幽靜,西湖已經給不了你——今日之西湖,逢上節假日,簡直像個熱鬧非凡的大集市,來自五湖四海的方言里夾雜著一個工業時代的深刻隱喻。

西溪

東莊里,也藏著一條西溪!

這名字讓人特別親近。一條曲折蜿蜒的小溪,把整個畫面分隔成大小不一的三塊。近處是樹叢、山石,中間是一座橋樁尚在的斷橋,再遠處,也就是右上方處,是一片密不透風的茂林修竹,它的樣子讓我想起了滄浪亭看山樓下的竹子。如果再細心一點的話,就會發現更遠處用淡墨點出的叢林,有點凄迷之美。如此恬淡的地方真適合一個人散散步,發發呆。當然,偶爾,吳寬一定會和朋友們來這里談心、交流詩畫。

或者,什么也不做,就聽聽小溪流過的聲音。

溪水流過,而東莊如如不動。

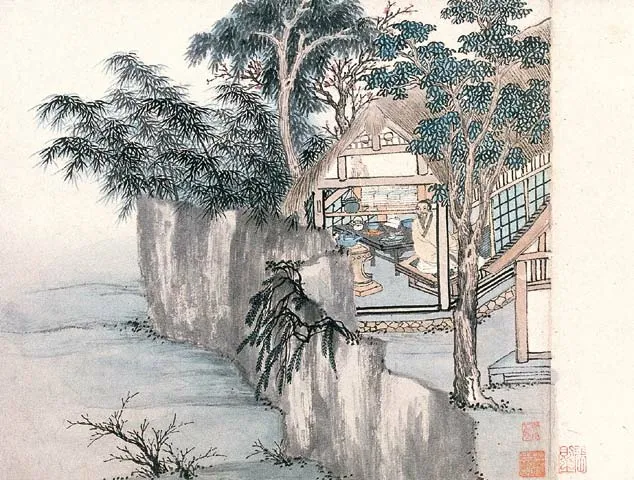

《拙修庵》

一位寬額長髯的書生,安靜地坐著,目光詳和,注視著右前方的茶爐。旁邊的小幾上,茶盞胡亂擺放,不拘一格,而書架上整齊擺放著的大抵是琴曲、《詩經》以及《論語》。那盞茶壺估計還有余溫吧——他剛剛喝完一盞茶,只想安靜地坐一會兒。這樣的老人,甚至能坐化成一尊佛,任憑西溪、北港的風吹來。風吹得日光搖晃,吹得月光蕩漾,而他巋然不動,仿佛一塊沒有心思的太湖石。

拙修庵

有趣的是,沈周把這樣一間名曰拙修庵的小房子,畫得很別致,以對角線的方式把整個畫面切割開來,左下側皴染留白,讓臨水的意境豁然開朗起來,而右上角修竹茂盛,古樹參天,景致繁復密雜,兩者形成鮮明對比,讓一個書生的日常生活風雅盈盈。

拙修庵里的這位高古老人,會是誰呢?是吳寬還是沈周臆想中的自己?

也許,更應該是吳宣吧——吳宣是吳寬之弟,自號拙修居士。

吳寬在《書拙修庵記后》里寫道:“庵在東莊續古堂后西偏。拙修云者,蓋取東坡先生和陶詩:‘下士晚聞道,聊以拙自修’之語。”

《北港》

一朵盛開的荷花,讓東莊有了生機,兩朵三朵或者更多呢?會讓整個東莊沉浸在生機盎然的爛漫夏日。沈周不僅把北港的荷花盛開的樣子畫出來了,還故意把荷花安排在畫的正中央,貌似有點突兀卻又極其合理,如此耳目一新的結構,真別致。

《詩經》有句:彼澤之陂,有蒲有菏。

北港的荷花,也有蒲草的陪伴。那些蒲草,那些坡堤,那些雜樹,都見證著荷花的盛開與凋零。

在北港的岸邊,做一個數荷花的人,是幸福的。

北港的岸邊,烹幾盞荷花茶,也是風雅的。

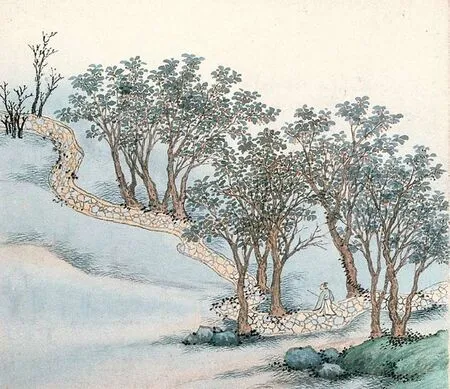

《朱櫻徑》

一條櫻紅葉綠的小徑上,一位寬袍長袖的士人策仗緩行,他是吳寬么?他既是吳寬,更是無數個揣著文人之夢的明代江南名士。熟了的櫻桃,顆粒飽滿,讓我頓興想找芭蕉的念想,也許,這是我熟讀過“流光容易把人拋,紅了櫻桃,綠了芭蕉”的緣故吧。沒找到芭蕉,倒是找到了一條曲折的小徑。每條小徑都有自己的遠方。而朱櫻徑的遠方,是遙遠的明代,是舊時江南,是一段雅致的園林生活。

北港

麥山

朱櫻徑

這條呈“S”形的朱櫻徑上,空氣濕潤得能擰出水來。

這濕潤,既是江南之氣,也是沈周青綠山水的技法所致——補充一句,《朱櫻徑》是東莊圖冊里唯一一幅用青綠山水技法來完成的畫,所以,顯得很特別。沈周在《朱櫻徑》里,不似唐人重彩渲染,而是設色勻凈開朗,有點把山水水墨化的欲望,借此表達江南山水的清秀與細潤。

《麥山》

一個移居江南的北人,看這樣的麥田,怎能不想起自己的鄉村經歷呢!

記憶深處,一望無際的麥田隨風搖動的時候,蒼茫的北方大地都會溫柔起來。但是,我一直刻骨難忘的卻是春日鋤草、夏日收割、秋日播種的辛苦。一年又一年,祖輩們就是在麥田里討生活的。西北偏北,小麥土豆;吳越之地,飯稻羹魚,然而,沈周的筆下卻意外地出現了麥山,這讓我有點驚訝。但他把麥山畫得很江南,將滾滾麥浪分解成無數纖細的線條和淺淡的色點,麥田邊還配以屋舍,這樣的景致在北方是見不到的,估計江南獨有。也許,沈周是在探索一種新的繪法,以期更真實地描繪大自然的景色。

不過,南方的麥田終究是小的、逼仄的,少了曠野之美。但是,又怎能去要求一個莊園里的麥田有多遼闊呢?況且,沈周也是“醉翁之意不在酒”,他筆下的麥山,既是麥山,也不是麥山,而是東莊主人讀書之余不忘躬耕之樂的一段心境吧。

且耕且讀,從來都是古代文人的一種理想生活方式。是好看。艇子浜前,春色彌漫,桃紅柳綠,溪水清澈,安靜的船塢仿佛等待著勤勞持家的人。也許,更遠處那棟粉墻黛瓦的老房子,有人會來浣洗衣裳。

當浣衣女舉高小小木棰的時候,東莊,也就有了別樣的美。

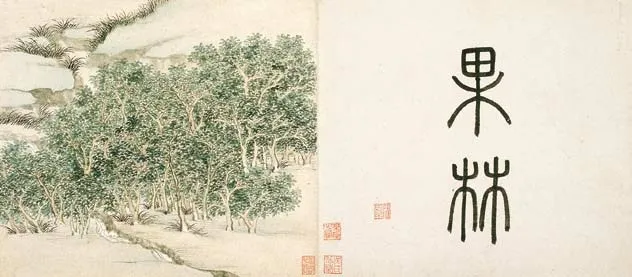

《果林》

《艇子浜》

老實說,在移居江南之前,我對溇、嶼、塢、圩這些詞,幾乎是沒有任何知識儲備的。后來,漸漸知道其中的意思。至于浜,知道得早一些,是從汪曾祺的話劇《沙家浜》里碰到的,再后來,對它的了解與日俱增,也經常在泛黃的古籍里不期而遇:

明代李翊《俗呼小錄》里載:“絕潢斷港謂之浜。”

清代魏源在《東南七郡水利略敘》里載,“三江導尾水之去,江所不能遽泄者,則亞而為浦……涇、浜、溇。”

而宋代朱長文在《吳郡圖經續記上·城邑》上的記述更加有趣:“觀于城中眾流貫州,吐吸震澤,小浜別派,旁夾路衢。”

藉此可見,浜,在舊時的蘇州,隨處可見,太家常太普通了。但沈周似乎有點偏愛,把艇子浜畫得一派春光,煞

好一派碩果累累!

沈周像一個忠實的攝影師,把掛滿枝頭的果子,聚焦于圖的中央。而遠處和近處,又巧妙地飾以雜草,算是小小的點綴。圖中央的果林,枝繁葉茂,密密麻麻,但并不沉重,因為有一條小溪經過雜草之后流入了果林。小溪不僅讓流水滋養果林,還讓整個果林生動了起來。這雖是果園一隅,卻讓我再次想起數年前去東山古鎮游玩的那個遙遠的下午。那是我第一次去東山,當然,也是第一次見到碧波浩渺的太湖。正是枇杷上市的季節,碧螺春早就上市了,我至今難以釋懷的是,那天在太湖邊的一家飯店喝到了上好的碧螺春,也吃到了白玉枇杷。在陸巷古村的后山上,我和一棵棵楊梅樹、橘樹、茶樹點頭致意,互問安好。這真是一片富足的地方,湖光山色也是天下僅有。是啊,那一天,我平生第一次從樹上摘下枇杷,至今記憶猶新。

沈周的《果林》讓我再次回望往事,不禁淚眼婆娑。

果林

艇子浜

《振衣岡》

當代詩人的組詩,多為偶爾一湊,內在的情感與邏輯關聯并不強,往往一眼就能看出其中的破綻。而古代的組詩少而精,左思有一組《詠史詩》,堪稱古代的大型組詩之一。這組詩里有這么一句:“振衣千仞崗,濯足萬里流”,有點“滄浪之水濯我足兮”的味道,意謂不愿跟人同流合污,濁世里只想一個人獨醒。沈周在《東莊圖》里繪就振衣岡,寓意深刻,是想勸誡吳寬放下仕途之心,別做官了,就在東莊喝喝茶,或者在自己的有竹居里揮毫潑墨,閑了再逛逛吳中山水,一輩子也就過去了。

可是,他終究沒能勸住吳寬。

成化八年(1472),吳寬會試、廷試皆取第一。好友,終歸是好友,沈周見吳寬去意已絕,也只好尊重友人的決定,不但以詩賀之,還畫了一幅《京口送別圖》給吳寬餞行,送他赴任。但是,振衣岡的岡頂,那個身著官服的人也許就是吳寬——不管是不是吳寬,這個小得幾乎讓人忽略掉的人物,能讓人想起張岱《湖心亭看雪》里的句子:“湖上影子,惟長堤一痕、湖心亭一點,與余舟一芥、舟中人兩三粒而已。”

振衣岡上,衣袂飄飄的高士,頗有“一粒”的味道。

他的身子隱隱約約,但恰恰是《振衣岡》里不可或缺的一部分。甚至說,那細膩的崗巒、隱約的遠山以及兩山之間蜿蜒而行的小徑,都是為了這個人的出現而準備的。

如果,振衣岡上,沒有臨風而立的人,那就是一場虛妄的風。

《桑州》

一片桑葉里,藏著一部古代中國的農業史。

記得前幾年,有一次回鄉看兒子,見他在陽臺養著六只蠶。為什么是六只,我不知道,但我知道的是他每天給蠶喂的不是桑葉,而是筍葉——這樣的養殖方法著實讓人大吃一驚。一問,他若無其事地說:同學教的。再問,原來是找不到桑葉的不得已而為之。

我忽然有點傷感。

在他學業最輕、最愛玩的年紀,我沒能陪在他的身邊。于是,將功補過,承諾給他找桑葉。打了好幾個電話,竟然在天水城里找不到一處有桑葉的地方。記得小時候,老家楊家峴的村北,有一片槐林——雖然槐樹居多,也夾雜著幾株桑樹的。所以,那時候的養蠶經歷,也算是我的童年趣事之一了。而現在城里的孩子,找一片桑葉,都是難事。在這樣的時代背景下,賞讀沈周的《桑州》,是件多么奢侈的事啊,更像是聆聽一曲時代的挽歌。

古代的中國,桑,是江南農耕文明的象征。彼時的蘇杭,經濟的增長點跟桑息息相關。那一座座杭嘉湖平原上被譽為絲綢小鎮的古鎮,都跟桑有著千絲萬縷的關系。而現在,桑園都沒了,誰還敢去做一場“把酒話桑麻”的白日大夢呢?

《桑州》里,桑林茂盛闊大,桑葉繁盛密布,那真是一個最美好的時代。

《全真館》

一葉小舟上,主人坐于船頭,侍童搖櫓,他們的身后是殿宇,也是深深的茂林——猛一看,真的有些恍如仙境。然而,回頭一望的主人似有眷戀之意,他是要去哪里呢?因為全真館這個名字,我不免在想,他是去尋訪師道友,暢談《道德經》么?全真,是道教里的一個重要派別,由王陽明創立,元明時期在江南地區發展很快,并吸引不少文人畫家成為教徒。據我所知,元代的黃公望和倪瓚,都是全真教的忠誠信仰者。

如果吳寬不是全真派弟子的話,我想,東莊也就不會有全真館。

既然沈周的筆下出現了全真館,那我就寧信其實吧。倘若了解了這些,再回頭看《全真館》里遠處的山,以及更遠處縹緲的云,就有一股徹骨的清寂之感和風清月白的意思。

《菱豪》

這是一處典型而又日常的江南小景。

菱,江南半年生草木水生植物,皮脆肉美。我移居江南之前,只讀采菱之詩,不見采菱之景。所以,我在蘇州安穩下來后,就專門托朋友帶我去看采菱的場景,心里頭懷揣著一個西北人的新鮮。只是,我所見到的采菱人,一會兒電話,一會兒微信,他們在現場聯系買家,期待以久的那份美好,就在那一次蕩然無存了。

桑州

全真館

但,舊時采菱,還是挺風雅的。

為什么江南的采菱人多為女性呢?我不得而知。我想,應該不僅僅是社會分工的原因。沈周筆下駕著小舟的采菱人,分不清男女,但能看清的是三個人在小舟之上,又俯身菱間。他們認真專注的樣子,仿佛時間凝固了下來。也許,打破它的是一支不遠處來的菱歌,吳儂軟語,婉轉動聽。

偶爾,她們也會拾起身子,對答一曲。

此際,她們的身后,修竹疏立,村落儼然,江南的日月多么盛大!

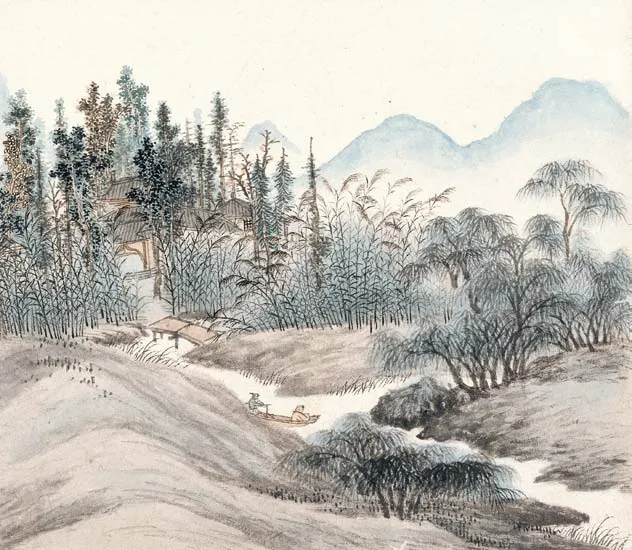

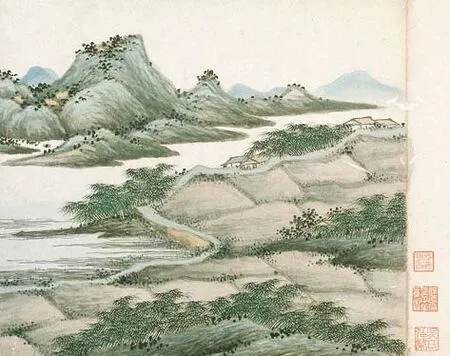

《南港》

“北港接回塘,芙蕖十里香。”這是邵寶《東莊雜詠詩》里的句子。邵寶,江蘇無錫人,明代著名的藏書家。而南港呢,邵寶在《東莊雜詠詩》里也寫到了:“南港通西湖,晚多漁艇宿。人家深樹中,青煙起茅屋。”果然,南港里停著三只小船,其中的一只船上,有個漁人在休整——莫非,一天下來他也有點累了。他泊船于此,稍做停留,是盤算一天的收成,然后回家,喝一杯黃酒了。

遠處,是隱約的房舍,是迷蒙的煙樹,是一派江南的日常。

這就是南港。

東莊西有西溪,東有東城,北有北港,南有南港,至此,東莊的東南西北,風景齊全了。換言之,沈周對東莊的描摹是全視域的;再換言之,東莊猶如深藏于吳中大地的一枚碧玉,干凈恬靜,閃爍著歷久彌新的迷人光芒。

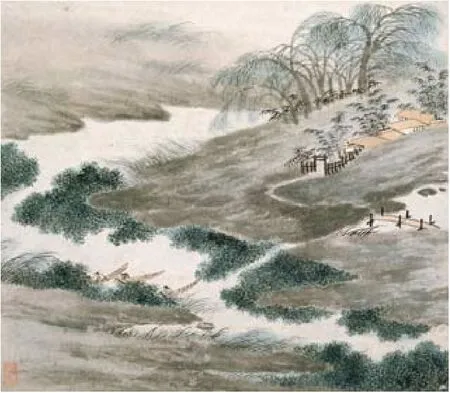

《曲池》

我把《曲池》和《北港》反復比較,覺得它們就是《東莊圖》里的一對孿生姐妹,各美其美,美美與共,集體烘托出一個古老園林的空靈,很江南,也很詩意。如果說《北港》里的一灣池水、盈盈荷花、斜斜坡堤有著鄉野之趣,那《曲池》里從遠處流來的那條小溪,讓一朵又一朵荷花開在家門口,也讓池塘兩邊開滿了無數野花。

對岸的野花、近岸的野花,讓人有點兒喜歡。

菱豪

南港

曲池

《折桂橋》

終于,出現了橋!

或者說,《東莊圖》里終于出現了以橋命名的風景。

一座江南園林,如果沒有橋,是不完美的,甚至是殘缺的。這座折桂橋,是典型的小橋流水式的小橋,看上去一步并作兩步就能通過,讓人能立馬想起網師園里的那座一步橋。橋雖小,但意義深遠,因為它是折掛橋。折桂一詞,是從蟾宮折桂演化而來的。蟾宮,月宮也。相傳蟾宮中有桂樹,遂以“蟾宮折桂”謂科舉應試及第,其出處見于《晉書·郤詵傳》:“武帝于東堂會送,問詵曰:‘卿自以為如何?’詵對曰:“臣鑒賢良對策,為天下第一,猶桂林之一枝,昆山之片玉。” 郄詵真是一個好玩的人,領導讓他做一番自我評價時,他居然自夸像月宮里的一段桂枝、昆侖山上的一塊寶玉。折桂一詞至此而來,唐代以降,也就成為科舉時代應試及第的代名詞。從這樣的傳統寓意來考察,東莊里的這座折桂橋,自有深意。不過,橋雖以折桂而名,畫的卻是橋邊的人生。橋邊有坡堤、樹木、竹林、殿宇,而畫中經過折桂橋的老人,是要去大樹下的哪一座殿宇呢?

讀此畫,突然想吃一塊南方的狀元糕。

狀元糕和折桂橋,兩者殊途同歸,都潛藏著中國傳統文化里學而優則仕的價值觀。只是,古人含蓄,以折桂橋、狀元糕來傳情達意,不似今人這么赤裸裸地大談特談。去年七月份,我回家鄉,恰好是高考分數公布的時間,一眾友人的飯桌上,不絕于耳的一直是成績,是985,是211。

人這一輩子啊,很長,活法也很多,折不折桂,真的不那么重要。

《稻畦》

對于一個北人,稻,畢竟是片陌生的風景。

說出來一定會讓你大吃一驚的是,西北出生西北長大的我,平生第一次吃大米,差不多是讀小學的時候。記憶里,我們的食物不外乎是小麥、玉米、土豆。白花花的大米,是多么奢侈的食物啊!直到上小學的某一天,寧靜的小山村突然被一輛拖拉機的突突到來給打破了。拖拉機上,堆滿了一袋袋的大米,高高的,很壯觀。我至今都不知道他們籍貫的這些米販子,是來村子里換小麥的。怎么個換法呢,我早都忘了。反正,我能判定,他們之所以選擇這種以物易物的方式,肯定是更有賺頭吧。但我的父親母親以及村子里更多的鄉親們,卻興高采烈,以為天上掉餡餅了。他們的理由簡單而迂腐,自家地里種出來的小麥,不花錢啊,這種交換多么劃算。而要是去買米的話,第一是要花錢,第二是上哪買呢?進一趟城,得先步行十幾里山路,再輾轉火車才能到達。所以說,如果沒有這些米販子的到來,村子里的人壓根也不會去想著買一斤米,也會按部就班地以小麥土豆重復著一日三餐。就是這一次,母親用一大袋小麥換回一小袋米,然后蒸米飯、熬粥,算是我們家一次小小的伙食改善。

折桂橋

稻畦

耕息軒

——這,就是我的食米經歷中鮮為人知的故事。

人生吊詭的是,多年以后,我竟然移居到魚米之鄉,在這里上班下班,成為他們中的一員。盡管我現在吃膩了米飯,但對稻田還是懷有天然的那份新鮮,每年秋天,要雷打不動地去橫涇看看稻田,也曾專門去臨湖觀摩過一片五彩水稻。

扯遠啦,還是說說我讀過的《割稻詩》吧,沈周寫的。詩云:“我家低田水沒肚,五男割稻凍栗股。勞勞似共雨爭奪,稻芽漸向鐮頭吐。……幾中之食眼中飽,忍見穗頭沉著土。波間粒粒付魚雁,一年生計空辛苦。……”詩句里勁吹著一股現實主義的風,而《東莊圖》里的稻畦,沈周畫得一派安謐,很江南很水鄉。不過,與眾不同的是,東莊的稻畦富有人情味,這人情味不在畫里,卻在沈周的詩里:“瓜圃熟時供路喝,稻畦收后問饑民。”彼時的東莊,主人寬厚仁義慈心,常常接濟窮人。

沈周在《稻畦》里將稻禾分解成無數線條和色點,線條是纖細的,色點是淺淡的,這種畫法在《麥山》里也出現過。他的用筆之細,恰好是“細沈”的功力所在。而這樣的稻畦和麥山,恰好證明沈周在探索一種新的表達方式,這也是一個優秀畫家的本色。

《耕息軒》

晴耕雨讀,是中國傳統文化里的一道風景。

我的家鄉甘肅天水的鄉下,家家戶戶的門楣上都會刻幾個字。統計下來,“耕讀第”三字最多。什么意思呢?就是身在鄉野卻對讀書之事心向往之。我讀初中的時候,學校還有農忙假——現在的80后、90后基本上不知道農忙假為何物了。其實,就是每逢農活忙的時候,學校直接放假,讓孩子們幫大人們下田干活。我現在在城里生活,但家鄉所有的農活都能拿下來,就是當年農忙假時練就的本領。記得每次從田里回來,父親會說:“歇一歇,就去看書。”偶爾,實在是累了,不想看書,父親的臉色就嚴肅起來了,也會老調重彈他那句常常掛在嘴邊的話:

“萬般皆下品,唯有讀書高啊!”

他是農民,但把這句聽來的話總能說得有板有眼、意味深長。

既然“讀書高”,為什么非讓我們干活呢,我和哥哥心里一直表示不服。不過,在父親看來,所謂的“讀書之高”,哪是什么治國平天下,無非是將來能吃到供應糧,能成為國家干部。這也是大山里的孩子走出來的唯一路徑。世界在變,彼時不像現在,即使不讀書了,也照樣能出來打工,照樣見得到大世面。而《耦息軒》里的高士,分明享受著農耕之后的讀書之樂。他手執一書,認真專注,眼前還有幾冊書。而在他的屋外,蓑衣、繩索、鋤把,一應俱全,襯托出農耕的氣息。更遠一點的坡地,就是他的一畝三分地么?在沈周看來,這一間耕息之軒,實乃讀書之地,一邊讀書,一邊喝茶,有田野的風經過木格子的窗子吹進來,帶來野花的芬芳。大抵,這也是每個文人深藏心里的田園之夢吧,既享讀書之樂,又不舍躬耕之意,何其快哉。但以我的經歷論,我想說的是,為什么古人把且耕且讀理解得如此詩意悠閑呢?沒有流過汗水的人,是不懂得“粒粒皆辛苦”的艱辛。

我老家的幾畝田,荒蕪下來了。而在蘇州,據說,最幸福的人是在城里有班可上,在鄉下又有幾畝田地,可以吃上新鮮的蔬菜和水果。時代真是變了,現在,一日三餐里能吃上干凈的食物,都成了樸素又美好的愿望了。

竹田

續古堂

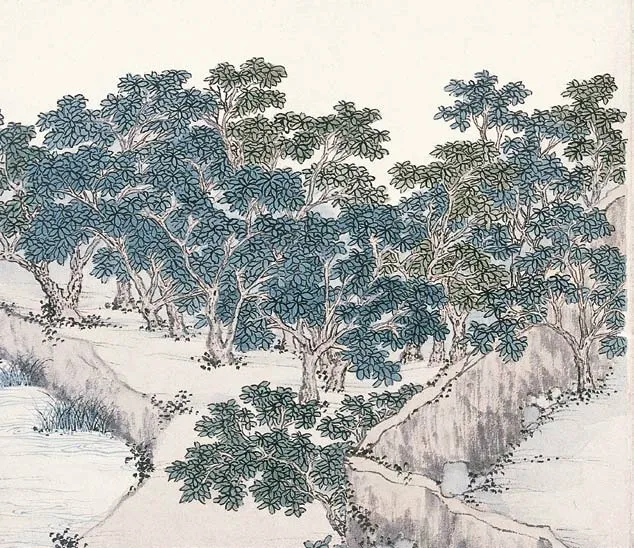

《竹田》

遠處山巒連綿,近處田疇遼闊,河邊又處處修竹。宋代詩人蘇東坡有“寧可食無肉,不可居無竹”的偏好和雅趣,雖然說的是一院之內,但東莊里的竹田,同樣擔當著這樣的雅趣。所以,連吳寬自己也是偏愛有加,在《竹田》一詩里深情地寫道:

斷橋流水接村墟,中有修草一畝余。

附郭允為先世業,筑場宜共此君居。

起句的斷橋在哪里?

我在《竹田》里沒找到,倒是在右上角找到了兩間臨水的屋舍。兩間小房子,像兩個孤獨的人,靠在一起,彼此取暖——大地上的物事,各有各的孤單,只是不為人知罷了。

平遠構圖法之下的《竹田》,還是有一股寧靜的氣息,撲面而來。

《續古堂》

掩映在一片竹林里的堂屋,黑瓦木柱,高遠幽靜,堂屋正中供奉著的老人,紅衣官帽,神態可掬。一眼就看得出,這是東莊的祭祀之地。

吳寬在《家藏集》里已敘述到了:

東城之下,先世所基,磋磋府君,實生于斯。追長西徙,門戶獨特。每念舊業,東望興悲。乃修乃復,有年于茲。樹為桑柳,屋有茅茨。有庭有所,有園有池。自莊自號,用表孝思。

顯然,續古堂里,供奉的正是吳寬之父。

堂前,有兩樹,左右各一,但一定不是魯迅家門前的那樣,“一棵是棗樹,另一棵還是棗樹”。樹下,假山、湖石、藤架,一應俱全,讓東莊的園林氣息跳脫而出——尤其是那兩塊嶙峋太湖石,瘦透皺漏的風格隱約可見,跟翠竹相互交錯,很是雅致。

恰好,我前幾天去蘇州十中看了瑞云峰,也去留園看了冠云峰,每一枚太湖石都是一方縮小了的山水。

續古堂前的湖石呢?也是。

《鶴洞》

鶴,是一種美麗的鳥,高潔,有長壽寓意,故有仙鶴之謂。但古代養鶴的人,往往不僅僅有一顆渴望長壽的心。西湖邊的林靖,“梅妻鶴子”的傳說里彰顯的是一種獨立高潔的人格,從而成為中國文化史上的一段美談。而吳寬的養鶴之處,柴門、小溪,有隱居之大美,讓人覺著古人的生活,真是逍遙。

時勢易矣,古人養鶴,今人養狗。

鶴洞臨溪,與桑州隔水而望。這樣的方位感,在《鶴洞》里是看不出來的,我是在吳寬的詩里讀到的:山上看云依鶴洞,池邊臨渚對桑州。

一只趾高氣昂的仙鶴,在籬笆前若有所思,它一定不會知道,自己居然成了一幅畫的主角。

鶴洞

《知樂亭》

在遙遠的古代,莊子與惠子在濠梁邊看到了一條魚在自由自在地游動,享受著獨我的快樂時,這兩個偉大的思想家開始了一場爭論。他們無休止爭論的焦點,就是有誰真的知道魚的快樂。再后來,這段故事留下來一個長談不衰的詞:濠梁魚樂。而知樂亭,就是文人們津津樂道的一個美好所在了。

可是,沈周筆下那個伏欄觀魚的人,就一定懂得魚的快樂么?他的身后,有舊書數冊,有香爐一盞,他讀書累了,就弓著腰賞一會魚,魚快樂不快樂,反正他已經是一派悠然自得了。那一排排小魚,被沈周畫得細致精微,魚之目、尾、鰭,清清楚楚。也許,這是沈周有意為之吧。

水的冷暖,魚知道。

我的痛苦,只有我知道。

三

《東莊圖》橫空出世后,第一收藏者,當然非吳寬莫屬。

只是,這人世間的人和物,無非是一場場聚散離合,一幅畫又怎能逃脫這樣的宿命呢。后來,《東莊圖》從吳寬家族散出,先后歸文嘉、浙江長興姚氏、江蘇丹徒張覲宸收藏。清代初年,又從張覲宸之孫張孝思家流入揚州,乾隆時歸唐炳昱、汪詣成收藏。嘉慶后,先后經馮秭生、羅天池、伍元惠、龐元濟等人,于民國年間終被龐萊臣所有,且著錄于《虛齋名畫錄》。慶幸的是,新中國成立后,龐萊臣家人將其無私捐給南京博物院,至此,《東莊圖》才算真正結束了它遞藏流轉的輾轉之旅。就是在這個頗為曲折的過程中,明代書法家李應禎得緣給《東莊圖》的每一開題寫過篆書景名,清代的王文治題寫了“石田先生東莊圖”七個字,以引首開。

一冊《東莊圖》,半部山水園林書畫史。

古代中國的畫作里,山水與園林的結合大概始于唐代王維的《輞川圖》卷,后來,又有了李公麟的《龍眠山莊圖》和盧鴻的《草堂十志圖》。而沈周的《東莊圖》,取法度于《草堂十志圖》,無關宏大敘事抒情,皆是細微觀察的產物,沈周又在實景園林的基礎上融入了一個文人的想像、激情與雅趣。從這個意義上講,《東莊圖》是蘇州園林在美術史上的一次集中反映。明代的蘇州,是江南經濟重鎮,也是文人士大夫聚居之地,當時的文人雅士普遍存在身在鬧市而心向山林的夙愿,而園林的物質性和精神性恰好可以滿足他們可游可居的訴求,于是,不少文人把營建莊園引為雅事。沈周《東莊圖》的偉大貢獻,就在于通過冊頁的形式,既真實呈現了江南園林之風,又滿足了文人仕宦階層的精神需求,帶著固有的平民意識。這種平民化,可以理解成入世,也可以理解成日常,不像倪瓚筆下的宅子,蕭瑟枯逸,有出世之感。《東莊圖》里的景致,有濃得化不開的日常煙火氣息,就算在今天,當我們穿越時空的長廊重新賞讀,如同在一場漫游中與一處擁有稻麥、竹園、果園和菜園的農莊相遇,一切是那么熟悉,又是那么親切。

更重要的是,《東莊圖》還兼具承上啟下的作用,在銜接了園林與山水的基礎上,這種畫風讓后來者有了某種參照的標準,仿佛畫史上的一盞燈塔,照徹了來路。文徵明的《拙政園圖》《真賞齋圖》,沈士充的《郊園十二景圖》,文伯仁的《石湖草堂圖》,錢榖的《求志園圖》以及王翚的《滄浪亭圖》,這些山水園林完美結合的經典之作,都離不開《東莊圖》的某種啟示。

然而,對沈周而言,他之所以畫出《東莊圖》,可能僅僅是想見證和記錄一段曠世的友誼,也可能是想為一個時代的精神生活樹碑立傳。

知樂亭