書法,燦如夏花

◆薛元明(南京)

轉眼夏天就到了。江南的四季,通常是涇渭分明。運氣好的話,秋天特別長,可以盡情享受難得的秋高氣爽。如果打破常規,太熱的話,“秋老虎”駕到,還是夏天的感覺。迅速降溫,秋天提前結束,冬天來臨,別提有多么失落。

但不管如何,中國人的心態是特殊材料做成的,任何時候都能找臺階,春夏秋冬,各有好處,最后可以成功安慰自己。

《月令七十二候解集》:“立夏,四月節。立字解見春。夏,假也。物至此時皆假大也。”立夏預示著即將告別春天。《禮記·月令》解釋“立夏”曰:“螻蟈鳴,蚯蚓出,王瓜生,苦菜秀。”到了立夏,青蛙開始聒噪,蚯蚓忙著翻松泥土,王瓜的蔓藤和鄉間田埂的野菜爭相攀長。先民在立夏時節,已有惜春之感,會備下薄酒,就著落花,為春天送別,這就是“餞春”之意。立夏是柳絮最多的時候。每當看到柳絮,就會想到《紅樓夢》中寶釵寫的柳絮詞“萬縷千絲終不改,任他隨聚隨分。”可以讀出她的豁達心境。黛玉則不同,看著柳絮想著自己的身世飄零,感傷至極,便寫下“草木也知愁,韶華竟白頭”的句子。言為心聲,字為心畫。一個人的字或詩,本質就是精神長相。

說到書法家,這一點更明顯。冬天忙著呵凍試墨,夏天則會揮汗如雨。“夏練三伏,冬練三九”,用在書法家身上更契合。冬天刻印尤其遭罪,熱氣從口鼻中噴出,印面字跡就濕了,模糊了,很多時候看不清下刀之處,不如索性涂黑印面,一揮而就。話說回來,現在的書家印人比起老輩人,要幸福許多。冬有暖氣,夏有空調,各種好的碑帖,應接不暇,要是做不出什么成就,就沒有辦法責怪這個那個了。根本原因就是功夫不到家,沒有完全盡心盡力。

盡管現代科技高速發展,計算機信息技術越來越普及,寫字刻印仍要維持“手工作業”的狀態,顯得有些“落后”。殊不知,正是這種“保守”,才使得書法篆刻可以“永葆青春”。很多人擔心書法的命運,前途未卜。其實大可不必,不如多考慮自己。從來只有完蛋了的書家印人,沒有完蛋的書法。書法的包容性巨大,幾千年來可以不斷去適應不同的時代、不同的人群。曾幾何時,機器人寫書法大搖大擺地登臺亮相,看起來神氣活現,最終卻只能曇花一現。因為書家普遍要求的個性、即時性和突發性處理,機器永遠無法應對。再比如刻印。臨印有一個印稿上石的環節,不知道是誰“發明”了這樣一種辦法:先將印稿打印出來,再將印面涂上口紅,此時將等大的印稿黑白打印件覆上印面,利用兩者的化學反應,可以將墨粉絲毫不差地固定在石面上。臨出來的印,幾乎一模一樣。然而,臨印后的細致對比,尋找個人落差等樂趣已經蕩然無存。這實際上是把自己逼上了絕路。書法篆刻當然不是一種手藝活,而是一種創造。忘了這一點,就是南轅北轍。技術條件在有限度的范圍內,可以讓我們更舒適,更利于創造,但易于過猶不及。就像呆在空調房里,夏冷冬熱當然舒服,但身體機能也會退化。這和反季節水果是一個道理。人應當在合適的年齡做合適的事情,書家盡力讓書法錘煉和人生閱歷保持同步,便于漸入佳境。

棕蔭納涼圖 任伯年繪

夏天到了,書法家一個人在書齋里,可以赤膊上陣,可以大汗淋漓。有時不妨關了空調,體驗一下蒲扇的味道更好。有道是,心靜自然涼。曾經見過任伯年所繪《棕蔭納涼圖》,吳昌碩坦腹露胸,在芭蕉葉樹下搖蒲扇。我們常說要找樂子,這就是樂子。人生中的很多樂趣,只有自己才能體驗。就像拼命讀書,除了掌握知識和學術研究之外,非常重要的一點就是樂趣所在,別人無法體會,也無法帶走。臨池不輟也是如此。寫出一件精品歡天喜地,某件作品有一個敗筆,會耿耿于懷,扔進廢紙簍后沮喪之極,如果第二天無意被“起死回生”,又將是一番感慨。這種“折騰”過程就是樂趣所在、樂此不疲的原因所在。刻印也是,快完工時,一方印崩壞了,會特別懊惱,至于割破手指,乃是家常便飯。遇到這些不順心的事怎么辦?只能調整一下,重新再來。誰讓你選擇了練字刻印這條路呢?有好都能累此生。

寫字刻印與別的“行當”還不一樣,未必就是“一分辛勞,一分收獲”,恰恰可能是辛苦半生一無所獲,甚至是耗盡家財,不要說名利之想,甚至一件滿意的作品都沒有。但又有誰來關注你安慰你?說到底,最關鍵還是個人心態。對于寫字刻印的人來說,最好的定位就是自娛自樂。沒有非分之想,就沒有無妄之災。

人對自然環境有很強的適應性。在一個地方生活了幾十年,所有的相關元素都已經彼此配合默契,甚至包括空氣中的細菌和灰塵,也能“和平共處”。到了陌生的環境,可能有新鮮感,但也必定喪失了懷舊感。凡事有得必有失,有利必有弊。所以王陽明說,心安即強大,此心安處是吾鄉。生活在一年四季分明的江南,夏天就該熱,冬天就該冷,冷熱分明。其實包含了對人世間情態的體驗,人生百味,冷暖自知。不同的人情淬煉,讓自己百煉成鋼,可以寵辱不驚,一門心思專注于寫字刻印,春去秋來,寒來暑往,年復一年,在書齋里消磨歲月時光,每一天都可以找到一種真正屬于自己的樂趣。

那些屬于“立夏”這一天的書法篆刻作品,細細讀來,其實各有差異。

馮漢對聯 辛巳立夏

有的是巧合,因為古人基本上每天都會寫字,碰到某個節氣,那便正好。如果恰好那天有事,或者沒有滿意的作品,那就作罷。李瑞清和馮漢的對聯可能是一種偶合。李瑞清對聯集《鄭文公碑》字,當時才29歲,但筆法成熟蒼老,因為抖動過甚,顯得做作。看來,李瑞清是有意追求風化剝蝕的效果。近代廣東鶴山人馮漢的知名度不高,但書法不俗,有自己的想法。金文明顯受黃士陵的影響,結字多為方形,同時多用方折,方圓兼融,動中生靜。最有意思的是落款,堅硬的魏碑筆畫融入了行草筆意,明顯從趙之謙出,但又有不同。無論是碑化行草還是行草化碑,都做出了不易的嘗試。伊秉綬算是專意,因為他喜歡在夏天寫字。現在所發現的伊秉綬作品,署款有很多是在夏天的。伊的上下聯中有疊字,各有差異,毫厘生變,大家手筆,豪放不忘精微。伊隸有顏楷筆意,雄壯博大,行書題款通常細致靈秀,學李東陽,反差極大,卻又動靜相宜,極具意味。

伊秉綬對聯 壬申立夏

丁佛言臨《衡方碑》作品接近兩百字,一氣呵成,可見功力非凡。用筆鋪排,注意筆法對于鄧散木影響很大。款字寫道:“伯恒先生甲子(1924)冬以此紙屬書金文,持之數月,迄無以應,今將赴都,愧無以與故人相見,乃寫衡方數行,以圖塞責,殆所謂急不暇擇者,未知伯恒其有以恕我否。時乙丑(1925)立夏節,佛言倚裝記。 ”作品是去年冬天應朋友之索請,到第二年立夏才完成所交代的任務。真是寒來暑往!

衡方碑 丁佛言臨 乙丑立夏

呂海寰臨《蘭亭序》最有意思。“暮春之初”過后,便是初夏時節。看來,此件作品與節氣確實特別對應。言及至此,不僅讓人想到王羲之在暮春時寫下《蘭亭序》,是不是因此而更加愜意呢?也許就是真的。“天人合一”有時候說起來很玄,有時并不玄,人體就是一個小宇宙,最明顯的,對天氣是有預感的,每到陰雨天,關節酸痛,比天氣預報還要靈光。如果王羲之在夏天或冬天寫《蘭亭序》,也許就不是《蘭亭序》,就算有,也可能是另一種風貌,可能會近似張岱《湖心亭看雪》的那種感慨。

王福庵在立夏有創作,也有臨《白盤》作品。看來,他的日課習慣極其強大。換一種說法更貼切,他已經真的上癮了!因為平時寫字刻印極度勤奮,和某個節氣相逢的頻率很高。吳昌碩同樣也極為典型,幾乎每個節氣都有作品現身。可以簡單測算一下,老人家“詩書畫印”四絕,一生書畫作品大大小小難以計數,刻印三千方以上,詩歌存世兩千首左右,一生八十四歲,成果如此豐沛。綜合衡量,勤奮是可以測算出指標的。

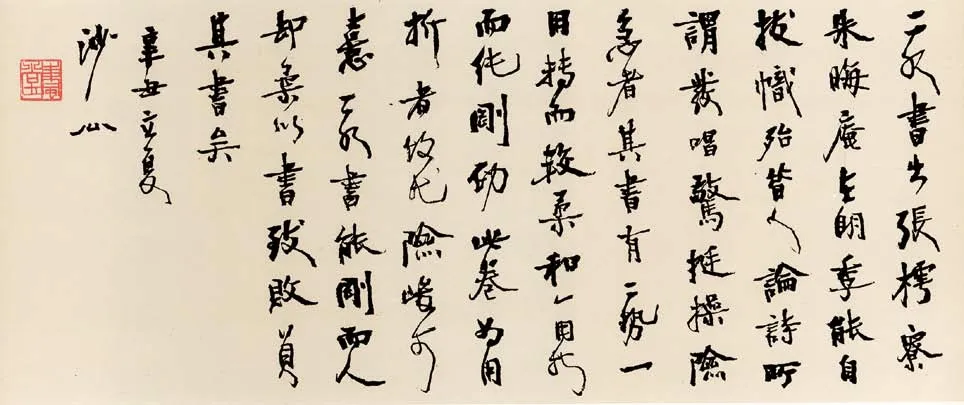

今年正好是辛丑年。讀到胡小石的作品,落款是“辛丑立夏”,再往前又一個六十年,就是《辛丑條約》。胡小石題跋中點明了其來源,乃出自朱熹和張即之,并評價了張瑞圖書法:“其書勢有二:一用轉而較柔和,一用折而純剛勁。”“二水書能剛而人卻柔,以書致敗。”可謂的論。朱耷所書內容為《東坡居士游廬山記》:“仆初入廬山,山谷奇秀,平生所未見,殆應接不暇,遂發意不欲作詩。……”時在“庚辰立夏”,此時七十四歲,人書俱老之境。正當此際,八大書法的空間感處理已經獨具一格。四面留空,字跡密集,尤其刺目的是“何園”印章,比字形大幾倍。八大絲毫不為很多律令所限,我行我素,方能成就個性。

袁枚的《所見》詩非常有名:“牧童騎黃牛,歌聲振林樾。意欲捕鳴蟬,忽然閉口立。”古人的詩句,總會有幾重意境,讓人生出許多想象。他在某個“立夏日”給西崖老人寫了一封信,但在哪一年卻不得而知。如果想知道,還得費些周折,得做一番考據。這位聲色犬馬的大才子,留下一個待破的“懸案”。

處其厚 庚戌立夏篆刻 吳昌碩

西蠡 乙酉立夏篆刻 吳昌碩

呂海寰 丙辰立夏

胡小石 辛丑立夏

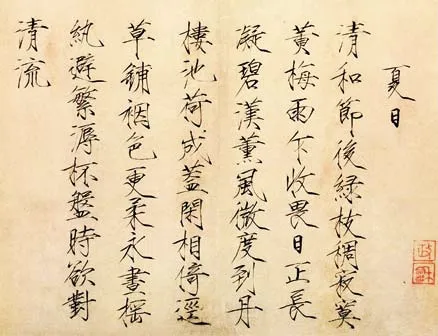

有的作品沒有明說是立夏,這樣的帖讀起來卻更有意味。比如蔡襄的《私詠帖》,“初夏時景清和,愿君侯自壽為佳。”宋皇佑二年十一月,蔡襄自福建仙游出發,應朝廷之召,赴任右正言、同修起居注之職。途經杭州,約逗留兩個月后,于次年初夏繼續北上汴京。臨行之際,給邂逅錢塘的好友馮京留了一封手札,這就是《思詠帖》,也叫《初夏帖》。讀趙佶的《夏日詩》,不禁感慨,想不到皇帝老兒也會在夏天里尋覓詩情畫意:“清和節后綠枝稠,寂寞黃梅雨乍收。”“池荷成蓋閑相倚,逕草鋪裀色更柔。”這位“愛丹青不愛江山”的皇帝,為后世飽受詬病。如果把“赤日炎炎似火燒,野田禾稻半枯焦。農夫心內如湯煮,公子王孫把扇搖”和《夏日》詩放在一起讀,反差實在太大!趙佶是一個優秀的書法家,但不是一個好皇帝。皇帝也可能“不務正業”!

左:東坡居士游廬山記 朱耷 庚辰立夏

右上:夏日 詩帖 趙佶

右下:袁枚致西崖手札

對于大多數普通人來說,喜歡初夏的五月,天氣還不是那么炎熱。從南方逶迤而來的季風,帶著潮濕,帶著雨,帶著勃勃的生機。五月是梔子花開的季節。荷葉初碧,映日荷花別樣紅。遠方層巒疊嶂,綠蔭濃密。自立夏開始,槐香暗度、枇杷滿樹、新麥飄香、青梅煮酒,可以做很多事。想來李清照遇見趙明誠,一定是在青梅初熟的日子,于是寫下了“和羞走,倚門回首,卻把青梅嗅”的句子。科技帶來了空調,但也沒有了納涼和拉家常,沒有了螢火蟲,只有燈紅酒綠。最主要的,是再也寫不出那樣的詩詞、那樣精彩的書法。

《說文》中解釋:“夏,中國人也。”“中國有禮儀之大,故稱夏;有服章之美,謂之華。”中國文化中,大水也稱為夏。古城一帶的漢水,曾經名為夏水,漢口則稱為夏口。華夏文化的源遠流長,猶如江水般生生不息。泰戈爾的《飛鳥集》中有“生如夏花之絢爛”的句子。夏天里的生命豐富多彩,每一種生命都有自己的生存方式。說到本質,每個人的一生,都是努力尋找自己的位置,在合適的時間做對合適的事情,找對合適的朋友。最需要提及的是,夏天的蟬聲,有時特別急促,往往在最高漲的音符處戛然而止,擲地如金石之聲。年幼時聽不出什么,人到中年,算是懂了。那是對于生命時光短促的留戀和哀怨。法布爾的《昆蟲記》中記錄了蟬的一生,四年黑暗,一朝歌唱。這何嘗不是生命之歌,也是生命的絕唱啊?

年年立夏,今又立夏。愿所有人收入可以不在話“夏”,朋友能夠遍布天“夏”,談一場戀愛,心想事成,花前月“夏”。快樂一夏,好運一夏!

書法家的夏天,注定要揮汗如雨。書法,燦如夏花!