大寫老后

◆ 張千山(湖南 邵陽)

今年78歲的老后(劉啟后)老師,是我很敬重的老一輩文藝家。因為,在我的感覺與認知中,老后作為一位優秀的地域文化學者和充滿大愛的老藝術家,其德、識、才、學,都是可以大寫的。

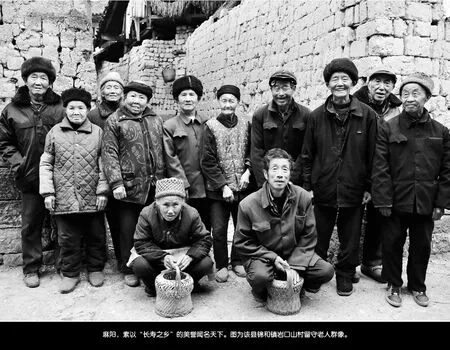

其德大也。作為湖南文藝界唯一的敬業奉獻道德模范,定居隆回縣城和省城長沙的他,以連續40多年的時光,300多次深入遠離縣城和長沙的小沙江、虎形山等花瑤地區,且有9個春節都是在花瑤山寨度過的,為的就是給瑤族父老鄉親拍出更新更美的圖片,從更多的瑤胞那里淘到豐富多彩的傳說、典故與歌謠。幾十年中,他與7000多花瑤群眾成了哥們親戚,“后老師”“老后”,成了他在瑤山最響亮也最親切的稱呼。有人形象地說,花瑤山寨那些靈性的阿狗阿貓,都和這里的老人孩子挑花姑娘一起,成了老后鏡頭里熟練的模特了。他們和這里的古樹流云、梯田飛瀑、巨石板屋、古老歌謠一起,定格成了老后文章著作里永恒的風景。光有一份情懷、一份執著,沒有一份對大地與民間的敬畏是不可能做到這些的。這種源于大愛的大德,是成就一位優秀文藝家的思想根源和道德基石。

其識大也。也許是天縱機緣,出生于湖南芷江的劉啟后偏偏就生長生活在了隆回且工作在這里,又偏偏與古老的花瑤撞了個滿懷。到過花瑤、欣賞過花瑤、感慨過花瑤的人何止成百上千?在很多人把古文化遺存和民間文化當作累贅和破爛廢棄、淘汰甚至破壞的時候,唯有他卻以敏銳的眼光、清醒的認識,把花瑤文明、古梅山腹地的原生態文明視為中華文明的活化石之一,把它們當作瑰寶和富礦,傾注以真情與深愛,不遺余力地去發掘、推介、呼吁保護與搶救。一首首山歌的記錄,一條條花裙的收集,一個個手訣的積累,一幅幅年畫的整理,一場場節慶活動、婚喪禮儀和巫師法事的跟拍,任風雨吹打記憶,任歲月蒼老流年,任貧寒圍困本該清靜悠閑的花甲與古稀,老后,以常人難有的定力,在湘中的民間做著唐·吉珂德式的拼搏與努力。這一份艱辛與不易,非大見識大眼界大情懷者不能為也。為此,中國文聯副主席、中國民間文藝家協會主席、國務院參事馮驥才先生在其文章和書信中多次贊譽老后,稱他為“民間文化守望者”“民間文化保護領域的殉道者”“湘中文化的棟梁”“民間文化保護事業的無私奉獻者”。

其才大也。老后是中國民間文藝家協會會員、中國攝影家協會會員,也是湖南省作家協會會員,還是很多民族音樂、民間美術研究機構的特聘研究員。他天分高,悟性好,身體素質也很好,天然一副“天行健,君子以自強不息”的勁頭與派頭。年過古稀了,仍然觀察細微,反應敏捷,廣搜博覽,記憶超群,出口成章,下筆有神。田野采風,餐風露宿亦能對付;走起路來,腿腳依然穩健靈泛,還能時常表演單杠、雙桿、拿頂、倒立行走等體操和武術節目。這一切,讓很多后生晚輩自嘆不如。于是,我們讀他的《神秘的花瑤》等書,會被其情思飛躍、詩意盎然而多知多趣的文字所感染;我們看他的《我的父親母親》那樣數以千計的圖片和展覽,會被他捕捉的一個個精彩瞬間所打動;我們聽他那深受全國各地高校歡迎的《璀璨的鄉土文明》的學術演講,會被他的激情與深情所陶醉。他以靈為根、以勤為本積累造就的文化創意之才、宣傳鼓動之才、活動組織之才,成就了花瑤民俗、灘頭年畫等眾多湘中湘西南地域文化在國內高端的場所登堂入室并在國際范圍的廣泛流布。

其學大也。自上世紀80年代至今的近40年中,作為攝影家、作家、民俗文化學者的他,一直扎根于湖南隆回的花瑤地區,并以此為圓心,將行走的半徑放大到了整個資江流域、雪峰山區以及大湘西區域。同時,他把民俗事象考察研究的范圍,也由花瑤地區的民歌、服飾、婚俗與節慶民俗等放大到了對古梅山地區巫術、法事、民間美術、音樂、戲劇、舞蹈、醫術、匠藝、絕技、體育及鄉土文學等諸多方面。幾十年如一日,他在民俗文化與民間藝術的天地里扎深根,掘深井,用硬辦法,下苦功夫,傾其所有,心無旁騖,完成一部部厚實的著作,填補一項項學術文化空白,也獲得了很多與很高的評價與贊譽。一部《花瑤女兒箱》里展示的花瑤挑花圖樣,就是從他搜集拍攝的2000多種裙花圖樣中精選編成的。從縣、市到省級的道德模范、文化貢獻獎,到2014全球華人十大中華文化人物、全球藝術家聯盟攝影藝術終身成就獎、CSR中國文化獎杰出貢獻人物、全國非遺保護十大新聞人物等,其中的任何一個獎項和稱號,都是很有分量的。

非學無以廣才,非志無以成學。老后,就這樣以讀萬卷書、行萬里路的實踐,在大愛大德的基礎上成就著他的大識、大才和大學。

古人說:“充實之謂美,充實而有光輝之謂大。”老后,這位文藝家志愿者的楷模、這位傳統文化與鄉土文明的守望者和殉道者,以其充實而有光輝的文化行動,把其人其事其文,大寫于民間,也必然大寫于地方文化的史冊。

可以斷言,對于隆回花瑤而言,對于古梅山核心區的文化而言,大德、大識、大才、大學、大有、大成如老后者,前無古人。

但我們更熱切地期待和呼吁:后有來者。因為,后有來者,才更是民族文化之幸、家國之幸,也才是老后之幸!

攝影 老后