惠州的“東江烽火”

文|本刊記者 馬格淇

在風云激蕩的年代里,東江流域的民眾,面對著國破山河的慘狀與民族危亡的困境,毅然在他們的母親河上點燃了革命抗爭的熊熊烽火。用赤子之心與血肉城墻,吶喊著“革命不止、烽火不熄”的豪言,踐行著保家衛國的信念。

高譚老蘇區革命紀念堂。

古城惠州,不僅讓一代名家蘇東坡留下了“日啖荔枝三百顆,不辭長作嶺南人”的風趣佳句;更留下了近代以來可歌可泣的紅色革命華章。這里潺潺南流的東江水,不僅孕育了全國首批農村革命根據地之一的中洞革命根據地,在中國共產黨波瀾壯闊的革命浪潮中,更誕生了縱橫在東江山水之間的廣東人民抗日游擊隊東江縱隊。

從埋藏于博羅縣羅浮山深山密林處的游擊武裝指揮部,到如今頗有蘇式建筑風格的高潭老蘇區革命紀念堂;從葉挺紀念館中展示的一代名將傳奇過往,到中洞村革命壁畫里描繪的農村共產武裝的斗爭史詩。一步步,一幕幕,這些或是壯烈、或是悲愴的紅色革命故事,隨著時間的推移,逐漸塵封在一灣東江水之中。看似隨波逐流,實則革命的記憶早已連成一串,凝聚成一條綿延千里的“東江烽火”,那些革命的精神與意志傳承至今,未有衰減。

惠州的“東江烽火”,是生生不息的長歌。

從1922年“農民運動之王”澎湃在高潭點燃農民運動紅色革命的高潮,到1945年東江縱隊大部北撤山東參加解放戰爭,惠州與東江的革命烽火,足足燃燒了二十余年,幾乎貫穿了我黨在新中國成立前的革命歷史進程。

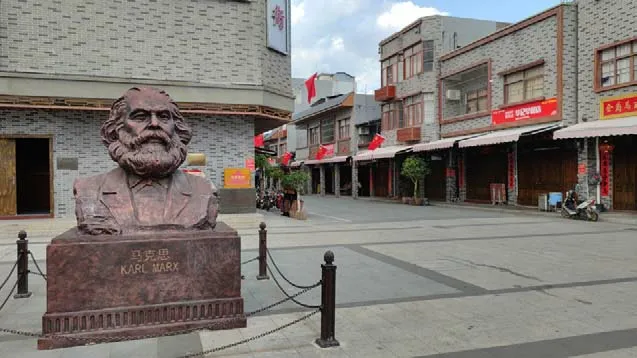

如今,高潭鎮上的“列寧街”“馬克思街”依舊在靜靜訴說著當年紅色革命的紅火景象,羅浮山的大小古廟與東江縱隊紀念館,也將東江縱隊曾經散落在山上的指揮部呈現在當下。

透過黨史,我們不難看出,當中國共產黨誕生時,東江人民敢為人先,以轟轟烈烈的農民運動積極響應共產主義的傳播。當廣州淪于日寇鐵蹄、華南告急時,東江人民拿起原始落后的武器,戰斗在山水之間,以游擊武裝予以侵略者沉重打擊。

惠州的“東江烽火”,是凜冽殘酷的風暴。

毛主席曾在《湖南農民運動考察報告》寫過:“革命不是請客吃飯,不是做文章,不是繪畫繡花,不能那樣雅致,那樣從容不迫,文質彬彬,那樣溫良恭讓。革命是暴動,是一個階級推翻一個階級的暴烈的行動 。”

惠州的紅色革命,同樣如此。

在高譚鎮中洞村的廣場壁畫上,不僅可以看到中國共產黨在這里實行土地革命的盛況,也能看到根據地失守后,國民黨軍隊和民團在此處進行“三光”政策的慘狀。時人哀嘆:“村莊不聞雞犬聲,唯見斷墻頭冒煙,田園荒蕪藏蛇獸,樹木摧殘難再生。”據統計,僅在第一、二次國內革命戰爭時期,高譚鎮被殺害的革命者近3000人,絕戶400多戶。

而在羅浮山的東江縱隊紀念館里,我們也能看到為革命犧牲的東江烈士,他們的容顏與事跡寫滿了長廊。后人或許真的很難想象,他們為了理想與信念,做出了怎樣痛苦的折磨與殘酷的犧牲。

惠州的“東江烽火”,是光輝萬代的精神。

當戰亂遠去,唯有遺跡史館塵封記憶;當和平降臨,更應回想曾經的先輩壯志。如今,東江之上早已沒有了槍炮硝煙,東江水已為深圳和香港等地供水數十年之久;而東江復航后活躍其上的大小船舶,也為這條許久不見航運的江河多了幾分活力與喧鬧。這些東江兩岸建設的故事與歷程,或許正是東江紅色革命歷史最好的續曲與傳承。

當日出拂曉,羅浮山的大小景點上,開始出現絡繹不絕的游客,踏青的腳步與和諧的蟲鳴鳥叫聲遍布山川。當夜幕降臨,高譚老蘇區革命紀念堂前的廣場上,三五成群的大媽伴隨著廣場洪亮的革命紅歌跳起廣場舞,孩子們在四周嬉笑打鬧......每當此時,我們似乎就會突然發現,這里曾經發生過的戰斗,流淌過的鮮血,振臂高呼過的吶喊,如今看來,都是那樣的值得。

列寧街。

馬克思街。