腎雜合性嗜酸性細胞腺瘤/嫌色細胞腫瘤CT表現1例

楊君琳,蔡 武△,范國華,徐 亮,竇 欣,徐龍江,劉曉龍

(蘇州大學附屬第二醫院:1.影像科;2.病理科;3.泌尿外科,江蘇 蘇州 215004)

腎雜合性嗜酸性細胞腺瘤/嫌色細胞腫瘤(HOCT)多發生于BHD綜合征(BHDS)和(或)腎嗜酸性細胞增生癥患者,二者均不合并的散發病例在國內外極為罕見[1-2]。本例患者體檢未見明確皮膚和肺部病變,且術中僅發現右腎單個結節,因此,本例HOCT患者為極為罕見的散發型。為提高對該病的認識,現將本院收治的1例 HOCT患者CT表現、組織學形態、免疫表現、治療及預后探討如下。

1 臨床資料

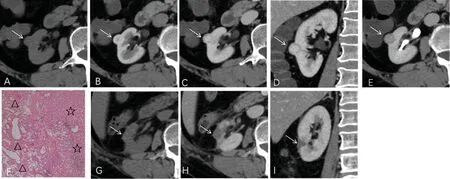

患者,女,64歲,體檢發現右腎占位1周。2019年3月18日至本院進行腹部CT檢查示右腎中下極腹側實質內見一類圓形稍低密度灶,長徑約16 mm,密度均勻,邊緣光滑,形態規則,與腎實質接觸面圓鈍,平掃CT值約27 HU(圖1A);增強掃描皮質期病灶明顯強化,CT值約165 HU(圖1B),強化程度接近腎皮質;實質期病灶仍見持續強化,CT值約173 HU(圖1C、D);排泄期病灶強化程度降低,CT值約112 HU(圖1E)且低于腎實質。CT平掃聯合增強檢查提示右腎占位,考慮透明細胞癌可能性大,后入住本院泌尿外科。病程中患者無腰部疼痛、腹脹、腹痛、肉眼血尿、尿頻、尿急、畏寒、發熱等不適。入院后行全身麻醉腹腔鏡保留腎單位右腎腫瘤切除術。手術見右腎中下極偏腹側有一腫塊,與腎臟延續,表面光滑,突出腎實質表面,質軟,有包膜,未見腫大淋巴結。術后病理肉眼見灰黃色結節1枚,直徑約1.6 cm,質軟,界尚清。蘇木精-伊紅染色鏡下見嗜酸細胞瘤樣細胞及嫌色細胞癌樣細胞,呈實性、肺泡狀排列,前者細胞圓形,細胞質內含嗜酸顆粒,細胞核深染;后者細胞較大,細胞質豐富,細胞核皺縮,可見明顯核周空暈(圖1F)。免疫組織化學檢查:Ki67(+,約1%),波形蛋白(Vimentin)(+),EMA(+),酪氨酸激酶受體(CD117)(+),SDH-B(+),磷酸酯酶與張力蛋白同源物(PTEN)(-),Uroplankin-3(-),RCC(-),細胞角蛋白7(CK7)(-),α-甲酰輔酶A消旋酶(P504s)(-),人類表皮生長因子2(Her-2)(-),環氧化酶2(COX2 )(-)。病理診斷:(右腎)HOCT。術后3個月隨訪時復查患者CT,未發現復發或轉移征象(圖1G~I)。

A~E.術前腹部CT平掃、皮質期、實質期、排泄期、冠狀位重建;F.術后病理切片(“△”所示為嗜酸細胞瘤樣腫瘤細胞區域,“☆”所示為嫌色細胞癌樣腫瘤細胞區域);G~I.術后3個月CT平掃、靜脈期、冠狀位重建。圖1 右腎CT圖像及病理涂片(蘇木精-伊紅染色,100×)

2 討 論

HOCT是一種由不同數量比例的嗜酸性細胞瘤樣和嫌色細胞癌樣腫瘤細胞構成的少見雜合性腎細胞癌,鏡下主要表現為嗜酸細胞腺瘤樣細胞和嫌色性腎細胞癌樣細胞混合存在或呈植物樣結構[3]。免疫組織化學中CK7對2種腫瘤細胞的鑒別具有重要意義,該標志物陽性為典型嫌色細胞癌樣區域,陰性為嗜酸性細胞瘤樣區域[4];本例患者CK7為陰性,考慮為病灶中嗜酸性細胞瘤樣細胞比例較高所致。

HOCT的CT平掃表現為類圓形稍低密度灶,邊緣光滑,形態規則;增強掃描由于病灶內嗜酸性細胞瘤樣細胞及嫌色細胞癌樣細胞比例不同而具有不同的強化方式,其中以延遲強化且峰值出現在實質期具有一定的特點。本例患者CT表現與BHATNAGAR等[5]研究結果一致,但需與其他腎臟腫瘤相鑒別:(1)腎嫌色細胞癌多呈類圓形,邊界清晰,瘤內合并鈣化、囊變壞死及出血比較少見;平掃多呈等密度或略高密度,密度均勻;增強后多呈輕中度均勻強化,排泄期強化程度均低于皮質期髓質期,且低于周圍腎實質[6-7]。(2)腎嗜酸性腺瘤呈類圓形或橢圓形,境界清楚,腫瘤平掃密度較高,密度多不均勻,囊變、鈣化及脂肪少見;增強掃描各期程度均低于正常腎皮質;可出現特征性星狀瘢痕[8],部分可出現節段性增強反轉。(3)腎透明細胞癌是腎臟最常見的一種腫瘤,呈低密度,多不均勻,邊界欠清晰,出血、壞死及囊變多見,可有假包膜及鈣化;增強掃描呈快進快出型[9-10]。

HOCT呈良性和惰性經過,至今尚無HOCT出現侵襲及惡性行為的相關文獻報道,隨訪也未發現腫瘤復發或惡變的證據[11]。本例患者術后3個月隨訪復查CT未發現復發或轉移征象。因此,在臨床工作中如CT平掃發現腎實質內邊界清晰的類圓形稍低密度灶、增強掃描明顯強化且峰值出現在實質期時要考慮HOCT的可能性,并且完善相關胸部及皮膚檢查,以明確有無合并BHDS和腎嗜酸性細胞增生癥,但最終診斷還要靠病理檢查。治療方面可行保守治療并密切隨訪監測;如為BHDS合并HOCT時,SCHMIDT等[12]建議,當腫瘤直徑小于3 cm可行保守治療并密切隨訪監測,當腫瘤直徑大于或等于3 cm盡量采取保留腎單位的腫瘤切除術。