草原生態補償政策實施效果評價

——以伊犁河谷為例

恒巴特·阿賽那力,海力且木·斯依提,阿依吐爾遜·沙木西

(新疆農業大學管理學院,烏魯木齊 830052)

草原是廣大牧民基本生活、生產和經濟來源的重要物質保障,也是維護國家生態安全的自然屏障。中國有各類天然草原約3.1億hm2,約占國土總面積的41.7%[1]。由于自然和人為因素,草原遭遇了不同程度地破壞和退化風險。為了控制草原生態環境惡化,2011年開始在內蒙古、新疆、西藏等8個草原牧區省份實施了第一輪草原生態補償政策,2012年將政策實施范圍擴大到黑龍江等5個非主要牧區省份的36個牧區半牧區縣[2],并取得了顯著成效。為了繼續加強草原生態建設,從2016年起在13個省份實施第二輪草原生態補償政策。對于草原生態補償的研究,更多關注的是草原生態改善情況、牧民對政策的滿意度、補償標準以及對牧民生計和收入的影響等方面[3-7],對草原生態補償政策從生態效益、經濟效益和社會效益綜合評價研究相對較少;已有研究對內蒙古、甘肅等地研究較多,而對伊犁河谷研究相對較少且不夠深入。伊犁河谷作為中國重要的畜牧業基地,科學、系統地評價伊犁河谷草原生態補償政策實施效果,對改善當地草原生態環境、促進經濟發展與社會進步具有重要意義。

1 伊犁河谷草原生態補償政策實施情況

1.1 伊犁河谷概況

被稱為“塞外江南”的伊犁河谷位于新疆西北部,屬于新疆荒漠區北疆荒漠亞區,是中國著名的畜牧業區和旅游區。伊犁河谷天然草原面積為349.29萬hm2,占伊犁河谷國土面積的61%。72%的草原以放牧形式利用,其中,夏草場102.14萬hm2,冬草場83.66萬hm2,春秋草場87.11萬hm2。累計建人工草場14.47萬hm2,改良草場207.4萬hm2。主要有八大類草地類型,擁有3個國家級自然保護區、1個自治區級自然保護區。伊犁河谷天然草原植被發育良好,山地植被垂直帶結構明顯,而且比較完整。由于氣候異常、毒草鼠蟲害增加、超載放牧等原因,伊犁河谷草原出現了較嚴重退化,退化面積約221.07萬hm2,占天然草原總面積的63%[8]。

1.2 政策實施情況

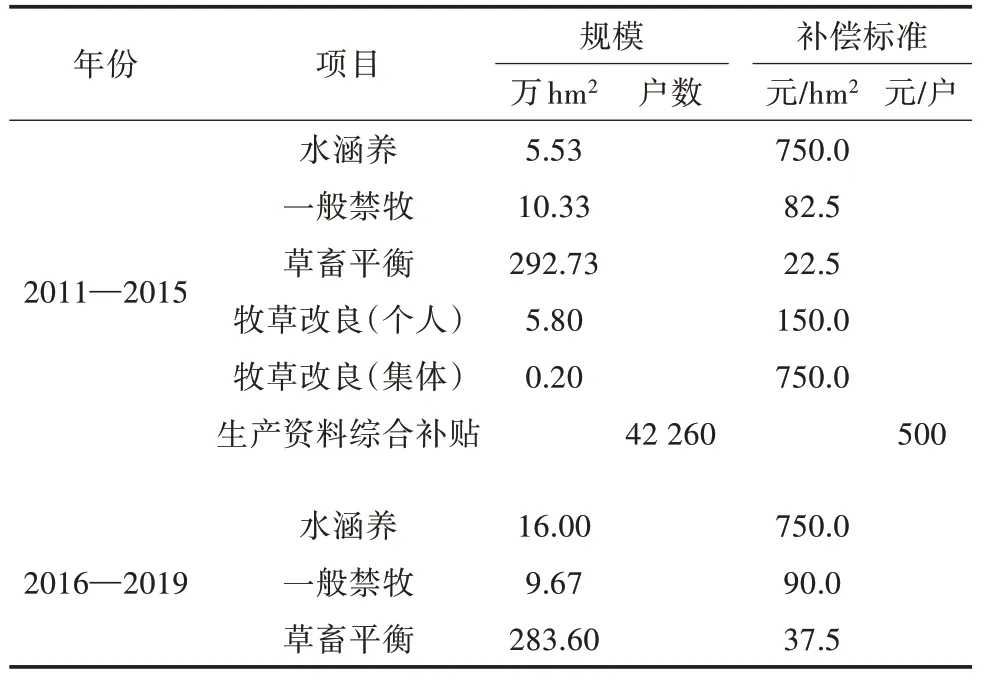

草原生態補償政策是中國在草原生態保護方面投入資金多、覆蓋范圍廣的一項惠牧政策,其目的是為了改善草原生態環境,提高牧民收入。在第一輪草原生態補償政策實施期間,伊犁河谷每年在重要水源涵養區實施禁牧5.54萬hm2,退化嚴重區禁牧(一般性禁牧)10.33萬hm2,實現草畜平衡區292.73萬hm2,發放牧草良種補貼和生產資料綜合補貼7.3億元。第二輪草原生態補償政策根據上一輪的實施情況作出調整,取消了牧草改良補貼和牧民生產資料綜合補貼,水源涵養區實施禁牧面積增加約10.47萬hm2,補貼標準沒有變化,一般性禁牧和草蓄平衡區面積相對減少,一般性禁牧補貼標準調整到90.0元/hm2,提高7.5元/hm2,草畜平衡補貼標準調整到37.5元/hm2,提高15.0元/hm2,到2019年,共計發放9.4億元。詳見表1。

表1 伊犁河谷地區草原生態補償政策實施情況

2 草原生態補償政策實施效果評價指標體系的構建

2.1 調研數據來源

根據伊犁河谷的實際情況,選取了伊犁河谷兩個典型的牧業縣,新源縣和尼勒克縣作為研究區域,具體分布見圖1。在實地調查過程中,采用問卷調查和訪談法,對牧戶家進行問卷調查,對政府工作人員進行訪談,到伊犁州、新源縣和尼勒克縣的林業和草原局收集有關草地資源和政策實施情況的資料。問卷發放以新源縣、尼勒克縣的6個鄉鎮6個行政村的牧民為主,主要內容包括被調查者的基本情況、家庭情況、對草地資源現狀的認識以及對草原生態補償政策的評價。發放問卷200份,回收有效問卷188份,有效率為94%。

圖1 區域分布

2.2 構建指標體系

建立的評價指標體系圍繞實施草原生態補償政策對牧民及草原所產生的影響,基于已有的研究成果,遵循科學性、系統性、實用性原則,并咨詢草原生態環境治理研究領域研究人員,從生態效益、經濟效益、社會效益三方面選取18個指標,構建草原生態補償政策實施效果評價指標體系,具體見表2。

2.3 確定指標權重

為反映各指標的重要程度需對指標賦予相應的權重,采用層次分析法,確定各級指標權重[9]。邀請了新源縣、尼勒克縣的林業和草原局工作人員以及高校教師、專家等共計20人,對各指標根據相對重要性,按照1~9標度法進行打分,構造數值判斷矩陣。對判斷矩陣進行一致性檢驗,使所有判斷矩陣滿足CR<0.1時或λmax=n,CI=0的條件[10]。利用邁實層次分析法軟件計算各指標權重值,最終得到草原生態補償政策實施效果評價各層指標的權重,詳情見表2。

表2 草原生態補償政策評價指標體系及其權重

3 草原生態補償政策實施效果模糊綜合評價

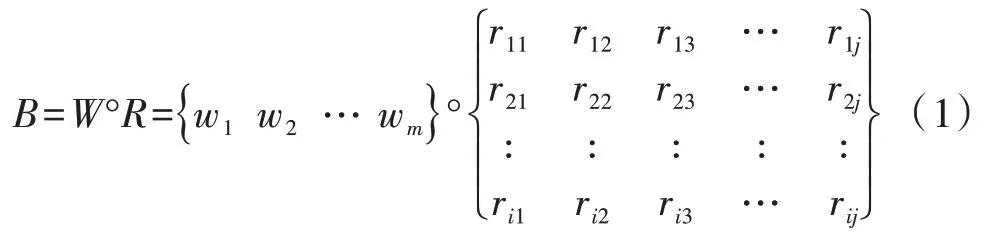

采用邁實模糊綜合評判軟件對數據進行處理,模糊綜合評價法是基于模糊數學理論,將定性評價指標定量化的過程,其評價結果是根據最末一級指標的權重和隸屬度逐級向上計算得出,具有操作簡單且結果可靠。具體如式(1)所示。

式中,B表示評價結果,W表示指標權重向量,wi表示各指標權重系數,R表示模糊關系矩陣,rij表示第i個因素對j中評價的隸屬度,“°”表示模糊算子,采用模糊理論中的加權平均算子M(·,+)。

3.1 確定評價等級

為了直觀反映出對草原生態補償政策模糊綜合評價的結果,將評價集合定義為V={v1,v2,v3,v4,v5}={好,較好,一般,較差,差}。由于多級模糊綜合評價所得到的評價結果是一個模糊向量,而實際需要的是清晰評價,為了使評價的最終結果明確,需要對該向量進行精確化,或稱為反模糊化,以確定綜合評價等級[11]。采用模糊綜合評分值法對模型所得到的評價結果進行反模糊化。通過模糊綜合評價得到隸屬度bj={bj1,bj2,bj3…bj5},并為每一個隸屬度賦值yj(yj>0),即yj1=10(分),yj2=8(分),yj3=6(分),yj4=4(分),yj5=2(分),其中1、2、3、4、5分別代表好、較好、一般、較差、差,利用式(2)對各項隸屬度和賦值進行綜合評分,得出各指標層的評價指數Yj,并將評分值0.00~10.00劃分為5個等級,并依據表3劃分草原生態補償政策實施效果等級。

表3 政策實施效果等級劃分

3.2 模糊綜合評價

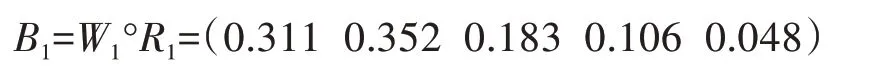

3.2.1 一級模糊綜合評價 對生態效益A1進行模糊綜合評價,由表2可知,生態效益A1的權重向量W1=(0.315 0.206 0.116 0.097 0.136 0.130)。

(1)進行單因素模糊評價,建立模糊關系矩陣。

(2)進行多因素模糊綜合評價

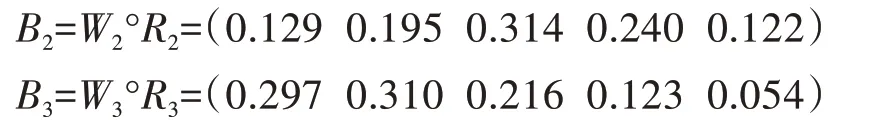

同樣可以得到經濟效益B2、社會效益B3的模糊評價結果:

3.2.2 二級模糊綜合評價 對一級模糊綜合評價結果B1、B2和B3進行整理,構成矩陣B,將矩陣B作為準則層評價因素對評價等級的隸屬度矩陣R[12]。由準則層的權重向量W=(0.477 0.298 0.255)。

3.3 評價計算結果

根據模糊綜合評分值法,對模糊綜合評價模型所得到的隸屬度B進賦值,計算出評價指數Yj。計算得出生態效益評價指數Y1=0.311×10+0.352×8+0.183×6+0.106×4+0.048×2,保留小數點后兩位有效數字,為7.54。

同理可以得出,經濟效益評價指數Y2為5.94;社會效益評價指數Y3為7.34;綜合效益評價指數Y4為7.01。

4 結果與分析

4.1 生態效益評價

草原生態補償政策的生態效益評價指數為7.54,處于第二等級6.00~8.00,說明政策使得伊犁河谷生態環境改善效果比較好,草原的植被、生產力得到較大程度恢復,鼠蟲害發生率下降。2018年伊犁河谷天然草原鮮草產量達2 069萬t,比“十二五”期間鮮草平均產量增加213萬t,增幅達11.4%;草原綜合植被蓋度達65.7%,較“十二五”期間平均增加4.1%。伊犁河谷作為著名的旅游區,以迷人的風景和舒適的氣候吸引著國內外游客,帶動了伊犁河谷經濟的發展。而草原生態補償政策實施不僅改善了草原生態環境,更是伊犁河谷畜牧業和旅游業可持續發展的保障,良好的生態環境、怡人的氣候、天然的風景成為了伊犁河谷人民的驕傲。

4.2 經濟效益評價

草原生態補償政策的經濟效益評價指數5.94,處于第三等級4.00~6.00,說明該政策在伊犁河谷的經濟效果一般。隨著物價不斷上漲,牧戶得到的補償資金無法完全彌補因禁牧或減畜帶來的經濟損失,從而降低了部分牧民對政策的積極性,政策的實施對增加牧民經濟收入的效果有待提升。隨著草原生態補償政策實施,牧民的非牧業收入逐漸增加,牧民們開始發展集約化舍飼畜牧業,暖季放牧、冷季舍飼,這一過程需要修建更多牲畜棚圈,飼草料需求量也加大,增加牧民的經濟壓力,需要牧民減少牲畜數量,更注重品種改良。

4.3 社會效益評價

草原生態補償政策的社會效益評價指數為7.34,處于第二等級6.00~8.00,說明政策在伊犁河谷的社會效果較好。隨著草原生態補償政策的落實和“牧民定居”工程的實施,牧民已不同程度實現了定居,生活環境和生活條件得到了極大改善,牧區的基礎設施和治安情況得到了提升,推進了牧區生態文明的建設。隨著禁牧和草畜平衡制度的逐步落實,減少牲畜的牧戶轉變了為少量牲畜而全年放牧的生產方式,將草場和牲畜流轉給其他人,自己則從事飼草料種植、牲畜育肥或務工等,從原來只從事畜牧業變成了多種就業方式。

4.4 綜合效益評價

綜合效益評價得分為7.01,處于第二等級6.00~8.00,說明草原生態補償政策的實施在伊犁河谷地區整體上取得了較好的效果,取得這樣的成果,得益于伊犁河谷地區政府工作人員和牧民們的共同努力。但取得的成效與政策理想目標還有一定差距。為了實現草原生態環境得到改善的同時,更好地促進牧民收入增加,達到伊犁河谷畜牧業高質量發展的目的,不僅需要提高政府工作人員政策執行力,而且需要廣大牧民積極配合政策執行,意識到實施草原生態補償政策、保護草原生態的重要性。

5 小結與討論

運用AHP-模糊綜合評價法,對伊犁河谷草原生態補償政策的實施效果進行綜合評價,研究結果表明,伊犁河谷地區通過實施草原生態補償政策,草原生態環境得到了較好的改善,牧民的生活環境和生活質量提高,而增加當地牧民收入的效果一般。草原生態補償政策在伊犁河谷實施取得的成效比較顯著,其中生態效益、社會效益和綜合效益處于較好的水平,而經濟效益處于一般水平。

有學者認為,草原生態補償政策的有效實施,在一定程度上改善了伊犁河谷草原的草地退化現象,推動了當地傳統畜牧生產方式的轉型,然而因政策資金分配不合理,資金補貼低,難以保障牧民的日常生活開銷,沒有顯著增加牧民的收入[13]。也有學者認為,草原生態環境狀況有所改善,但對于農戶家庭收入影響相對較小,也未使得農戶收入有顯著改善[14]。

實施草原生態補獎政策是為了實現保護草原生態和促進牧民增收的雙重目標[15]。在草場禁牧期間,雖然草原植被、生態恢復較快,但長時間舍飼圈養難以實現且不利于牲畜健康,牧民只能租用草場或轉交他人放養牲畜。同時因為飼料飼草用量和勞動力成本增加、補貼標準偏低、發放不及時和政策監管力度不足等原因,增加了牧民生產支出,影響了政策實施效果。牧民普遍文化水平低、缺乏技能,嚴重制約了牧民轉變生產方式和再就業。

伊犁河谷地區在繼續改善草原生態環境的同時,需要根據實際情況提高補償標準,調整補償金發放時間;加強政策監管力度,杜絕邊保護、邊破壞的現象;提高牧民自身素質,加快轉變牧民生產方式,從而增加非牧業收入等,為促進伊犁河谷畜牧業健康發展和農牧民持續增收打下堅實的基礎。