閩粵四城文化遺產保護比較

彭瑩 劉永峰

廣東佛山與福建廈門、泉州和福州有許多相似之處,廈門與臺灣隔臺海相望、佛山與香港連江海相通,泉州與佛山都是GDP過萬億元的地級市,福州與佛山同是國家歷史文化名城。這三座城市對閩南文化的創新發展成效顯著,對佛山深入推進嶺南文化遺產保護與利用可提供寶貴的經驗與啟示。

廈門、泉州和福州的文化遺產保護與利用

廈門在保護文化遺產時,以整體性保護理念建設閩南文化生態保護區,構建較為完善的保護體系。一是加強組織領導,成立市領導掛帥的工作小組、專家委員會和非遺專家組,堅持規劃先行,注重法制化保障,出臺全國首個地方文化立法項目。二是建立全面完善的文化遺產數據庫、代表性項目及傳承人名錄,加強理論研究,強化普及傳播,將閩南方言與文化列入地方教育培訓課程。三是借助國際舞臺,實現我國與“一帶一路”沿線國家首次聯合申報“世遺”,通過“一區一節”、文博會、文藝大賽、民間藝術節擴大對臺對外文化交流與影響。四是發展非遺+旅游,打造“廈門老院子”“閩南神韻”“閩南傳奇秀”等非遺景區與演藝精品。以傳統街區改造為抓手,立足“三個注重”,實現文化遺產保護惠民悅民。在改造中堅持“有為政府”,組建市級指揮部,注重發揮市場機制作用,鼓勵國企民企實行市場化、專業化、規模化運營。注重傳統街區文化遺產活態保護,以“點、線、面”立體式激活老街區“宜居、宜賞、宜游”文化生態,以打造“沒有圍墻的博物館”讓文化遺產“見人、見物、見生活”。在對文化遺產保護修繕中注重服務民生,對“高齡”的居民古屋實施排洪、搶修、供電等排險補強工程,提升居民獲得感與幸福感。

泉州在古城保護建設方面,遵循“原真性保護、活態化利用、功能性提升、生態型修復、家園式共造”理念,努力建設“留人、留文、留魂”的“世界古城,活態古城”。有以下幾個特點:一是保障機制全,調集規劃、城建、文化等部門“精英”成立市級工作協調組,以基礎性、試探性、示范性工作帶動古城煥顏;二是示范引領性強,精心篩選出“七個一”(指一園、一區、一河、一街、一路、一厝、一站)提升改造示范工程,引領古城文化遺產系統化建設;三是公眾與社會資本參與度高,通過科普宣傳、通過基礎設施提升,逐步形成遺產保護志愿者和文物巡查員隊伍,近五年累計爭取各級扶持資金逾1.4億元,撬動項目投資15億元。在實施內容上體現為“四個率先”:率先實施文化遺產保護工作“五納入”(指納入領導班子和領導干部政績考核綜合評價體系、納入財政預算、納入社會綜合治理和平安單位建設、納入文明城市和文明鄉鎮創建考評體系、納入干部教育體系);率先推進文化遺產數字化建設,建成信息化管理平臺、文物監測系統、數字化日常巡查系統、遺產點智慧講解系統;率先創新文物監管聯動政策,建立文物、住建、資源規劃、發改、公安等部門參加的涉及文物的審批、執法、通報等聯動制度;率先強調文化遺產活化利用功能,分期分批分類修繕保護,完成22個申遺點500多個環境整治項目,完成金魚巷“微更新”,打造出泉州美食城、東亞之窗文創園、源和1916文創園等改造項目。

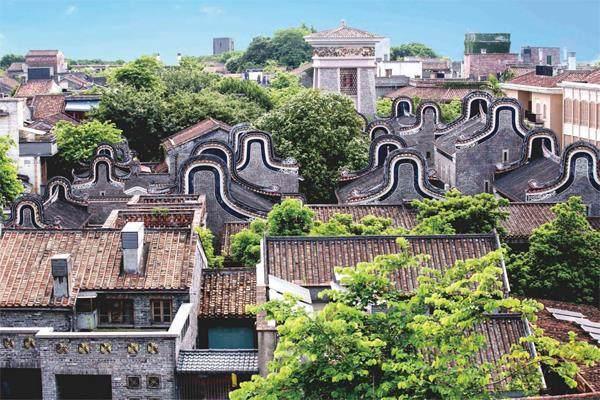

位于佛山市禪城區福賢路的東華里,是佛山現存最完整的清代莊宅式府第建筑群組,具有典型的嶺南民居建筑風格。佛山用現代化的手法保護和改造東華里,既延續了歷史街巷,又創造了尺度適宜的開放空間,使佛山的歷史風貌與城市脈絡得以傳承,并賦予新的生命力。

福州保護文化遺產則可以用五個關鍵詞來概括。保障體系健全:福州2012年就成立了以市委書記為組長、市長為常務副組長的歷史文化名城保護建設領導小組,2015年調整成立了市政府派出機構福州市歷史文化名城管理委員會,2019年健全了“1+6”(指《關于進一步加強福州古厝保護工作意見》和涉及歷史建筑保護與修繕、文物、歷史文化街區、傳統老街巷、非遺保護管理6份配套政策文件)保護政策體系;龍頭企業引領:福州文投集團是福州實施“文化強市”戰略的國有龍頭企業,資產總額170億元,所屬二級企業福州古厝保護開發集團有限公司、福州市文化旅游發展有限公司已成為全市文化遺產保護利用運營主體;普查認定全面:在全域范圍內開展文化遺產普查與系統梳理工程,尤其是對50年以上的建筑進行評審論證,確保應留盡留、應保盡保;專家審查嚴格:組建文化遺產保護專家庫,開展重要技術審查時省級專家不得少于三分之一,健全“一年一體檢、五年一評估”工作機制,并主動向社會公開評估檢測結果;創新活化有效:通過微改造“繡花”方式,以“漸進式”節奏培育古厝活化利用精品,將非遺與歷史建筑融合呈現。

提升佛山文化遺產保護利用的整體效應

廈門、泉州和福州先進的做法與經驗體現了文化遺產保護工作的系統性,啟發我們要以“系統性思維”提升佛山文化遺產保護利用的整體效應。

在保護主體上,建立健全保護機制,完善多元主體保護體系。一是建議重組佛山市國家歷史文化名城保護領導小組,加強名城建設市級統籌調控能力,設立歷史文化保護專家委員會,對歷史文化街區、名鎮、名村設計草案進行審議。二是將文化遺產保護納入領導干部工作考核評價體系,當前佛山市區級管理機制正在逐步完善,如禪城區已將歷史文化街區與歷史建筑納入國民經濟和社會發展規劃,并安排專項資金予以保障,建議接下來各區成立以區長為組長的保護領導小組,建立以區政府為責任主體,鎮(街道)為日常巡查和現場保護主體的歷史文化保護聯動機制,制定工作責任書,落實職能到崗、責任到人。第三,廈門市文化志愿者隊伍超1萬2千人,占總人口千分之三,穩居全國前列,要實現公眾廣泛參與文化保護,需要加強文化教育宣傳工作。建議完善佛山市“非遺五進”評估體系,即非遺進校園、非遺進社區(村居)、非遺文化融進城市公共空間、非遺文化融進夜間經濟消費空間、非遺文化融進旅游線路。將嶺南文化課程納入干部培訓計劃,完善文化遺產保護社會咨詢與監督機制,培養一批“深情能講”的文化志愿者,提升市民城市文化認同。四是提高市屬國有文化旅游投資集團發展成效,支持市場主體在保障社會效益的基礎上,合理開發與利用文化遺產資源,撬動社會資本、加強“自我造血”、實現“自主盈利”,為城市公共文化服務、文化產業、全域旅游增值提質。