禮玉文化興衰芻論

丁蘭舒

中國文明發展歷程中,禮文化占據著極為重要的地位,陶染著政治、思想、藝術、文學、宗教等諸多領域的方方面面;而以玉作為中心載體的玉文化同樣發揮著舉足輕重的作用,對中國自古以來形成的思想觀念影響深遠。兩者相合,形成了極具中國特色的禮玉文化。禮玉文化始于史前時代,經歷代興衰而存續至今,其背后的多層次原因值得深入探究,這對厘析中國傳統文化思想之內蘊,具有非常重要的參考意義和價值。

走進博物館,注視著安靜地躺在展廳一隅的精金美玉,它們雖因時光流逝已然蒙塵,光彩難現,卻令人倍感心安靜謐,于不覺中徜徉于時空流轉,仿佛可以一眼望見昔日的珠宮貝闕、珠圍翠繞之景。諸多珠寶之中,玉最為與眾不同。店販之玉雖也流光溢彩,卻并不吸睛奪目;館藏之玉雖歷經千年,卻依舊溫潤平和,仿佛從未受過歲月侵蝕。國人喜玉,被問及緣由,多因其潤澤內斂,不露圭角。因此,玉終究有別于其他奇珍,它很早便已經融入中國人的文化和歷史,融入華夏血脈之中,縱橫數千年。

中國與玉結緣,始于新石器時代。十余年前,遼寧省海城小孤山雖發現距今萬年以上的三件舊石器時代古玉器,但它們只是材質為玉質,并未被賦予象征意義與文化內涵,因此稱其為玉制品尚可,稱為玉器則略顯牽強。到了距今八千余年前的興隆洼文化時期,用玉制度初成,玉器器體明顯縮小,且多發掘于墓葬,可見這些玉器多用于項飾或服裝墜飾,已經初步反映出當時人們對于玉石裝飾的審美追求,當然這種裝飾性的需求在文化層面審視之,尚自流于表面,并未觸及深層次文化內涵。這一時期值得關注的是玉玦的出現,雖經考證或為觀象授時之義,與其后璧、瑗、玦、環四種圓玉中玉玦所蘊含義有所區別,至此,玉的使用理念才得以進一步深化,開始出現了與人相結合的人格化趨勢,方可置入“玉文化”之門墻,當然仍不能歸于“禮玉”范疇。

史前到上古三代:初見與勃興

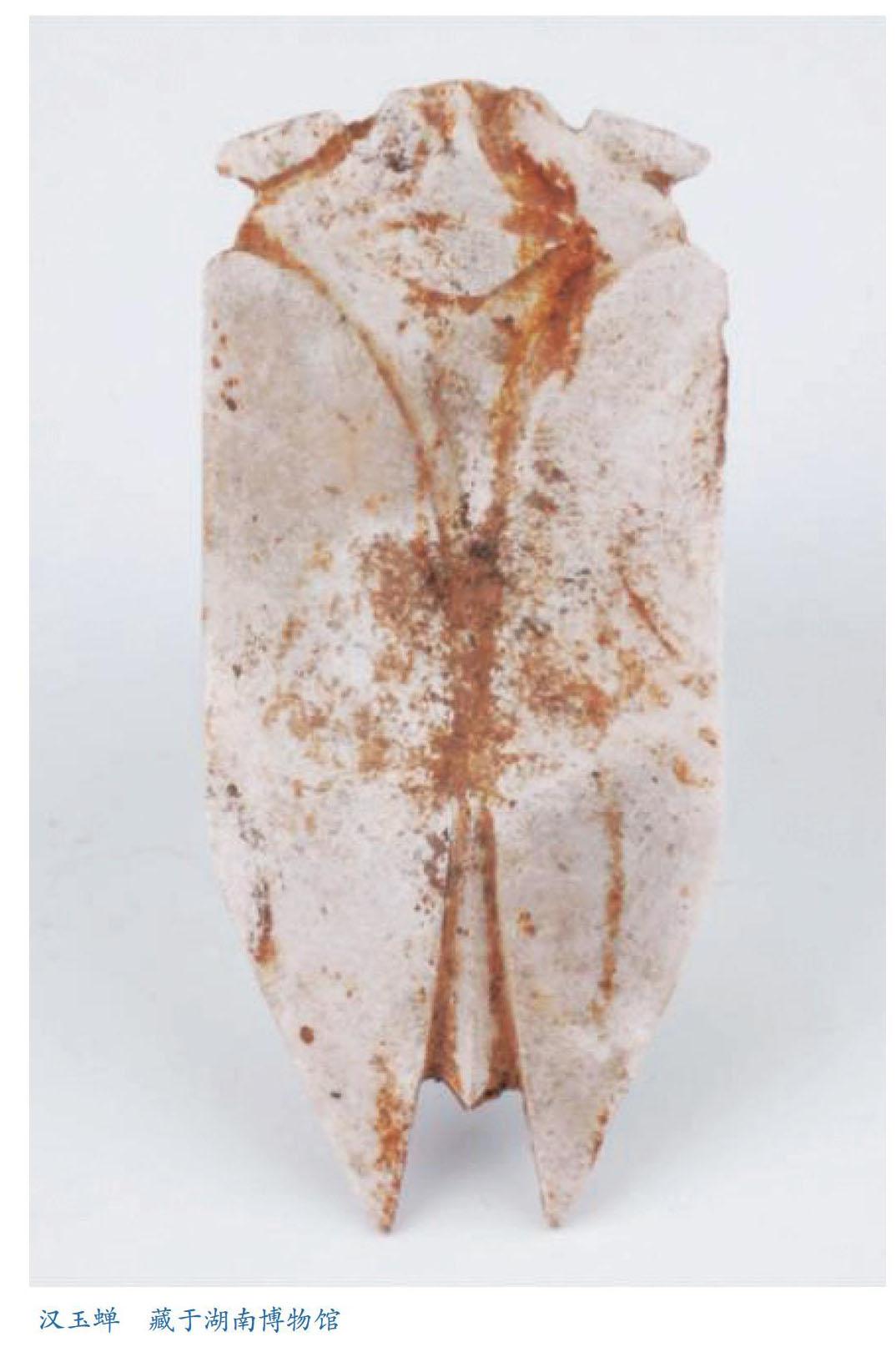

禮玉文化,應指以玉為載體,貫通于儀式典禮、政治制度與日常禮儀中用玉制度與文化。禮玉文化的發軔時期尚存爭議,筆者更傾向于出現于新石器時代晚期的紅山文化與良渚文化之中。兩文化時期相近,南北相峙,發掘玉器數目眾多,禮玉文明各擅勝場。紅山文化的玉雕、玉器造型考究,工藝精湛,勾云形玉佩、豬龍形缶、玉龜、玉鳥、獸形玉等出土玉器文物種類繁多,形象靈動,在造型和種類上更勝一籌;良渚文化則體系完備,玉琮、玉璧、玉鉞獨成體系,保存良好,其制度與玉器用度一直影響到后世禮制的形成與發展。良渚文化在學術界被認作是龍山文化向南發展的延伸,而中國“禮”的形成也被認為始于龍山文化,良渚文化與禮玉文化之關聯已無須多言。當然,這并不是說紅山文化與后世禮制關聯稀薄,反而玉器出榫之風,便就肇始于紅山文化,弗論其中獸形玉、玉人、玉蟬、豬龍形缶以及玉鴟鸮等玉器的出現,盡皆被上古三代玉制所吸納接受,發揚光大。紅山文化中,天地祖先圖騰崇拜也已初具規模,對于禮的起源起到了較為積極的輔證作用。兩種文化,孰執牛耳并無對錯,亦非重點,兼容并蓄,融會貫通,玉禮始成。

待到夏商周三代,青銅器應運而生,生產力不斷發展,玉器制作技術自然也有了長足的進步。圭、璋、琮、鉞、戈、柄等玉器俱全,史前時期時常附著于玉器之上的制度意義也日漸淡化,與禮制更為貼近。這種禮制化風格,使得玉器逐漸與政治、文化等諸多領域產生交集,玉器的影響力也進一步擴大。玉開始被用來 “明貴賤,辨等列”,界定階層,彰顯身份,甚至昭告皇權,是為政治化;玉也因“君子比德于玉”等觀點,與人相合,被引入儒家哲學思想,更引領了周朝后期的君子佩玉之風,是為哲學化。“以玉作六瑞,以等邦國。玉執鎮圭,公執桓圭,候執信圭,伯執躬圭,子執谷璧,男執蒲璧”;“以玉作六器,以禮天地四方:以蒼璧禮天,以黃琮禮地,以青圭禮東方,以赤璋禮南方,以白琥禮西方,以玄璜禮北方”,總體來看,這一時期的禮玉文化,宏觀至國家的統治制度完善與體系建設,微觀至個人道德修養與行為準則,已經產生了出了全方位的深入影響,物質、精神,社會,神明,已經在玉身上得到了較為系統化的詮釋與體現。“禹合諸侯于涂山,執玉帛者萬國”,彼時玉器在中國的至崇地位的相關記錄,便已然躍動于筆墨之間。

秦漢到魏晉南北朝時期:繁榮與低谷

秦朝歷二世而亡,國祚短促,其龍興之地遠離中原,文化相對較為落后,玉器數量與前代相比,難言其多。迄今為止,對于秦朝文物的考古發掘工作尚不充分,因此日后抑或另有發現,值得期待。漢朝收治亂世,政治經濟趨于穩定,文化極大發展。武帝時期,董仲舒獨尊儒術,儒家的正統地位得以確立和強化,玉器已然成了儒家治國的象征之一,其設計中越來越多地蘊藏著儒學思想內涵。其中最為顯著的一點便是社會推崇孝道風尚,厚葬隨之盛行。凡握有權勢之人,均希望以玉器斂尸,以護佑尸身長久不腐,玉九竅塞、玉唅、玉面飾、玉握均作為葬玉被廣泛使用,中山靖王劉勝墓藏國寶“金縷玉衣”便是這一風潮極具代表性的集中體現。另外,漢代始與西域相通,和田玉開始有機會進入中原,白玉開始興盛,這也為玉文化的多樣化發展提供了更多的潛力和可能。

正如前文所述,禮玉文化的興盛與儒家的盛行其道關系緊密。因此,魏晉南北朝時期儒教式微之下,禮玉文化自然也難以獨善其身。清談之風日盛,經世之學也轉為玄學。在這樣的時代,士大夫等階層不再囿于等級壁壘,門戶之見,而是努力追求肆意豁達,清俊通脫的生活,禮玉逐漸失去用武之地,發展陷入停滯,數量大幅削減,規格亦有下降。這個時期的玉的功用開始由禮制、喪葬向裝飾、藝術方面轉化。裝飾美觀方面不難理解,一方面士人多喜執白玉柄塵尾以彰顯自我的逸品脫俗,另一方面,早在詩經中,便有“白茅純束,有女如玉”等唯美詩句傳世,先秦同樣有“赤顏臻,玉貌起”這樣對于相貌的贊美,漢代張衡《西京賦》曾云“翡翠火齊,絡以美玉。流懸黎之夜光,綴隨珠以為燭”,因此玉的美學欣賞價值本就一直存在,只是在一定程度上被禮制壓制,未曾占據社會主流罷了。玉雕開始向精細化方向發展,而玉的流通也開始更大規模地匯入民間。此外,這一時期“食玉”之風也在民間流傳,葛洪《抱樸子·仙藥》中“服金者壽如金,服玉者壽如玉也”等觀點便是彼時人們崇尚食玉的最佳注腳。在魏晉南北朝時期,傳統禮玉文化的衰退和沒落無法被否認,而玉身上也同時萌生出種種新的文化寓意,為后來隋唐玉文化的多元化發展奠定了基礎。

隋唐以降:中興與衰落

玉器及隋唐之世,禮玉概念之于朝廷,其重心早已不在于拜祭天地,而更側重于循蹈規儀。玉帶銙在唐代朝廷禮玉之中最為具有代表性,在皮革質地的腰帶上鑲嵌方形玉鈴和鉈尾方可制成,其材質有金、銀、銅、玉之分,由“文武三品已上服紫,金玉帶十三銙”之言,可知玉依然是官階與身份的象征。玉冊(亦作玉策)原為帝王祭天的冊書,在唐宋年間僅有唐玄宗、宋真宗封禪泰山玉冊等少許玉冊尚崇古為今用,其余多數均為出自墓葬的謚冊、哀冊,且漢白玉材質愈發增多,從而脫離玉之范疇。唐代新增飛天玉像等諸多玉雕種類,更有“琉璃”一詞橫空出世,可追溯至李亢《獨異志》。琉璃非玉,但是在唐朝,由其二字皆為王字旁,可知當時將其歸為玉石者不在少數。唐朝琉璃入手極難,趨琉璃若鶩者尤多,更甚于真正的玉。

此外,唐代萬國來朝,絲綢之路不斷發展壯大,越來越多的西域玉器傳入中原,與國內玉器在激蕩融合中不斷發展創新。伎樂紋玉帶板便是文化撞擊下產生的玉器翹楚,它體現出了唐代東西方文化的學習互鑒,也代表著西域音樂舞蹈等藝術流派與中國傳統玉文化的珠聯璧合。總體而言,唐代因其博大宏放、兼容并蓄的渾厚底蘊,使得禮玉文化也呈現出異彩紛呈、洋洋大觀的特點,在客觀上加速推動了禮玉文化從經世致用轉為欣賞收藏的理念變革。

宋代以后,玉器鮮少用做禮儀之器,而更多成了裝飾陳列、觀賞把玩之物,審美價值凸顯,商業價值劇增,但其本身所承載的禮玉文化卻再不復當年之景。時至清代,玉器多傳世而少考古,已經可以很明確知悉,禮儀用玉已經逐步消失于歷史舞臺,禮玉文化多存于史書,而非治于現世。

究禮玉文化衰落之原因,概數有三:一則社會不斷發展,人們的思想觀念與審美情趣都在不斷變化,宋代軍事積弱,經濟上卻繁華富庶,文化更是高度發展,玉更多植根于民間;二則商業逐漸興盛,玉石外通其觀,內蘊其神,流通商業市場,藝術審美價值的提升也是勢在必行,玉石在精雕細琢的工巧之路上漸行漸遠。三是玉文化多元態表現形式,直至清朝都被視為奇珍異寶,大量新鮮物什的出現,引領著社會的流行風潮,這對蠶食玉石的權勢地位,也在所難免。

然不論如何,從中華文化蒙昧初開,至今日華夏文明傳承不息,溯禮玉文化之淵藪,可以發現,它已集哲學、美學于一身,全方位詮釋著中國傳統哲學思想與審美觀念;它還從生命觀至道德觀不斷上下求索,探尋作為“人”的價值與責任;它在學人眼中代表著韜光韞玉,而于民眾心中,則珍藏玩味之心更切。玉石文化儼然成為中國傳統文化中不可分割的一部分。玉石情節,禮玉之心,儼然深深沁入中華兒女血脈之中,綻放華夏文明一脈之光。

基金項目:本文為天津師范大學2016年度教育基金項目《跨文化視域下的中國文化課教學內容研究》(項目編號:52WT1602)的階段性成果。

作者單位:天津師范大學 國際教育交流學院