廬江縣水稻新品種(系)對比試驗

錢偉 李永 孫海燕 趙術宇

摘 要:為科學評價水稻新品種(系)在廬江及相近區域的適應性、抗逆性和豐產性,2018年在該地區開展了水稻品比試驗。結果表明:和兩優晶占、科兩優826、亮兩優332、蓉18優2348、兆優5455、武運粳30、華粳40、綠秀19產量及綜合抗性表現較好,適宜在廬江地區種植;桃湘優莉晶、淮稻20、滬香粳106、廣粳16綜合表現較差,適應性有待進一步考察,不宜作為廬江地區主推品種。

關鍵詞:水稻;品種篩選;適應性;廬江

中圖分類號 S511文獻標識碼 A文章編號 1007-7731(2021)13-0106-03

廬江縣地處安徽中部,屬亞熱帶濕潤季風氣候區,全年雨量適中,光照充沛[1]。全縣常年糧食種植面積13.3hm2,其中水稻種植面積達10.7萬hm2左右,主要以單季稻為主[2-3]。為科學評價部分水稻新品種(系)在廬江及相近區域的適應性、抗逆性和豐產性,筆者于2018年開展了水稻新品種(系)對比試驗,旨在篩選出適宜本地區種植的水稻品種。

1 材料與方法

1.1 試驗地概況 試驗地設在廬江縣郭河鎮北圩村,整個展示試驗基地面積5.33hm2,其中展示4hm2、試驗1.33hm2。地勢平坦,排灌方便,土壤肥力中等偏上,前茬為冬閑田。

1.2 供試材料 參試水稻品種(系)共安排22個,其中雜交中秈稻品種(系)10個:桃湘優莉晶、桃湘優美晶、劍兩優332、亮兩優332、蓉18優2348、科兩優826、和兩優晶占、志兩優332、深兩優841、兆優5455;常規粳(糯)稻品種(系)12個:華粳40、秀水121、廣粳16、武運粳30、寧粳7號、徐稻9號、新稻18、綠秀19、滬香粳106、光燦1號、淮稻20,中粳糯588。

1.3 試驗設計 試驗共設22個小區,不設重復,每個小區面積240m2,小區間距50cm,四周設保護行,栽植對應品種。

1.4 試驗管理 所有品種播前曬種,用使百克浸種消毒,采取毯苗大棚育秧。雜交中秈稻(系)5月14日播種,常規粳(糯)稻(系)5月22日播種。試驗田塊在機插前1d留淺水,雜交中秈稻(系)施45%(15-15-15)復合肥525kg/hm2和尿素150kg/hm2作基肥,常規粳(糯)稻(系)施45%(15-15-15)復合肥375kg/hm2和尿素150kg/hm2作基肥,雜交中秈稻(系)6月8日機插秧移栽,常規粳(糯)稻(系)6月16日機插秧移栽,移栽后7d所有品種結合化學除草施尿素112.5kg/hm2;抽穗前20d施45%三元復合肥150kg/hm2;整個生育期共防治病蟲草害4次。試驗全過程按照統一管理,烤田復水后保持田間干干濕濕,以濕為主,收獲前10d斷水。

1.5 調查項目 對水稻生育期各個時期進行記載,觀察每個品種特征特性及莖蘗動態;收獲前5d,記錄每個品種株高、穗長,調查有效穗數、穗總粒數和結實率;每小區機收后稱重,折算標準水分后單位面積產量。

2 結果與分析

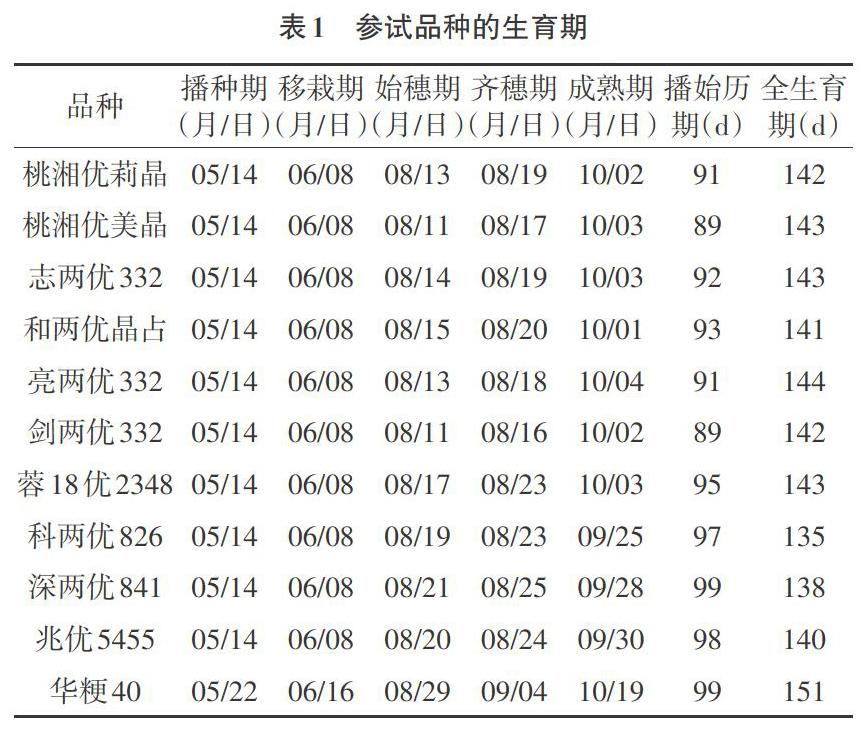

2.1 生育期 由表1可知,雜交中秈稻(系)參試品種全生育期為135~144d,最長的是亮兩優332(144d),其次是桃湘優美晶、志兩優332和蓉18優2348(143d),生育期最短的是科兩優826(135d),播始歷期89~99d,總體差異不大,在廬江地區種植生育期都合適。常規粳(糯)稻(系)參試品種全生育期為135~162d,最長的是秀水121(162d),其次是滬香粳106(157d),徐稻9號和光燦1號生育期低于140d,分別為135d和139d,播始歷期84~108d,總體差異較大,除秀水121生育期稍長外,其他品種在廬江地區種植生育期都合適。

2.2 主要產量構成性狀 由表2可知,雜交中秈稻(系)高峰苗在384萬~484.5萬/hm2,志兩優332最高,蓉18優2348最低;有效穗數在246萬~325.5萬/hm2,桃湘優美晶和志兩優332大于300萬/hm2,兆優5455和蓉18優2348有效穗數最低,分別為250.5萬/hm2和246萬/hm2。常規粳(糯)稻(系)高峰苗在444萬~562.5萬/hm2,最高的滬香粳106是562.5萬/hm2,最低的中粳糯588是444萬/hm2;有效穗數在342萬~472.5萬/hm2,均大于300萬/hm2,武運粳30和廣粳16有效穗最高,超過了470萬/hm2,分別為471萬/hm2和472.5萬/hm2,淮稻20和中粳糯588有效穗均少于350萬/hm2。雜交中秈稻(系)參試品種株高變幅為121.4~149.2cm,除科兩優826外,其他品種株高均大于130cm,最高的蓉18優2348是149.2cm,最低的科兩優826是121.4cm。常規粳(糯)稻(系)參試品種株高變幅為82.6~118.1cm,最高的寧粳7號是118.1cm,最低的滬香粳106是82.6cm。雜交中秈稻(系)參試品種穗總粒數變幅在140.8~203.8粒,桃湘優莉晶、亮兩優332、蓉18優2348穗粒數超過了180粒,分別為188.4、196.9、203.8粒,最少的深兩優841是140.8粒。常規粳(糯)稻(系)參試品種穗總粒數變幅在68~141.5粒,華粳40和綠秀19的穗粒數超過了130粒,分別為130.4粒和141.5粒,最低的廣粳16是68粒。雜交中秈稻(系)參試品種中結實率最高的是兆優5455,為97.7%,桃湘優美晶、志兩優332、桃湘優莉晶結實率相對較低,均低于80%,其中桃湘優莉晶的結實率最低(僅31.5%)。常規粳(糯)稻(系)參試品種中只有淮稻20結實率大于85%,武運粳30、綠秀19、徐稻9號、寧粳7號、滬香粳106、華粳40、新稻18均低于80%,最低的是武運粳30,僅為67.2%。各品種間千粒重存在一定差異,雜交中秈稻(系)參試品種千粒重在22.1~30.5g,最高的是蓉18優2348(30.5g),其次是兆優5455(27.5g),最低的是桃湘優美晶(22.1g)。常規粳(糯)稻(系)參試品種千粒重在24.5~28.5g,最高的是廣粳16(28.5g),最低的是中粳糯588(24.5g)。雜交中秈稻實測產量在3592.5~11941.5kg/hm2,兆優5455、亮兩優332、蓉18優2348實測產量表現良好,均大于10000kg/hm2,桃湘優莉晶實測產量僅為3593.07kg/hm2,表現較差。常規粳(糯)稻(系)實測產量在6784.5~10449kg/hm2,最高的是華粳40,最低的是滬香粳106。

2.3 抗逆性 由表3可知,桃湘優莉晶出現了嚴重的倒伏現象,導致結實率大幅降低,實產僅為3592.5kg/hm2;淮稻20紋枯病有輕微發生,說明該品種對紋枯病的抗性偏弱;8—10月天氣良好,未出現連續陰雨天氣,所有參試品種未發生稻瘟病、稻曲病。此外,所有參試品種耐熱性一般、整齊度較好。

3 結論與討論

試驗結果表明:雜交中秈稻(系)中,和兩優晶占、科兩優826、亮兩優332、蓉18優2348、兆優5455這5個品種田間表現良好,產量均超過9400kg/hm2,適宜在本地區推廣;常規粳(糯)稻(系)品種總體綜合性狀表現良好,其中華粳40、武運粳30、綠秀19這3個品種產量達到9280kg/hm2以上,適宜在本地區推廣種植。桃湘優莉晶抗倒伏性較弱,在本地區推廣有較大風險,淮稻20紋枯病輕度發生,滬香粳106和廣粳16產量表現較差,不建議在本地區推廣。本次試驗周期僅為1年,為探索各水稻新品種在廬江及相近區域的綜合表現,有待進一步試驗,以獲取更科學全面的試驗數據[4]。

參考文獻

[1]吳小文,徐濟春,張曉紅,等.廬江縣早秈稻品種比較試驗[J].現代農業科技,2013,24:27-29.

[2]柯鵬飛,李千和,吳小文,等.廬江縣稻田綜合種養發展現狀與前景分析[J].安徽農學通報,2019,25(10):42-43.

[3]李永,葉康建,錢偉,等.安徽沿江地區單季晚粳稻機插品種篩選[J].科技經濟導刊,2018,26(21):150-151.

[4]楊大慶.桐城市單季粳稻品種篩選試驗[J].安徽農學通報,2013,19(01-02):42-44.

(責編:徐世紅)