論趙孟頫《鵲華秋色圖》的方位問題

王謹霞

摘 要:《鵲華秋色圖》是元代畫家趙孟頫的代表作品,因為其對濟南郊區風景的描繪和贈予對象周密的身份,引起過諸多討論,關于趙孟頫在畫中的題跋卻出現了重大的錯訛,將兩座山的位置東西顛倒,文章通過對趙孟頫、周密二人經歷的對比,討論這一錯訛是趙孟頫有意為之的可能性。

關鍵詞:鵲華秋色圖;遺民;方向;方位

1 《鵲華秋色圖》方向問題的再發現

《鵲華秋色圖》(圖1)是中國古代藝術史上的名作,其作者趙孟頫亦是元代繪畫的代表人物。這幅作品是趙孟頫晚年回歸吳興故里時,為其友人周密而作,此畫卷寬28.4厘米,長93.2厘米,全卷為紙本水墨設色,畫面恬淡清幽且頗具田園逸氣,又由于具有相對完整的收藏印章和題跋,是公認的中國古代繪畫的杰作。

《鵲華秋色圖》描繪的是山東濟南郊外鵲山與華不注山的秋日景色,隨著畫面依次展開,首先映入眼簾的是雙峰筆直聳立的華不注山,山下水波掩映,綠樹成蔭。位于畫面中部的是居于水泊中央的田園生活,幾間茅屋分布其間,人物或在室外漁捕,或在室內忙碌。畫面的尾端描繪的是形如面包、同樣孤立的鵲山,華不注山與鵲山在畫面左右遙相呼應。時至秋日,樹葉黃綠相間,點綴紅葉,整體畫面工整恬淡,展示了趙孟頫深湛的筆墨功力,成為元代山水繪畫典雅清麗的代表。

正是這樣一幅古代繪畫的佳作,卻因為乾隆皇帝幾乎被焚毀。1748年乾隆南巡來到濟南游覽時登城北望,發現兩座山行特異,經隨從提醒,知道這便是趙孟頫《鵲華秋色圖》中的鵲山與華不注山,隨即命人從內府中取來原作,一經對比,竟發現“真形在前神煥發,樹姿石態皆相符”,于是歡喜不已,自此之后兩年內更是九次題跋,可見其對這幅作品的喜愛。只不過在實際對比中,乾隆皇帝發現了一處重大的錯訛,位于畫卷中央趙孟頫為《鵲華秋色圖》作了題跋,題跋中將鵲山與華不注山的位置寫反了。如前文所言,《鵲華秋色圖》是趙孟頫為其友人周密所作,關于緣由其在畫卷中央做了詳細介紹:“公謹父,齊人也。余通守齊州,罷官來歸,為公謹說齊之山川,獨華不注最知名,見于左氏,而其狀又峻峭特立,有足奇者,乃為作此圖,其東則鵲山也。命之曰鵲華秋色云。元貞元年十有二月。吳興趙孟頫制。”

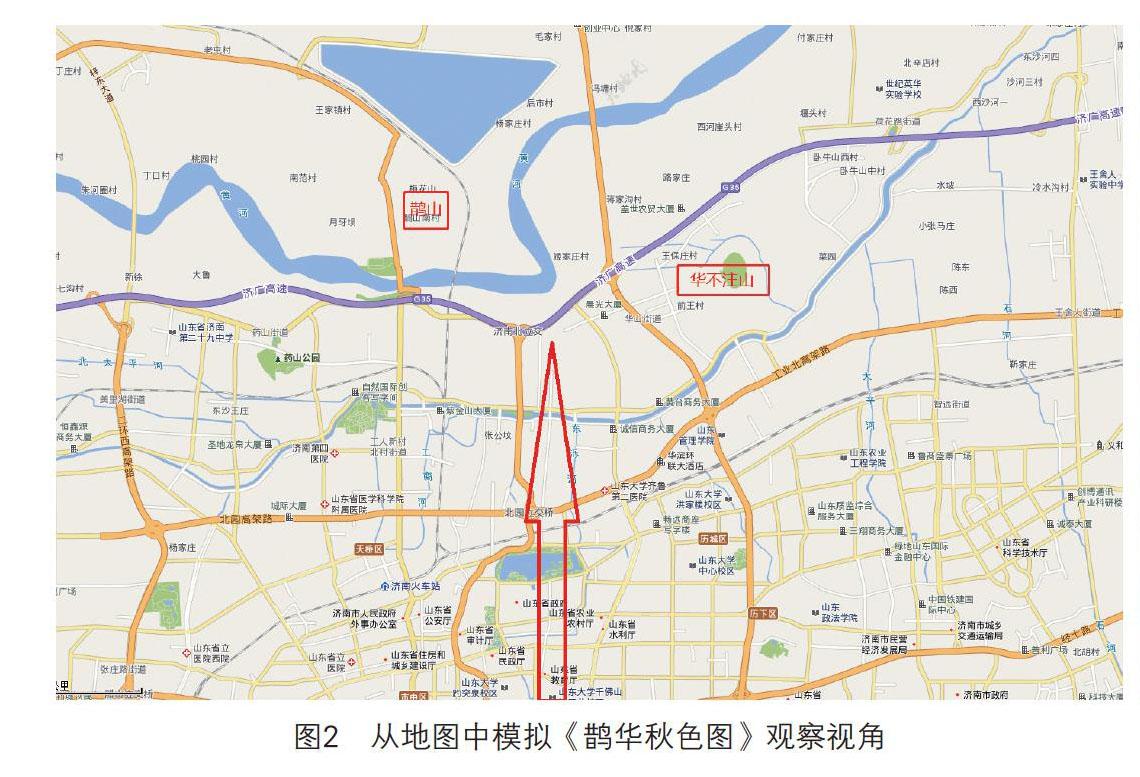

《鵲華秋色圖》中趙孟頫所繪制的鵲山與華不注山的位置為鵲山在左、華不注山在右,從地圖(圖2)中我們可以看到,其描繪的視角乃是居于濟南舊城北望的視角,與乾隆皇帝所觀察的視角相同,但在題跋中,趙孟頫卻寫道“……華不注……其東則鵲山也”,而實際上鵲山位于華不注山的西側。在繪畫內容上如此寫實的《鵲華秋色圖》,卻在題跋中出現了這樣的“錯誤”,這樣的發現讓乾隆皇帝興奮不已,他在卷尾空白處長書指明這一“失誤”,并屢次在后續的題跋中提及東華西鵲的方位問題。

“……但吳興自記云東為鵲山,今考志乘,參以目睹,知其在華西,豈一時筆誤歟?故書近作鵲華二詩各于其山之側,并識于此云。”

關于以上事實及逸事先前學者也多有提及,但幾乎從未有人深究,其多作為探討《鵲華秋色圖》內容的點綴和插曲①,將其描述為趙孟頫的一次“失誤”或者記憶“錯誤”,近年比較正式地討論這一問題的要數彭鋒的文章②,他討論了趙孟頫發生筆誤的原因可能是由于記憶中觀察的鵲山、華不注二山,如果從濟南城視角望去,鵲山在左,華山在右,這是由南往北的視角,而當趙孟頫回到湖州作畫時可能是由北往南的視角,固定的印象和繪畫視角的改變最有可能導致這樣的“失誤”。同時他還提及了另外一個可能,即文人的身份,也就是說趙孟頫作為宋代皇室后裔,卻又是在元朝入仕的文人,刻意將東西與南北的概念顛倒,避免落入“南面為君、北面為臣”的口實。

值得注意的是中國古代對于方位方向的問題有許多約定俗成的公論,這些概念的存在,也有可能是趙孟頫在方向問題上出現錯誤卻自己沒有發現的原因。

回顧《鵲華秋色圖》的原作與題跋,趙孟頫將位于畫面左側的鵲山明確地標注為華不注山“其東”,也就是說趙孟頫的錯誤是將“左”與“東”這兩個概念合二為一,而恰恰“左東右西”的方式是中國古代一個重要的方位邏輯,這種邏輯在中國古代有許多例證,特別是天文、地理和地圖中都有所見。出土于河北的戰國中山王墓中的《兆域圖》,是中國古代出土的最早的地圖之一,作為中山王墓地的規劃平面圖,其方位便是上南下北、左東右西。出土于長沙馬王堆三號墓的《長沙國南部地形圖》,其所示的方位也是上南下北、左東右西,這種現象也并非僅存于中國歷史早期,美國國會圖書館藏《豫省黃河全圖》是清代記錄乾隆二十六年(1761)新修黃河堤壩工程的地圖,畫作使用的視角也是上南下北、左東右西的方位。上南下北、左東右西的方位至少在宋代以前是中國古代社會約定俗成的慣例③,趙孟頫必然也熟知這種繪制圖式的慣例。《鵲華秋色圖》除本身是風景畫的概念以外,還是向友人周密介紹家鄉故土的重要媒介,所以由于某些約定俗成的邏輯將原本位于西側的鵲山錯訛為東側,也是有可能的。

2 周密的視角

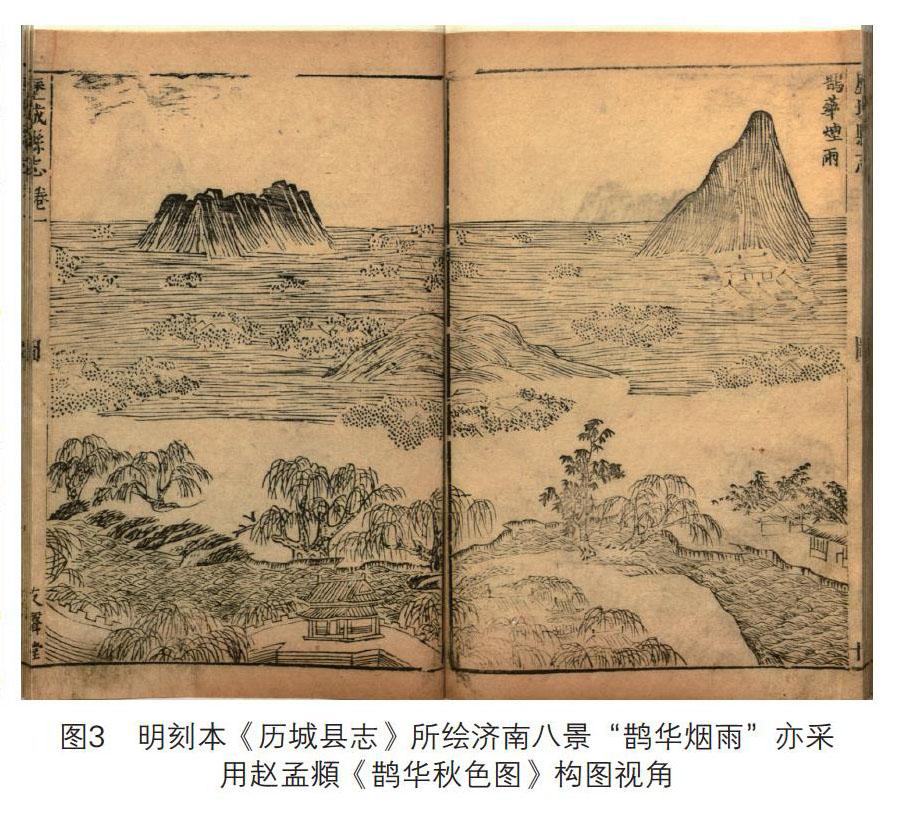

需要注意的是鵲山在左、華不注山在右的“北面”視角并非《鵲華秋色圖》獨有,在明代崇禎四年(1631)時任歷城知縣宋祖法主修、葉承宗修撰的《歷城縣志》④中,曾有介紹濟南最為知名的八個景色,“鵲華煙雨”位列其一,而縣志中的“鵲華煙雨”的構圖與趙孟頫版本《鵲華秋色圖》就保持了高度的一致(圖3)。由此可見,由南向北的繪畫創作視角不存在偏差問題,那么為什么趙孟頫要在畫面題跋中強調鵲山在華不注山以東呢?

其實這是討論趙孟頫這一“錯誤”是否有意為之的另外一個角度,是周密的視角。根據相關史料,周密與趙孟頫不同,周密曾經入仕南宋,經歷了南宋被滅后拒不仕元,他與同樣拒絕仕元的一批文人寄情書畫詩詞,并在文學藝術上取得了巨大的成就。從他在文化上的所為中,我們是能夠看出周密的一些態度的,如記錄北宋汴梁和南宋臨安都市風貌的史料《武林舊事》,延續南宋歸復雅正而輯錄摘選的宋詞選集《絕妙好詞》,甚至記載了大量抗元犧牲的將士和堅持民族氣節士大夫內容的《癸辛雜識》,種種內容表明,周密在心靈上選擇了已經逝去的宋朝,而周密正是趙孟頫《鵲華秋色圖》最初的贈予對象。①

要討論這個問題,首先可以考慮回到趙孟頫交于周密《鵲華秋色圖》本初的面貌,自1295年《鵲華秋色圖》完成至清末,大量的藏家與文人的印章、題跋堆積在畫面中,為恢復其本來的面貌,采用數字技術刪掉后續增補的內容,這便是周密看到《鵲華秋色圖》時的樣子(圖4)。

通過畫面我們能夠看到,趙孟頫的題跋作為畫面中唯一的文字,與畫面形成了比較明顯的對比,作為獲贈人周密,不可能沒有注意其中“其東則鵲山也”這樣的話語。趙孟頫身在浙江吳興,卻因為號“華不注山人”的周密寄托思“鄉”之情而創作《鵲華秋色圖》。縱觀周密的一生,其從未到過華不注山所在的歷城(今濟南),卻因時代的動蕩對位于北方的故土有如此執著的情懷。1295年,趙孟頫任滿濟南路總府官事,奉召進京,后又稱病辭官,回到故鄉吳興,創作了這張《鵲華秋色圖》贈予周密。

趙孟頫和周密圍繞周密的故鄉濟南進行交流,絕不可能只有《鵲華秋色圖》的圖畫,特別是在周密“家鄉情懷”如此深厚的情況下,必定還有更深入的溝通。回到本文所提到的問題,如果鵲山在東、華不注山在西的錯誤真的是意外的話,在二人對畫深談時,這個錯誤一定會被指出,況且趙孟頫所繪鵲山、華不注山及周圍風景,在近500年以后的乾隆時期,仍然能令乾隆皇帝在濟南對景觀畫說出“真形在前神煥發,樹姿石態皆相符”這樣的話語,可見趙孟頫此畫寫實之功力。而景色如此寫實的同時,在東、西方位上卻又出現了如此顛倒的偏差,且以題跋的形式留在畫面中央最為顯眼的地方,筆者認為可能性極小,而更為可能的結論便是此東西顛倒是有意為之。

《鵲華秋色圖》創作與1295年,從1286年仕元開始算起,趙孟頫已經在北方待了9年,這期間他似乎已經開始厭倦這樣的生活,希望像那些隱士一樣,在元人的統治下不出仕,過著質樸自由的生活,1295年,趙孟頫任職濟南期間,曾經寫過一首寄托自己歸隱情懷的詩《初到濟南》,亦被輯錄在明代崇禎年間《歷城縣志》中②,詩中寫道:

自笑生平少宦情,龍鐘四十二山城。

青山歷歷空懷古,流水泠泠盡著名。

官府簿書何日了,田園歸計有時成。

道途黃發驚相問,只恐斯人是伏生。

由此可見,在濟南時期的趙孟頫心中所念所想,諸如此類的詩詞仍然有許多,至少在某種程度上,我們能夠預想作為宋朝王族遺民仕元、即將歸隱的趙孟頫,在見到曾經任職南宋、未曾仕元且在文藝創作中不斷緬懷先朝的周密時,會是怎樣的心境。

3 結論

綜上所述,我們有理由推測趙孟頫在題跋中造成鵲山與華不注山東西不分的情況,確實有可能是有意而為之的,以此是為了向周密暗示自己并未完全順從元朝的統治,不會依照正統的對于南面為君、北面為臣的概念來寫實創作。至于之后數百年間為何幾乎無人察覺這一偏差,可能需要觀者既要有現場查探鵲山與華不注山的經歷,又要能夠細細瀏覽《鵲華秋色圖》。根據題跋和印章來看,包括周密去世之后的重要藏家文壁及長子文彭、項元汴父子、董其昌、納蘭性德和梁清標等人都沒有這樣印證,他們更多是從藝術成就和繪畫技法上進行欣賞,另外《鵲華秋色圖》只是作為中間短暫的停留,《鵲華秋色圖》雖然曾經被膠州張氏收于山東,但似乎并未收藏太久,③這樣的情況直到進入清宮錄入《石渠寶笈》,乾隆皇帝南巡到濟南現場觀察時,才被正式發現。■

①李鑄晉.鵲華秋色:趙孟頫的生平與畫藝[M].北京:生活·讀書·新知三聯書店,2008.

②彭鋒.東西與左右:趙孟頫為什么會犯方位錯誤[J].讀書,2020(4):51-55.

③闕維民.中國古代志書地圖繪制準則初探[J].自然科學史研究,1996(4):335.

④貴養性.歷城縣志:卷一:鵲華煙雨圖[M].影印本.北京:中國書店出版社,1959.

①關于周密的遺民心態,見劉婷婷.試論遺民心態對周密創作的影響[D].長沙:湖南師范大學,2004.

②貴養性.歷城縣志:卷十四:藝文志三[M].影印本.北京:中國書店出版社,1959.

③以印鑒題跋為線索對《鵲華秋色圖》流傳的考證。見李鑄晉.鵲華秋色:趙孟頫的生平與畫藝[M].北京:生活·讀書·新知三聯書店,2008:130-140.