基于互聯網大數據的城市等時交通圈研究

王 會,曾志鏵,楊衛軍,郭 亮,何華貴

(1.廣州市城市規劃勘測設計研究院,廣東 廣州 510060;2.廣東省城市感知與監測預警企業重點實驗室,廣東 廣州 510060)

等時交通圈是以城市某點為中心,以同種交通方式經過相同時間可覆蓋的區域。由于缺乏可評價的手段,等時交通圈在過去是一種可達性的意象表達,隨著互聯網大數據與GIS的發展,現在多以基于路網、考慮限制車速、路段通行性等因素加權計算的方法所得。等時交通圈,可用以研究城市中心與鄰近區域的緊密聯系程度,而不同時段劃分的等時交通圈所覆蓋的區域面積,也可用于反映城市交通設施“供給側”的綜合服務能力。

國內關于等時交通圈的研究多集中在近幾年,區域多集中于東部發達城市。此前已有眾多學者在區域分析中對時間、空間維度及時空關系進行了深入的研究,提出時距、等時圈、時空圈、經濟圈等重要概念。研究者們認為多時空交通圈的多層次性,往往能夠用于評價研究中心的空間可達性程度和對周邊地區的輻射作用。

陳卓[1]提出運用網絡分析與成本加權距離集成算法,計算出定量界定交通圈,并以此為基礎,提出一小時交通圈內部圈層的劃分方法和軌道交通服務指數。伍笛笛[2]重點分析了時空圈基本特征及劃分的指標和方法,將時空圈分為近距離時空圈(公共交通3h時距內)和遠距離時空圈(公共交通3h時距以上),并進一步提出一小時、兩小時、三小時時空圈,不同時空圈對應居民日常生活的不同經濟活動行為也有所 不同。

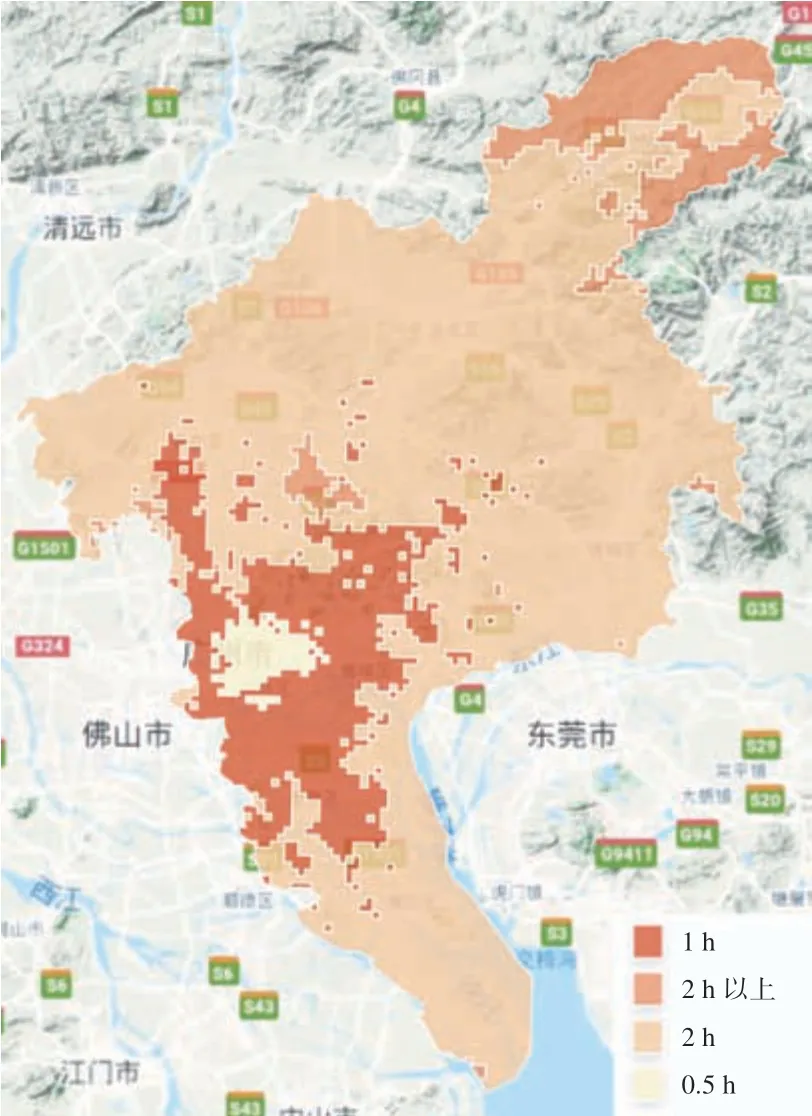

基于傳統的GIS空間分析方法采用網絡分析加權距離算法計算等時交通圈,數據缺乏時效性,且往往權重取決于經驗值,無法真實反映實際情況。本文以廣州為研究區域,以基礎地理數據+互聯網數據作為支撐,繪制出實時可靠的等時交通圈,并在此基礎上研究對比各種出行方式不同時段的等時交通圈的圈層形態和覆蓋面積,著力分析廣州市的交通擁堵問題,立足于粵港澳大灣區核心地位,從大局思維出發,提出廣州市一體化交通發展策略,改善出行環境,發揮交通樞紐作用,加快基礎設施互聯互通,暢通大灣區“四面八方、四通八達”的戰略通道[3],如圖1所示。

圖 1 等時交通圈示意圖

1 數據源與研究方法

1.1 研究區域

從廣州市城市發展中心歷史變遷的角度考慮,選定北京路(北京路地鐵站)、環市東(淘金地鐵站)、珠江新城(珠江新城地鐵站)3個地點作為研究中心,另外選取廣州南站、廣州火車站、廣州東站、廣州白云機場4個交通樞紐作為研究中心,基于互聯網大數據求取廣州市等時交通圈,以出行時間、出行方式、研究中心為變量,計算平高峰以及各種交通方式下的等時交通圈[4],如表1所示。

表 1 研究方案矩陣

1.2 數據來源與處理

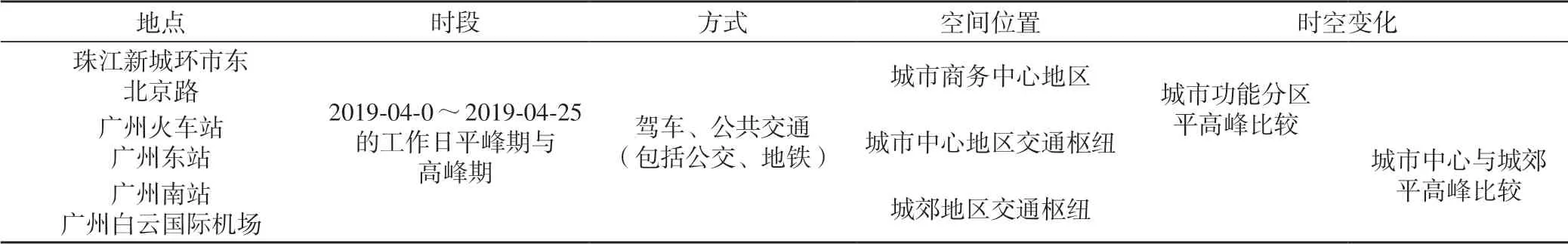

如圖2、3所示,本文首先對基礎地理數據進行坐標轉換,全部轉換為2000國家大地坐標系(平面),將廣州市劃分為1000×1000m的規則格網,利用百度地圖API服務獲取7處研究地點到每個格網的實時交通數據,對獲得的數據進行清洗處理,計算時 空圈[5]。

圖 2 技術路線

圖 3 廣州市格網示意圖

1.3 研究方法

不同等時交通圈反映不同的經濟活動特征。半小時等時交通圈,反映研究的城市流量中心輻射范圍。在半小時等時交通圈覆蓋范圍內的區域,屬于研究中心的輻射地區,一般情況下被認為是城市CBD的核心范圍。具體表現為高層建筑密集、大型企業集聚、公交軌道站點密布、道路整潔且路網密度高[6]。

一小時等時交通圈也被稱為通勤圈,主要以通勤式的經濟活動為主。通勤指從居住地往返工作地的交通行為,是連接生活與工作的紐帶。隨著城市化和交通工具的發展,居住地和工作地分離的現象愈加顯著;“職住分離”現象意味著通勤距離和通勤時間增長。2018年《極光大數據》調查顯示,中國工作人群平均單次通勤時間在45 min左右,因此經濟活動個體更傾向于在此范圍內選擇居住和工作地點。一小時等時交通圈,能夠反映城市職住平衡發展的水平,是改善城市通勤狀況的參考[7]。

兩小時等時交通圈的主要經濟活動類型為商務,表現為一日往來的短期商務政務交流活動。以全天出行時間為10h計算,除去往來近4h的車程及午餐午休1h外,留有辦事時間5h。

1.4 等時交通圈面積

等時交通圈面積是本次論文關注的重要研究指標,等時交通圈面積指的是固定時間內等時交通圈覆蓋的區域面積,主要有半小時、一小時和兩小時。等時交通圈反映交通設施“供給側”的綜合服務能力,融合了交通可達性評測中的時間、空間、程度三個維度,是城市空間結、布局設施、管理等因素與需求綜合作用的結果呈現[8]。等時交通圈面積分析的維度包括:

1)面積值:反映基于可達性的城市交通狀況和發展腹地水平。

2)自駕平峰時段與高峰時段的面積比值:反映研究區域擁擠影響程度。

3)高峰時段自駕與公共交通方式的面積比值:體現覆蓋水平上公交優先的相對水平,比值越小,公共交通相對優勢越明顯。

2 結果分析

2.1 等時交通圈面積值

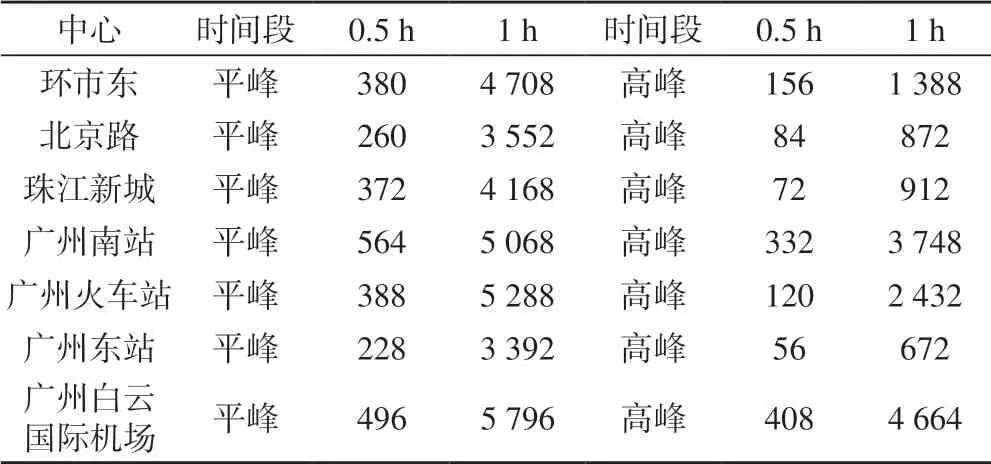

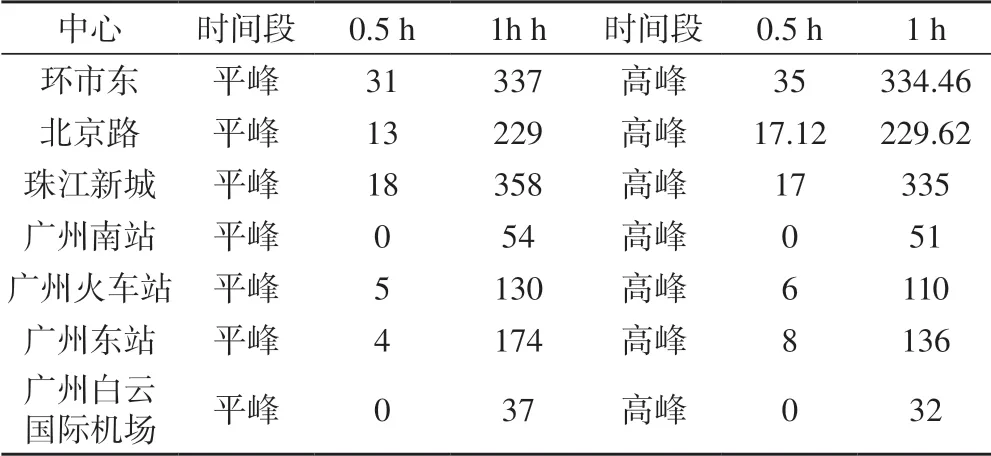

從自駕等時交通圈面積值來看,平峰時段半小時等時交通圈面積廣州南站和廣州白云機場分別達到 564 km2和496km2,高峰期雖然有一定程度的減少,但仍然能夠達到332 408km2,反映了城郊兩地交通狀況最好,通行速度最快。廣州市城市中心五地比較而言,廣州火車站平峰期驅車半小時及一小時覆蓋的面積最廣。廣州東站表現最差,反映出周邊路況較差,車行速度較慢,原因是其作為大型交通樞紐,平高峰期均有大量旅客,人流量大,另外也有管理效果不佳的因素。北京路由于建設年限已久,道路寬度、破損程度影響了車行速度,造成堵塞。而從高峰期來看,環市東在城市中心五地中的綜合情況最好,廣州東站依然表現不佳,其次是珠江新城和 北京路[10],如表2所示。

表2 自駕-等時交通圈面積/km2

在公共交通方面,整體上比較,平高峰時段對等時交通圈的面積影響不大,反映出廣州市城市中心公共交通運力充足。與半小時圈而言,廣州市七個中心地點的等時交通圈明顯區分出4個檔次,環市東位于第一檔次,半小時等時圈覆蓋面積遠大于其他地點。珠江新城與北京路居于第二檔次,廣州火車站與廣州東站居于第三檔次,廣州白云機場和廣州南站半小時圈覆蓋面積為零,處于第四檔次。廣州白云機場與廣州南站分別處于廣州市北部郊區和南部郊區,公交線路密度低,僅靠地鐵聯通,導致等時圈覆蓋范圍大大減少,這也能夠說明在公交服務空間覆蓋的廣度,而地鐵則更側重于遠距離和效率,如表3所示。

表 3 公共交通-等時交通圈面積/km2

2.2 自駕平峰時段與高峰時段的面積比值

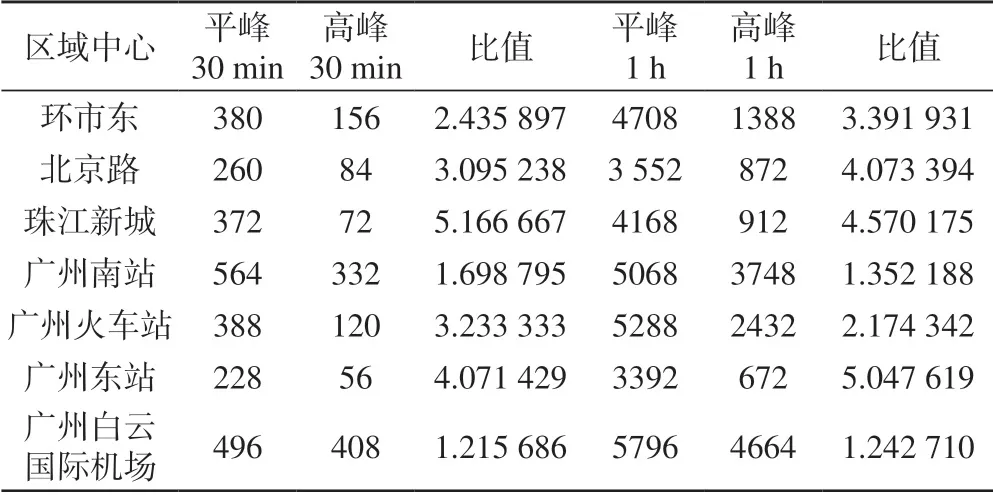

自駕平峰時段與高峰時段的面積比值,能夠反映研究區域擁擠阻塞影響程度[9]。比值越大,表示研究路段越擁堵。從半小時比值來看,珠江新城擁堵程度最為嚴重,比值達到5以上,其次是廣州東站,同樣在高峰期擁堵十分嚴重;除去白云機場與廣州南站兩地外,環市東高峰期的擁堵程度最小。從一小時比值來看,白云機場與廣州南站的路段情況依然是最暢通的,廣州火車站擁堵程度有所緩解,如表4所示。

表 4 自駕-平高峰等時交通圈面積比值

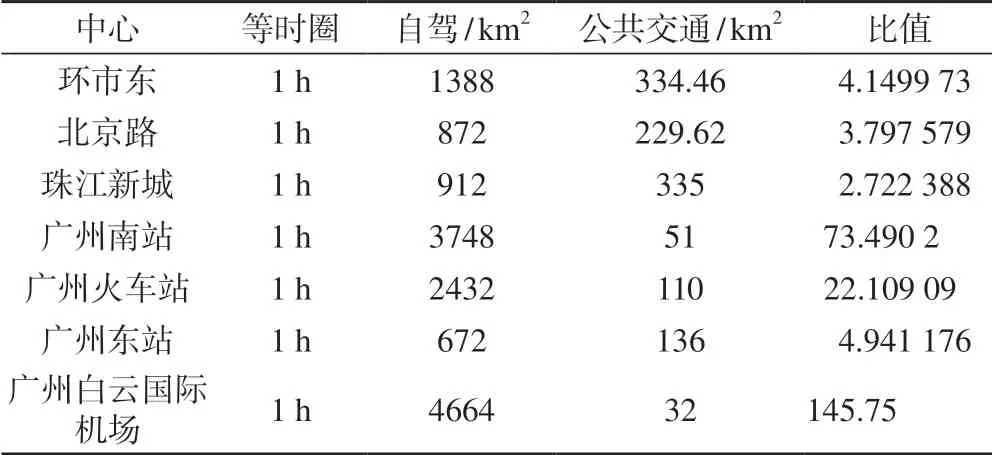

2.3 自駕與公共交通方式的高峰時段面積比值

自駕與公共交通在高峰期一小時覆蓋的面積比值,可以反映高峰期公共交通出行的優勢性,比值越小,公共交通優勢越明顯,人們選擇公共交通出行方式的意愿更強烈。從表3~4中可以看出,中心城區(北京路、珠江新城、環市東)的公共交通優勢更加明顯。廣州白云國際機場和廣州南站地處偏遠地區,雖然路段暢通,但其公共交通設施的不足,導致其出行難以依賴公交、地鐵等公共交通出行方式,如表5所示。

表 5 自駕與公共交通-高峰等時交通圈面積比值

3 結 語

本文通過對比分析國內外對于等時交通圈劃分的依據和評價方法,結合互聯網大數據,提出了新的等時交通圈計算方法,并以廣州市為研究區域,從等時圈交通面積、平高峰面積比值、自駕與公共交通面積比值三個維度出發,分析了廣州市的交通情況,對于廣州市交通發展有著一定意義。等時交通圈的精準測度,利用交通出行策略的搭配組合,滿足不同情景的分析需求,為規劃分析提供科學客觀的數據支撐[11]。通過建立 15 min便民生活圈、45 min通勤圈、基礎設施服務半徑等時空圈成果,打造以人為中心,有溫度的城市,有效支撐雙評價及國土空間規劃。