寶石交易的尷尬一面

freelee

熠熠生輝的寶石背后,隱藏著陰暗的真相。

全球鉆石產區,主要集中在非洲南部、澳大利亞、加拿大、俄羅斯等國家和地區。其中作為經濟比較落后的地區,非洲產鉆國以資源出口為主要收入來源。

在殖民統治時期,鉆石生意創造的財富流入殖民者錢包。殖民者被趕走后,產鉆國陷入長期內戰。控制資源開采權,相當于控制了本國財富命脈,各個軍閥、派系互相傾軋,搶占資源。其間被開采出的鉆石,是以士兵在戰斗中喪命、百姓在礦坑沒日沒夜勞作為代價而面世,可以說染滿非洲人民的血淚。

電影《血鉆》劇照

“洗白”

塞拉利昂、利比里亞、剛果(金)、剛果(布)、安哥拉、科特迪瓦、中非、津巴布韋……這些非洲國家均是重要的鉆石出口國,長年處于戰亂狀態。戰亂,與鉆石高額利潤引發的人心敗壞不無關系。

在流行娛樂作品的渲染下,塞拉利昂的名聲尤其不佳。萊昂納多·迪卡普里奧、杰曼·翰蘇擔綱的電影《血鉆》,揭露了塞拉利昂鉆石產業的血腥。自從20世紀30年代塞拉利昂發現鉆石礦以來,采挖鉆石一直是“壓榨”的代名詞。1960年代西亞卡·史蒂文斯執政時,所謂的“國家鉆石開采公司”,本質上是史蒂文斯聯合戴比爾斯珠寶—這家英國公司也擁有“國家鉆石開采公司”的股份—斂財的工具。

1980年代史蒂文斯退位、戴比爾斯撤資,政府開始失去鉆石開采的主導權。鉆礦被軍閥掌握,國內社會矛盾激化。1991年,塞拉利昂內戰爆發。戰爭由福迪·桑科領導的革命聯合陣線(聯陣)發動,旨在推翻史蒂文斯的繼任者約瑟夫·莫莫。

“金伯利進程”試圖拒絕“沖突鉆石”出現在正規交易鏈上。

聯陣在戰爭早期占領了塞拉利昂東部和南部大片地區,這片區域恰恰是塞拉利昂的主要鉆石產區。聯陣以武力脅迫當地人民采挖鉆石,然后通過各類渠道交易換取軍費。礦工在死亡威脅下挖出的鉆石,就是“血鉆”。

塞拉利昂政府失去鉆石開采這個重要的收入來源,自然怒不可遏,與聯陣展開激烈沖突。不過對塞拉利昂人民來說,無論被哪一方統治,都躲不開在礦坑中煎熬工作的命運。

翰蘇在電影中飾演的正是被反政府軍壓迫的當地人。而他面臨的敵人除了軍閥武裝外,還有萊昂納多飾演的鉆石販子。鉆石販子作為血鉆交易的中間商,是將血鉆“洗白”的關鍵一環。只要他們將鉆石交給合適的供應商,供應商自然能在海外將這些鉆石包裝為神圣高貴的首飾。相比顯而易見的軍閥暴力,鉆石商和鉆石販子則是“看不見的魔鬼”,低買高賣、大發戰爭財。

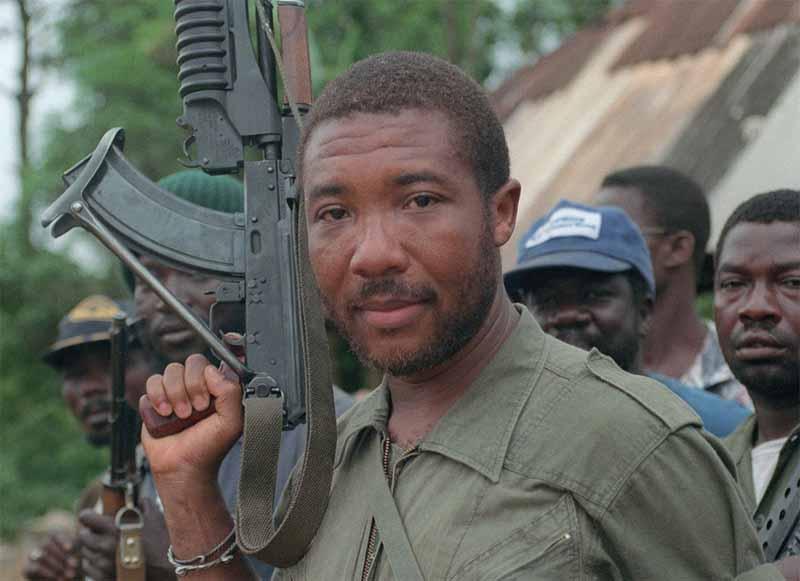

1990年,軍閥查爾斯·泰勒

塞拉利昂內戰直到2002年才正式結束,戰場上的死者達到5萬人,因戰亂而被貧窮、疾病、壓迫奪取生命的人更以十萬計。

血鉆總統

電影反映了塞拉利昂人民的血鉆陰影,而其他非洲產鉆國家的人民也蒙受相似厄運。

例如安哥拉,內戰時間比塞拉利昂更長,持續達27 年(1975—2002)。反對政府的一方“爭取安哥拉徹底獨立全國同盟”(安盟)同樣占據安哥拉鉆石產區,以出售由壓迫勞動力開采的鉆石獲取軍費。

利比里亞也是鉆石產區。但在當地軍閥查爾斯·泰勒的操縱下,“血鉆”成為區域性問題,而不僅僅是某個國家內部矛盾的體現。泰勒帶領“利比里亞全國愛國陣線”(愛陣)發動利比里亞內戰,控制了國內的木材、礦產資源。他以此跟東歐交換軍火,然后又將軍火轉手給塞拉利昂的聯陣。聯陣的主要支付手段正是鉆石。

有了鉆石,泰勒可以換取更多軍火,繼續支持聯陣與塞拉利昂政府作戰。全盤來看,泰勒是塞拉利昂內戰的重要幕后推手。鄰國戰爭越持久,泰勒越能坐享其成,充實個人財富,進而提升他在本國的地位。1995年,利比里亞內戰的各參與方一度簽署和平協議,并在1997年舉行大選。泰勒獲得七成選票當選總統。

即使沒有軍閥的武器強迫,他們往往仍然不得不選擇挖鉆謀生。

泰勒因“鉆石—泰勒—軍火”三角貿易廣為人知,人稱“血鉆總統”。無怪塞拉利昂被選作電影典型。塞拉利昂內戰濃縮了非洲產鉆國的多個混亂側面:軍隊的殘忍惡毒、戰亂中苦苦求存的礦工、不同國家不同派別的勾結……來源各異的“血”,都灑在了晶瑩剔透的鉆石之上。

塞拉利昂內戰結束后,泰勒的三角生意難以為繼,在國內的權力也被削弱。2003年,泰勒下臺并流亡尼日利亞,最終在2006年被尼日利亞當局逮捕,送到海牙受審。他成為第二次世界大戰結束后,首名在國際法庭獲刑的前國家元首,被判50年監禁。

金伯利進程

“血鉆總統”鋃鐺入獄,與國際社會找到泰勒“七寸”有關。泰勒掌握財富和權力的關鍵在于掌握鉆石。而隨著戰爭引發的人道主義危機引起全球關注,鉆石行業也意識到“血鉆”聲名狼藉,影響產品銷售和商家形象。多方合力之下,一項旨在將“血鉆”驅逐出市場的制度誕生—“金伯利進程國際證書制度”。

“金伯利進程”提出“沖突鉆石”(ConflictDiamond)的概念,指的是在戰爭地區開采,其交易收入用于為當地合法政府的反對武裝、侵略行動、軍閥等行為提供支持的鉆石。“金伯利進程”試圖拒絕“沖突鉆石”出現在正規交易鏈上,通過遏止“沖突鉆石”的銷路來制止背后的紛爭。

2012年5月15日,由迄今為止發現的最大鉆石—庫里南鉆石制作的珠寶,在倫敦展出

按照“金伯利進程”要求,鉆石出口國必須為每一批出口的毛坯和半成品鉆石封裝,并由出口國政府主管機構簽發“金伯利進程證書”。進口國政府在驗明出口國官方證書無誤后,方可準予進口。進口沒有“金伯利進程”成員簽發的證書的鉆石,以及面向非“金伯利進程”成員的鉆石出口,均被禁止。

早在2000年,聯合國安理會就對塞拉利昂實施鉆石出口禁運,以打擊聯陣的收入來源。同時期,有關“金伯利進程”細則的談判也已經開始。談判持續三年,參與者包括南部非洲各國政府、國際鉆石工業界,以及對這一行業進行監督的民間社會組織。聯合國大會2002年11月以第55/56號決議通過了“金伯利進程”,2003年1月1日起該制度正式執行。

2003年6月,內戰結束的塞拉利昂獲聯合國安理會解除鉆石出口禁令,因為當時的鉆石開采已經移交回政府控制,已經不算戰爭中血染的鉆石。“金伯利進程”2013年主席威利·恩拉佛則曾聲稱:“可以擔保99.1%的鉆石貿易都是合法的。”

沉痛代價

然而“血鉆”的“血”,并未完全洗干凈。

一方面是非洲仍然戰亂頻繁。例如中非2012年爆發內戰、2013年原政府解散,其所產鉆石在2013—2015年登入“金伯利進程”的黑名單。雖然現在部分中非鉆石已經解封,但內戰至今仍沒結束。中非鉆石被制裁期間,據報通過走私渠道進入喀麥隆、乍得等鄰國,再洗白為獲認證鉆石。反政府軍“塞雷卡”靠此,將鉆石轉化為軍費。

另一方面是非洲經濟積弱,當地人民可選擇的工作不多。即使沒有軍閥的武器強迫,他們往往仍然不得不選擇挖鉆謀生。受雇于政府監管或直接經營的礦場的礦工,生存條件同樣惡劣。低廉的報酬、漫長的勞動時間、高溫工作環境、不執行甚至不存在工人保護標準……工人始終是被壓榨剝削的對象。而非法礦場的礦工處境更危險,據報安哥拉、津巴布韋都出現過政府軍取締非法礦場時,直接槍殺或活埋礦工的情況。

“金伯利進程”既沒有完全幫助終結非洲戰亂,也沒有監管政府在“合法”外衣下對礦工的不人道行為。這導致在“金伯利進程國際證書制度”出臺接近20年后,非洲諸國仍未擺脫“血鉆”污名。

被渲染為“永恒”代名詞的鉆石,其價值只在美學和符號學意義上體現。它不是生活必需品,也不能作為原材料給人類科技進步作貢獻。鉆石曾被貶稱為“20世紀最大的騙局”,被詬病用營銷人創造的虛無價值去騙取財富。但實際上,鉆石行業的價值或許在于,它連接了兩個不同世界的人群,迫使他們相互意識到對方的存在,進而思考如何對身處的環境做出一點改變。