冠狀動脈負性重構冠心病患者的治療:2例報告

吳軼喆,張英梅,錢菊英,葛均波

復旦大學附屬中山醫(yī)院心內科,上海市心血管病研究所,上海 200032

1 病例資料

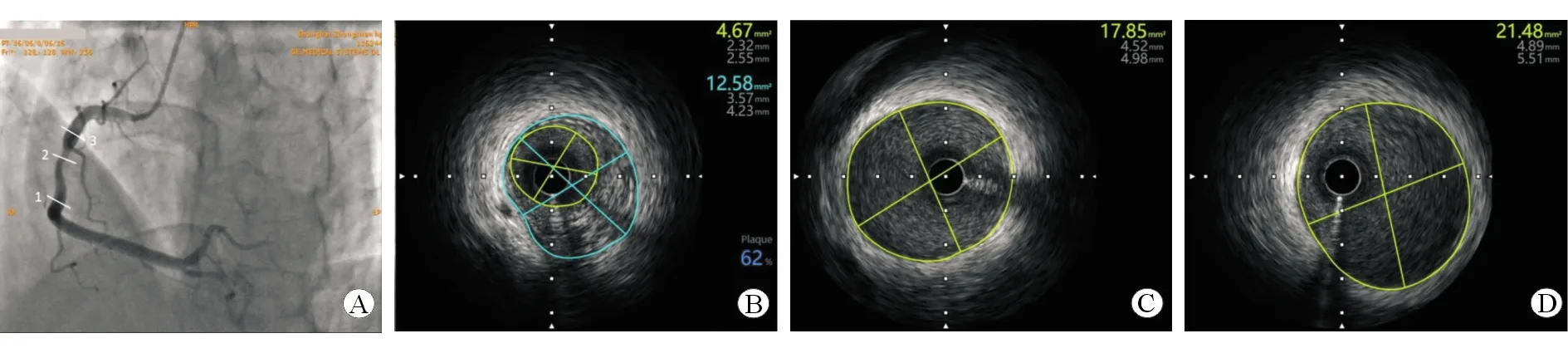

1.1 病例1 患者女性,62歲,因“活動后胸悶2個月”就診于復旦大學附屬中山醫(yī)院,診斷為勞力性心絞痛,于2020年4月26日在行冠狀動脈造影術,發(fā)現(xiàn)左主干狹窄99%、右冠狀動脈中段狹窄80%,余血管未見狹窄病變,行左主干介入治療,術后患者癥狀緩解。于2020年6月26日再次行冠狀動脈造影術,擬行右冠狀動脈介入治療。術中左主干原支架未見再狹窄,右冠狀動脈中段狹窄80%(圖1A),先行血管內超聲檢查(圖1B~1D)。將OptiCross血管內超聲導管送至右冠狀動脈遠段,連續(xù)自動回撤成像,可見右冠狀動脈病變遠段參照血管面積17.85 mm2,血管直徑4.5 mm×5.0 mm;病變最窄處血管面積12.58 mm2,血管直徑3.6 mm×4.2 mm,最小管腔面積4.67 mm2;病變近段參照血管面積21.48 mm2,血管直徑4.9 mm×5.5 mm。病變部位的血管重構指數(remodeling index, RI)為0.64,提示血管負性重構。因患者無癥狀,病變最窄處最小管腔面積大于4 mm2,未植入支架,給予藥物治療。

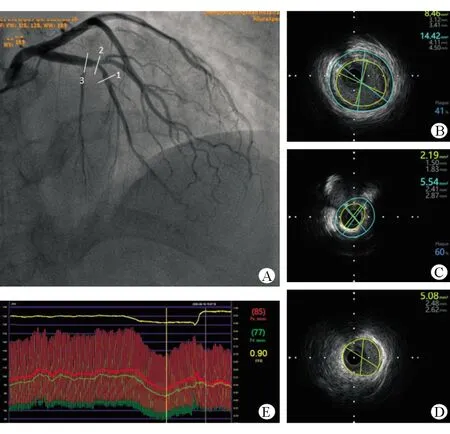

1.2 病例2 患者女性,71歲,因“胸悶2年”入住復旦大學附屬中山醫(yī)院。患者外院冠狀動脈CT造影提示前降支狹窄90%伴鈣化。患者入院心電圖正常,心臟超聲提示輕度二尖瓣狹窄、主動脈瓣反流,輕度肺動脈高壓,左室射血分數69%。2020年6月16日行冠狀動脈造影術,可見前降支中段分出粗大對角支后變細,狹窄80%(圖2A)。進一步行血管內超聲檢查,提示病變遠段參照血管面積5.08 mm2,血管直徑2.5 mm×2.6 mm;病變最窄處血管面積5.54 mm2,血管直徑2.4 mm×2.9 mm,最小管腔面積2.19 mm2;病變近段參照血管面積14.42 mm2,血管直徑4.1 mm×4.5 mm(圖2B~2D)。病變部位RI為0.57,提示血管負性重構。前降支血流儲備分數為0.9(圖2E),給予藥物治療。

2 討 論

冠狀動脈負性重構于1995年首次被描述[1]。依據不同的檢查方法,該病變檢出率為15%~34%。冠狀動脈重構以RI來定義,表述為病變部位最小血管面積與病變遠、近段參考血管平均血管面積的比值。RI大于1.05,為血管正性重構;RI小于0.95,為血管負性重構[2-3]。負性重構早期常出現(xiàn)血流動力學異常(剪切力、牽張力和流速等異常)。一般認為負性重構是細胞增殖、遷移、凋亡和細胞外基質重塑的過程,但具體機制仍不明確[4-5]。在重度狹窄的病變中,負性重構約占1/3;而在輕中度狹窄的病變中,負性重構約占50%[6]。

圖1 右冠狀動脈造影及血管內超聲影像

圖2 前降支造影及血管內超聲影像

正性重構和負性重構病變中斑塊性質常有較大差異。正性重構病變通常以薄纖維帽斑塊和脂質斑塊為主,而負性重構病變通常以纖維斑塊和病理性內膜增厚為主[7]。正性重構病變通常表現(xiàn)為輕中度狹窄,斑塊負荷大、炎癥程度較高,斑塊易損性高,常出現(xiàn)斑塊破裂。而負性重構病變通常表現(xiàn)為重度狹窄,斑塊負荷較小、穩(wěn)定程度高,常是斑塊損傷、破裂后修復、愈合的結果[8]。近年公布的PROSPECT研究[9]重新定義了RI值。該研究入選了697例三支病變急性冠狀動脈綜合征患者,通過血管內超聲評價了3 223處非罪犯病變,其中1/3的病變通過計算RI,確定正性重構和負性重構的最佳界值,余2/3病變通過病變形態(tài)學和主要心血管不良事件(MACE)來驗證此界值。結果顯示:兩種方法預測正、負性重構病變最佳界值分別為1.004 6和0.878 9;所有患者隨訪36個月后,未發(fā)生顯著血管重構的患者中MACE發(fā)生率為0.7%,而發(fā)生正性重構和負性重構的患者MACE發(fā)生率顯著升高,分別為2.5%、2.1%(P=0.025)[9]。

冠狀動脈重構對冠狀動脈介入策略有很大影響。本報告中的2例患者有明確的證據提示存在負性重構,且無介入治療的依據,故未植入支架。對于這種從造影顯示“簡單”的病變,如按常規(guī)介入治療策略進行介入治療,可能導致嚴重的并發(fā)癥,如血管穿孔、破裂等。

近年來中國冠狀動脈介入數量爆發(fā)式增加,但因腔內影像使用率低,介入醫(yī)師普遍對血管負性重構認識不足。而且,近年來與冠狀動脈負性重構相關的文獻數量很少,提示此領域并非臨床關注的熱點。然而,如果忽略冠狀動脈負性重構對介入治療中的影響,可能導致嚴重的介入相關并發(fā)癥。因此,對于冠狀動脈臨界病變,須考慮負性重構可能,必要時進行腔內影像和血管生理學檢查,評估介入治療的必要性和策略,以保證患者安全。

利益沖突:所有作者聲明不存在利益沖突。