塌陷區公路路基沉降變形規律模擬

張向陽,任尚磊,徐 敏,周騰飛

1. 安徽理工大學 煤礦安全高效開采省部共建教育部重點實驗室,安徽 淮南 232001;2. 中國礦業大學 煤炭資源與安全開采國家重點實驗室,江蘇 徐州 221116;3. 山東科技大學 礦山災害預防控制省部共建國家重點實驗室,山東 青島 266590;4. 淮南礦業集團 張集煤礦,安徽 淮南 232001 )

隨著我國城鎮化和現代化進程的加快,一些基礎設施建設、便民服務建設等需要大量的建設用地,許多項目建設和施工不可避免地穿過煤礦塌陷區,因此近年來許多地區開始了塌陷區土地開發利用等相關研究[1-7]。公路作為居民出行和貨物運輸的主要承擔者,服務水平的高低對人們的生活水平和區域協調發展起到了至關重要的作用。相關研究表明[8-9],煤礦塌陷區上方公路是否能滿足交通需求,主要取決于公路路基沉降及變形程度,但國內外對塌陷區路基沉降變形規律研究較少,為確保塌陷區上方公路建設及運營維護的合理性,本文結合相似模擬及數值模擬對塌陷區公路路基沉降變形規律進行探究分析。

1 工程概況

以淮南某淺埋厚煤層礦區為研究背景,該礦區地處淮河中游,地形平坦,地理位置優越,礦區面積較大且距城鎮較近,附近居民眾多,對交通需求較高。隨著時間的積累,在淺埋厚煤層開采影響下該區域內形成大面積塌陷區,而為了區域發展需要,塌陷區內多條公路需要修建及維護。因此,本文結合該淺埋厚煤層開采后形成的塌陷區地質條件對公路變形規律進行詳細的分析及探討。

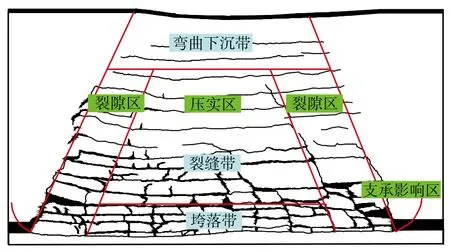

煤層采動后原巖應力平衡被打破,表現為上覆巖層不斷垮落下沉并自下而上依次形成垮落帶、裂縫帶和彎曲下沉帶,影響傳遞直至地表并在地表形成塌陷區,經一段時間穩定后重新達到新的應力平衡[10-11],塌陷區各巖層移動破壞如圖1所示。塌陷區巖層存在巖性破碎、承載能力不足、易活化變形等特點,在塌陷區上方進行公路建設修護時易引起下方巖層的再次活化,進而對路基穩定性產生極大威脅[12-16]。為進行塌陷區路基沉降規律研究,本文通過相似模擬與數值模擬相結合的方法對采動結束后形成的塌陷區進行監測模擬,待模型穩定后進行塌陷區不同等級公路鋪設模擬分析。

圖1 煤層開采覆巖移動破壞效果示意 Fig. 1 Effect diagram of overlying rock movement failure in coal seam mining

2 相似模擬試驗分析

2.1 相似模擬試驗鋪設過程

相似模擬試驗研究首先對塌陷區構造進行模擬,基于此進行上覆公路鋪設模擬,通過不同等級及施載位置對比探究塌陷區上覆公路路基沉降變形規律。該礦區煤層采深95.1 m,開采均厚5 m,屬淺埋厚煤層,采動結束后塌陷區特征較為顯著。試驗通過分析模型表面十字布點法所布置的位移測點,觀測塌陷區及路基變化情況,并利用Getdata等相關軟件處理采集到的信息,得到相應的沉降變形數據。

試驗選取塌陷區外邊緣區、內邊緣區及中部區域等不同位置進行對比試驗;通過查閱資料并考慮實際試驗條件將公路鋪設模擬分為3個等級,以施加荷載形式進行模擬對比研究,荷載施加分別為0,0.25,0.50 MPa。荷載鋪設過程如圖2所示,圖2( a )為在塌陷區進行0.25 MPa等效公路荷載模擬,塌陷區外側、邊緣及中部位置處分別為A,A*,B,B*,C,C*;圖2( b )為在塌陷區上方不同位置處進行0.5 MPa荷載模擬,塌陷區外側、邊緣及中部位置分別為D,D*,E,E*,F,F*。

圖2 塌陷區不同位置施加荷載對比 Fig. 2 Comparison of loads applied at different positions in the subsidence area

2.2 相似模擬結果分析

2.2.1 荷載影響下塌陷區路基沉降變形規律

塌陷區形成初期巖層并不穩定,存在一定程度的變形空間;塌陷區經自我穩定階段后在無較大活動干擾下會達到新的平衡狀態,并具有一定的承載能力,而在其上部進行公路建設則存在打破巖層應力平衡的風險,進而導致路基產生相應破壞。如圖3所示,公路荷載為0.25 MPa時路基最大沉降值為0.19 m,在荷載為0.50 MPa時下沉量達0.53 m。公路等級越高塌陷區變形程度越大,且隨著荷載的增加,路基由原來的單極值變形逐漸變為多點共同沉降。因此,公路建設等級越高路基變形范圍也相應擴大,在一定程度上降低了公路服務水平,給公路使用者的安全帶來極大風險。此外,下沉空間主要以路基下方孔洞及裂隙為主,公路等級過高會造成塌陷區失穩活化。因此,在塌陷區進行公路建設需對施工條件進行詳細分析,再結合塌陷區實際地質條件進行合理的公路等級設計和規劃,以規避后期施工及運營過程中所存在的風險。

圖3 不同等級公路影響下路基沉降變形數據 Fig. 3 Subgrade settlement deformation data under the influence of different grade of highway

2.2.2 塌陷區不同位置處路基變形規律

由圖4塌陷區不同位置變形效果及相關監測數據可知,在塌陷區上方施加0.25 MPa荷載時,塌陷區中部和左右兩側路基產生了不同程度的沉降變形,塌陷區左邊緣沉降值為0.12 m,右邊緣沉降值為0.09 m,左側沉降略大于右側,沉降差值為0.03 m,而塌陷區邊緣外側影響較小,塌陷區中部沉降值約為0.19 m,高于兩側0.08 m左右;塌陷區上方公路荷載為0.50 MPa時,路基進一步變形,左邊緣路基沉降值達0.18 m,右邊緣沉降值為0.16 m,中部沉降值達0.53 m,沉降值大于兩側邊緣區。此外,結合相關資料[17]及模擬結果可知,荷載施加使原本較為平整的邊緣區逐漸變成具有一定坡度的坡狀結構,在一定程度上對公路坡度產生影響。

由圖4的監測數據可知,塌陷區中部路基沉降值高于兩側邊緣區,但塌陷區中部區域沉降較為均勻,且能保持較高的完整性;中部路基水平移動值較小,裂隙發育不明顯,表明中部區域路基受拉張破壞程度較低,對交通影響程度較小。

圖4 不同公路荷載下塌陷區路基變形效果 Fig. 4 Effect map of subgrade deformation in subsidence area under different highway loads

煤層由左側開切眼向右循環回采,在煤層不斷推進的過程中近開切眼一側受周期來壓影響較大,裂隙自下而上發育的過程中采場左側塌陷區與邊緣區外側巖層連接程度較弱,因此在塌陷區上方進行公路建設后,在荷載作用下原本分散且繁雜的左邊緣區縱向裂隙呈貫通發育趨勢,并于路基處向下反向延深擴張,路基受影響產生較大的剪切裂縫。隨著公路荷載的增加塌陷區活化變形程度加大,此時路基剪切裂縫相應增大,甚至出現臺階式下沉破壞,嚴重破壞了路基的整體性。

煤層右邊緣為終采線一側,該側裂隙數目及開裂程度較輕,巖層連接性較強,裂縫多為單獨發育,未見大面積裂縫群現象,該側塌陷區承載能力及抗變形能力較強,在塌陷區上方公路建設的影響下,左邊緣區裂隙貫通后右邊緣區裂縫仍呈單獨裂縫狀,因此右邊緣區路基變形程度輕于左邊緣區。此外,模擬表明邊緣區外側路基破壞主要由內部區域下沉引起的拉張破壞,而邊緣區內側路基則以擠壓變形破壞為主。

3 數值模擬試驗分析

根據淮南某礦實際地質條件,建立FLAC3D數值模型,模擬縱向長度取300 m,橫向寬度取100 m,煤層采深為95 m,采厚設為5 m,煤層下設20 m巖層。考慮模擬的可行性并結合相關資料,塌陷區上方公路進行4個等級鋪設模擬,主要以施加荷載的方式進行對比研究,荷載分別為0.125,0.250,0.375,0.500 MPa,模型效果如圖5所示。根據現場取樣和巖石力學試驗結果,各巖層物理參數見表1。

表1 煤巖力學參數 Table 1 Mechanical parameters of coal and rock

圖5 塌陷區公路施工建設數值模擬 Fig. 5 Numerical simulation diagram of highway construction in subsidence area

3.1 塌陷區路基位移結果分析

3.1.1 塌陷區路基垂直位移結果分析

塌陷區路基沉降位移模擬結果如圖6所示,路 基垂直位移極值位于塌陷區中部,且中部最先出 現變化并向兩側邊緣區蔓延減小,在距塌陷區較 遠處影響消失。荷載為0.125 MPa時路基最大沉降值為7.63 cm,荷載為0.250 MPa時路基最大沉降值 為7.76 cm,荷載為0.375 MPa時路基最大沉降值為14.72 cm,荷載增至0.500 MPa時路基最大沉降值達22.33 cm。結果表明塌陷區自我穩定后存在一定的承載能力,在塌陷區上方進行一定等級的公路建設路基沉降值較小,而公路荷載超過一定程度會引起塌陷區活化進而引起路基產生較大變形,甚至公路出現結構性或功能性損壞。此外,隨著塌陷區上方荷載的增加,路基沉降變形范圍也逐漸加大,甚至出現路基破斷等問題,影響路基結構的整體性,降低公路的安全性。

圖6 不同荷載影響下塌陷區路基垂直位移數據 Fig. 6 Vertical displacement data of subgrade in subsidence area under different loads

3.1.2 塌陷區路基水平位移結果分析

路基抵抗拉伸的能力遠低于抵抗壓縮變形的能力,較小的地表拉伸就可導致路基產生裂縫,路基水平方向移動表征了路基沿縱向斷面拉伸變形趨勢。塌陷區路基水平方向位移模擬結果如圖7所示,在路基荷載為0.125 MPa時,最大移動值為1.86 cm,最大值位于距邊界106 m處;荷載為0.250 MPa時,最大移動值為1.96 cm,最大值位于距邊界104 m處;荷載為0.375 MPa時,最大移動值為2.95 cm,最大值位于距邊界102 m處;荷載為0.500 MPa時最大移動值變為4.24 cm,最大值位于距邊界100 m處。由此可知路基水平方向位移主要產生在塌陷區邊緣區,且隨荷載增加變形極值更接近塌陷區邊界。此外,塌陷區中部位移較小,移動峰值位于邊緣區,且以塌陷區中部為界呈反向趨勢,位移主要由塌陷區外側指向塌陷區內部,因此邊緣區位置易產生拉裂縫,而邊緣區內部則會產生相應的擠壓變形,且公路荷載越大,路基拉伸擠壓程度越高,嚴重影響了路基的整體性與平整性。

圖7 不同荷載影響下塌陷區路基水平位移數據 Fig. 7 Horizontal displacement data of subgrade in subsidence area under different loads

3.1.3 塌陷區路基側向位移結果分析

路基變形破壞除垂直沉降引起路基沉陷、垮塌和縱向擠壓拉伸引起路基產生坑槽、裂縫外還易產生側向移動變形,而側向位移也是引起路基失穩、邊坡坍塌的重要因素[18-19]。塌陷區路基側向位移變形效果如圖8所示,路基位移主要產生在兩側位置,且變形破壞呈對稱分布,路堤單側變形主要分布在塌陷區邊緣區域邊界處。公路荷載較小時變形分布區域較廣,變形程度較小對路基穩定性影響程度不大,但隨著荷載的增大,變形程度逐漸增大,且變形逐漸呈集中化、區域化的發展趨勢,變形主要集中于塌陷區兩側邊緣區的外側A、中部B處及內側C等3點。在邊緣區外側A處路基產生由外部指向內部的壓縮變形,在邊緣區B處壓縮變形達到極值,塌陷區C處變形值為3處最大,但該處路堤變形由向內的收縮變形轉變為向外的鼓脹變形。因此,在塌陷區不同位置處應針對路基不同變形的受力特點采取針對性的防護措施。

圖8 塌陷區路基側向變形規律 Fig. 8 Lateral deformation regularity diagram of subgrade in subsidence area

3.2 塌陷區路基應力結果分析

3.2.1 塌陷區路基垂直應力結果分析

塌陷區路基垂直方向應力模擬結果如圖9所示,應力變化主要位于塌陷區邊緣區,并隨著荷載的增加應力逐漸向周圍擴散。由路基垂直應力分布數據可知,隨著荷載的增加,路基應力分布逐漸紊亂,波動范圍和程度逐漸加劇,且在兩側塌陷區盆地邊緣產生應力極值,表明在同等荷載下塌陷區兩側邊緣區路基變化復雜,需進行重點處理。

圖9 不同荷載影響下塌陷區路基垂直應力數據 Fig. 9 Data diagram of vertical stress of subgrade in subsidence area under different loads

3.2.2 塌陷區路基水平應力結果分析

塌陷區路基水平方向應力模擬結果如圖10所示,荷載邊緣區外側受拉應力而內側受壓應力,且壓應力較大,表明路基擠壓變形較為嚴重。荷載水平應力極值主要集中于塌陷區邊緣區內側,并隨著荷載的增加應力逐漸向邊緣區外側移動,表明隨著荷載的增加水平移動范圍逐漸增大,應力極值逐漸向外發育。路基在外邊界處產生拉應力極值,且路基抗拉能力遠低于其抗壓能力,因此在塌陷區邊緣處路基極易產生拉張破壞導致的裂隙、裂斷,嚴重破壞路基結構的完整性,降低道路使用壽命。相關研究表明,較小的水平移動對路基破壞程度較輕,對道路服務水平影響較低,而水平移動過大路基會產生拉伸破壞,甚至裂縫擴張到一定程度后產生臺階式斷裂,嚴重影響行車的速度及安全。

圖10 不同荷載影響下塌陷區路基水平應力數據 Fig. 10 Data diagram of horizontal stress of subgrade in subsidence area under different loads

3.2.3 塌陷區路基側向應力結果分析

路基側向應力分布模擬結果如圖11所示,荷載影響下側向應力變化主要位于塌陷區邊緣區內側。應力極值主要為邊緣區外側和內側2處,呈方向相反大小不等的趨勢,荷載較小時邊緣區外側應力較大,隨著荷載的增加在邊緣區內側應力逐漸超過外側應力。由此可知在塌陷區進行公路建設時應對塌陷區邊緣區內、外側路堤進行重點保護。

圖11 不同荷載影響下塌陷區路基側向應力數據 Fig. 11 Lateral stress data of subgrade in subsidence area under different loads

3.3 塌陷區路基塑性區變化結果分析

由圖12可知,塑性區主要分布在邊緣位置,隨著荷載的增加路基破壞程度逐漸增大,并逐漸向中部轉移。塌陷區上方進行公路施工建設在一定程度上會加劇塌陷區活化變形,由于路基存在一定的抗變形能力,因此路基變形存在一定的滯后性,但塌陷區變形程度過高或超出路基抗變形能力,路基即會產生相應變形破壞。荷載較小時塌陷區中部下沉,但路基仍會保持一定的完整性,隨著荷載增加到一定值時,路基與塌陷區逐漸產生離層現象,并隨著荷載的繼續增加,離層范圍及離層程度逐漸增大。

圖12 不同荷載影響下塌陷區路基塑性區破壞 Fig. 12 Failure diagram of plastic zone of subgrade under the influence of different loads

邊緣區公路破壞以集中式為主。荷載較小時邊緣區路基破壞主要發生在路基底部與塌陷區表面結合處,由于塌陷區邊緣沉降存在一定坡度,與路基契合度降低,因此易在邊緣區產生集中式破壞。隨著荷載的增加,破壞程度逐漸增加,且破壞逐漸向路基頂部蔓延。荷載增加到一定程度時,路基產生張裂破壞,破壞了公路的完整性,甚至引起積水現象,嚴重降低了公路的使用壽命和服務水平。

4 結 語

( 1 ) 塌陷區上方進行公路建設活動易引起下方巖層的活化失穩,進而導致路基產生相應的變形破壞。試驗表明公路荷載越大路基內部應力波動程度越大,范圍越廣,路基移動變形程度越高。塌陷區公路建設和維護時,應對公路規格進行詳細設計。

( 2 ) 塌陷區中部路基垂直沉降值高于兩側邊緣區,但受塌陷區特點影響中部區域路基沉降較均勻,能夠保持一定的整體性,路基水平變形程度較小,開裂等破壞現象不明顯。

( 3 ) 路基水平變形主要發生在塌陷區邊緣處,由于近開切眼一側在周期來壓影響下不斷被壓實,裂隙發育程度較高,破壞程度高于終采線一側。

( 4 ) 路基側向變形相對于垂直沉降和水平位移而言變形程度較輕,變形主要發生在路基兩側且呈對稱分布,影響呈區域化和集中化。邊緣區外側及中部路基主要產生壓縮變形,而邊緣區內側則產生由內向外的鼓脹變形。

( 5 ) 模擬表明路基破壞主要分布在塌陷區中部及邊緣區位置處,中部路基破壞主要表現為路基基床離層,但在一定程度上能保持其完整性,而邊緣區路基主要為拉張破壞,易產生張裂變形,嚴重破壞了路基的整體性。因此,在前期施工建設和后期運營中應針對其不同特點采取相應的防護措施。