地鐵車站結構抗震設計分析

王文君

中鐵第六勘察設計院集團有限公司,天津 300308

地鐵車站通常建設在地下,地震作用對地鐵車站結構的破壞性較大,因此必須積極采用抗震結構設計措施,提升地鐵車站建設的抗震效果,為地鐵系統安全、有序施工進行打好設計基礎。

1 地鐵車站結構抗震設計的意義

當前,我國各城市地上交通運行壓力越來越大,為了解決城市人口與地面交通資源的矛盾,很多城市已經開始積極進行地鐵系統建設,地鐵工程建設越來越多。地鐵車站是地鐵系統的重要部分,車站結構空間較大,且人員疏通與保護結構較多,又建設在城市地底,容易受到地震運動的影響,因此必須根據當地地質及地震環境特點進行地鐵車站結構抗震設計,不僅需做好前期地震作用下結構位移的分析,還需做好地震環境下的人員疏散結構設計,為地鐵車站的安全運營提供保證。

2 地鐵車站工程概述

徐州市地鐵6號線一期第11號車站為紫金路車站。該車站為6號線,具備與5號線換乘功能覆蓋。6號線與5號線車站在東北向西南設有聯絡線。6號線車站部分設置單渡線,為地下三層雙柱三跨地下箱形結構,5號線車站部分為地下兩層雙柱三跨箱形結構,聯絡線圍合區域為兩層多跨地下箱形框架結構,并設計有物業開發點。

3 地鐵車站結構抗震設計

3.1 抗震位移分析

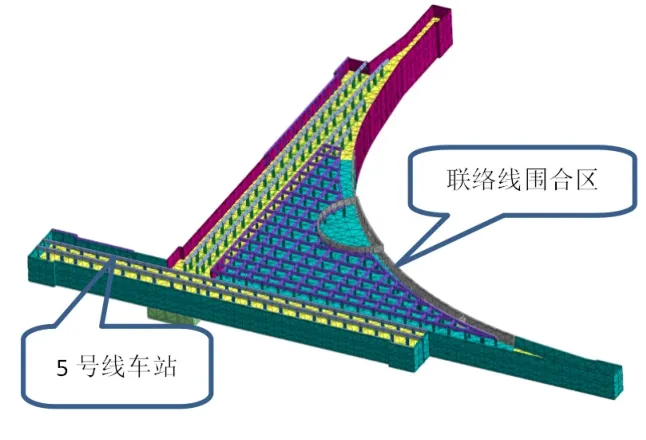

該車站位于抗震設防烈度7度區內,建筑場地類別為Ⅱ類,設防地震設計特征周期為0.4s,設防地震基本加速度為0.1g。根據抗震計算相關要求及《徐州軌道交通6號線一期工程工程場地地震安全性評價報告》,設防地震為50年超越概率10%,罕遇地震為50年超越概率2%。針對每種重現期地震,安評報告給出3組地震波,根據給出不同概率水平的地震動時程。采用GTS-NX有限元分析軟件,對車站抗震進行整體建模驗算和動力里程分析空間計算,采用黏彈性人工邊界,分析車站三維狀態下的抗震變形狀態。紫金路站結構初始狀態有限元分析模型如圖1所示。

圖1 紫金路站結構初始狀態有限元分析模型

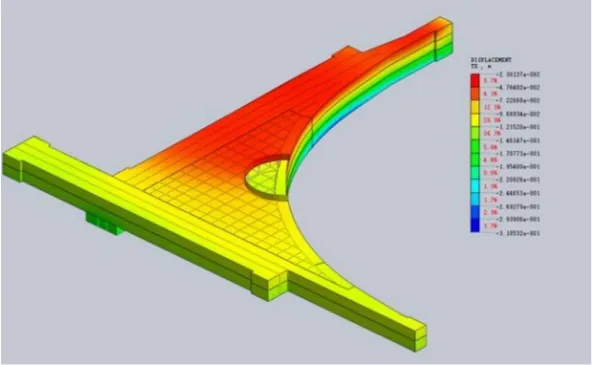

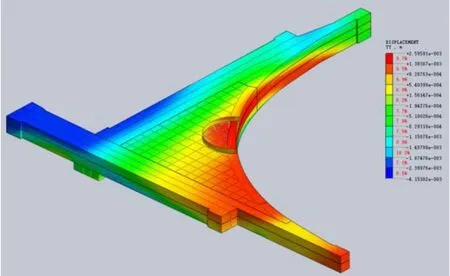

在X方向地震波荷載作用下,車站結構的最大位移為23.07mm,最大值出現在車站與聯絡線區域北側區域,換乘節點的最大位移約為12mm。在Y方向地震波荷載作用下,車站結構的最大位移為25.9mm,最大值出現在5號線車刀把收口處,換乘節點的最大位移約為10.25mm,如圖2和3所示。

圖2 車站地震工況下結構X向位移

圖3 車站地震工況下結構Y向位移

通過有限元軟件分析,說明車站在水平向地震力作用下,車站的變形最大位置一般出現在結構平面發生變化或者收口位置(如車站刀把位置),因此在車站結構設計中需要針對性加強此類位置的結構側向剛度。

3.2 車站抗震構造設計

從結構的地震響應來看,頂、底板支座和土巖分界面的受力較大,因此,該車站需采取抗震措施,以確保結構,在地震作用下能夠具有足夠的抗震性能。同時,加大車站形變較大方向上豎向受力構件(如混凝土墻、柱)的側向剛度,以減小地震對車站的影響。根據工程場地的地震地質條件和車站結構的形式、跨度布置特點,采取以下抗震措施。

(1)框架抗震遵守“強柱、弱梁、更強節點核心區”,嚴格控制中柱軸壓比(二級),保證中柱的延性。中柱縱向受力鋼筋的配筋率按不大于5%控制,鋼筋在同一截面內的鋼筋接頭不宜超過全截面鋼筋總數的50%,在搭接接頭范圍內,箍筋間距≤5d,且應<100mm。柱箍筋加密區的箍筋最大間距應為8倍箍筋直徑與100mm中的最小值,箍筋最小直徑應取8mm。

框架梁是框架結構在地震作用下的主要耗能構件,為了對節點核心區提供約束以提高其受剪承載力,梁寬不應小于柱寬的1/2,通過適當加寬梁截面,降低梁截面的剪壓比。

(2)框架節點區處理處理:框架節點核芯區配箍特征值不宜<0.10,且體積配箍率不宜<0.5%。柱剪跨比不大于2的框架節點核芯區,體積配箍率不宜小于核芯區上、下柱端的較大體積配箍率。在框架中間層的中間節點處,框架梁的上部縱向鋼筋應貫穿中間節點;框架柱的縱向鋼筋應貫穿中間層中間節點和中間層端節點,柱縱筋接頭應設在節點區以外。

3.3 地鐵車站結構抗震設計優化措施

在設計過程中,考慮到地鐵車站的穩定性,在地鐵車站中加入抗震的相關設計。地下結構在地震過程中因為受到土體的包裹約束所受到的地震沖擊相比地面結構弱。但發生在日本的某次地震導致地下建筑受到較大損毀,給地鐵設計建設敲響了警鐘。為了防止地震破壞地鐵設施,提出將抗震結構與地鐵車站主體結構進行融合的設計思路,是在設計中需要重點解決的問題。因此,相關的設計人員應當先對抗震結構進行細致的了解和研究,才能將抗震結構更好地融入車站設計中。

(1)堅持正確的設計原則。正確的設計原則是設計過程中的首要任務,首先應當遵循功能的合理化以及結構的標準化。在進行抗震設計中,首先應當選擇合適的場地。因此,需要對地鐵施工沿線進行全面分析,如對工程地質情況的分析等。在此基礎上,需選擇更加符合抗震設計要求的地鐵車站結構。這是保證設計正確性原則的前提條件。然后,進行地鐵車站的結構形式的確定,需要進行合理性判斷,以保證地鐵車站設計的合理性和穩定性。

(2)優化具體設計。在對地鐵車站結構設計中加入抗震設計,其中設計優化是保證地鐵車站最終效果的最有效的措施。為此,需要相關設計人員能夠通過設計過程中所涵蓋的內容進行多角度和形式的研究分析,最終確定與抗震設計相關的設計思路。

具體的優化設計過程應當優先選擇場地,首先設計預案應當通過對施工現場的地質環境進行勘查,避免建設施工時進入危險地段開展結構施工。這是控制地鐵車站施工建設風險的重要措施,是對地鐵公司經濟效益的重要保障。

(3)優化抗震結構設計方式。在抗震結構設計過程中,一般通過抗震結構組成對整體建筑結構穩定性的基礎內容的設計思路。該設計思路是較為傳統,在抗震結構中的設計效果并不理想,導致建筑主體的抗震性能可能出現嚴重的問題。因此,應當在抗震結構設計過程中對設計方案進行深入細致的研究。在抗震設計前,應當明確是否能夠對抗震水平和當地的抗震類型、等級進行確定。在此基礎上,有助于對地鐵車站進行科學合理的設計。

4 抗震設計效果分析

通過驗算以及模型分析可知,在當前的抗震設計結構中施加地震波作用,結構的層間位移角最大值均在1/550以下,因此可以判斷抗震設計下結構的彈性效果符合抗震設計計算的要求,構件截面及配筋的驗算結果滿足抗震設計計算要求,即整體抗震效果較好。在設防地震波動作用環境中,地鐵車站中柱軸壓比<0.75,沒有超限現象,能夠達到地鐵車站運行的抗震要求。

5 結束語

總之,在地鐵車站建設中積極做好各環節優化設計,是提升地鐵系統建設安全性的重要環節之一。抗震設計是地鐵結構設計中應重點考慮的因素,因此在具體設計工作中應積極做好地鐵建設區域地震烈度分析以及抗震結構強度設置,為優化地鐵車站建設效果提供助力。