三維地質建模在大型引調水工程中的應用

曹泰瑞 左霖 駱桂英

摘 要:華北平原大型引調水工程具有跨越地層單元廣、工程數量多、工期集中等特點。本文結合GeoStation軟件的自動建模、半自動建模及分區(qū)塊建模功能,建立了一套大型線型水利工程的建模流程方法;將工程劃分為獨立單元進行分區(qū)建模,解決了建模操作面單一的困難,兼顧了模型質量與建模效率的平衡;介紹了建模過程中的實際經驗和模型應用情況,為大型線型水利工程的三維建模和模型應用提供了參考。

關鍵詞:引調水工程;三維地質建模;GeoStation

中圖分類號:TV221.2文獻標識碼:A文章編號:1003-5168(2021)09-0078-04

Abstract: The large-scale water diversion project in the North China Plain has the characteristics of a wide range of strata units, a large number of projects, and a concentrated construction period. In this paper, combined with the automatic modeling, semi-automatic modeling and block modeling functions of GeoStation software, a set of modeling process methods for large-scale linear water conservancy projects had been established; the project planning was divided into independent units for partition modeling, which solved the difficulty of a single modeling operation surface and took into account the balance of model quality and modeling efficiency; the actual experience and model application in the modeling process were introduced, which provided a reference for the three-dimensional modeling and model application of large-scale linear water conservancy projects.

Keywords: water diversion engineering;three-dimensional geological modeling;GeoStation

我國是水資源短缺的國家。特別對于華北平原而言,水資源時空分布不均、水環(huán)境惡化、生活工業(yè)用水供需緊張已經成為制約當地社會經濟快速發(fā)展的關鍵因素[1]。興建大型跨區(qū)域引調水工程在加強可利用水資源管理、保障居民生活用水質量、促進受水區(qū)社會經濟發(fā)展方面有難以替代的作用,是提升區(qū)域水資源承載力的有效途徑[2]。僅河南省已投入運行及在建的大型平原區(qū)引調水項目有:南水北調中線及其配套工程、引江濟淮(河南段)工程、趙口灌區(qū)工程、小浪底北岸灌區(qū)工程、西霞院水利樞紐灌區(qū)工程等。

隨著地學信息化的發(fā)展,數學地質正向“數字地質”發(fā)展[3-4],建筑信息模型(Building Information Modeling,BIM)為巖土數字化工作帶來了契機與挑戰(zhàn)[5]。相對于工業(yè)民用建筑行業(yè)已日趨成熟的BIM技術水平,水利水電行業(yè)以涉及專業(yè)多、建設周期長、建設內容繁雜等特點在BIM領域仍處于初級發(fā)展階段。尤其是在大型線型引調水工程上,目前處于起步探索階段,缺乏針對該類項目的一套完整作業(yè)流程及標準。

當前,發(fā)達國家主流的三維地質建模軟件有法國達索公司的CATIA、英國Data Mine公司的Data Mine Studio、美國PST油藏技術公司的GOCAD和Autodesk公司的Revit、澳大利亞Micromine公司的Micromine軟件等[6-7]。從國內來看,深圳秉睦科技有限公司的BM_GeoModeler、南京庫倫公司的EVS和華東勘測設計研究院的GeoStation等近年都在巖土建模領域取得了良好的應用效果[8-9]。本文以華東勘測設計研究院依托MicroStation軟件平臺開發(fā)的地質三維勘察設計系統GeoStation為例,介紹平原區(qū)大型引調水工程的建模經驗。

1 Geostation建模流程

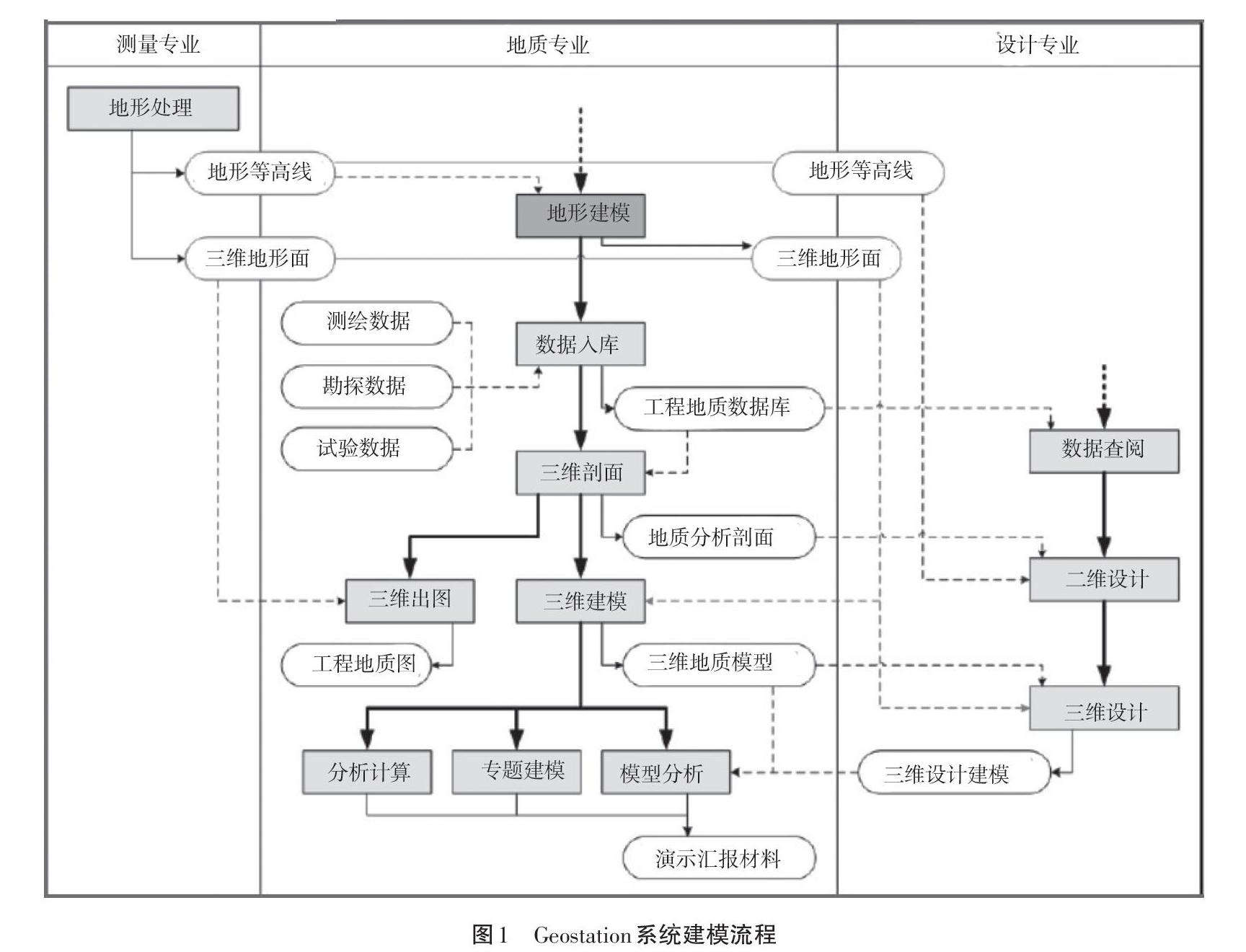

GeoStation是華東勘測設計研究院依托Bentley公司的MicroStation軟件平臺開發(fā)的地質三維勘察設計系統。主要建模流程為地形面建模—數據入庫—地質界面建模—地質體建模,如圖1所示。

1.1 地形面建模

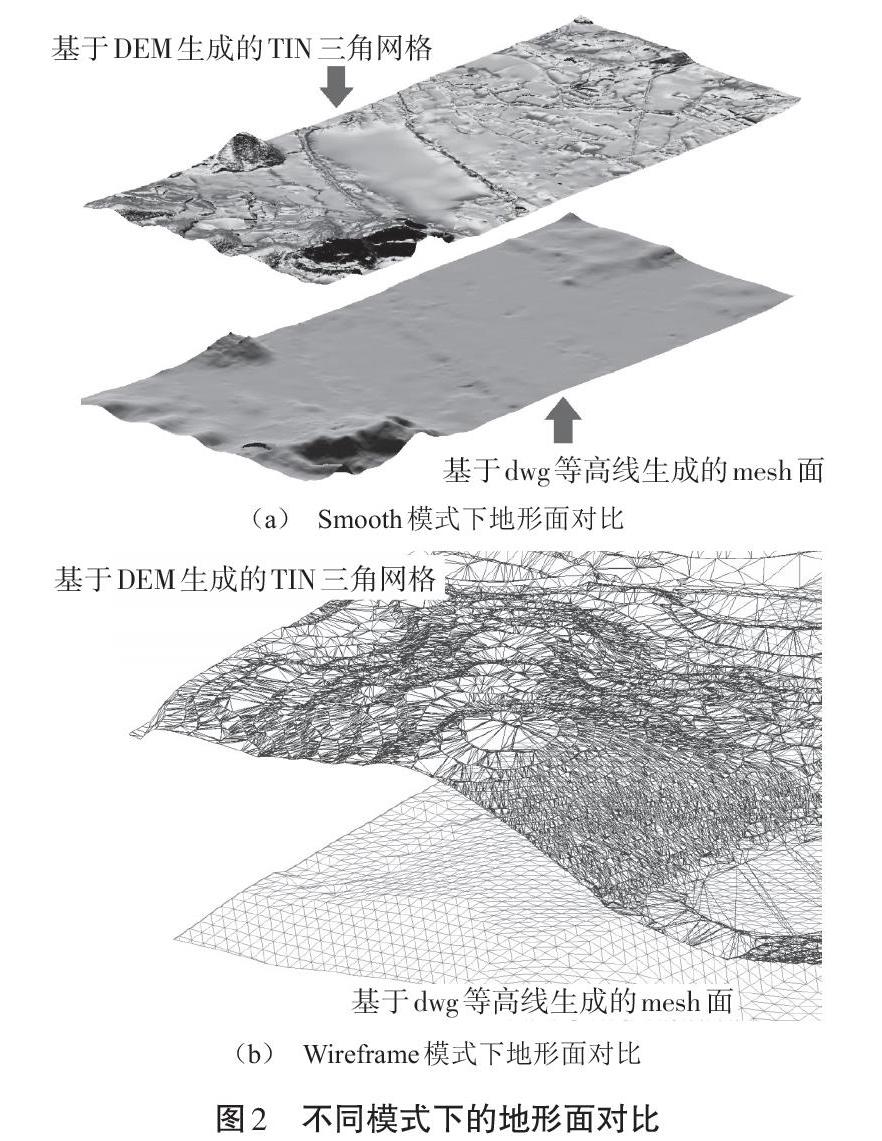

在實際建模工作中,地形數據主要來源于兩方面:一是基于測繪專業(yè)的DEM數字高程模型生成的TIN三角網格(下稱方式一);二是基于dwg格式地形圖中的等高線及高程點生成的地形mesh面(下稱方式二)。在Smooth(光滑)顯示模式和Wireframe(網格)顯示模式下,同一場地基于DEM和等高線兩種不同數據生成的地形面對比如圖2所示。由此可以看出,方式一生成的地形面在精細度和準確度方面相較方式二具有明顯優(yōu)勢,但其成本較高;方式二基于dwg格式等高線生成地形面,具備操作簡單、數據量小、修改靈活等優(yōu)點。

(a) Smooth模式下地形面對比

(b) Wireframe模式下地形面對比

在處理地形數據時,為了避免其與后期工程數據不匹配,人們應注意以下兩點:使用dwg文件轉入GeoStation生成地形面之前,要將圖形單位設置為米(m);前期地形數據和后期地質要素、建筑物位置信息應統一在相同的坐標系中。

1.2 數據入庫

建模人員可通過數據管理系統(GeoData Manage)對項目各種屬性數據進行錄入,包括項目階段、區(qū)域、地質測繪、勘探、試驗和物探數據等,也可以在建模軟件中對繪制元素進行屬性定義,再導入數據庫。

1.3 地質界面建模

地質界面元素的建模工作按幾何特征要素可分為兩類:即規(guī)則面元素建模和不規(guī)則面元素建模。規(guī)則面元素適用于產狀穩(wěn)定的地質要素,如沉積巖巖性界面和簡單構造。地質人員僅指定面產狀和出露點即可完成面元素的建模,簡潔高效,后續(xù)剪切亦不易報錯。不規(guī)則面元素建模適用于無明顯展布規(guī)律的地質要素,如覆蓋層、變質巖巖性界面、大型褶皺等復雜構造。建模人員需要繪制必要的輔助線網格,對面元素的幾何形狀進行控制。

1.4 地質體建模

地質體主要建模方式有拉伸成體再剪切和圍合成體等。建模人員可將面元素拉伸至指定高程或厚度成體,再用面截切體得到符合要求的幾何體形狀。此建模方式邏輯簡單直白,困難在于面剪切體過程中軟件運行時間長,報錯率高。

圍合成體需要定義地質體的頂、底面,圍合范圍為頂、底面在垂直方向上的最小相交面積。實際操作中,此建模方式軟件運行成功率高,但圍合前需要對斜面進行多次剪切圍合,避免地質體之間存在空腔。

值得注意的是,地質體建模階段,各種點、線、面、體元素交錯,空間位置相互堆疊,有必要及時對新生成的面和體模型進行屬性定義,方便對各元素的模塊化管理。

2 工程區(qū)單元劃分

大型引調水工程一般由取水樞紐、輸水建筑物、控制建筑物、交叉建筑物、調蓄水庫以及末端配套工程組成,空間上一般分為調出區(qū)、輸水線路區(qū)和受水區(qū)。其具有跨越地層單元廣、單項工程數量多、工期集中等特點。為了兼顧建模效率及模型質量,有必要提前對項目進行分區(qū)塊切割,依據在空間、功能、復雜程度等方面的不同將工程劃分為多個獨立單元,針對各單元特征采取與之相適應的建模方法。

地質三維勘察設計系統GeoStation按照行業(yè)領域分為多個軟件產品,包括水利水電工程地質三維系統(GeoStation for Geology)和城市巖土工程地質三維系統(GeoStation for City)等。雖然二者的產品遵循各自的行業(yè)標準,但其所生成的dgn模型可以相互通用,為引調水工程模型的單元切割和整合提供了便利。下面以河南省某大型灌區(qū)為例,簡要介紹工程區(qū)單元劃分的經驗與體會。

一是對于位于地勢平坦區(qū)域、地層結構簡單的節(jié)制閘等控制建筑物、中小型末端配套建筑物等,可類比普通工業(yè)民用建筑物建模方法,利用GeoStation for City中的自動建模技術。地質人員只需要錄入鉆孔數據,設定網格間距,程序便可自動實現地層劃分。軟件自動建模可以顯著提升建模效率,滿足簡單建筑物“量多”的需求。

二是對于倒虹吸、穿河隧洞、渡槽等大型交叉建筑物或局部地質條件復雜的工程單元,可采用半自動建模技術。地質人員需要劃定建模邊界,設置參數生成初始地質體,然后對局部重要地塊進行修正。半自動建模方法在保障模型重點區(qū)域準確的同時縮短了建模周期,在一定程度上達成了模型質量和建模效率的平衡。

三是對于丘陵、峽谷區(qū)地貌的取水樞紐、調蓄水庫等大型建筑物,涉及斷層、褶皺、透鏡體等復雜地質要素的工程單元,應建立大量虛擬鉆孔和垂直輔助剖面,根據項目進度對模型進行多期次、逐步精細化的修正,地質人員需要根據自己豐富的專業(yè)經驗繪制輔助線網來達到精準控制地質要素的目的。

3 模型應用

三維地質模型是BIM三維模型的重要組成部分,其根本應用是數字化交付,以協同上、下游專業(yè)的信息交互,保障項目成果的連續(xù)性和累積性,解決信息孤島,為項目全生命周期的建設運行提供高效率、高質量的基礎條件。現階段,三維地質模型在地質專業(yè)中還有批量出圖、開挖量估算、可視化分析及成果驗證、數值分析等應用。

3.1 批量繪制圖表

三維地質模型完成后,專業(yè)人員可以對模型進行任意剖切,設置相關出圖細節(jié),計算機會依據數據庫信息、模型屬性等批量打印各種表格,繪制剖面圖、平切圖、鉆孔柱狀圖等。在遇到設計變更時,應用三維地質模型批量繪制圖表,能有效緩解工作量煩瑣、重復勞動多、校核難度大等困難。

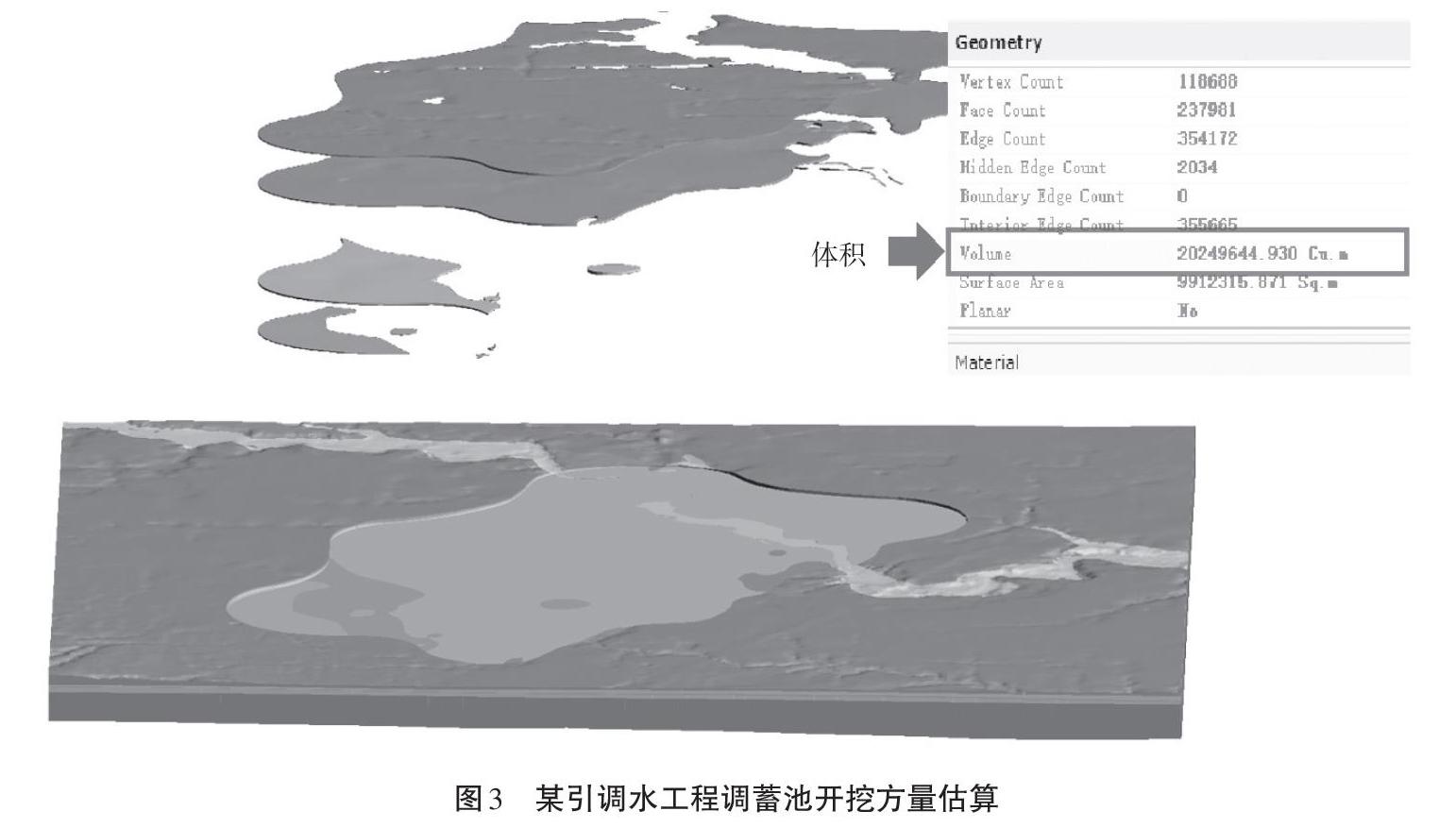

3.2 開挖方量估算

三維地質模型可以清晰地展示各地層的空間展布情況,并根據施工開挖參數進行動態(tài)虛擬開挖設計,方便、快捷得到各巖性層的開挖方量和回填方量(見圖3),為土石方工程造價預算提供參考,從而達到降低人力預算及物資消耗的目的。

3.3 可視化分析及成果驗證

大型引調水工程線路長,勘察期次多,地質條件復雜。對于穿越復雜地質條件區(qū)域的線型項目,傳統二維圖件難以完整、直觀地傳遞工程區(qū)內的地下空間構造和地層分布變化。三維地質模型有助于地質人員從多維度、多視角豐富空間想象,及時捕捉二維空間中不易獲取的信息,提高對工程區(qū)內地學規(guī)律的認識和判斷水平,為勘測設計提供更充分的解釋和驗證。

大型引調水工程勘察過程中會出現多期次成果不整合、各鉆孔內地層劃分不一致等現象,直接導致后期人員校核數據和修改圖件費時費力。三維地質建模的過程會倒逼地質人員對所有鉆孔數據進行梳理、概化,在校核原始數據的同時,便于地質建模人員更深刻地思考、認識區(qū)域內的地質成因及規(guī)律。此外,展布于同一三維空間中的試驗、物探、鉆探等數據組成了一幅立體的數據云圖像,既能分析、印證各種地質資料間的相互關系,又易于向非專業(yè)人員展示勘測成果。

3.4 數值計算

隨著計算機運算能力的普遍提升,數值分析計算冗繁的問題顯著緩解,而在求解復雜問題時以其廣泛的適用性受到越來越多專業(yè)人員的青睞。鑒于FLAC3D、Abaqus、Modflow等數值計算軟件在前處理功能上的缺憾,將三維地質模型轉化為可計算網格開展數值分析的需求日趨強烈。許多學者都發(fā)掘了各樣基于三維地質模型生成可計算網格模型的途徑,以補足數值軟件在構建不規(guī)則三維地質體時的短板,這些嘗試為三維地質模型在工程項目中的應用帶來了欣欣向榮的生命力。

4 結論

大型引調水工程是解決我國華北平原水資源緊張的有效途徑。建立一套完整的三維模型作業(yè)流程及標準可為完善大型引調水工程BIM建設體系、緩解地區(qū)用水矛盾、促進生態(tài)和諧提供技術支撐。針對大型引調水工程空間分布、建筑類別、地質條件等特征,將其劃分為不同獨立單元,并結合GeoStation軟件的自動及半自動建模功能,可實現建模效率與模型質量的平衡,有效降低工程跨越地層單元廣、建筑物數量多、工期集中等因素帶來的建模困難。現階段,三維地質模型的主要應用集中于可視化、開挖量估算、地質構造定性分析等,模型整體利用率還存在很大的挖掘空間。將三維地質模型與數值模型相結合進行定量分析,將極大地拓寬三維地質建模在水利水電工程中的應用市場。

參考文獻:

[1]劉佳駿,董鎖成,李澤紅.中國水資源承載力綜合評價研究[J].自然資源學報,2011(2):258-269.

[2]陸海明,鄒鷹,豐華麗.國內外典型引調水工程生態(tài)環(huán)境影響分析及啟示[J].水利規(guī)劃與設計,2018(12):88-92.

[3]趙鵬大.數字地質與礦產資源評價[J].地質學刊,2012(3):5-8.

[4]李青元,張麗云,魏占營,等.三維地質建模軟件發(fā)展現狀及問題探討[J].地質學刊,2013(4):554-561.

[5]馬麗.基于BIM的水利工程施工現場安全管理[J].河南水利與南水北調,2017(5):73-74.

[6]解凌飛,李德.基于BIM技術的水利水電工程三維協同設計[J].中國農村水利水電,2020,(3):105-111.

[7]江二中.基于GOCAD的某水電站三維地質建模技術研究與應用[D].重慶:重慶交通大學,2013:1-3.

[8]錢驊,喬世范,許文龍,等.水利水電三維地質模型覆蓋層建模技術研究[J].巖土力學,2014(7):2103-2108.

[9]王國光,李成翔,陳健.GeoStation地質三維系統圖件自動編繪方法研究[J].水力發(fā)電,2014(8):69-72.