淺論音樂早教對幼兒發展的重要性

李超

摘要:隨著社會的發展,幼兒的素質教育發展事業越來越受到教育界的重視,更多的家庭開始注重早教問題。音樂教育是幼兒早教中的重要組成部分,學前音樂教育對幼兒的身心發展、藝術情操的培養、綜合素質的發展都起到了不可估量的推動作用。本文將從早教的定義、音樂早教的重要性、音樂早教的需求、音樂早教對幼兒的影響以及早教音樂的選擇等幾個方面進行闡述。

關鍵詞:音樂早教? 幼兒? 綜合素質

中圖分類號:J605?文獻標識碼:A文章編號:1008-3359(2021)13-0013-03

一、早教的定義

“早教”是指早期教育,即人從出生到上小學以前階段受到的教育。早教對應的年齡階段是0-6歲,是人生的啟蒙階段。根據幼兒的身心發展特點進行有針對性的培養和指導,為良好的行為習慣、養成健康的人格、智能的全面發展打下堅實的基礎,但很多家庭甚至教師對于早教的定義其實存在著很多誤區。

從早教的目的而言,很多家長認為早教就是通過提早的學習理論知識來為以后提高成績,從而能“盡早”的把同齡的小朋友甩在“起跑線”上,但這卻往往會導致學生入學后產生厭學率增高的后果。

在早教內容及方式上很多家長選擇讓孩子同時學習英語、詩詞、寫作等內容,筆者有一位朋友就是在教育機構擔任幼兒寫作的老師,通過他的描述,了解到課程的安排只是每節課教授幾個寫作的模板,然后讓學生把模板背下來,再把幾個關鍵詞填寫進去就可以了,這種灌輸式的教育內容和教育方式完全扼殺了幼兒想象力以及智能的發展提升。

早期教育不是把學校教育的內容提前教授給孩子,孩子三歲會背數百首古詩,會寫多優美的句子都不代表孩子發展了自己的智能,這只是一種灌輸式的機械記憶和模仿。早教的重點在于如何利用語言、肢體動作等方式來挖掘學生的潛能、提高想象力、發展屬于他們自己的天賦。早教存在于生活中的方方面面,成人有意或無意的行為都會對幼兒的性格、思維方式、三觀產生或多或少的影響。

二、音樂早教的重要性

音樂教育適應了當今世界人們對于綜合素質人才需求的現狀,順應了我國現在所提倡的綜合素質教育。其實早在我國商朝時期,統治階級就將音樂的學習納入到官學貴族子弟必修的“六藝”(禮、樂、射、御、書、數)之中。西方很多具有影響力的教育家主張音樂是哲學的啟示,偉大的科學家愛因斯坦稱“想象力比知識更重要,正是音樂賦予我無邊的想象力”“如果我不是物理學家,可能會是音樂家”。足以體現出音樂對愛因斯坦的影響。兩彈元勛錢學森談到培養具有創造性人才時說到:“我們不僅需要科學知識,還需要藝術和音樂”。從這些偉人的身上,我們看到音樂對于想象力、創造力等能力的培養發揮著巨大的作用,同時這也表明了音樂是綜合素質教育的重要內容,音樂教育所具有的意義是其它教育無法比擬的,同時音樂教育也是培養高素質人才必不可少的一部分。而幼兒若能夠在學前就接受良好的音樂素質教育,這將會對他們未來的學習及生活產生良好的積極作用。下面筆者將從音樂與幼兒身心發展的關系來闡述音樂教育對幼兒的影響。

三、音樂教育對幼兒的影響

(一)音樂教育可以促進幼兒的智能發展

音樂是一種獨立的智能,心理學家加德納在其著作《智能的結構》中闡述:“音樂天賦是人們可能擁有的所有才能中較早出現的”。而在人的大腦中音樂與語言并不屬于一個主管機制,因此音樂也不附屬于語言智能,而是一種獨立智能,我們幾乎每個人自出生以來便具有對音樂的反應能力,那從人的全面發展這個角度來看,音樂教育便是不可忽視的重要部分。

音樂可以刺激幼兒的大腦,對幼兒的智力發展起到推進作用。神經心理學的研究表明,嬰兒0-3歲時是他們神經突觸以及神經元發育的重要時刻。心理學家魯利亞把人腦分為了三個相互緊密聯系的機能系統(第一機能的作用是保持大腦覺醒狀態,第二機能的作用是接收整合處理視覺聽覺和一般感覺的外部刺激,第三機能也叫行為調節系統,它的作用是產生意圖形成程序等復雜行為的處理)。聽音樂所產生的外部刺激對我們的第二機能發展很重要。聽覺區的顳葉在我們的大腦皮層占據21%的比例,在人出生后便開始飛速成長,但是在6歲后便停止增加。早期的音樂教育對于兒童的發展來說有著很大的幫助,對于他們以后的邏輯能力、外語以及語言能力都會起到不可忽視的作用,但如果我們錯過這個大腦發展的重要時期,那所產生的效果便會很小。

同時音樂智能與其他智能之間也有著非常緊密的關系,很多家長可能聽說過學習音樂能讓一個人的數學成績變好,其實這是有一定科學依據的。經過人們的科學研究,音樂智能與邏輯數學智能之間有很多相同的特征,比如音樂簡譜中的阿拉伯數字(1234567)代表了不同的音高,而在邏輯數學中又有著比例比率等。音樂中的音符之間的音高也存在著一定的比例,他與數學數字之間的邏輯關系是極為相似的。想要更好的理解音樂作品,就要具備一定的數學能力,同時當人們在進行樂曲表演時,也需要清晰的在大腦中記下樂譜,這也需要邏輯思維記憶。

同時音樂智能雖然不屬于語言智能,但這兩種智能都需要經過聽覺渠道發展到較高的水平。長期學習音樂的孩子對聲音的敏銳程度更高,很容易模仿出不同的聲音,這對于孩子學習語言有著很好的促進作用。

(二)音樂教育可以培養幼兒的興趣

0-6歲的孩子他們對于新鮮事物的好奇心以及求知欲是非常強烈的,而且心理學家表明這個時期的孩子他們都具有較強的自我中心意識以及表現欲。在學前階段要讓孩子們多接觸優秀的音樂作品,學習節奏和旋律。孩子在學習并向父母家人以及老師展示之后得到了夸贊,這種行為便會讓孩子產生對音樂更為濃厚的興趣,刺激他們不斷的自覺求知。長時間的積累下來他們便會在長大之后對音樂進行更為深入的探索和學習,這何嘗不是為孩子終身學習藝術打下了堅實基礎。

興趣是最好的老師,建立在興趣之上的學習更容易獲得好的學習效果,在早教的音樂教育中,往往會結合游戲、情境等各種形式,讓學生在學習的過程中快樂學習,從而樹立對學科的興趣,在教師與家長的進一步肯定下,這種興趣會形成一種學習過程中的良性循環,使得幼兒在學習的過程中獲得更好的體驗。

(三)音樂教育可以培養幼兒的愛國情懷

在早期音樂的教育過程中選擇一些積極向上的優秀音樂作品,幼兒能通過音樂來感受了解自然與社會,探究其所隱藏的情感,并產生思想上的共鳴,在早教音樂的選擇上還可以選擇具有愛國情懷的歌曲。人生觀和價值觀的形成實際在很小的時候就已經開始潛移默化的培養了,幼兒雖然處在年齡較小的階段,但實際已經有了自己的情感,比如對父母的情感、對家庭成員、幼兒園小伙伴等等,在幼兒園階段培養學生對祖國的情感需要找到學生能夠理解的依托,因此在音樂教育中對學生展開愛國情懷的教育能起到非常好的效果。

在音樂教育中培養幼兒的愛國情懷,還能結合電影、故事展開。比如觀看《紅星閃閃》的電影時,可以跟學生講潘東子雖然年紀小可是很勇敢的故事,再讓孩子通過學唱《閃閃的紅星》兒歌,可以讓孩子對故事情節有著更深刻的了解,而且還能在簡單的歌曲學唱中帶動幼兒激昂的情緒,還能從小就培養他們的愛國情懷,養成優良的品德并促進德語的發展,從而達到單純的講故事、單純的學唱歌曲的效果,可以在有效的時間內將教學的效果實現最大化。

(四)音樂教育可以促進幼兒身心健康發展

我國現代的家庭模式往往是一個獨生子女面對著爸爸媽媽爺爺奶奶,“眾星捧月”的生活非常容易會使幼兒養成以自我為中心的心理狀態,而我們可以通過音樂游戲的方式幫助幼兒能夠理解“分享”“友善”“關愛”等情感。音樂同時可以舒緩人的情緒,幫助幼兒逐漸的學會通過音樂來舒緩自己不好的情緒,這同時也是一種修養。“眾星捧月”式的生活環境有可能還會出現家長會因為怕小孩子摔倒就不讓他跑和跳,或者減少了很多的戶外活動,這無疑會影響身體的發育,很有可能因運動量過低導致抵抗力或者身體機能下降。

每當幼兒聽到節奏鮮明的音樂時,總是會隨著音樂的節奏活動他的肢體進行律動。長此以往下來不僅得到了一定的鍛煉,同時也增強了兒童大腦與肢體之間的協調能力,促進了大腦與身體的發展,同時人體生理學家以及醫學家都通過一些研究論證了音樂可以促進幼兒的血液循環加速,同時培養出純凈良好的心境,由此我們可以得出音樂的學習可以促進幼兒的身心健康發展。

四、音樂早教的可行性

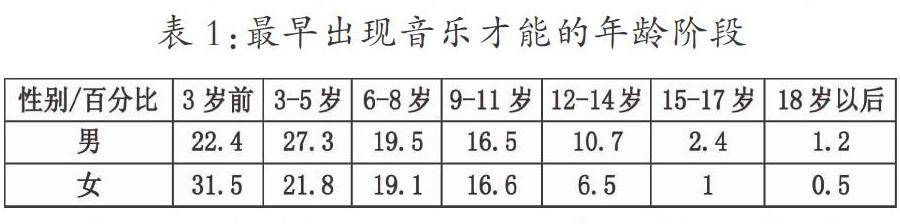

人的聽覺器官在出生以前就已經開始運作。眾多的心理學家通過實驗證明絕大多數的嬰幼兒都對音樂具有反應能力,這便說明這個時期的人就已經具備了學習音樂的生理條件。心理學家加德納曾論述了音樂智能是一種獨立的智能,并且與其他智能之間有著密切的關系,那么音樂早教便具備了可能性。科學研究表明在人可能具備的才能中,音樂才能是最早體現出來的。

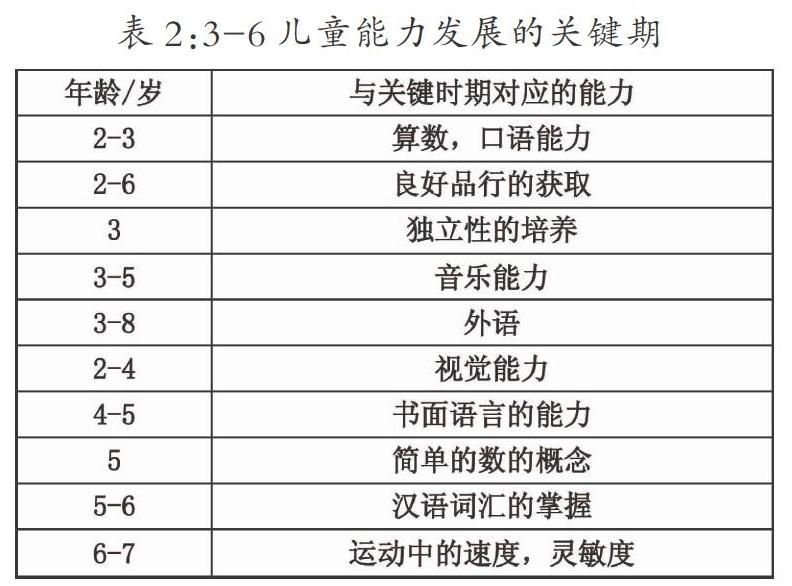

在人的認知發展過程中,3-6歲的兒童是認知發展的飛速階段,這個時期的孩子某些能力開始出現并迅速發展,同時每個階段兒童的認知也會有很大的不同。

通過表格我們可以看出在人的認知發展階段中,3-5歲是學習音樂的關鍵期,這個階段的孩子除了能感受到音樂的節奏旋律以外,也已經能初步感受到音樂所表達的情感。由以上幾點可以看出音樂的早教即具備了生理性,也具備了心理上的可能性。

五、早教音樂的選擇

隨著音樂文化的不斷發展以及互聯網的普及,越來越多不同類型、不同風格的音樂作品踴躍在大眾的視野里,但并不是所有的音樂都能夠作為早教音樂的素材,我們需要能夠對幼兒產生教化以及啟發作用的音樂。下面筆者將簡單闡述一下適合早教的音樂作品應具備哪些要求與特點。

(一)音樂要具有節奏感

0-3歲這個階段的幼兒是身體各項機能飛速發展的時期,選擇節奏感較強的音樂可以使幼兒大腦的神經經常受到外界的刺激,使幼兒的腦電波處于一種高頻率的狀態。大腦的反應速度變快同時也就容易提高幼兒的閱讀、運算、學習的能力,對于幼兒的智能開發有著很大的幫助。

(二)旋律優美

旋律優美的音樂作品有舒緩緊張的情緒以及平和氣血的作用,幼兒多聽這種旋律優美的音樂還能夠幫助他們“去自我中心意識”,使他們更容易懂得分享和友誼,從而能更好的與他人相處,在潛移默化之下就能夠提上孩子的情商。

(三)音樂內容積極向上

接觸什么樣的音樂對于孩子來說都是沒有選擇性的,他聽到的音樂會在不知不覺中就影響他對周邊事物的看法以及對世界的認識。積極的音樂能夠引導孩子有一個健康向上的心理素質,而充斥著頹廢氣息的音樂會使孩子產生自閉、低落甚至抑郁的心理狀況,這對于幼兒的健康成長來說無疑不是重大的障礙。因此家長應選擇輕快、活潑、積極向上的音樂、使孩子形成良好的三觀。

六、結語

孩子出生以后,在社會的關注下、家長的愛撫下、教師的教導下,無時無刻都在生活中學習和成長,他們在成長過程中獲得了身體的成長,而且在這個成長過程中他們的思想也在不斷的發展和變化。音樂教育對于孩子綜合素質的培養來說起到了不可估量的作用,音樂促進了孩子的健康發展,培養了他們健全的人格。總而言之,幼兒時期音樂教育的真正目的并不是為了使每一個接受教育的幼兒未來都能夠成為音樂家,而是通過各種音樂活動來營造良好的音樂氛圍,使幼兒健康快樂的成長。

參考文獻:

[1]區煥文.開展幼兒音樂潛能開發活動的相關探討[J].新課程學習(上),2013(10):98-99.

[2]楊瑞肖.自然教育在現代幼兒教育中的本源回歸[J].科學中國人,2015(29):275.

[3]宋蓓,侯建成,駱丹,等.音樂訓練的“關鍵期”與“敏感期”及其音樂教育啟示[J].教育生物學雜志,2020(04).

[4]何海濱.淺談音樂訓練對認知能力的影響[J].北方音樂,2017(04).