基于子宮全切術的宮頸癌競爭風險預后模型的構建及評價

謝桂蘭,楊力仁,楊文方,徐夢夢,孫蘭迪,3,漆翠芳,尚 麗,辛 娟,王珊珊,張博星

(1.西安交通大學第一附屬醫院,陜西 西安 710061;2.西安交通大學醫學部公共衛生學院,陜西 西安 710061;3.北京大學醫學部,北京 100191;4.空軍軍醫大學第一附屬醫院,陜西 西安 710032)

宮頸癌是常見的女性生殖系統腫瘤之一,嚴重危害女性健康,我國宮頸癌的發病率和死亡率逐年攀升[1]。子宮全切術是宮頸癌治療的標準術式,隨著我國女性“兩癌”篩查的普及,大多數宮頸癌患者在早期就已接受治療,生存時間顯著延長,部分患者可能死于其他原因。宮頸癌患者的預后與多種因素有關[2],但是臨床上較少采用模型合并多種因素的效應來進行基于子宮全切術的宮頸癌患者預后的評估。此外,傳統生存分析方法由于忽視了競爭風險,可能會錯估興趣事件的發生風險[3]。因此,本研究基于監測、流行病學和最終結果(surveillance,epidemiology and end results,SEER)數據庫[4],構建及評價基于子宮全切術的宮頸癌競爭風險預后模型,以期為宮頸癌患者治療方案的選擇和預后的判斷提供參考。

1資料與方法

1.1研究對象

通過SEER*Stat 8.3.6從SEER數據庫中提取于2010年至2013年診斷為宮頸癌并行基于子宮全切術治療的患者的相關信息。納入標準:①經病理學明確診斷的宮頸癌患者;②進行了基于子宮全切術的治療方案;③診斷年齡≥18歲。排除標準:①多發腫瘤或轉移性宮頸癌;②從尸檢或死亡證明中收集信息者;③隨訪信息不完整者;④生存時間小于1個月者。

1.2資料收集

本研究收集并分析的變量主要包括診斷年齡(<45、45~59、>59歲),人種(白人、黑人、其他),診斷時婚姻狀態(單身、已婚、其他),腫瘤分化程度(高度分化、中度分化、低度分化、未分化),組織學類型(鱗狀細胞癌、腺癌、腺鱗癌、其他),腫瘤大小(<4、≥4cm),區域淋巴結受累(是、否),遠處轉移(是、否),國際婦產科聯盟(international federation of gynecologists and obstetricians,FIGO)分期(Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ期),放療(是、否/未知)和化療(是、否/未知)。

1.3結局事件的定義

由宮頸癌自身所致的死亡(宮頸癌特異性死亡)為興趣事件,由其他原因所致的死亡(非特異性死亡)為競爭事件,失訪和截止隨訪結束仍存活為刪失事件。

1.4統計學方法

采用R軟件3.6.1進行統計分析。所有資料用例數及構成比[n(%)]表示。采用累積發生率函數計算宮頸癌特異性死亡和非特異性死亡的累積發生率。運用競爭風險模型進行單因素和多因素分析,計算在存在競爭風險時宮頸癌特異性死亡的風險比(hazard ratio,HR)。對單因素分析中有意義的變量進一步行多因素分析,在多因素分析中有意義的變量作為獨立的預測因素,用來構建列線圖。采用Bootstrap重抽樣1 000次和10倍交叉驗證來進行預測模型的內部驗證。C指數、校準度圖和決策曲線分別用來評價預測模型的區分度、校準度和臨床收益。P<0.05為差異具有統計學意義。

2結果

2.1 宮頸癌患者的一般情況

研究共納入3 246例宮頸癌患者,416(12.82%)人死于宮頸癌,79(2.43%)人死于其他原因,2 751(84.75%)人刪失;平均隨訪時間為73.08(95%CI:72.28~73.88)個月;宮頸癌特異性死亡的3年和5年累積發生率分別為10.03%和14.38%;非特異性死亡的3年和5年累積發生率分別為1.50%和2.65%,見表1。

表1 宮頸癌患者的基本資料[n(%)]

2.2 影響宮頸癌特異性死亡風險的獨立預測因素

當存在競爭風險時,在單因素分析中,宮頸癌患者不同的診斷年齡、人種、診斷時婚姻狀態及腫瘤不同的分化程度、組織學類型、腫瘤大小、區域淋巴結受累、遠處轉移、FIGO分期、是否放療的宮頸癌特異性死亡風險的差異均具有統計學意義(P<0.05)。在多因素分析中,僅人種(黑人:HR=1.50,95%CI:1.11~2.04)、分化程度(中度分化:HR=1.95,95%CI:1.20~3.16;低度分化:HR=3.67,95%CI:2.24~5.99;未分化:HR=4.65,95%CI:2.39~9.05)、腫瘤大小(HR=2.61,95%CI:2.08~3.27)、區域淋巴結受累(HR=1.69,95%CI:1.12~2.53)和FIGO分期(Ⅱ期:HR=1.95,95%CI:1.38~2.76;Ⅲ期:HR=4.94,95%CI:3.18~7.67;Ⅳ期:HR=10.19,95%CI:3.68~28.21)的宮頸癌特異性死亡風險的差異具有統計學意義(P<0.05),見表2。

表2 影響宮頸癌特異性死亡風險的單因素和多因素分析結果

2.3 列線圖的建立與評價

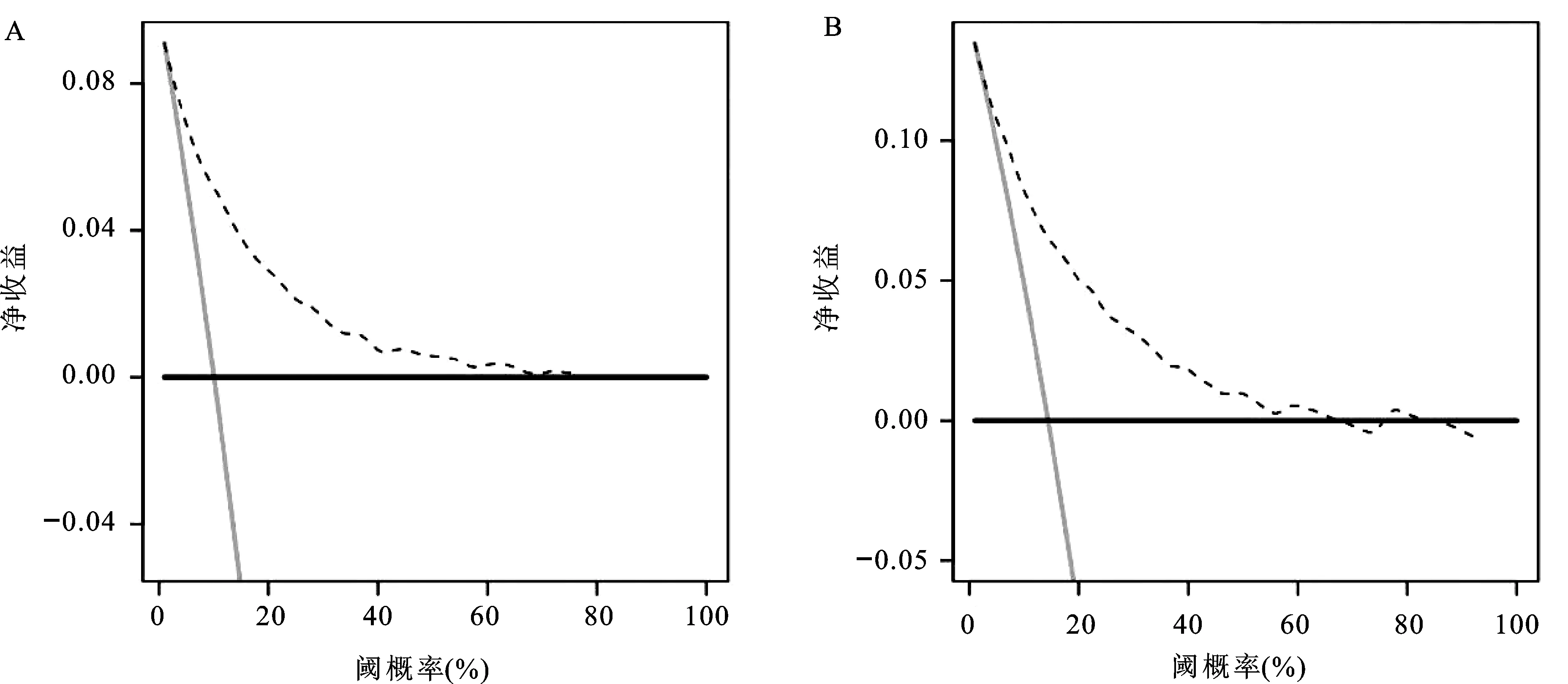

把多因素分析結果中與宮頸癌特異性死亡密切相關的因素作為預測因素構建列線圖,見圖1。其中,FIGO分期是對宮頸癌特異性死亡影響最大的預測因素,其次為腫瘤分化程度、腫瘤大小、區域淋巴結受累和人種。列線圖的C指數為0.83(95%CI:0.82~0.84)。宮頸癌患者3年和5年特異性死亡的預測發生率與實際發生率具有較為良好的一致性,表明校準度良好,見圖2。當宮頸癌患者3年和5年特異性死亡的閾概率分別在2%~77%和3%~67%的范圍時,預測模型對應的曲線在兩條極端曲線上方,即預測模型具有良好的凈收益,見圖3。

圖1 宮頸癌特異性死亡的列線圖

注:A為3年校準度圖;B為5年校準度圖。

注:A為3年決策曲線;B為5年決策曲線。黑色虛線表示列線圖的凈收益;灰色實線表示假設沒有患者死于宮頸癌時的凈收益;黑色實線表示假設所有患者死于宮頸癌時的凈收益。

3討論

3.1人口學特征對宮頸癌預后的影響

本研究顯示年齡對宮頸癌預后的影響差異不具有統計學意義,與Zhang等[5]的研究結果一致。然而,年齡對于宮頸癌預后的影響仍存在爭議,這可能是因為各研究納入的患者數量、治療方案不同。本研究以子宮全切術為基礎進行分析,減小了由于治療方案的不同所導致的年齡對宮頸癌預后影響的差異。婚姻狀態也與宮頸癌預后無關,可能是已婚的性生活經歷這一危險因素與其所獲得的家庭支持這一保護因素的作用相互抵消。白人患宮頸癌的預后好于黑人與其他人種,可能是基因的異質性、生活方式的差異等所致。

3.2腫瘤病理特征和治療對宮頸癌預后的影響

本研究發現FIGO分期是對宮頸癌患者的預后影響最大的因素。FIGO分期越高表明宮頸癌的整體情況越差,術后復發和轉移的風險更大。腫瘤分化程度越低,其惡性度和侵襲性越高,進展越快。一般情況下,腫瘤的大小與腫瘤的增殖呈正相關,腫瘤越大,侵犯周圍血管和淋巴結的可能性則越大,這與腫瘤的擴散與轉移相關,導致腫瘤預后不佳。本研究中區域淋巴結受累可能與FIGO分期存在相關性。盡管Teke等[6]研究也顯示宮頸癌中鱗狀細胞癌和腺癌的預后無差異,但是多數研究表明鱗狀細胞癌的預后優于其他組織學類型[7]。既往研究多表明發生遠處轉移的患者預后較差,進行放療、化療的患者的生存時間較長。因此本研究中組織學類型、遠處轉移、放療和化療對宮頸癌患者預后的影響還需謹慎對待。

3.3宮頸癌競爭風險預后模型的應用價值

既往研究大多采用傳統生存分析方法,忽略了競爭事件的存在,因此可能會高估因癌癥死亡的風險[3]。本研究基于SEER數據庫進行多中心、大樣本的研究,使得研究結果更為穩健。此預測模型具有較好的區分度,其C指數高于其他研究[8]。此外,本研究使用競爭風險模型納入多種因素構建列線圖,可以更為全面且準確地預測宮頸癌患者的預后,這為預測模型研究引入了新的思路和方法,也有助于為宮頸癌患者提供個性化的治療方案和預后判斷,具有重要的學術意義和臨床現實意義。然而,本研究僅對預后模型進行了內部驗證,我們期望進一步開展外部驗證,以更為全面地評估預測模型在人群中的適用性。

綜上所述,本研究構建的基于子宮全切術的宮頸癌競爭風險預后模型,具有良好的預測能力和臨床收益,可用于宮頸癌的臨床決策和預后判斷,值得在臨床推廣應用。