老兵的“初心”

趙倩

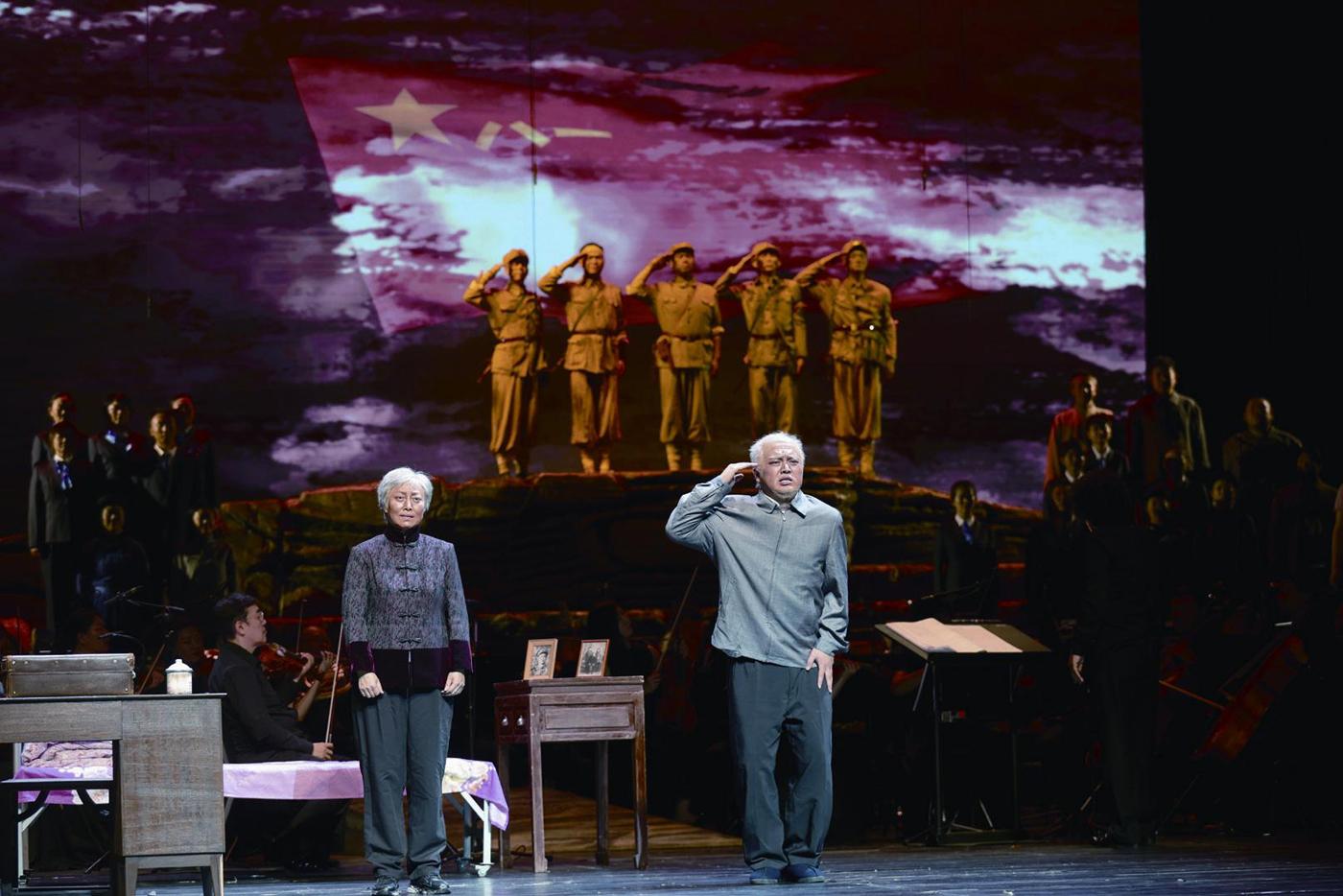

2021年5月19日,由中國歌劇舞劇院與中國建設銀行聯合出品的民族歌劇《張富清》在天橋藝術中心上演。該劇真實地講述了張富清的感人事跡:原為西北野戰軍359旅戰士的他在解放戰爭的槍林彈雨中,九死一生,屢獲戰功。然而,退役轉業后他卻主動選擇到湖北省最偏遠的來鳳縣工作,為貧困山區人民脫貧致富奉獻了一生。60多年來,張富清塵封功績,直到2018年國家采集退役軍人信息時,他的英雄事跡才被發現。

一、張富清精神高度的戲劇化表達

(一)敘事結構:虛實結合

在敘事手法上,該劇以倒敘開始,起點是張富清的復員退役。在講述其人生幾個不同時期的奮斗歷程的同時,利用插敘手法,通過“閃回”的方式,將張富清對相關事件的回憶呈現出來。如果說倒敘所講述的是現實事件,那么,在同一個舞臺上“閃回”所講述的事件則體現出虛擬的屬性。在舞臺呈現上,創作者充分利用了前后場的空間對置,前場是“現實”中的張富清,而后場的紗幕后,則是“閃回”,是張富清回憶:與母親的分別、與戰友的并肩戰斗、對連長的誓言等等。

虛與實的結構,在不同場次中均有體現,而通過演員的表演,塑造出了一個有血有肉、有情有義、胸懷祖國、心系百姓,可親、可信的中國共產黨優秀黨員和永不退伍的老兵形象。

如第一場“轉業”中,他選擇把軍功章深藏箱底,表面上是不想觸碰內心因失去戰友而形成的創傷,但他心中所想的實則是一名老兵、一位共產黨員如何更好地建設新中國、完成戰友未竟的事業。正如他選擇去來鳳縣時,對玉蘭所唱:“我是黨的人,已經把一切交給人民。不管有多窮有多難,哪里艱苦,哪里就是我的戰場。”

第二場“管糧”中,他敢于直面“官場”的權力,不懼副縣長的語言威脅,目的只有一個:人人平等,不搞特殊化。即他所唱:“老百姓吃什么,領導干部也一樣。”他與副縣長的對唱《糧官》,讓人印象深刻,再現了這位剛直不阿、一心為民的黨員的優秀品質。這同樣離不開娘的囑托:“參軍后,您叫娃多立戰功當好兵;轉業后,您叫娃一心一意為百姓。”而在他與娘的第二次“隔空對唱”中,他唱道:“為民造福就是娃的最初愿望。”

第三場“退職”中,張富清對著老連長所唱的《我就是你的眼睛》:“我是黨的人,一生為人民!無論多苦無論多難,牢記你叮嚀。我是黨的人,誓言記在心!縱然舍棄一切,也無悔也甘心。”樸實的語言中,讓我們看出了中國共產黨員堅定不移的信念。

第四場“修路”中,張富清為了拔掉高洞鄉人民的窮根,他帶領大伙一起修路,給他們鼓勁、增強信心,幫他們脫貧致富、改善生活。他唱道:“要想富就要先修路,我張富清這把老筋骨,要像突擊隊員挺身而出,拔掉窮根,為民造福”。話語間,體現出一位戰斗英雄不服輸的錚錚鐵骨。而當路修好時,他們又決定悄悄地離開,不驚動群眾。

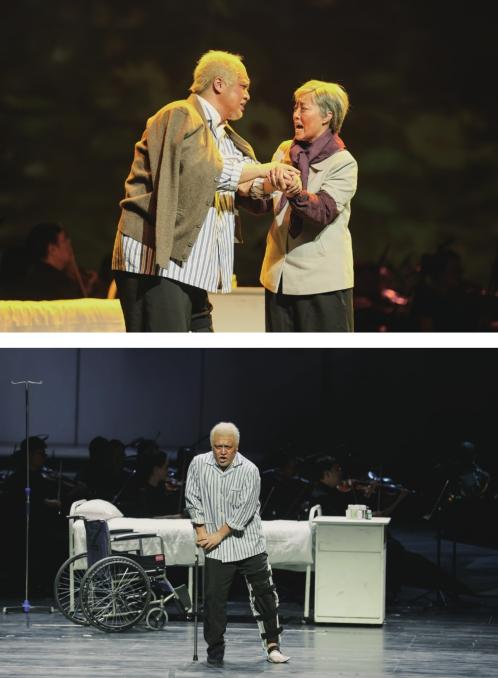

第五場“站立”中,他的傷腿因積勞成疾而病變被截肢,他為了不給組織、他人和家人添麻煩,通過當兵時的種種經歷,激勵自己重新站起來。正如他所唱:“我是個老兵,腳步不能停。我要站起來,我還要前行。這是一個人的戰場,我要自己吹響沖鋒號前進。邁出一次腳步,就是攻克一個碉堡!揭去一個傷痂,就是消滅一個敵人!登上一級臺階,就是跨過一次雷陣!丟掉一根拐杖,就是獲得一次新生。我要站起來,我要向前進。”這是張富清頑強、堅韌性格的真實寫照。

第六場“老兵”中,張富清隱藏了60年的真實身份和赫赫戰功,被大家所知。在“閃回”的情景中,他回憶起曾經的戰斗如何慘烈,那些犧牲的戰友、兄弟多么讓人心痛,而與他們比起來,自己真的不算什么。“你們才是真正的英雄,人民的驕傲,國家的榮耀”,那深情的呼喚、回腸蕩氣的演唱,讓人感動不已。至此,這位英雄的高大形象,已經深深地刻在了觀眾的腦海中,并且閃閃發光,照亮了每位觀眾的精神世界。

此外,還有起到場景轉換和人物內心外化作用的視頻畫面從視覺和聽覺角度,對舞臺表演起到了有機補充,且并沒有太多的違和感,塑造了一位人民英雄崇高的精神特質。

(二)“人民”立場:“老兵”初心

張富清用60多年深藏功名,詮釋了什么是信仰與忠誠,什么是使命與擔當。2019年習近平總書記對張富清同志先進事跡曾作出重要指示,“老英雄張富清60多年深藏功名,一輩子堅守初心、不改本色,事跡感人。在部隊,他保家衛國;到地方,他為民造福。他用自己的樸實純粹、淡泊名利書寫了精彩人生,是廣大部隊官兵和退役軍人學習的榜樣。要積極弘揚奉獻精神,凝聚起萬眾一心奮斗新時代的強大力量”。同年6月,中宣部授予張富清“時代楷模”稱號;9月,國家授予張富清“共和國勛章”。毋庸置疑,無論戰場還是官場,無論是與敵人戰斗、還是與貧困戰斗,張富清都堅守著“人民”的立場,體現著這位不怕犧牲、不怕困難、永葆英雄本色的“老兵”的初心——對黨無比忠誠、為人民謀幸福。

在張富清的身上,我們也看到了“老兵”與“中國共產黨員”的有機統一。轉業時,他放棄留在大城市工作的機會,放棄優越的工作和生活條件,選擇去很窮很苦的鄂西來鳳縣,身體力行,扎根基層、扎根人民數十年,為了解決百姓溫飽、使他們過上幸福生活,隱藏自己的功名,甘愿以一名普通的共產黨員的身份為百姓服務,最終帶領他們走上富裕之路。表面上看,這體現了一名優秀的中國共產黨員高尚的情操,可實際上,在張富清的人生道路上,曾身為解放軍戰士的他,從來未曾“退役”,盡管離開了部隊、脫去了軍裝,但是“老兵”這個身份,無論任何人、任何情況都不能從他身上“奪走”,且“老兵”不僅指他自己,更指千千萬萬為了革命的勝利在戰斗中犧牲了的戰士們,應該說,“老兵”是張富清的世界觀、人生觀、價值觀以及為人民謀幸福的“初心”的精神支撐。

“藝術是通過形象說話的,形象則是依托故事而成立的,感人的精神如不能轉化為立在舞臺上的形象,就無法打動人心。只有當史事經過故事化的淬煉,形象才得以塑造,精神也才得以凝練。”①“老兵”和“中國共產黨員”品質的展現,不是靠一聲聲政治口號來喊出或生拉硬扯地說教,而是靠一件件實事做出來的,還在于對人民群眾物質和精神生活的真切關懷。所以,從張富清敢與副縣長理論、主動替愛人退職、堅守對老連長的承諾,到帶領高洞鄉人民開山修路等,無不是一個老兵、一名中國共產黨員對自己“初心”的堅守。這些情節,也讓這位藏起戰功、低調行事的老兵的人物形象更加豐滿、立體,讓他高尚的品質呈現在觀眾面前,同時,也使該劇的思想內涵得到了進一步升華。

二、民族歌劇《張富清》的多元藝術語匯

(一)音樂色彩的多元與民族化

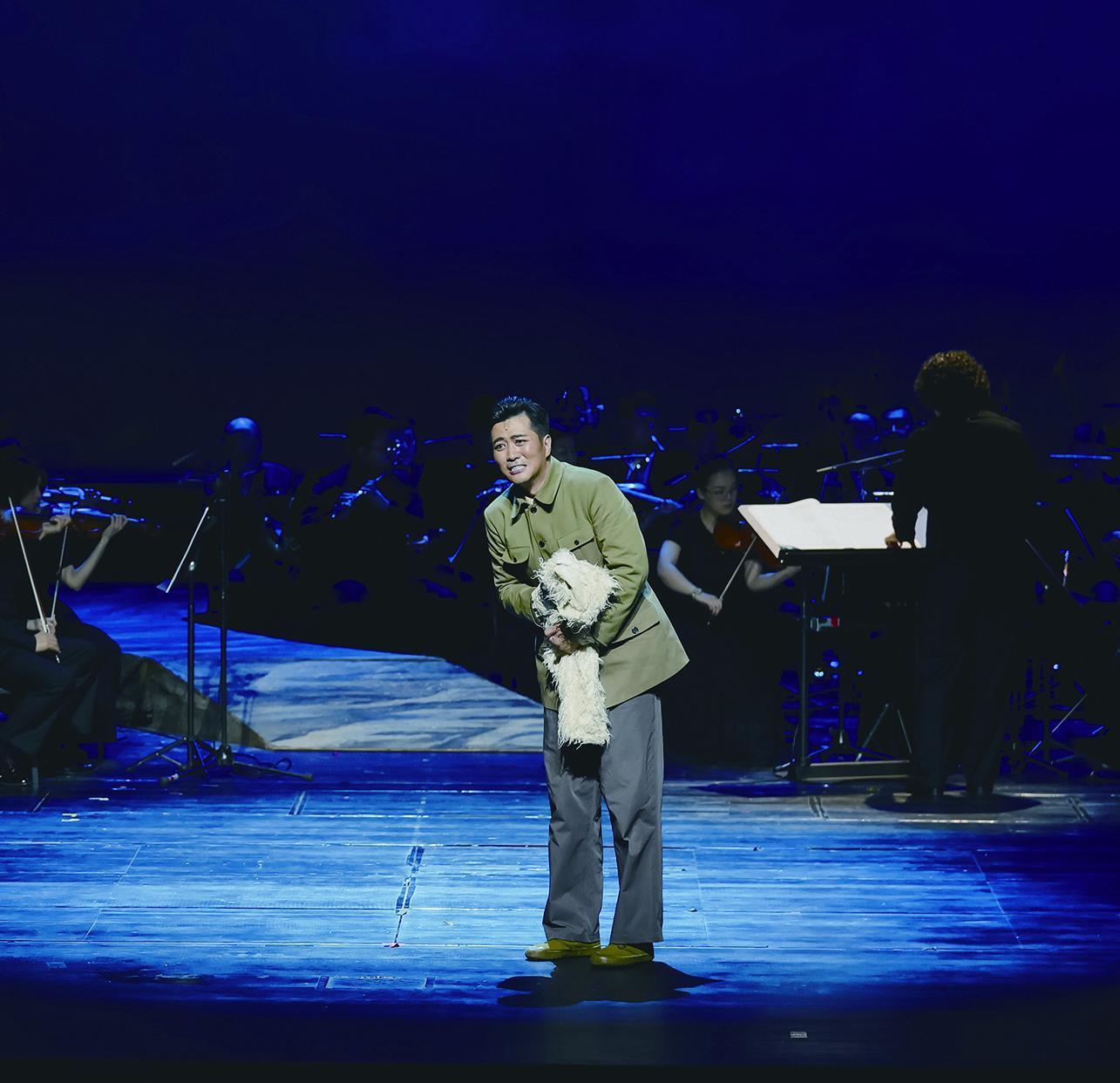

該劇不僅主題立意明確、人物形象鮮明,而且音樂表達充分,青年演員們的演唱也可圈可點,較好地凸顯了該劇的主題和深化了人物形象的塑造。

近年來,“我國經典民族歌劇著墨最多、形象鮮明、藝術成就最高、最深入人心的音樂形象,無一例外皆為女性。”②《張富清》的成功上演,應該說是近年來繼《馬向陽下鄉記》《沂蒙山》之后,又一部以男性角色為中心的民族歌劇作品。在唱段唱腔的設計上,該劇加上謝幕曲共31首歌曲中,屬于張富清的唱段(包括獨唱、參與的重唱與合唱等)就有17首,占比超過50%,可見其分量。作曲家充分考慮到了張富清的身份角色變化、文化程度等因素:退役軍人、地方基層干部及戰斗英雄、時代楷模、共和國勛章獲得者;放羊娃、部隊突擊隊長、縣副區長、縣銀行副行長及離休干部。因此,在情緒的構建上,重點突出了他的精神境界:對黨和國家的赤膽忠心,對戰友、對百姓、對親人的真摯情感。如:獨唱《忘不了》質樸、深情;與副縣長的對唱《糧官》激烈、堅毅;與鄉親們唱的《明天是夢不是夢》憧憬、向往;獨唱《我要站起來》頑強、不屈;獨唱《你們才是真正的英雄》跌宕起伏、回腸蕩氣……

當然,并不是說該劇因為是寫張富清故而就只有男聲唱段的色彩,為了保持該劇男女聲聽覺色彩在審美以及情緒體驗上的平衡,作曲家一方面為玉蘭創作了獨唱曲目,還通過男女聲的合唱、重唱等作為補充,如混聲合唱《老兵》深情而莊重,娘的獨唱《五更響》安靜、溫馨,玉蘭的獨唱《葵花花》清新、委婉,張富清、玉蘭和娘的三重唱《永生的痛》憂傷、激動,張富清全家對唱、四重唱《共渡難關》樂觀、向上,男女聲部二重唱《為啥修路》彰顯民歌風,風趣、生動,混聲合唱《軍禮》神圣、豪邁、壯闊等等。這些唱段,旋律動聽、優美,歌唱家不僅精彩地完成了演唱,讓觀眾的耳朵飽嘗多樣化音樂風格的“盛宴”,而且還為改變“我國民族歌劇中男性角色普遍符號化、形式化、著墨不多且多年來普遍缺乏陽剛之氣的傾向”③做出了有益探索。

此外,作為民族歌劇的重要特征,民族音樂元素的使用起到了標識民族歌劇身份以及地域文化符號的重要作用。作曲家從陜南民歌《花鼓調》與鄂西來鳳縣土家族民歌《直嘎多里嘎多》等中提煉出音調元素作為不同人物和地域文化的表征。如該劇中,陜北民歌風格的《放羊嘹得很》《五更響》等標識著張富清陜西人的身份,而鄂西民歌元素則使該劇主要的民族符號得以彰顯。位于鄂西恩施土家族苗族自治州來鳳縣,是張富清轉業后工作的地方,在這里他帶領當地人民走上了富裕的幸福道路。作為一個少數民族自治的地域,豐富的民族民間音樂是百姓日常生活的精神財富,同樣也伴隨著他們改造自然、戰勝自然的“斗爭”過程。如《來鳳引得鳳凰來》《號子》《哈格砸》以及幕間男女聲合唱土家族原生態民歌等,都是如此。同時,作為一部民族歌劇,將地域文化符號化為藝術資源,使其成為作品民族化的一項重要指標,也充分體現了創作者對于民族文化的深刻自信。

據該劇作曲方石介紹:該劇在音樂創作上突出四個“感”:一是有歌劇的質感,具備專業水準與品質;二是有民族(或中國)的骨感,是屬于中國的表達方式,具有中國味道;三是注重人物情感的表達,情感釋放基調準確、張弛有度;四是有音樂的美感,旋律動聽,引人入勝。筆者認為,從整體的觀感而言,該劇很好地體現了“四感”的審美特征。

(二)舞臺設計的簡潔及隱喻性

雖說是音樂會版歌劇,大樂隊被放置于舞臺之上,演員表演的空間被大幅壓縮,只剩下指揮旁邊和樂隊身后的后場空間。但,演員們的表演一點都沒有“偷工減料”,該劇的主題思想也絲毫沒有受到影響。在前后表演空間的并置、多媒體視聽技術的輔助下,演員們以簡潔的肢體語言和深情到位的演唱,在虛實呼應的意境中,交代了完整的故事線索和塑造了人民英雄的光輝形象,也讓觀眾的情緒緊緊地被劇情所牽動,戲劇體驗也同樣真實、深刻。

該劇的舞臺基體以一座錯落有致的山體為主,前區作為主要的內景空間完成戲劇所需的調度和支點,后場則主要作為“閃回”及較大型情節的表演區域,中間以一條“道路”連接前后表演區,再輔以燈光的變化,使得有限的舞臺得到了無限的延伸。

筆者注意到,樂隊中間那條“路”,其實蘊含著以下四重含義:其一,是空間的分界線,分割了樂隊與前后表演場域等空間維度,將樂隊一分為二,也區分了主次表演場域;其二,是時間的連接線,連接起了現實和回憶兩個時間維度,讓所有的“閃回”都與現實彼此呼應、相互銜接;其三,它也是張富清與來鳳人民的紐帶,一頭是張富清,一頭是來鳳人民,象征著張富清與來鳳人民數十年來的情感牽掛;其四,它更是“人民路線”的象征,老兵張富清堅守自己的“初心”,始終站在人民的立場,為百姓辦實事、為人民謀幸福,他是這樣想的,更是這樣做的。這條路,正是他踐行“人民路線”而走過的不尋常路的象征,或者可以認為,這條“路”也正是來鳳人民逐步脫離貧困、走上富裕的幸福之路。舞臺上的路很短很短,不過數米長,而張富清走過的路,很長很長,他是用了他的一生在走,并且將他的“初心”堅守到底。

三、民族歌劇《張富清》的時代價值

文章合為時而著,歌詩合為事而作。社會主義文藝的本質就是要反映時代的發展、反映人民在其中的所思所想及貢獻。黨和國家領導人對文藝的價值和功能,均有論述,如鄧小平認為:“文藝創作必須充分表現我們人民的優秀品質,贊美人民在革命和建設中、在同各種敵人和各種困難的斗爭中所取得的偉大勝利。”習近平總書記指出:“社會主義文藝,從本質上講,就是人民的文藝。文藝要反映好人民心聲,就要堅持為人民服務、為社會主義服務這個根本方向。”《張富清》正是這樣一部反映人民心聲、為人民、為社會主義服務的歌劇作品。

習近平總書記也說過:“崇尚英雄才會產生英雄,爭做英雄才能英雄輩出……全黨全國各族人民要像英雄模范那樣堅守,像英雄模范那樣奮斗,共同譜寫新時代人民共和國的壯麗凱歌!”可以說,《張富清》的創作演出,是時代的需要、是人民的需要。創作者們通過深刻的構思與立意、多元化的藝術呈現手段,將“較大的思想深度”“自覺的歷史內容”與“情節的生動和豐富性”完美融合,④講述了真實鮮活的故事,致敬了人民英雄,充分展現、詮釋和弘揚了英雄精神,并且體現了英雄精神內涵的豐富性和時代性。

《張富清》更進一步讓我們看到了黨的好干部的優秀品質:懷揣遠大革命理想、信仰和信念堅定、無私奉獻、剛直不阿、淡泊名利、“不服周”、不忘初心。英雄人物的成長離不開他所生活的歷史、生活和地域環境,塑造英雄人物的品質,也同樣需要關注上述環境的因素,“以歷史的、美學的觀點加以審視,進而做出全新的藝術創作”⑤,凸顯特定人物的特定形象,而不是革命英雄人物共有的“面孔”,這樣的人物才是“活的”“有根的”。張富清以一名普通的老兵、一名普通的共產黨員的實際行動,把自己的成長與人民群眾的幸福生活連在一起,也把自己的成長融入祖國大建設、大發展的偉大事業之中,不斷地犧牲“小我”的利益、讓位于國家和人民“大我”的利益。《張富清》同樣可以作為當下所有共產黨員的一面鏡子,可以對照自身存在的種種不足,也為廣大黨員干部樹立學習的榜樣:履職盡責、無私奉獻,為人民服務、為人民造福。同時,也引領了社會和時代風尚,更匯聚起了推動時代前行的精神力量。

此外,社會的進步和歷史的發展,需要英雄人物榜樣的力量來帶動,但是同樣需要人民群眾集體力量的參與,只有腳踏實地地勞作也能真正實現。在張富清的帶領下,全體來鳳人民齊心協力、踏實苦干,最終實現了脫貧致富。故而《張富清》還讓觀眾體會到了文藝作品的“集體之美”和“勞作之美”⑥ ,這也是該劇成功的內在原因之一。

結 語

總之,意在向中國共產黨成立100周年獻禮的音樂會版歌劇《張富清》,展現了中國共產黨人不忘初心、牢記使命、竭誠為民、永遠奮斗的精神,體現了創作團隊扎根人民的創作實踐,體現了他們對于中華優秀傳統文化、革命文化和社會主義先進文化的高度自信。而由三名演員分別飾演不同年齡段的張富清,也擺脫了敘事時間長、人物年齡跨度大、造型轉換難等限制,進而展現了中國歌劇舞劇院優秀青年演員的藝術風采及人才梯隊建設的完整性。

新的時代語境中,要提升中華優秀傳統文化的影響力、強化國人的文化認同,加強社會主義核心價值觀的傳播,就需要以優秀的作品感染人,以高尚的精神鼓舞人。誠然,歌劇《張富清》在場次設置、戲劇情節處理等方面,還有值得推敲的空間,比如《站立》一場,在篇幅上顯得短小,與整部劇場次設置比例不太協調。但瑕不掩瑜,該劇為紅色題材民族歌劇的創作及其多元藝術語匯的呈現做出了諸多有益的探索。我們也期待著本劇在未來,能夠進一步打磨和提升,使之成為該院的經典之作,為中國原創民族歌劇的發展添磚加瓦。

① 胡一峰:《用紅色題材戲劇展現中國共產黨人精神譜系:以沂蒙題材戲劇為例》,《中國戲劇》2021年第4期,第17頁。

② 陳乾:《從歌劇〈沂蒙山〉看新時期革命歷史題材民族歌劇的發展路徑》,《藝術評論》2021年第5期,第79-80頁。

③ 居其宏:《中國歌劇音樂劇通史·中國歌劇音樂劇創作歷史與現狀研究》,安徽文藝出版社2014年版,第450頁。

④ 馬建輝:《人民:文藝的尺度》,中國文聯出版社2018年版,第16頁。

⑤ 胡一峰:《用紅色題材戲劇展現中國共產黨人精神譜系:以沂蒙題材戲劇為例》,《中國戲劇》2021年第4期,第18頁。

⑥ 馬建輝:《人民:文藝的尺度》,中國文聯出版社2018年版,第18-22頁。