熱愛、堅忍與奉獻

楊語彤

當?shù)貢r間6月19日晚,歷時一周的2021年BBC卡迪夫國際聲樂比賽(BBC Cardiff Singer of the World)圓滿落幕。29歲的韓國男中音金基勛(Gihoon Kim)摘取了大獎賽(Main Prize Competition)桂冠,來自南非的27歲女高音瑪薩巴內(nèi)·塞西莉亞·朗萬納莎(Masabane Cecilia Rangwanasha)贏得藝術歌曲獎(Song Prize),而31歲的英國女中音克萊爾·巴內(nèi)特-瓊斯(Claire Barnett-Jones)則榮獲“瓊·薩瑟蘭爵士最受觀眾喜愛獎”(Dame Joan Sutherland Audience Prize)。

疫情之下,往日里座無虛席的音樂廳觀眾席此時幾乎空無一人,唯有評委席上三位德高望重的藝術家在側(cè)耳傾聽。本次大獎賽評委團與藝術歌曲獎評委團,分別由威爾士國家歌劇院(Welsh National Opera)總經(jīng)理艾丹·朗(Aidan Lang)、倫敦威格莫爾音樂廳(Wigmore Hall)藝術暨執(zhí)行總監(jiān)約翰·吉爾胡利(John Gilhooly)領銜,其他兩位評委中,尼爾·戴維斯(Neal Davies,威爾士低男中音)是1991年卡迪夫國際聲樂比賽的藝術歌曲獎得主,而羅伯塔·亞歷山大(Roberta Alexander,美國女高音)被《波士頓環(huán)球報》(The Boston Globe)評價她的演唱“可以直觸音樂的靈魂”。

為大獎賽選手提供伴奏的是由邁克爾·克里斯蒂(Michael Christie)執(zhí)棒的威爾士國家歌劇院管弦樂團(WNO Orchestra),以及由安德魯·利頓(Andrew Litton)執(zhí)棒的BBC威爾士國家管弦樂團(BBC National Orchestra of Wales)。藝術歌曲獎選手的伴奏,則是由享譽世界的鋼琴家伊利爾·威廉姆斯和西蒙·萊珀(Simon Lepper)擔綱。

經(jīng)過三輪在線角逐,來自15個國家及地區(qū)、平均年齡29歲的16名選手,從本屆數(shù)量創(chuàng)紀錄的參賽者中脫穎而出,登上決賽舞臺。正如知名跨界女高音凱蒂·馬歇爾(Katie Marshall)所言:“過去一年中他們養(yǎng)精蓄銳,經(jīng)受住了疫情帶來的嚴峻考驗,如今厚積薄發(fā),站立在這項聞名遐邇的國際聲樂比賽的舞臺上,每一位都堪稱精神上的贏家。”

中國男高音、意大利斯卡拉歌劇院(Teatro alla Scala)獨唱演員王川,是本屆進入決賽唯一的一位男高音,他選擇的三首詠嘆調(diào)都極具挑戰(zhàn)性,其中一首是《軍中女郎》(La Fille du Régiment)的唱段“多么快樂的一天”(Ah! mes amis),那19個High C的驚艷表現(xiàn),想必給屏幕前的觀眾們留下了非常深刻的印象。

藝術無國界,天涯共此時。疫情無論如何洶涌,也擋不住世界各地的藝術大咖們對這場賽事傾注的熱情。天后級女高音基莉·迪·卡娜娃(Kiri Te Kanawa)是比賽的贊助人,她在新西蘭家中與現(xiàn)場主持人作視頻連線時,忍不住以“盡善盡美”(perfect in every way)來稱贊選手們的表現(xiàn)。

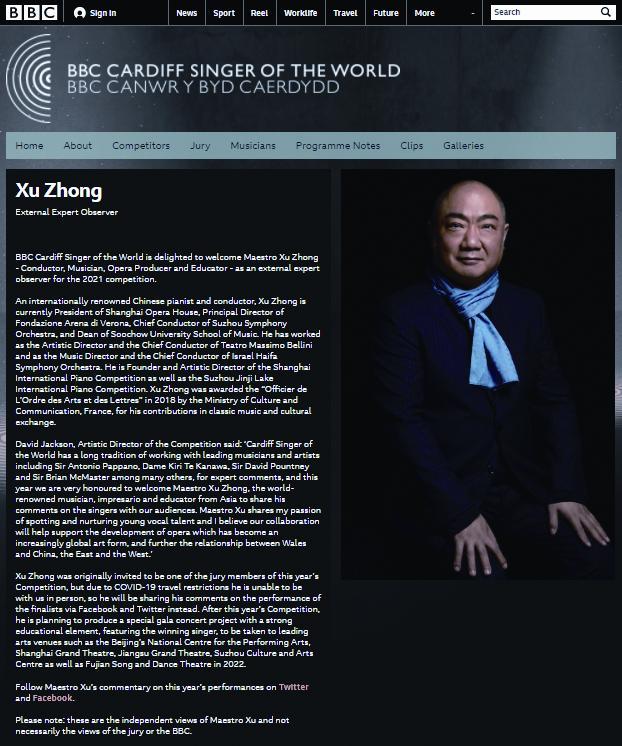

尤其值得一提的是,該賽事于本年度首次設置了一名場外專家觀察員,即由上海歌劇院院長許忠先生受邀擔任。許忠先生是著名的指揮家、音樂家、歌劇制作人與教育家,曾經(jīng)擔任意大利貝里尼歌劇院藝術總監(jiān)、首席指揮,上海東方交響樂團音樂總監(jiān)、首席指揮。許忠先生原本受邀擔任比賽的評委,但由于新冠疫情帶來的旅行限制,無法親臨現(xiàn)場的他,通過社交媒體來分享自己對每一位決賽選手的點評。他對總決賽選手的精彩點評,讓我們可以在萬里之外,宛如身處現(xiàn)場般感受聲樂藝術的無上魅力。

賽后,筆者有幸聯(lián)系到金基勛(Gihoon Kim)、克萊爾·巴內(nèi)特-瓊斯(Claire Barnett-Jones)、克里斯蒂娜·甘仕(Christina Gansch)和邁克爾·亞歷伍尼(Michael Arivony)這幾位總決賽選手,向他們請教了一些話題,得到了非常熱情的回應,令人感激不已。

其實,預選賽尚未結(jié)束,筆者的朋友圈就已被男中音金基勛演唱的《我的思念,我的幻想》(Mein Sehnen, mein W?hnen)刷屏。大家都在問,這位把評委們唱哭的年輕藝術家究竟是誰啊?本屆大賽獎得主被評委尼爾·戴維斯夸贊嗓音“如勞斯萊斯一般華麗雄壯(Gihoon has a Rolls Royce of a voice)”,在私底下的他則非常溫和有禮。金基勛謙遜地說,晉級藝術歌曲獎總決賽讓他喜出望外,一聽到這個好消息,他就更加拼命地加緊練習。最終,在這個難忘的舞臺上,沃爾夫(Wolf)創(chuàng)作的高難度藝術歌曲《普羅米修斯》(Prometheus)見證了他努力的成果,他為觀眾成功地呈現(xiàn)出一位飽受摧折卻永不低頭的英雄。

筆者體會到,同樣是“祖國的敵人”(Nemico della patria)這首經(jīng)典詠嘆調(diào),在2019年的柴可夫斯基國際音樂比賽上,金基勛的演唱慷慨激昂,而在本次比賽中卻多了些優(yōu)雅的克制。金基勛認為,古典音樂的魅力正是在于其古老與廣為傳頌,而每一次演出,古典音樂都會帶給他不一樣的感受,心中的音樂每時每刻都在陪伴著他成長。他還認為,自己現(xiàn)在對音樂的理解其實與之前并沒有太大的區(qū)別,然而隨著自己閱歷的豐富,他對音樂的詮釋也會產(chǎn)生微妙的變化,并被觀眾感受到。金基勛還告訴筆者,在這樣的大型國際賽事上代表自己的祖國,并把本民族的音樂介紹、分享給全世界,他在歡欣鼓舞之余更感到責任重大。當筆者請教他演唱的那首韓國歌曲《就像遇見蓮花的風》的寓意時,他說:“蓮花聯(lián)結(jié)著生與死的兩端,帶給我們再會的期許。”

女中音克萊爾·巴內(nèi)特-瓊斯(Claire BarnettJones)是臨時接到通知替補冰島選手,由家中趕到卡迪夫決賽現(xiàn)場的。雍容端莊的儀表與好似迸濺著火星的眼神,讓她更像是神話中走出的天后一樣光彩照人。評委羅伯塔·亞歷山大贊嘆巴內(nèi)特-瓊斯的救場表現(xiàn)可謂“如夢似幻(stuff of dreams)”。許多歌唱家平素的生活也許與大家一般無異,正是對音樂非同尋常的熱愛,造就他們一站上舞臺就立刻成了閃耀的焦點。賽前排練雖然倉促,巴內(nèi)特-瓊斯還是依靠扎實的功底成功挺進總決賽。她告訴筆者,少年時她喜歡聽爵士樂,是一位出色的薩克斯手。她侃侃而談道,在趕往卡迪夫的路上,電臺忽然開始播放美國說唱歌手埃米納姆(Eminem)的名作“Lose Yourself”,瞬間撥動了她的心弦,讓她潛心沉浸在這場比賽之中,盡力將音樂和自己的靈魂完整地傳遞給觀眾。

奧地利女高音克里斯蒂娜·甘仕(Christina Gansch)在決賽預選輪中全力以赴,激情四射。2018-2019樂季,她在美國首次亮相,當時是在舊金山歌劇院(San Francisco Opera)出演亨德爾的名作《奧蘭多》(Orlando)中求愛不得的牧羊女多琳達一角。在這次大獎賽的總決賽中,她又選擇多琳達在這部劇中的最后一首詠嘆調(diào)“愛情就像一陣風”(Amor è qual vento)作為壓軸曲目,大放異彩。她說,演出整部歌劇時,可以有一整晚的時間去鋪墊情緒,最后在這首詠嘆調(diào)里爆發(fā)、升華;然而,對一位比賽中的歌者來說,當前奏響起時,甚至更早在從后臺走出之前,就必須做到調(diào)整好情緒進入狀態(tài)。面對這樣的挑戰(zhàn),甘仕的花腔仍然輕巧靈活,“甜而不膩”地演唱著《野玫瑰》(Rote Rosen)等大家喜聞樂見的曲目。然而,最讓她自豪的還是那首以母語德語演唱的《西弗林戶外》。年輕的愛侶雙雙徜徉于維也納郊外,丁香花在春風中搖曳,可它們再爛漫,也遠不及女孩的雙眸動人……甘仕的娓娓道來,讓筆者如臨其境,感受到了微醺的夜晚,綠蟻新醅酒的盎然趣味。

BBC卡迪夫國際聲樂比賽對決賽曲目的數(shù)量沒有硬性規(guī)定,僅對每位選手的演唱總時長作了要求。男中音邁克爾·亞歷伍尼(Michael Arivony),是這項賽事有史以來首位登上決賽舞臺的馬達加斯加人。他演唱了7首風格迥異的藝術歌曲,一樣表現(xiàn)得細膩而游刃有余。筆者心想,這是不是源自他超凡的共情能力?方才還在扮演毛頭小伙兒,與同伴們恣肆嬉鬧,下一秒就能自如切換,近乎完美的弱聲控制讓評委和觀眾為之動容。這邊廂,莊園領主去世,他卻不以為意,反而道出佃農(nóng)的心聲,勸大家及時行樂;那邊廂,他也會傷春悲秋,喟嘆“花開堪折直須折,莫待無花空折枝”。然而,真正能使這位青年藝術家潸然淚下的,還是仿佛在故鄉(xiāng)天空中那飄蕩著的歌謠,歡快里總是透著無奈。亞歷伍尼告訴筆者,他對祖國與家人懷著熾烈的愛,同時他也是一位世界公民,對了解與體驗不同的文化有著濃厚興趣,特別期待早日與中國的觀眾朋友們見面。筆者問及他為何選擇了普朗克(Poulenc)的聲樂套曲《鄉(xiāng)村場景》(Chansons Villageoises)的前三首,原來在亞歷伍尼心目中,普朗克是將音樂與詩歌完美結(jié)合的典范。當談到自己對歌唱的理解時他說:“聲音美麗動聽固然重要,但我們更應該對我們擁有的音色善加使用,講好一個故事;而且,也別怕做適當?shù)拿半U,要力求將歌曲的要旨、精髓傳遞給觀眾。”

縱觀今年總決賽的大獎組和藝術歌曲組,年輕的藝術家們大多嗓音優(yōu)越,技巧扎實,然而卻鮮見一味“炫技”的演唱;相反,對自己的優(yōu)勢,乃至關切的主題,選手們似乎都有著深刻的見解與恰如其分的拿捏。威爾士女高音薩拉·吉爾福德(Sarah Gilford)的高音明亮燦爛,表演絲絲入扣。她偏愛發(fā)掘樂海遺珠,尤其喜歡探索女性創(chuàng)作的作品,演繹情感豐富的女性角色,她那首威爾士民歌《搖籃曲》(Suo Gan)洋溢著母性的溫潤,是那么的撫慰人心。格魯吉亞女中音娜塔莉亞·庫塔捷拉澤(Natalia Kutateladze),以“絲絨般的聲音與激動人心的舞臺存在感(electrifying stage presence)”,在決賽預選輪博得了評委羅伯塔·亞歷山大的喝彩。在BBC播放的賽前花絮中,她直言上臺前自己會比較緊張,不過一旦與評委開始眼神交流,就像有奇妙的化學反應(chemistry),讓她只去想著如何把心底泛起的喜悅?cè)總鬟f給觀眾。藝術歌曲獎得主女高音瑪薩巴內(nèi)·塞西莉亞·朗萬納莎(Masabane Cecilia Rangwanasha),既能勝任理查·施特勞斯、威爾第等大師的經(jīng)典詠嘆調(diào),也能惟妙惟肖地演繹海涅(Heine)筆下塞壬歌聲蠱惑水手的傳說,不經(jīng)意間已把觀眾帶入那瑰奇、緊張的氣氛。不過,最令人心醉的,還要數(shù)她演唱的科薩語(isiXhosa)歌曲《吾愛》(Isithandwa Sam)。那肝腸寸斷的呼喚,不正詮釋出了音樂超越語言的力量嗎?!而由她演唱的美國上世紀黑人女作曲家貝蒂·杰克遜·金(Betty Jackson King)創(chuàng)作的著名靈歌《駕著雙輪馬車》(Ride up in the chariot),則為整場藝術歌曲總決賽畫上了輝煌的感嘆號。

星光熠熠的BBC卡迪夫國際聲樂比賽是一場美的盛宴。美妙的音樂,美輪美奐的舞臺,臺上臺下的人們更是竭力以自己的方式傳遞著美好——指揮家提前通過視頻連線與選手熟悉、交流,鋼琴家事無巨細地詢問選手的習慣、想法,亞歷伍尼演唱《湯姆·保齡》(Tom Bowling)時潸然淚下并希望把這首歌獻給疫情期間犧牲的白衣天使……這一切,讓無盡的感動氤氳在筆者心頭。疫情無法隔斷我們以音樂為名的紐帶,而熱愛、堅忍、勇敢與奉獻,將伴隨我們共同迎接未來。