理解語句含義,內容遷移運用

閱讀綜述

1.理解語句含義。

非連續性文本里往往會包含若干個連續性文本的閱讀,這些材料多采用記敘、議論、說明等方式。賞析文本語言時,可以從表示修飾限制等作用的詞語、句式特點、修辭手法、表現手法、說明方法、論證方法等角度入手。

2.內容遷移運用。

非連續性文本蘊含著豐富的信息資源,數據表格、圖表、曲線圖、圖解文字、憑證單、使用說明書、廣告、地圖等,皆可入題。其話題鮮活,信息量大,概括性強,言語理解與表達方式新穎,因此在題目設置上十分靈活。

(1)觀點題。答這類題要結合文章相關內容,精練、清晰地表達自己的看法,組織答案時可以采用總分的結構,即“我認為……理由是……”。

(2)啟示題。答這類題時要注意聯系文本的主題思想,看文中堅持什么、反對什么、提倡什么,不能反其道而行之。針對文中出現的問題、現象,應著重回答“怎么做”。

(3)建議題。答這類題時要緊扣閱讀材料,提出的建議要合理,要有可操作性,然后分點組織答案。

(4)擬寫新聞標題。答題思路為:第一步找導語(即總說段);第二步從導語中找中心句;第三步從中心句中找關鍵詞語;第四步將關鍵詞語整合成答案。

(5)對聯題。對聯一般要求字數相等、結構一致、對應位置的詞性相同,內容相關,上下聯形成一個有機整體,共同表達一個主題。

(6)標語、廣告語題。答這類題要把握語境,做到句式整齊,修辭得體。還要注意廣告應有獨特性、形象性和創造性。

【褚振華/供稿】

典例呈現

(2020年安徽卷中考題)

材料一:兒童在教育過程中的成長,一定意義上就是在重演人類的發展史。我們的祖先通過勞動實現了人類文明的提升,由此我們每個人,特別是我們在兒童階段的成長,都離不開勞動環節的淬煉。

《朱子家訓》中說:“黎明即起,灑掃庭除,要內外整潔。”可見,古人講究從細節培養生活自理的勞動習慣,從而保持身體和精神的基本健康。現在有的家長卻不讓孩子做家務或參加其他勞動,習慣大包大攬,目的是讓孩子多點時間讀書學習。其本意是愛孩子,然而,這卻剝奪了孩子一個非常重要的全面“學以成人”的機會,家長這樣的做法,并不一定能幫助孩子提升學業成績,反而可能會讓孩子在人格發展上出現不足,難以形成良好的意志品質和責任意識。我們必須謹記:盡管我們人類文明有了長足的發展,但勞動仍然是我們“學以成人”的基礎性活動。

現代社會,勞動教育并不只是要鍛煉體質,還要讓兒童在勞動中學會生存、學會合作、學會創造,提高動手能力,這對于德育、智育、體育、美育都有重要的影響。比如說,人類往往在勞動中創造美的世界,讓兒童學習通過勞動創造美的世界,可以提升兒童的審美情趣。由于勞動教育關涉諸多方面的教育,因此必須系統、合理地加以推進。

(選自韓震《勞動是學以成人的基礎》,《光明日報》2019年1月28日,有刪改)

材料二:2019年長沙市普通中學教育質量綜合評價數據顯示:我市普通中學學生普遍具有正確的勞動價值觀。86.79%的初中生和84.14%的高中生能正確認識勞動價值、尊重勞動、崇尚勞動;70.61%的初中生和72.38%的高中生熱愛勞動;68.75%的初中生、76.97%高中生將“科學家、教師、醫生、工程師、警察、軍人”等吃苦耐勞、敬業奮斗的勞動者作為自己的未來的理想職業。

調研也發現,學生勞動習慣有待加強。1.65%的初中生和1.69%的高中生表示在家中“從不”主動做力所能及的家務,26.66%的初中生和26.9%的高中生表示在家中“偶爾”主動做力所能及的家務。

(摘自《長沙發布“中小學校勞動教育評價指標”》,《長沙晚報》2020年4月16日)

材料三:中華民族是一個勤于勞動、善于創造的民族。從《尚書》中的“克勤于邦、克儉于家”,到《國語》中的“勞則思,思則善心生”,再到《朱子治家格言》中的“黎明即起,灑掃庭除,要內外整潔”,諸多古訓格言都彰顯了勤儉自持、耕讀傳家的中華傳統美德。當今時代,隨著經濟社會發展,勞動形態發生巨大變化。這就要求勞動教育與新技術、新產業、新業態相呼應,挖掘勞動教育新內涵,創新勞動教育形式,鼓勵學生運用多學科知識,開展創造性勞動,使新時代勞動教育適應科技發展和產業變革要求。勞動教育要與立德、增智、強體、育美相結合,實現道德的提升、智慧的增長、體質的強健、美感的涵養,進一步彰顯勞動教育在新時代的綜合育人價值。

(選自劉余莉《積極開展新時代勞動教育》,《人民日報》2020年4月30日,有刪改)

借鑒

1.材料一第二段采用了多種論證方法,請指出其中的一種,說說它有什么作用。

解析:議論文的論證方法一般有舉例論證、道理論證、對比論證、比喻論證、引用論證等。考生要準確把握這些論證方法的特點和作用。

2.請根上述三則材料,說說新時代中小學開展勞動教育應當注意哪些方面的問題。

解析:明顯的信息容易獲取,而分辨隱含信息則較為困難,考生要善于抓住文中負載信息的關鍵詞句,快速梳理、汲取與閱讀目的相關的有效信息。

3.材料一中說“人類往往在勞動中創造美的世界”,請聯系你的生活經歷,談談對這句話的認識。

解析:考生閱讀材料時,必須聯系積累的知識經驗及生活體驗去解釋文本的意義,要體現個性思考和獨立判斷,并提出自己對文本形式和內容的理解。

專項訓練

材料一:

【心理學上的三圈理論】

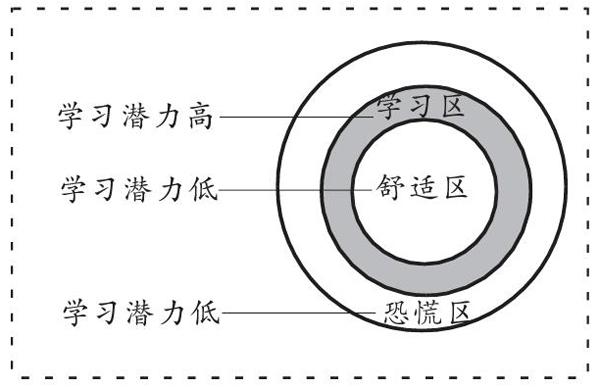

心理學研究認為,人類對于外部世界的認識可分為三個區域:舒適區、學習區和恐慌區。處在不同區域的人會表現出不同的心理狀態。

舒適區,是讓人覺得舒服的區域。處在這個區域里的人,會覺得放松,穩定,很有安全感。

學習區,是最能讓人進步的區域。處在這個區域里的人,愿意學習新的知識,掌握新的技能,不斷嘗試新鮮事物,探索未知領域。

恐慌區,是學習潛力最低的區域。處在這個區域的人常常感到憂慮,恐懼,心理壓力巨大以至于不堪重負。主動進入學習區,不斷開拓思維,開闊視野,激發潛力,是擺脫恐慌的最佳方式。

材料二:

【沉溺于舒適區的危害】

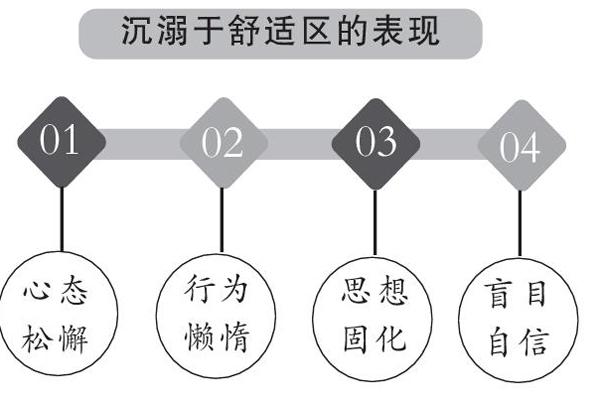

沉溺于舒適區的人,對現狀感到愜意舒服,覺察不到任何真正的壓力,沒有危機感。

沉溺于舒適區的人,沒有強烈的改變欲望,更不會主動付出太多的努力。

沉溺于舒適區的人,會不思進取,故步自封。

沉溺于舒適區的人,甚至會有自己比他人好的錯覺,并因此而自鳴得意。

總之,長久的舒適就像“溫水煮青蛙”。青蛙滿足于水溫的舒適而悠然自得,一旦發現無法忍受高溫時,就已經心有余而力不足了。因此,只有突破舒適區,尋求改變,謀求發展,才能邁向成功。

材料三:

【如何沖出舒適區】

第一,克服心理障礙。舒適區外一定是困難重重的,所以必須要克服自己的心理障礙,直面困難,接受挑戰,用我們的“破冰之履”在舒適區外創造奇跡。

第二,改變固有的習慣。科學研究表明,一個人只要堅持4周就能改掉一個習慣,或者培養出一個習慣。我們要思考自己真正需要改變的是什么,把目標分解成小目標,按步驟一步步完成。

第三,找到合適的同伴。改變的路上,既需要確定適合的目標,也需要找到能與自己共同進步的同伴,互相督促,互相鼓勵,一起沖出舒適區。

第四,坦然接受失敗。每次新的嘗試必然會有不適應,會有難題解決不了。不必回避它,做你應該做的事情,不要做你想要做的事情。坦然接受失敗,這樣才能長久保持沖出舒適區的勇氣和動力。

訓練

1.班會上有同學表示,自己一想到考試就緊張,擔心考不好,總是處于焦慮狀態。請閱讀材料一,給他提一條擺脫恐慌的建議。

答:

2.班會的討論環節中,同學們暢所欲言:有的同學滿足于待在舒適區,有的同學想要沖出舒適區卻苦于沒有好辦法。針對以上兩種現象,你準備即席講話,請把你要說的話寫下來。

寫作提示:①從材料中篩選有用信息:②思路清晰;③語言得體;④不少于100字。

答: