董希文與油畫《開國大典》

吳繼金 賈向紅

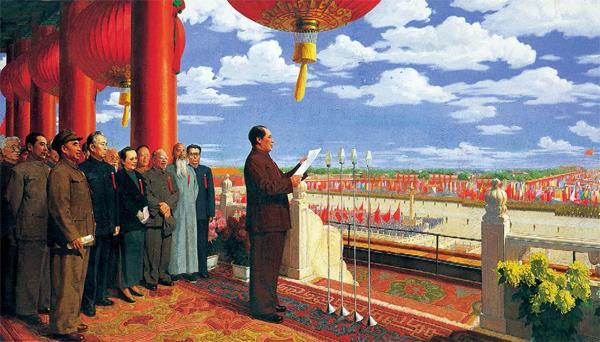

油畫《開國大典》。此幅油畫是董希文創作于1953年,靳尚誼與趙域于1972年臨摹、閻振鐸和葉武林于1979年修改完成,現藏于中國國家博物館。

中央美術學院教授董希文(1914—1973年)是20世紀五六十年代活躍在畫壇上的一位杰出的油畫家。他創作的油畫《開國大典》,一直被譽為“共和國成立的藝術見證”,受到了毛澤東等黨和國家領導人的稱贊。

董希文的藝術道路

董希文生于浙江紹興,曾在蘇州藝專、杭州藝專等校學習過,后又到西南、西北地區學習創作。1942年創作了油畫《苗女趕場》,可以窺見他對中外藝術傳統的深入研究和勇于探索藝術表現力的勇氣。1943年夏,董希文去敦煌潛心研究民族傳統壁畫藝術,在敦煌莫高窟臨摹壁畫達三年之久。1948年他創作了《哈薩克牧羊女》,從中可以看出作者創作取材于親身經歷過的生活感受,而對形式的探求完全是出于對生活誠摯的感情。

1949年1月,董希文創作了大型水粉畫《北平解放》,其表現手法近于傳統壁畫,目的是把人民獲得解放的無限歡欣的情景敘事詩般地表達出來,構圖飽滿、情緒熱烈。這年底,董希文加入了中國共產黨。

美術家江豐評論董希文說:“他落筆迅速,任意縱橫,氣勢旺盛,可是造型十分準確,每一筆觸毫不含糊地貼在畫面上,組成了明白清楚的形體,想要在上面找出一筆誤筆,那是并不容易的。”“塑造的形象,總是情緒飽滿,富有生氣,雖畫得很粗,而感覺卻很細膩,顯示了‘粗中有細的好處。”

董希文長于革命題材創作、長于人物畫的本領是行內知名的,他的畫作多次得到徐悲鴻等眾多著名畫家的好評。董希文的傳世之作《開國大典》,作為現代油畫的經典作品,是表現重大革命歷史題材的作品,它將毛澤東宣布中華人民共和國成立這一歷史瞬間定格在畫布上。它從誕生那天起就備受關注,并被收入當時的中小學課本。

受命創作《開國大典》

1952年,中國革命博物館決定委托中央美術學院組織完成一批表現新中國的油畫,其中有巨幅油畫《開國大典》。中央美院把這項艱巨的任務交給了董希文。

董希文接到任務后,通過對開國大典的電影、攝影、圖片資料的研究,認為資料里領導人和廣場上的群眾沒在一個圖景中,不合乎自己的想法。在他的想象中,這幅畫應該是新中國開國領導集體與廣場群眾同在一個畫面的構圖。他決定打破寫實的限制,采用一種表現派和現實派相結合的大膽的藝術手法,按自己的理解選擇畫面構圖。董希文先畫了一張草圖,并經常揣著這張畫稿,征求美術界及文藝界人士的意見。

草圖上,董希文創造性的突破有兩個:一個是除毛澤東側身站在靠近中間位置,其他領導人都站在左邊三分之一的畫面,而右邊是廣場群眾,這樣左實右虛相差懸殊的布局按一般構圖規律來看有失平衡,但能更好地突出節日氣氛;另外一個是按正常規律,在毛澤東的右前側應有一根大紅柱子,但草圖中被抽掉了,廣場顯得更為開闊。為了穩重起見,董希文請教了幾位建筑學家。梁思成這樣評價:“畫面右方有一個柱子沒有畫上去……這在建筑學上是一個大錯誤,但在繪畫藝術上卻是一個大成功。”

在《開國大典》的創作過程中,董希文嘔心瀝血、夜以繼日地工作。為節省時間,他常在畫室的椅子上過夜。由于房間太小,畫幅上接房頂,下貼地板,董希文作畫時,一會兒爬上房頂,一會兒躺在地上。他的女兒董一沙說:“《開國大典》動手以后,父親常常是沒日沒夜地畫。那時,他抽煙抽得很多,沒半天工夫,煙灰缸就滿滿的了。在他畫得入神的時候,喊他吃飯,都聽不見。家里人都知道,這時候絕不能打攪他,只好先把飯收起來。”

董希文創造性地吸收了中國畫的表現技巧,對各種不同的對象,采用不同的表現手法,在繪畫語言的處理上有獨到之處。正如他自己所說:“在《開國大典》的繪畫語言上,有意大利文藝復興時期畫家拉斐爾的一些畫法,以及中國古代工筆畫的畫法。這幅畫的題材,需要嚴肅單純的風格,用冷靜精細的態度,從下面去一部分一部分畫開去。同時讓一切細節服從大的東西、大的要求和總的精神。碧藍的天空,大紅的柱子、宮燈,金黃色的菊花、瓦片,嶄新的紫紅地毯,既相融合又成對比,使人感到單純明朗而有力量。”這體現了他一貫提倡的“遠看驚心動魄,近看奧妙無窮的境界”。

《開國大典》這幅畫的構圖和其他繪畫技巧都體現出鮮明的民族氣派,而且是富有創造性的。為了藝術地反映這個有著重大歷史意義的莊嚴慶典,董希文采取了從天安門城樓大廳朝南看的角度,使得天安門廣場和一片碧藍的天空展現在觀眾眼前。

毛澤東看后稱贊:“是大國,是中國。”

《開國大典》作為表現重大革命歷史題材的作品,作為歌頌新中國成立的世紀杰作,從它誕生那天起就備受人們的關注。它問世后,《人民日報》在頭版重要位置發表了油畫《開國大典》。人民美術出版社立即把它印成年畫和各種美術圖片,大量發行,印數達100多萬張。

《開國大典》還受到了毛澤東、周恩來等黨和國家領導人的肯定和稱贊。一天,周揚等帶董希文去中南海匯報,見到了毛澤東、劉少奇、周恩來、董必武等領導人。當他們一起看到《開國大典》時,幾位領導人都很興奮。毛澤東點頭贊道:“是大國,是中國。”他還自豪地說:“我們的畫拿到國際上去,別人是比不了我們的,因為我們有獨特的民族形式。”

《開國大典》被收藏在中國革命博物館展覽廳。這幅畫展出后,在藝術界和社會上都引起很大的反響。徐悲鴻作出了很高的評價。他說:“董希文圓滿地完成了任務,應得一百分。”艾中信說:“《開國大典》在油畫藝術上的主要成就是創造了人民大眾喜聞樂見的中國油畫新風貌。這是一個新型的油畫,成功地繼承了盛唐時期裝飾壁畫的風采,體現了民族繪畫特色,使油畫朝著民族化的方向發展。”至此,繪畫界掀起了董希文一直倡導的“油畫中國風”。

《開國大典》是新中國成立不久便和廣大群眾見面并博得廣泛稱譽的革命歷史畫。董希文精心設計的這幅新穎的油畫也被藝術界人士普遍推崇,成為他生平最重要的代表作,也是他的成名之作,使他在國際上獲得了聲譽。自從《開國大典》問世,這幅洋溢神州風采的油畫,揭開了新中國美術史冊的第一篇章。