上下肢多功能良肢位擺放墊在腦卒中后偏癱患者康復護理中的應用效果*

耿榮仙,趙亞麗,和智娟,劉秀英,李鵬程,張惠云,黎紅琴,徐艷萍

(昆明市中醫醫院,云南 昆明 650011)

我國流行病學考察結果顯示,全國每年新發腦卒中約200萬人,約3/4不同程度地喪失勞動能力,重度致殘者約占40%[1]。腦卒中后患者常常發生肢體的癱瘓或痙攣,如何促進肌力恢復,如何讓患者的肢體處于一種抗痙攣的體位包括健側臥、患側臥和仰臥位時肢體如何擺放等,同時還要考慮針對性地預防各種并發癥:如患手腫脹、患肩疼痛、肩關節半脫位、患足下垂等是一系列預防性康復要解決的問題。為此,康復護理過程中,必須通過教育、指導和培訓,使患者的全部潛力,在個人的主動性、學習新的技能和生活方式方面,逐步完善自我獨立的功能。隨著康復治療的介入,良肢位(抗痙攣體位)的擺放能預防或減輕痙攣和畸形的出現,預防并發癥及繼發性損傷的出現,提高患者生活質量,已得到廣大醫護人員的認同[1]。(2)保持正確良知位對于腦卒中患者極為重要,保護肩關節、預防骨盆后傾和髖關節外展、外旋,誘發早期分離運動,上肢以屈肌痙攣占優勢,下肢以伸肌痙攣占優勢[3]。良肢位是指患者可以根據不同治療、護理及康復的需要所采取有效并能保持的身體發展姿勢和位置[3]。患者在生命體征平穩、神經學癥狀不再發展后48 h即可開始進行良肢位擺放[4],恰當的干預時間能夠起到事半功倍的效果,為患者的早期康復提供有利的條件[5]。 據相關數據統計,腦卒中患者中有75% 存在不同程度的功能障礙,以偏癱最為常見。偏癱后肢體不正確的姿勢及位置不僅容易惡化患側肢體痙攣,還會引起關節攣縮、變性及易感染[6]。早期良肢位擺放可以有效防止患側肢體痙攣的發生,保護患側肢體及關節、肌肉的功能,降低并發癥的發生率,最大限度地恢復患者的肢體功能[7]。本研究在醫護治三方康復評估后,應用一種上下肢多功能良肢位擺放組合墊對腦卒中偏癱后患者進行良肢位擺放的早期干預,對改善偏癱側肢體功能有效率提高。現報道如下。

1 資料與方法

1.1一般資料 選擇2019年8月至2020年8月在本院康復科住院的腦卒中后偏癱患者80例。納入標準:任何原因造成的意識障礙或肢體活動障礙無法自主完成改變體位者[2];患者及家屬均知情同意,并簽署知情同意書。排除標準:昏迷患者;依從性差患者;住院時間小于7 d的患者。本研究經本院醫學倫理委員審批通過。80例患者中應用上下肢多功能良肢位擺放組合墊的患者為觀察組,使用長枕的患者為對照組,每組 40 例。觀察組患者中 男 23 例,女17例;平均年齡(67.12±3.05)歲;腦出血5例,腦梗死35例。對照組患者中男23例,女17例,平均年齡(65.82±3.28)歲;腦出血6例,腦梗死34例。兩組病程7~90 d,住院時間7~15 d。兩組患者基本情況比較,差異無統計學意義(P>0.05)。

1.2方法 入院時立即對兩組患者進行評估,做好良知位擺放健康宣教,告知良知位擺放的重要性。兩組患者入院后即給予良肢位的擺放[5],使其貫穿于整個康復治療過程。

1.2.1對照組 對照組患者在常規治療的基礎上給予長枕行良肢位擺放。入院后,醫護人員用長枕示范良知位擺放方法,巡視病房時查看患者擺放正確性,給予意見及指導。

1.2.2觀察組 在常規治療的基礎上,給予觀察組患者一種上下肢多功能良肢位擺放的組合墊(專利號:ZL202020664514.8)行良肢位擺放。

1.2.2.1組合墊研制思路 目前市場上和臨床上使用的良肢位擺放工具較少,大多數是枕頭,且以軟枕為主。其中方枕不能很好地解決偏癱、癱瘓患者因良肢位擺放不正確導致的痙攣、肩關節脫位、肩手綜合征、早期誘發分離運動、壓瘡發生、肺部感染等問題。上下肢多功能良肢位擺放組合墊是根據人體解剖結構及力學原理,設計出的實用型良知位擺放工具,且經過反復實驗,不斷改進。具體設計結構及設計方案:包括長條形方塊的上肢墊、長條形方塊的下肢墊及方形方塊的臀部墊,在上肢墊的上端至下端開設有長條形的上肢固定槽,上肢墊上端設有肩部墊塊,上肢墊下端設有手指固定槽;下肢墊的上端至下端也設有長條形的下肢固定槽,下肢固定槽的中間設有凸起的下肢墊塊,下肢墊的末端設有垂直的支撐板;臀部墊中央設有臀部凹槽。上肢固定槽與人體上肢的外形相匹配,肩部墊塊由高到低有一定坡度,并延伸至上肢固定槽,且肩部墊塊可拆卸。手指固定槽中,4個槽設置于上肢墊下端端部,另外2個槽分別設置于上肢墊下端端部兩側。下肢固定槽與人體下肢的外形相匹配,下肢墊的末端與支撐板之間左右兩側設有足部凹槽。上肢墊、下肢墊及臀部墊一側上開設有通氣孔及通氣孔塞。

1.2.2.2具體擺放方法 (1)患側臥位。即健側在上,患側在下。患者頭部墊薄枕(患者拳頭高度),肩胛下方墊自制肩部墊塊,使肩上抬前屈,肘關節伸直、前臂旋后放于上肢墊內,手臂放入上肢固定槽內,腕背伸,手指屈曲放于手指固定槽內;患者下肢關節屈曲20°,膝關節屈曲60°左右,然后墊下肢墊,踝關節背伸直,足部置于足部凹槽24°,且足趾伸直位,以保持側臥位。(2)健側臥位。患者頭部墊枕,使頭墊枕稍高于胸部,健側上肢在下,患側上肢在上,將肩部墊塊卸下,患側上肢肩關節前屈盡量90°固定于上肢墊,使患側肩胛骨向前、向外展,前臂旋前固定于上肢固定槽內,手指伸展固定于手指固定槽內,掌心向下,有利于血液循環及減輕患肢腫脹,健側上肢放于舒適位置;患者患側下肢關節屈曲20°置于下肢墊,呈邁步狀,足部置于足部凹槽,且足趾伸直位,以保持側臥位,足內翻下垂及加重跖屈畸形;患者健側下肢,平放于床上,稍伸髖、屈膝。(3)仰臥位。患者頭部墊薄枕(患者拳頭高度),頭兩側固定,將患者的肩胛下方墊自制肩部墊塊,使肩上抬前屈,肘關節伸直、前臂旋后放于上肢墊上,手臂放入上肢固定槽內,腕背伸,手指屈曲放于手指固定槽內;患者下肢保持中立位放于下肢墊內,且放入下肢固定槽內,防止髖外旋,可輕度外展,膝關節伸直于下肢墊塊上,踝關節背伸位及足趾伸直位抵于支撐板,足部保持90°,足尖向上;患者臀部墊臀部墊,且臀部放于臀部凹槽內。(4)床上坐位。背后給予組合墊墊實,患側肘及前臂置于上肢組合墊,髖關節屈曲近90° 。(5)輪椅坐位。①患者上身直立,在輪椅靠背處墊一組合墊;②臀部應盡量坐在輪椅墊后;③患側放于上肢組合墊內;④患側前臂和手應用組合墊支撐,避免患側肩關節的力量被上肢的重量向下拉;⑤手指放于組合墊手指槽內。

1.2.3觀察指標 (1)對比兩組患者治療前后簡化Fugl-Meyer運動功能評定法評分及日常生活活動(ADL)評分。(2)對比兩組患者良肢位擺放的依從率、有效率及偏癱肢體異常姿勢發生率。

2 結 果

2.1兩組患者治療前后Fugl-Meyer、ADL評分比較 治療前,兩組患者Fugl-Meyer、ADL評分比較,差異均無統計學意義(P>0.05);治療后,觀察組Fugl-Meyer、ADL評分均優于對照組,差異均有統計學意義(P<0.05),見表 1。

表1 兩組患者治療前后Fugl-Meyer、ADL評分比較分)

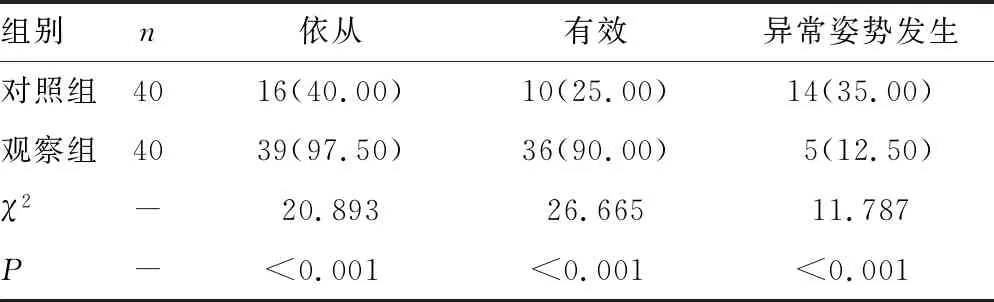

2.2兩組患者良肢位擺放依從率、有效率及偏癱肢體異常姿勢發生率比較 對照組患者的良肢位擺放依從性及有效率均低于觀察組,差異均有統計學意義(P<0.001);觀察組患者偏癱肢體異常姿勢發生率低于對照組,差異有統計學意義(P<0.001),見表2。

表2 兩組患者良肢位擺放依從率、有效率及偏癱肢體異常姿勢發生率比較[n(%)]

3 討 論

3.1良肢位擺放組合墊的重要性 我國現有腦卒中患者約7 000萬例,每年新發腦卒中200萬例。患者患病后多數時間需要在床上度過,故在康復護理中,良肢位的擺放工具就顯得尤為重要。目前市場上和臨床上的良肢位擺放工具缺乏,需要一種解決上下肢良肢位擺放的多功能墊[8-9]。此上下肢多功能良肢位擺放墊可根據患者肢體長度、胖瘦、對擺放工具的軟硬適應程度進行制作,即解決了臨床工作人員、患者家屬及照顧者在擺放過程中給偏癱患者帶來的不適感,而且上下肢多功能良肢位擺放墊的保暖性好,透氣性好,材料易得,可以起到治療的效果,經濟實惠,患者及家屬易于接受。

3.2組合墊工作原理

3.2.1上肢墊 在上肢墊上端設有肩部墊塊,其由高到低有一定坡度,使肩胛前伸,防止由于重力作用而產生肩胛骨后墜及防止肩半脫位,其中肩部墊塊還可拆卸,以適用不同體位的良肢位擺放。上肢墊上的上肢固定槽用于固定患者上肢,在上肢墊的下端設有手指固定槽,患者手指插入手指固定槽內,保持伸指。

3.2.2下肢墊 在下肢墊上設有下肢固定槽,患者仰臥位時患側下肢伸直,患側臥位下肢邁步位,健腿髖膝屈曲置于下肢墊上,可防止下肢外展、外旋;且在下肢固定槽中間設有下肢墊塊,可減輕偏癱肢肌痙攣,避免加強異常運動模式(下肢伸肌痙攣模式發生);在下肢墊末端還設有垂直的支撐板,防止足下垂、踝關節趾屈、內翻[10-11],同時避免足跟、外踝壓瘡發生;在下肢墊的末端與支撐板之間左右兩側設有足部凹槽,可適用于患側臥位或健側臥位足部的擺放。

3.2.3臀部墊 在臀部墊中央設有臀部凹槽,骨盆前傾,臀部稍內旋,避免患側骨盆后縮、髖關節外展和外旋[12]。另外還可預防壓瘡發生[13-15]。

3.3組合墊應用效果 本研究結果顯示,觀察組治療后簡化Fugl-Meyer、ADL評分均優于對照組,差異均有統計學意義(P<0.05)。觀察組患者偏癱肢體異常姿勢發生率低于對照組,差異有統計學意義(P<0.001)。對照組患者的良肢位擺放依從率及有效率均低于觀察組,差異均有統計學意義(P<0.001)。說明上下肢多功能良肢位擺放組合墊在腦卒中良知位擺放護理中效果較好。另外,組合墊結構簡單,使用方便,可適用于仰臥位、側臥位及健側臥位等多種體位的良肢位擺放,還可成為教學模具,方便教學。

綜上所述,上下肢多功能良肢位擺放組合墊可進行有效的良肢位擺放,能促進運動功能改善,提高患者的日常生活能力,值得在臨床護理工作中應用。