城市風貌提升策略研究探析——以河南鄲城縣某環境整治工程為例

李陳一,張偉一 (北方工業大學,北京 100144)

1 概述

城市風貌不是單獨存在的,它是一個整體概念。其中包含了城市建筑、空間景觀、人文等多方面的因素。何鏡堂認為:“城市風貌的整體性要求我們用更廣闊和普遍聯系的視野去看待城市問題,分清主次,對各要素進行分析、歸納、優化和整合,總體把握,貫徹始終。其核心是和諧與統一,要處理好城市中各影響因素的對立統一關系。”

城市風貌改造主要有以下基本原則:

①文化性

城市風貌的文化性是城市文明的證明與象征,良好的城市風貌展現其獨特的文化特征,使得城市體現人類建造過程中的科學思維、價值取向和審美情趣。城市建筑風貌往往是該城市某個歷史時期的縮影,其城市建筑風格和映射出城市的時代特性和歷史發展進程。

②地域性

城市風貌改造要具有鮮明的地域特色,城市和建筑物始終建造于地域文化之上。“地域性”就是城市風貌的基因,千城千面正是不同基因孕育出不同的城市風貌。城市風貌改造要了解城市的地域性特色,要充分滿足城市發展所不能摒棄的地域性,又要兼顧城市發展的地域文化的連續性。只有確保地域性歷史性和發展性相統一,才能確保城市改造不失真。

③時代性

城市風貌還必須體現時代性。城市風貌改造服務于城市建設發展,建筑新構造、建筑新理念、建筑新思維刷新著設計師的改造思路,隨著綠色建筑、節能建筑、被動式住宅等環保、綠色、低碳的建筑形態產生,設計師要重視應用符合時代特色的新建筑形式,通過改造體現城市風貌煥然一新,塑造體現時代特征的建筑空間。

2 鄲城環境整治工程建筑風貌改造項目問題分析

本次改造的內容包含街道建筑風貌提升和綠色生態環境整治兩部分。改造設計工作基于現狀周邊用地與規劃交通組織的分析,對鄲城縣沿河街道的所有建筑物和景觀環境整體改造。

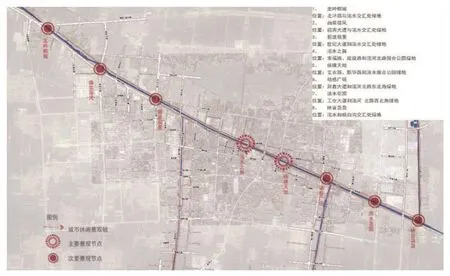

改造場地為河南省周口市鄲城縣的沿河街道,西起公園西路,東至楊白溝。如圖1所示。

圖1 改造區域平面圖

2.1 環境問題分析

2.2 建筑風貌問題分析

鄲城縣的沿河建筑物,大多數外墻都已損壞和過時,由于多數建筑物的建設時間較長,建筑物的墻壁不完整,褪色程度高,嚴重影響街道風貌的協調程度。受到時代更迭和不同建筑思想的影響,現代主義建筑、西式建筑、解構主義建筑在同一條街上交織在一起,使街道兩旁的建筑呈現出一種“折衷主義”。這種建筑形式破壞了街道建筑風貌的整體性、協調性。

2.3 視覺效果問題

建筑立面上的廣告和商店招牌風格各不相同且安置無序,太多無序和雜亂的廣告導致視覺困擾。沿河建筑立面上的招牌大小和色彩凌亂,無法與建筑原有的立面風格統一,不僅破壞了原始建筑的立面形象,也影響沿河城市風貌。沿河建筑的一層以店面居多,商店廣告對建筑物外立面的形象有較大負面影響。例如,缺乏與建筑風格本身相協調的屋頂廣告,沿街底商的海報廣告,以及嚴重阻礙窗戶照明的大型商店廣告。其次,沿街二層是視線聚焦點,但卻是建筑物廣告最聚集的部位。

每一棟沿河建筑立面中的窗、遮陽設施、陽臺、雨篷、欄桿和空調機位等細部都是形成沿街建筑立面形象的重要元素,建筑立面形象的美觀關鍵在于重要元素的設計方式。支農路到財鑫大道沿河段建筑立面隨著時間的流逝以及歷史因素和人為因素的影響,細部缺乏整體性的設計,加之人為增設的附加構建體,如雨篷、防盜護欄及空調機位等,導致構建體不能與建筑相協調,破壞原本建筑立面,使得建筑外立面失去美觀。

2.4 改造思路分析

過去,決策者對城市中的舊建筑采取了“拆除—新建”的改造方式。然而,許多舊建筑尚未達到使用年限,其結構仍具有良好的性能,功能也符合現代生活的需求,僅僅因管理維護不善,或限于設計思路或技術水平的局限,才呈現出破敗不堪的視覺效果。由于考慮財政資金有限,“拆除—新建”成本消耗高,因此城市風貌的提升應重點對街道及沿街建筑立面改造。

3 鄲城環境整治工程城市風貌改造需求

3.1 環境整治需求

3.2 經濟發展需求

3.3 環境互動需求

環境互動的衡量標準就是人是否愿意在城市停留。設計中充分考慮周圍地塊區民,最大限度增加開放空間,解決游憩空間不足的問題,以滿足多種人群的需求。對此筆者考慮從兩個重點出發:第一,景觀建設中應從人群的心理需求出發,以人的尺度來進行空間設計,強調市民的舒適、愉悅和可參與性;第二,在建筑設計上也要考慮到人因各種原因在建筑前的駐足情況,使人、建筑、環境有機融合。

4 鄲城環境整治工程城市風貌提升策略

4.1 城市宏觀改造策略

4.1.1 規劃城市景觀

根據上位規劃,了解周邊建筑特征,再按照當地植物習性,對沿河地區景觀帶進行區域劃分,形成不同的主題,比如四季(如圖2)。也可以根據當地文化傳承來進行區域的劃分,形成不同的景觀節點,同時對城市的歷史發展傳承等進行展示(如圖3)。

圖2 改造區域內景觀規劃策略

圖3 改造區域內景觀節點設置

4.1.2 城市色彩設計

城市色彩給人對城市以直觀的判斷,就比如北京的紅磚黃瓦及灰色胡同、安徽的白墻灰瓦、布拉格的白墻紅屋頂、圣托里尼的白墻藍屋頂等等,城市顏色已經成為了人們辨別城市的特殊符號。

4.1.3 街道區域劃分

參考上位規劃,對街道的區域功能進行辨析和整理,從而進行劃分,呈現不同的功能業態。在不同功能引導下的區域,產生不同的行為活動,以此為基礎對街道進行整治和梳理。

4.2 街區中觀改造策略

已經經過劃分的街道被定義出不同的功能,承接不同的業態,在此基礎上,考慮到街道美學,規劃出人在此地發生行為所需要的空間尺度并考慮其活動時的心理感受。

街道的臟亂差,很大程度上也是雜亂的廣告牌、殘破的違建造成的。因此這些“城市垃圾”是必須要分類并且清理的。不僅僅是在河南的鄲城,各個地方的違建已經嚴重影響到了人們的日常生活,因此街道的改造中,違建拆除是勢在必行的。

望京老街改造的成功之一,便是將符合時代潮流的科技手段引入到街道當中。隨著社會的發展,時代的變化,路在一點點擴寬,因為汽車增多了;商家都備有掃碼支付的卡片,因為手機付款普及了。因此,街道也不能是一成不變的,街道的改造考慮時代性勢在必行。

4.3 建筑物微觀改造策略

微觀改造要重點考慮整體建筑風貌的平衡性,提取出單體建筑的風格元素。其次,將建筑風格元素融入整體形象改造中,力求通過建筑細部設計元素的修飾達到整體建筑風格改造的效果。

5 實例研究

5.1 城市風貌提升

首先是考慮到城市景觀的改造與規劃,規劃出不同主題的景觀節點,并對街道景觀進行分段規劃,賦予不同的景色與內涵(如圖4、圖5)。

圖4 景觀節點節選

圖5 景觀節點節選

其次規劃城市色彩,根據界面構成要素進行分類和配色。由圖6可以看出,原街道立面顏色差異較大,新的設計提取了原街道的暖色主色,立面更加連貫和完整。

圖6 節選街道原立面和改造后立面對比圖

5.2 街道風貌提升

對街道的改造集中在違建拆除、街道天際線的把控以及街道空間營造上。

評估集是對評估對象風險等級的劃分的集合,參照國家標準GB/T 21562對風險等級的劃分標準,風險共分為4級,即FR={R1,R2,R3,R4}={可忽略的,容許的,不希望的,不容許的},對應于證據理論中的識別框架。

之前的老街與商鋪緊密相連,沒有一個可以過渡的灰空間,造成人流無法分散的駐留,對街景也無心觀賞。于是在建筑立面的改造中,考慮灰空間的設置(如圖7)。

圖7 改造立面局部

5.3 建筑風貌提升

5.3.1 建筑風格

如圖8中的中醫院建筑,在參考原建筑立面風格的基礎上簡化,使之與周圍建筑融合度更高。中醫院原本是簡歐風格,簡化原外立面的線條,屋頂增加更為簡約的線腳,顏色統一到街道整體的灰紅色系中,改造后建筑看起來現代、規整、簡約。

圖8 改造前后對比圖

5.3.2 建筑材質

河南省傳統民居建筑包括窯洞、磚瓦式建筑、石板房以及現代平頂房,因此在材質的考慮上更加注重磚瓦的應用(圖9)。

圖9 改造前后對比圖

5.3.3 細部裝飾

根據鄲城縣傳統文化及建筑特征,介入一些地方性的裝飾符號,增強場所地域文化的表現力。

圖10的設計中提取了中國傳統建筑中窗框的菱格雕花元素,將其運用到建筑物的外立面之中。

圖10 改造中傳統元素運用示例

由圖11可以看出,菱格窗也被作為裝飾運用到建筑的細部當中。同時,進行廣告牌統一規制,使街道立面看起來更加連貫統一。

圖11 改造中鏤空窗運用細部展示

6 結語

隨著我國城市現代化的進程的迅猛發展,城市風貌需要在經濟發展的進程中得以提升。對于有河流穿越的城市,其沿河風貌的改造將成為這些城市現今最應重視的課題。城市風貌提升要遵守因地制宜,合理采用新材料新技術,體現城市特色,傳承城市歷史文脈等原則,基于文化性、地域性、時代性的要求,賦予城市風貌改造的新生命、新樣式、新效果,塑造具有文化傳承、地域特色、時代特征的城市展示窗口。