鴉膽子種子不同成熟度和貯藏時間對發芽率的影響

韋媛 羅永明 覃連紅 戴傳勇

(廣西農業職業技術學院,廣西 南寧 530007)

鴉膽子屬植物常綠灌木或小喬木,在我國主要分布于福建、廣東、廣西、海南等地。種子可作中藥,味苦,性寒,有清熱解毒、抗病毒、止痢疾、抗腫瘤、治療贅瘤、治毒蛇咬傷、治慢性鼻炎等功效,還可以治療雞眼、疣外、瘧疾以及痢疾等疾病。種子含有50%以上的鴉膽子油,鴉膽子油可以制成軟膠囊,這種膠囊具有抗癌的作用[1]。長期以來,鴉膽子大范圍處于一種野生狀態,隨著國內外制藥企業對中藥材鴉膽子果實的需求,野生果實被掠奪性采收,野生資源逐年枯竭,果實產量不能滿足制藥企業的需求,且果實質量很難控制[2]。近年來,市場調研發現,廠家對鴉膽子的需求量增大,而生產量沒有跟上,使得市場貨源走俏。因此,做好鴉膽子種子的育苗工作,推進人工種植,提高農戶種植的成活率,可以大幅度提升鴉膽子的果實收成,進而實現農戶經濟效益。

近來年,已有不少學者針對鴉膽子的臨床醫藥應用、成分提取技術、組織培養和產銷動態等方面進行過試驗和研究,但對鴉膽子種子發芽力、發芽率的影響方面研究較少。本研究通過開展不同成熟度鴉膽子種子對發苗率的影響研究,確定鴉膽子種子采集最佳成熟度。通過開展鴉膽子種子貯藏時間對發芽力、發芽率的影響研究,探索鴉膽子種子適宜的貯藏時間與發芽力、發芽率的關系。在此基礎上,撰寫鴉膽子育苗技術操作規程,為鴉膽子育苗提供技術保障,從而提高經濟效益。

1 材料與方法

1.1 試驗地點

試驗地點:廣西南寧市大學東路176號廣西農業職業技術學院農學與園藝系;試驗選取三個不同年份的鴉膽子種子,種子采收點:廣西南寧市西鄉塘區壇洛鎮中上村永通坡的鴉膽子種植基地。

1.2 試驗藥品及儀器

試驗所采用的物品、儀器和設備有:蒸餾水、福爾馬林、濾紙、玻璃培養皿、燒杯、玻璃棒、溫度計、濕度測量表、鑷子、標簽、發芽箱等。

1.3 試驗設計

1.3.1 鴉膽子不同成熟度種子對發芽率的試驗設計 一般情況下,開花過后4個月,鴉膽子開始結果,顏色由綠色逐漸變為黃色,到6個月后,果實變為紫黑色。將種子分為三種不同成熟度,分別為:Ⅰ級種子(開花過后6個月采集到的紫黑果)、Ⅱ級種子(開花過后6.5個月采集到的紫黑果)、Ⅲ級種子(開花過后7個月采集到的紫黑果)。在試驗過程中,種子放置在密封玻璃培養皿貯存,處理催芽,置于30℃環境中催芽進行分類播種試驗。

1.3.2 鴉膽子種子貯藏時間對發芽力、發芽率的試驗設計 將種子分為三種不同貯藏時間,分別為:A類種子(當年采收的,貯藏時間為0年)、B類種子(前一年采收的,貯藏時間為12個月)、C類種子(前兩年采收的,貯藏時間為24個月)。

在試驗過程中,種子放置在密封玻璃培養皿貯存,處理催芽,置于30℃環境中催芽進行分類播種試驗。

1.4 試驗方法

試驗方法參照《農作物種子檢驗規程》及《〈規程〉實施指南》進行。

1.4.1 種子采收 種子從生長健壯、無病蟲害、果實大而飽滿的母株上采集完全變黑的成熟的果實,采集后放在陰涼處,去除果皮肉,洗凈,陰干[3]。

1.4.2 種子消毒 為了預防霉菌感染,干擾試驗結果,采用藥劑浸種消毒,用冰醋酸100倍液浸種30min或50%福美雙可濕性粉劑500倍液浸種20min,使之吸收藥液,再用清水洗滌干凈,然后晾干催芽,再進行播種。

1.4.3 種子催芽 由于鴉膽子種子有休眠期,試驗前需要進行催芽。浸種催芽方法為,試驗前將種子置于50~60℃蒸餾水中,浸種60min左右,將種皮肉泡軟,直至可以用手揉掉,然后撈起,濾掉過多的水分,清洗2~3次,再將種子用紗布包好,放在塑料袋里保濕,最后將所有種子去皮肉后,用清水泡12~24h,再放在濾紙上,放在30℃、每天光照12h的發芽箱環境下催芽,催芽過程中每天用蒸餾水洗1次種子,以防生霉,在催芽過程中要保持同樣的溫度、濕度和光照[4]。

催芽處理后,再把種子分配到每個培養皿,擺放整齊,再用吸管把蒸餾水滴入培養皿種子上,放置在密封玻璃培養皿貯存,同樣置于30℃、每天光照12h的環境中監測種子發芽情況。

1.4.4 種子試驗 選種、采集:由于鴉膽子花序較小,屬于雌雄異株,不易進行人工授粉,只需采用雌雄間種的方式,自然授粉,采集果實即可。鴉膽子種子有休眠期,種子的成熟度一般是根據采收果實距開花時間進行區分,在合適的時間采收種子,并通過貯藏時間來打破休眠期,進行選種育苗。

播種、記錄發芽時間:對這些不同時間點采收、不同成熟度、不同貯藏時間的鴉膽子種子在相同環境中,進行分組播種試驗,對它們的發芽力、發芽率進行記錄、比對。計算、比較發芽率:發芽率(%)=(n/N)×100,式中n指種子正常發芽粒數(在規定時間內),N指供試種子總數,得出不同成熟度、不同貯藏時間鴉膽子種子與相應發芽率的關系。

試驗一:試驗選取B類鴉膽子種子,Ⅰ級、Ⅱ級和Ⅲ級每類種子選150粒為試驗品種,作5個重復,分別裝進5個玻璃培養皿,30粒/培養皿,對其發芽情況進行統計比對。

試驗二:試驗選取三個采收年份的A類、B類、C類鴉膽子種子,每類種子選150粒為試驗品種,作5個重復,分別裝進5個玻璃培養皿,30粒/培養皿,對其發芽情況進行統計比對。

通過發芽試驗比較,得出種子休眠期處理、溫度調試、發芽時間等因素與鴉膽子的種子發芽力、發芽率的關系與影響情況[5]。

1.5 數據處理

采用SPSS19.0統計分析軟件對數據進行獨立性T檢驗,結果以“平均值+標準誤”表示。

2 結果與分析

2.1 成熟度與發芽率的試驗結果與分析

不同成熟度與發芽率的試驗結果如表1所示。種子陸續發芽,試驗時間為50天,Ⅰ級、Ⅱ級和Ⅲ級的150粒種子分別發芽40粒、45粒和85粒,成熟度為Ⅰ級的種子發芽天數最長,達到40d,Ⅱ級和Ⅲ級的種子發芽天數為38d,發芽率在26.7%~56.7%之間,成熟度為Ⅱ級的種子發芽率最高,達到56.7%。發芽率排序為:Ⅱ級種子>Ⅲ級種子>Ⅰ級種子。

表1 不同成熟度與發芽率的試驗結果

開花過后形成的鴉膽子綠果、黃果,還不具備有發芽力,開花過后7個月采集到的紫黑果,水分逐漸喪失,發芽力、發芽率遞減,采摘成熟度為Ⅱ級的鴉膽子種子發芽力最強。

2.2 貯藏時間與發芽率的試驗結果與分析

不同貯藏時間與發芽率的試驗結果如表2所示。根據成熟度與發芽率的試驗結果,在進行成熟度與發芽率的試驗時,選取的均為Ⅱ級種子(開花過后6.5個月采集到的紫黑果),試驗時間為50天,A類、B類和C類的150粒種子分別發芽42粒、89粒和45粒,A類、B類、C類發芽時間分別為35d、36d、38d,發芽率在28.0%~59.3%之間,貯藏時間為B類的鴉膽子種子發芽率最高,達到59.3%,同時發芽時間也最長。

表2 不同貯藏時間與發芽率的試驗結果

剛采摘的種子水分較多;成熟果實貯藏時間1年以上發芽力幾乎為0,貯藏1年以上的種子水分喪失較多,一定程度上制約其發芽力,影響發芽率;貯藏1年以內的鴉膽子種子發芽率均在28%以上,采摘后貯藏12個月的鴉膽子種子發芽力最強。

2.3 不同處理方法的發芽數的差異分析

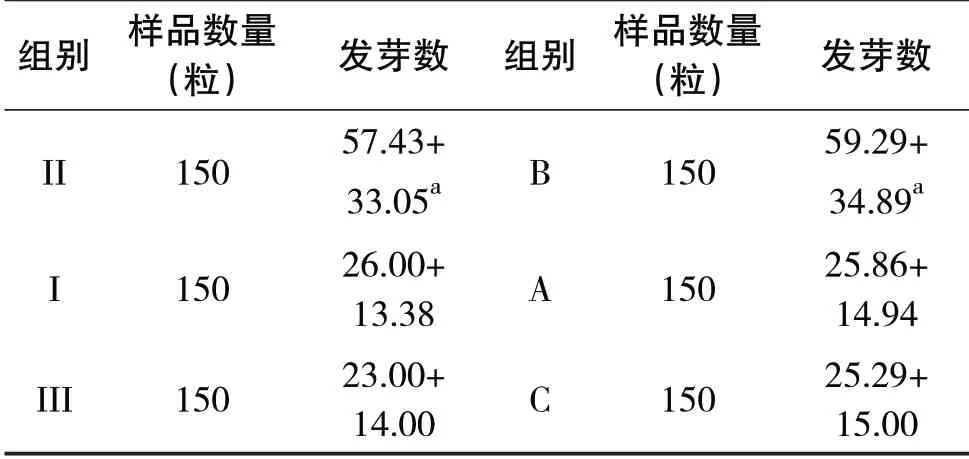

不同處理方法的發芽數的分析見表3,II級種子發芽數與I、III級種子差異顯著,I、III級差異不顯著,采摘時達到成熟度為Ⅱ級的種子發芽率最高,達到56.7%。B類發芽數與A、C類差異顯著,A、C類差異不顯著;貯藏時間為B類的鴉膽子種子發芽率最高,達到59.3%,同時發芽時間也最長,達到38天。

表3 不同處理方法的發芽數

3 結論與討論

文獻記載,日均溫20℃以下鴉膽子種子不發芽,其萌發的最適溫度為30℃;夏季7月份播種出苗最快,這與該種植物主要分布在熱帶地區的生活習性相一致。鴉膽子種子的發芽力存在物理障礙,堅硬的種殼可能使得浸種時水分很難被種子吸收,氧氣也難以透過種殼,不利于萌發。因此,在實際生產過程中,必須人為幫助其打破休眠期,縮短其發芽耗時,對加快種植生產有著較為積極地指導作用。

鴉膽子種子應選擇從采摘到播種的時間一年以內為宜,12個月為最佳,當年采摘、貯藏1年次之,1年以上年限時間過長,發芽力逐漸喪失,鴉膽子種子應分批采集果皮完全為紫黑色的留種,以保證發芽率和種苗質量。果實經陽光爆曬后變為黑色飽滿的種子,經長時間晾曬后,果實干縮,這時種子的濕度為10%~13%,將其包裝后存放于陰涼干燥處,育種效果較好。

在自然環境下,種子發芽率只有30%~40%,因此,在實際生產過程中,經過催芽打破休眠期后,開花過后6.5個月采集到的紫黑果作為鴉膽子育種種子,置于30℃、每天光照12h環境中大部分發芽率接近60%。這為鴉膽子產業化的科學育種、栽培種植發展提供技術保障,提高農戶種植的成活率,提升鴉膽子的果實收成,可實現農戶較好的經濟效益。