低弗勞德數(shù)通氣超空泡初生及發(fā)展演變特性

許海雨,羅 凱,黃 闖,左振浩,古鑒霄

(西北工業(yè)大學(xué) 航海學(xué)院,西安 710072)

超空泡減阻技術(shù)通過生成包裹航行器的超空泡,避免了大部分航行體表面直接沾濕,從而實(shí)現(xiàn)航行阻力的顯著減小和航行速度的大幅提高[1].通氣超空化問題受到國內(nèi)外研究學(xué)者的高度重視.通氣超空泡通常分為兩種泄氣模式:回射流泄氣和渦管泄氣.前者通常發(fā)生在弗勞德數(shù)較大、重力因素可忽略的情況下[2],后者通常出現(xiàn)在弗勞德數(shù)較低,重力對超空泡流型影響較大的情況下[3-4].眾多學(xué)者研究得到了雙渦管泄氣超空泡與回射流泄氣超空泡的轉(zhuǎn)變條件[5].

Skidmore[6]在試驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)航行器模型在小尺寸水洞中空泡以雙渦管模式泄氣,而在大尺寸水洞中空泡以回注射流模式泄氣.Karn等[7]通過試驗(yàn)研究了不穩(wěn)定來流對超空泡形態(tài)及泄氣方式的影響,指出閉合區(qū)泡內(nèi)外壓差是引起空泡泄氣方式轉(zhuǎn)變的原因.Rashidi等[8]通過水洞試驗(yàn)及數(shù)值仿真方法研究了通氣超空泡的回射流現(xiàn)象,捕捉到空泡內(nèi)氣體向空化器方向流動,并發(fā)現(xiàn)空泡內(nèi)有明顯氣體旋渦.王志等[9]采用離子圖像測速(PIV)技術(shù)對通氣超空泡內(nèi)氣體流動結(jié)構(gòu)開展研究,發(fā)現(xiàn)了3種典型的空泡流動結(jié)構(gòu)并對每種結(jié)構(gòu)的成因進(jìn)行了分析.Wang等[10]采用試驗(yàn)與數(shù)值模擬相結(jié)合的方法建立了通氣超空化數(shù)值模型,模擬了渦管泄氣和回射流泄氣超空泡,并對其流動結(jié)構(gòu)開展了研究.張孝石等[11]在水洞中開展了通氣量對航行體云狀空泡穩(wěn)定性影響的試驗(yàn),指出通氣量影響空泡演變過程,通氣量增大導(dǎo)致空泡發(fā)展周期增大,空泡脫落尺寸減小.Ahn等[12]在兩種不同水洞設(shè)備中對比分析了相同工況下的超空泡外形及尺度的變化規(guī)律.Cao等[13]采用歐拉多相流模型研究了雙渦管泄氣超空泡的空化特性,得到了空泡形態(tài)及泡內(nèi)壓力隨通氣率、流速的變化規(guī)律.鄧飛等[14]在水洞試驗(yàn)中研究了雙圓盤空化器的超空泡形態(tài)變化特性,指出雙圓盤空化器存在前盤優(yōu)先誘導(dǎo)空泡生成及后盤誘導(dǎo)空泡生成兩種空化狀態(tài).Xiang等[15]對通氣超空化流動特此開展數(shù)值仿真研究,得到了空泡閉合區(qū)氣體體積分?jǐn)?shù)、氣泡速度及氣泡尺寸的分布特性.

綜上,上述研究均集中于發(fā)展充分的雙渦管泄氣或回射流泄氣超空泡形態(tài)及流場特性,缺少對超空泡初生及發(fā)展過程中空泡演變特性的研究,特別是關(guān)于在空泡發(fā)展過程中空泡形態(tài)及泄氣方式的動態(tài)變化特性研究.本文基于分相流模型和SST湍流模型,建立可壓縮通氣超空化數(shù)值模型.在通氣率和弗勞德數(shù)(Fr)系列變化范圍內(nèi),系統(tǒng)地研究兩種超空泡的生成及發(fā)展演變過程,重點(diǎn)分析了空泡生成過程中空泡形態(tài)及泄氣模式的變化規(guī)律.

1 計(jì)算方法

1.1 數(shù)值方法

1.1.1控制方程 商用流體計(jì)算軟件CFX的多相流模型包含勻質(zhì)平衡流模型和分相流模型,文獻(xiàn)[13]分析了兩種多相流模型對通氣超空化的影響,指出分相流模型在計(jì)算通氣超空化上具有較高的計(jì)算精度.

通氣介質(zhì)為常溫空氣,忽略兩相間換熱,因此能量方程可以忽略,控制方程只涉及連續(xù)性方程、動量方程及體積分?jǐn)?shù)方程.

連續(xù)性方程為

(1)

式中:γα為α相(1為水相,2為氣相)的體積分?jǐn)?shù);ρα為α相的密度;ui為速度;i和下文j分別表示坐標(biāo)方向;t為時(shí)間.

動量方程為

(2)

式中:p為靜壓;μ為動力黏度;Mi為相間作用力.

1.1.2湍流模型 基于Baseline (BSL)k-ω模型的SST湍流模型考慮了湍流剪切應(yīng)力的傳輸,可以精確地預(yù)測流體流動的開始和大逆壓梯度條件下的流體分離.因此本文采用SST湍流模型,基本方程為

(3)

(4)

式中:ρ為密度;k為湍流動能;μ為流體動力黏度;μt為渦黏度系數(shù);pk為湍流生成率;ω為湍流頻率;σω2、σω3、σk3、α3、β3和β′為模型常數(shù).

(5)

(6)

(7)

式中:ν為運(yùn)動黏度;y′為到最近壁面的距離.

1.1.3算法配置 本文采用有限體積法離散控制方程,控制方程的瞬態(tài)項(xiàng)及擴(kuò)散項(xiàng)分別采用二階向后歐拉式和中心差分格式進(jìn)行離散,此外,控制方程的對流項(xiàng)采用高精度格式離散方法以提高計(jì)算精度.采用全隱式多網(wǎng)格耦合求解技術(shù),同時(shí)求解連續(xù)性方程、動量方程及能量方程等控制方程,可進(jìn)一步提高計(jì)算收斂速度.為了節(jié)約時(shí)間,獲得合理空泡演變規(guī)律,對非定常計(jì)算的時(shí)間步長進(jìn)行無關(guān)性分析,最終確定時(shí)間步長為0.1 ms.

1.2 物理計(jì)算模型

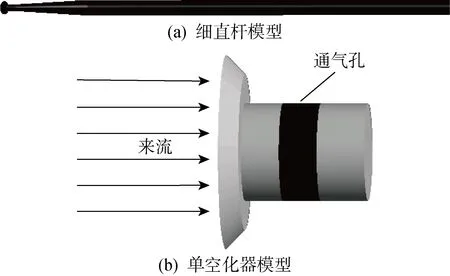

1.2.1計(jì)算模型 為了在水洞試驗(yàn)中驗(yàn)證數(shù)值方法的準(zhǔn)確性,本文采用兩套計(jì)算模型,一套為水洞試驗(yàn)驗(yàn)證的細(xì)直桿模型;一套為研究通氣空泡生成、發(fā)展的數(shù)值計(jì)算模型.為了減小模型對通氣超空泡流型的影響,水洞試驗(yàn)采用細(xì)直桿模型,如圖1(a)所示.數(shù)值計(jì)算模型為了清晰捕獲空泡生成及發(fā)展過程中的空泡形態(tài)演變特性,減少模型對其影響,采用單空化器模型,如圖1(b)所示.

圖1 幾何模型Fig.1 Geometric model

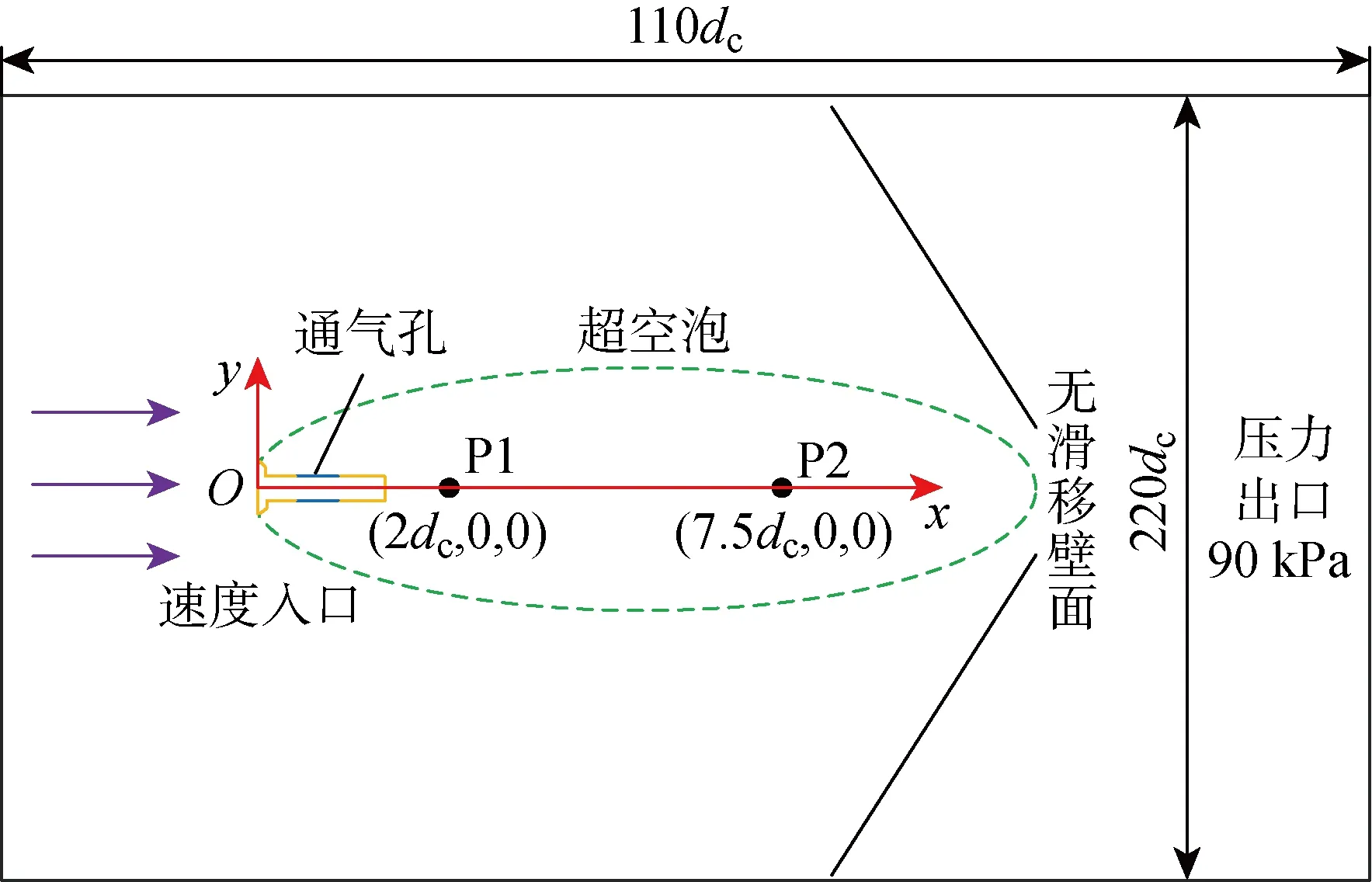

1.2.2計(jì)算域及監(jiān)測位置設(shè)置 通氣超空化區(qū)伴隨空泡脫落及強(qiáng)湍流度,因此需要劃分足夠精細(xì)的計(jì)算網(wǎng)格,對整個(gè)計(jì)算域進(jìn)行結(jié)構(gòu)化網(wǎng)格劃分,其中60%以上的網(wǎng)格分布在兩相空化區(qū).并對計(jì)算網(wǎng)格進(jìn)行網(wǎng)格無關(guān)性檢驗(yàn),網(wǎng)格數(shù)為80萬.計(jì)算域左側(cè)邊界采用速度入口,計(jì)算域右側(cè)邊界采用壓力出口,通氣孔采用質(zhì)量流量入口邊界條件,通氣為可壓縮常溫空氣.計(jì)算域周圍采用無滑移壁面邊界條件.為了研究超空泡內(nèi)壓力的變化特性,分布選取P1和P2作為監(jiān)測點(diǎn),以監(jiān)測流場壓力時(shí)變特性,其距離空化器的位置分別為2dc和7.5dc,其中dc為空化器直徑.如圖2所示,圖中x為超空泡發(fā)展方向,y為重力反方向,來流速度分3種工況:5 m/s、7 m/s及9 m/s.

圖2 流域及邊界條件Fig.2 Flow domain and boundary conditions

1.3 模型驗(yàn)證

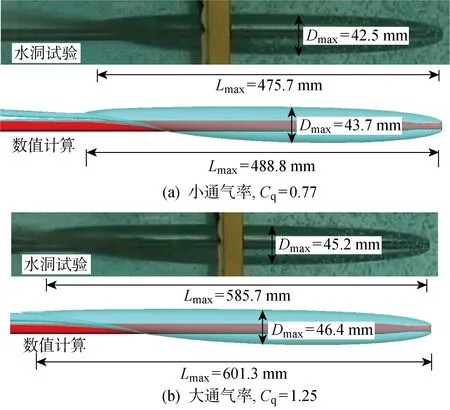

為了評估仿真結(jié)果的置信度,在西北工業(yè)大學(xué)水洞中開展用于數(shù)值計(jì)算方法驗(yàn)證的水洞試驗(yàn),數(shù)值仿真采用與試驗(yàn)相同的計(jì)算工況.圖3給出了兩種通氣率下數(shù)值計(jì)算與水洞試驗(yàn)的空泡形態(tài)結(jié)果對比,圖中:Lmax為空泡最大長度;Dmax為超空泡最大直徑;Cq為通氣率.兩種工況的弗勞德數(shù)相同,均為24.8,Cq定義如下:

(8)

式中:Q為超空泡氣體體積流量;v為來流速度.

可以看出,在小通氣率工況下,數(shù)值計(jì)算得到的超空泡最大直徑與水洞試驗(yàn)結(jié)果誤差約為2.82%,超空泡最大長度與水洞試驗(yàn)結(jié)果誤差為2.75%.大通氣率工況下,數(shù)值計(jì)算得到的超空泡最大直徑與水洞試驗(yàn)結(jié)果誤差約為2.65%,超空泡最大長度與水洞試驗(yàn)結(jié)果誤差為2.66%.為了進(jìn)一步驗(yàn)證所建立數(shù)值模型的計(jì)算精度,圖4給出了在兩種通氣率下數(shù)值計(jì)算得到的不同時(shí)刻超空泡最大長度與水洞試驗(yàn)的對比結(jié)果.由圖可知,小通氣率時(shí),超空泡隨時(shí)間發(fā)展迅速,空泡長度增長較快,隨后空泡發(fā)展緩慢,超空泡長度的增長率顯著減低,最后超空泡發(fā)展穩(wěn)定,超空泡最大長度幾乎不隨時(shí)間改變.這是由于開始時(shí)超空泡以回射流方式發(fā)展,空泡發(fā)展迅速,當(dāng)流動時(shí)間為0.9 s時(shí),空泡泄氣方式轉(zhuǎn)變?yōu)殡p渦管泄氣方式,由于一部分氣體從渦管流出空泡體,因此空泡的發(fā)展緩慢.數(shù)值仿真可以精準(zhǔn)模擬空泡的發(fā)展演變特性,并且在不同時(shí)刻下空泡尺度與試驗(yàn)結(jié)果吻合度較高.在大通氣率下,本文所建立的數(shù)值模型仍可以高精度地模擬通氣超空化的演變特性,在不同時(shí)刻空泡長度與試驗(yàn)誤差的最大值為2.4%.綜上所述,本文所采用的數(shù)值計(jì)算方法可以有效地揭示通氣超空化流動機(jī)理,空泡尺度與尾部泄氣方式與試驗(yàn)結(jié)果符合度較高,這說明本文的計(jì)算方法有較高計(jì)算精度,可用于通氣超空泡生成及演變特性的研究.

圖3 Cq不同時(shí)數(shù)值仿真與水洞試驗(yàn)結(jié)果比對Fig.3 Comparison of test and numerical results at different Cq values

2 計(jì)算結(jié)果及分析

空化數(shù)σ及弗勞德數(shù)Fr兩者決定了通氣超空泡的泄氣類型,而通氣率是影響空化數(shù)的最主要參數(shù)之一.因此本文選用通氣率及弗勞德數(shù)兩個(gè)參數(shù)變量研究通氣超空泡泄氣轉(zhuǎn)變特性.

2.1 通氣率對空泡初生及發(fā)展演變特性的影響

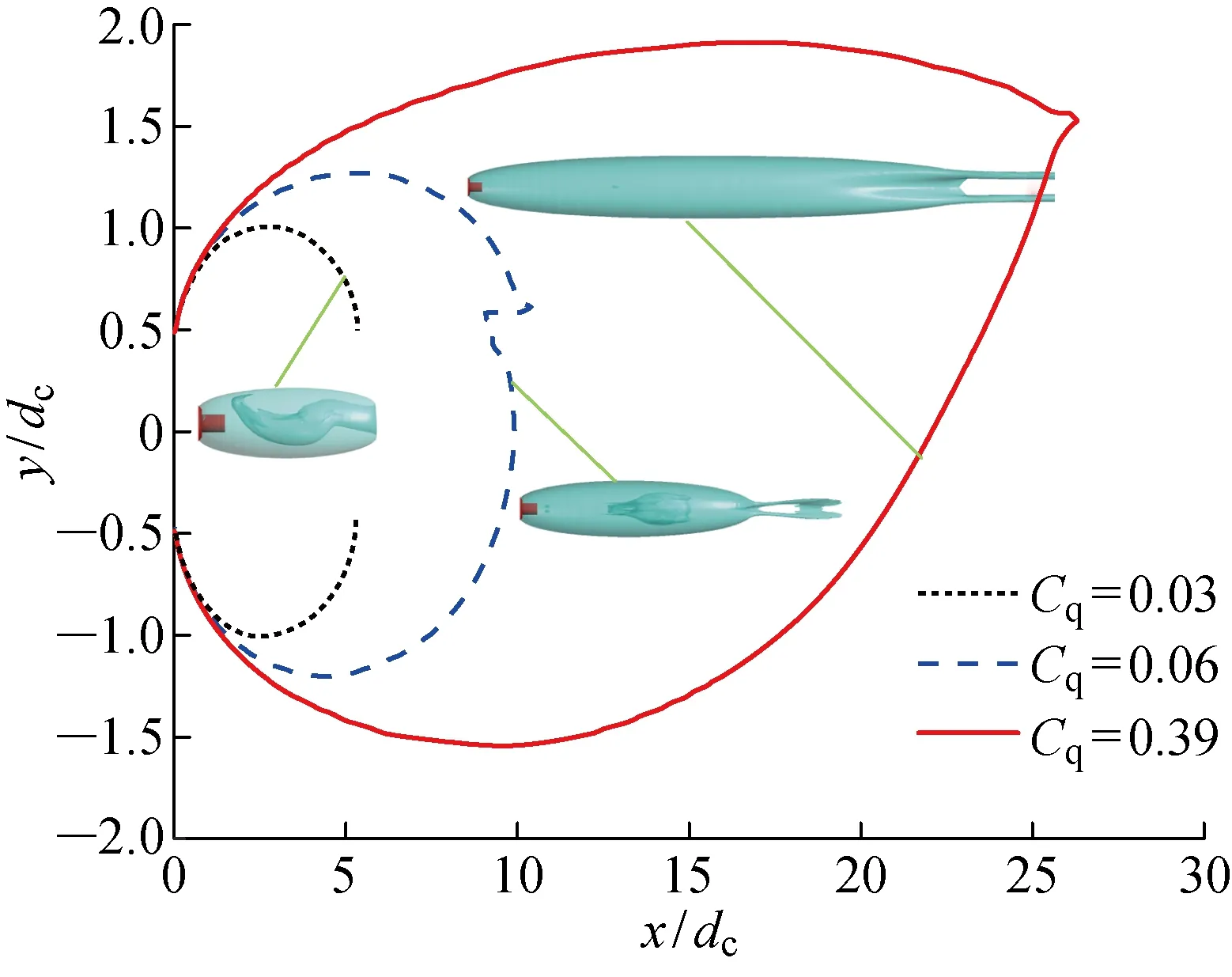

為了研究通氣率對超空泡泄氣類型的影響,本文在通氣率從小到大范圍內(nèi),選擇一系列通氣率開展空泡初生及發(fā)展演變特性研究,發(fā)現(xiàn)隨著通氣率的增大,超空泡泄氣模式依次為回射流泄氣、空泡泄氣轉(zhuǎn)變臨界狀態(tài)及雙渦管泄氣.為了對比研究3種泄氣類型空泡的初生及發(fā)展演變特性,文中分別選擇代表3種典型空泡泄氣方式的通氣率(Cq=0.03,0.06,0.39).

圖5 不同Cq下超空泡輪廓線Fig.5 Supercavity profiles at different Cq values

圖5給出了超空泡對稱面上的空泡輪廓曲線.由圖可知,隨著通氣率的增加,超空泡整體幾何尺寸增大,并且重力對空泡形態(tài)的影響也越來越顯著.通氣率為0.03時(shí),空泡形態(tài)較小,空泡長度為5.1dc,并且空泡幾何形態(tài)為軸對稱空泡,幾乎不受重力效應(yīng)影響,超空泡以回射流模式泄氣.通氣率增加到0.06時(shí),空泡尺寸顯著增大,空泡長度為10.38dc,超空泡泄氣模式為雙渦管泄氣,但渦管形態(tài)較小.當(dāng)通氣率增加到0.39時(shí),空泡長度增加到26.3dc,超空泡流型受重力影響更大,空泡幾何中心線向上彎曲更顯著,空泡為非對稱幾何形態(tài),此時(shí)超空泡以雙渦管模式泄氣.

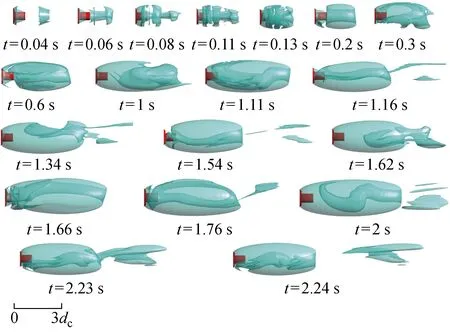

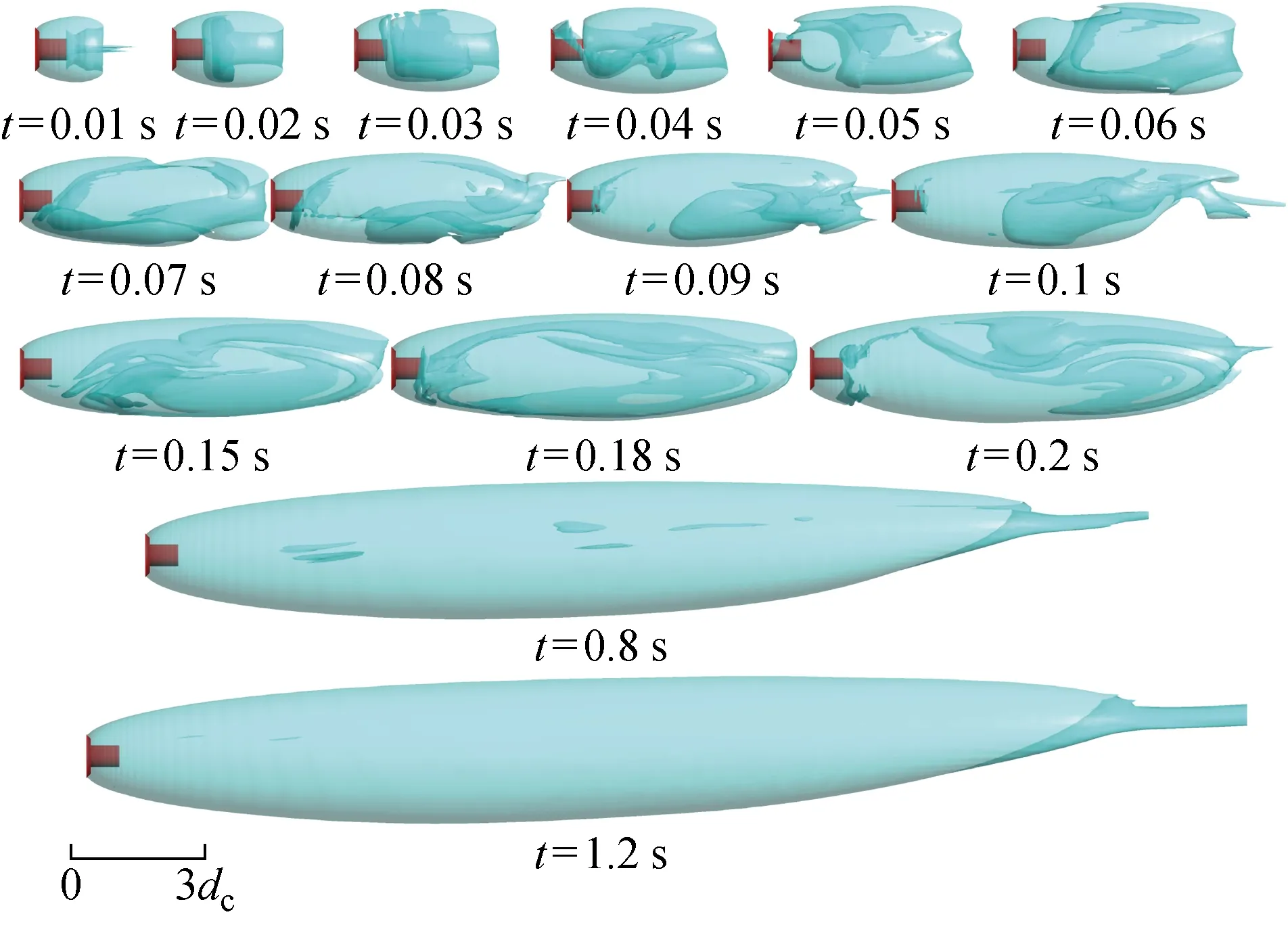

圖6給出了通氣率為0.03時(shí)的超空泡初生、發(fā)展及泄氣模式演變過程.由圖可知,在空泡剛生成(t=0.04,0.08 s)時(shí),空泡發(fā)展非常不穩(wěn)定,出現(xiàn)了空泡氣團(tuán)的斷裂、分離現(xiàn)象.隨著空泡的進(jìn)一步發(fā)展,空泡斷裂現(xiàn)象逐漸消失,但空泡形態(tài)具有較強(qiáng)的非定常特性.超空泡泄氣模式為回射流泄氣,在空泡閉合區(qū)通入的非凝結(jié)氣體裹挾液體水流向空化器方向,并且在閉合區(qū)周期性地發(fā)生空泡氣團(tuán)的脫落與空泡的再發(fā)展,空泡氣團(tuán)脫落主體空泡后空泡尺寸減小,然后再繼續(xù)發(fā)展變大.例如t=1.62 s時(shí)刻空泡氣團(tuán)脫落,空泡長度為46dc,當(dāng)t=1.66 s時(shí),空泡長度增大到55dc.當(dāng)t=1.76 s時(shí),空泡氣團(tuán)再次脫落,空泡長度減小到47.5dc.

圖6 Cq=0.03時(shí)超空泡發(fā)展過程Fig.6 Development of supercavity at Cq=0.03

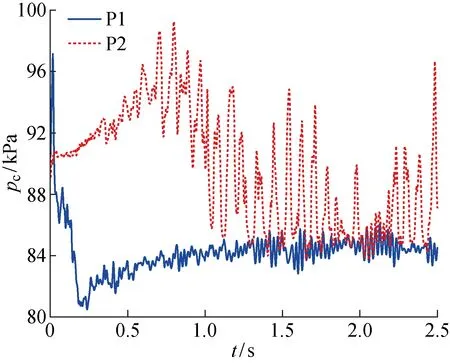

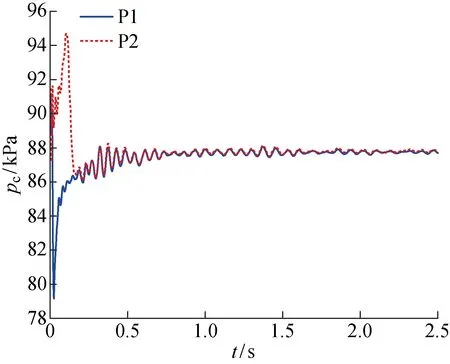

圖7為空泡內(nèi)壓力振蕩特性,圖中pc為空泡內(nèi)壓力.在空泡初生時(shí),P1和P2位置的壓力先開始逐漸增大,最大壓力分別為97.1 kPa,99.3 kPa.這是因?yàn)槌张輨偘l(fā)展時(shí),監(jiān)測點(diǎn)位于空泡閉合區(qū)后,其壓力受到超空泡閉合區(qū)的高壓影響.隨著空泡的進(jìn)一步發(fā)展,當(dāng)監(jiān)測點(diǎn)位于空化區(qū)時(shí),泡內(nèi)壓力開始減小,但由于回射流現(xiàn)象導(dǎo)致空泡內(nèi)壓力振蕩,空化數(shù)發(fā)生改變,因而空泡形態(tài)及尺度也相應(yīng)改變.當(dāng)空泡發(fā)展充分時(shí),P1位置的壓力振蕩幅度為3.3%,而P2位置壓力振蕩更加劇烈,振蕩最大幅度為13.3%,其原因在于通氣率過小,空泡形態(tài)較小,P2正位于空泡閉合區(qū)附近,因此壓力振蕩顯著.由空泡形態(tài)及壓力特性可知,回射流超空泡非常不穩(wěn)定,難以預(yù)估其空泡形態(tài)及尺寸.

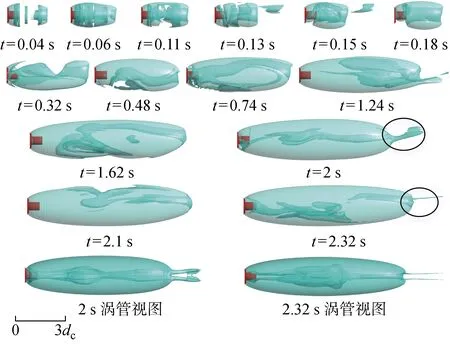

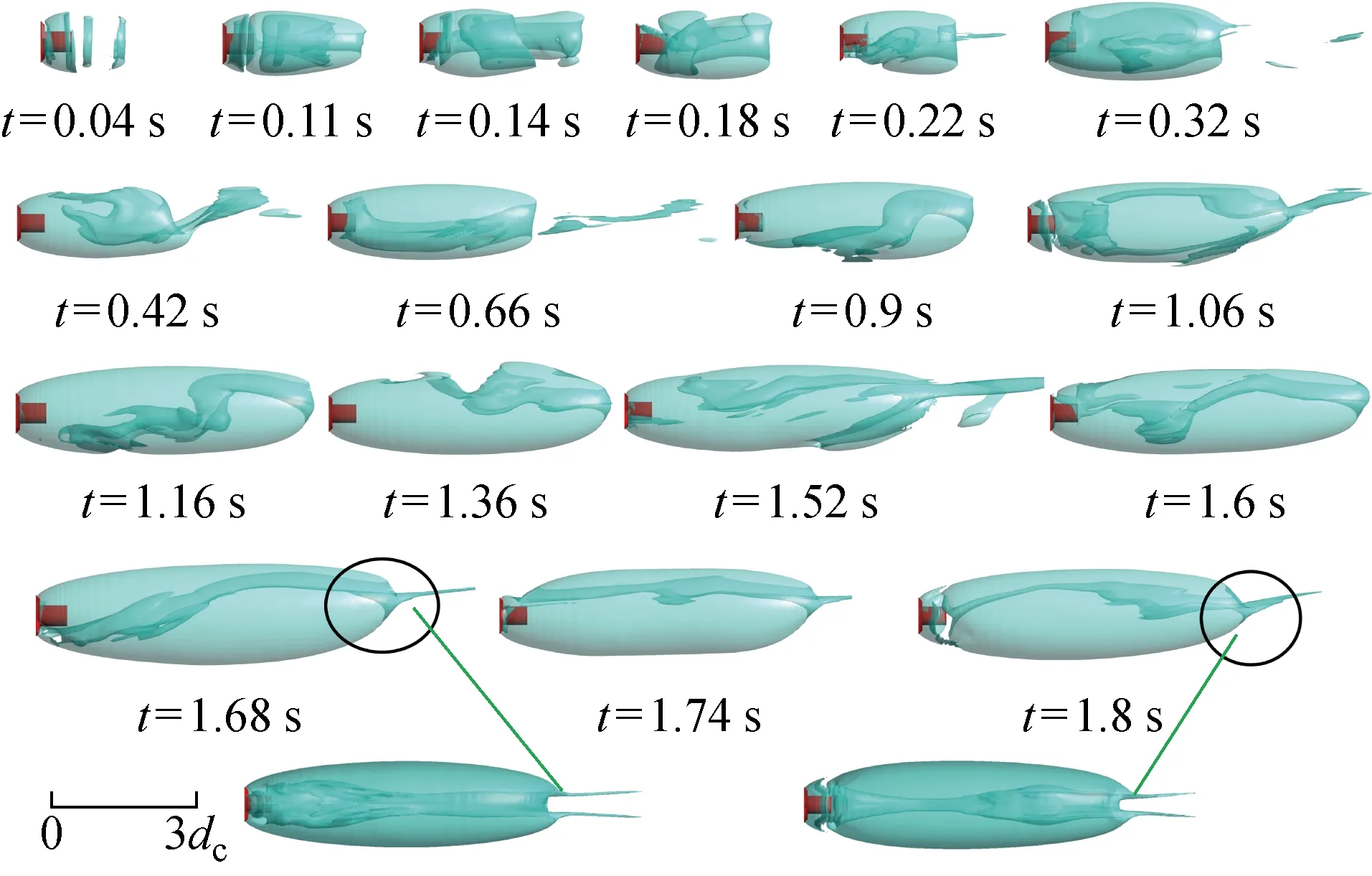

圖8為Cq=0.06時(shí)通氣超空泡生成及發(fā)展演變過程.圖中將超空泡在重力方向投影所得空泡形態(tài)作為正視圖,正視圖中空泡尾部出現(xiàn)的管狀形態(tài)即為雙渦管泄氣模式,這可以從圖中最后一行給出的俯視圖中看出.通氣超空泡在剛生成時(shí)空泡形態(tài)表現(xiàn)出強(qiáng)烈的非定常特性,空泡以回射流模式泄氣.空泡發(fā)展非常不穩(wěn)定,仍出現(xiàn)了空泡氣團(tuán)的斷裂、分離現(xiàn)象(t=0.04 s).隨著空泡的進(jìn)一步發(fā)展,空泡逐漸增大,在空泡閉合區(qū)因回射流強(qiáng)度及回流方向具有時(shí)變性,當(dāng)氣/水混合物與空泡輪廓相互接觸時(shí),空泡形態(tài)被破壞,呈現(xiàn)出形態(tài)各異的超空泡流型(t=0.18,0.32,0.48 s).超空泡在發(fā)展充分時(shí)空泡泄氣方式在回射流泄氣和渦管泄氣兩者之間交替進(jìn)行,回射流泄氣空泡形態(tài)如圖中t=1.62,2.10 s所示.渦管泄氣空泡形態(tài)如圖中t=2.00,2.32 s所示.

圖7 Cq=0.03時(shí)空泡內(nèi)壓力振蕩特性Fig.7 Oscillation characteristics of pressure inside supercavity at Cq=0.03

圖8 Cq=0.06時(shí)超空泡發(fā)展過程Fig.8 Development of supercavity at Cq=0.06

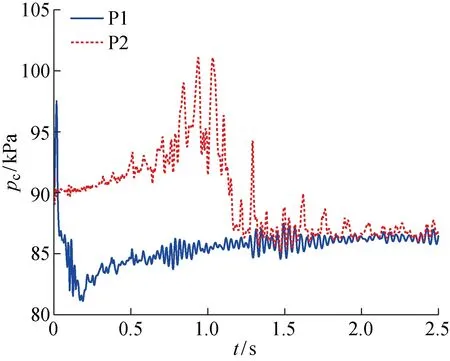

空泡內(nèi)壓力振蕩特性如圖9所示.由圖可知,空泡內(nèi)壓力發(fā)生一定程度的振蕩,并且P2位置的壓力振蕩更為劇烈.按照Campbell-Hilborne空泡泄氣轉(zhuǎn)變經(jīng)驗(yàn)判斷準(zhǔn)則,σFr<1時(shí),空泡以雙渦管模式泄氣;當(dāng)σFr>1,空泡以回射流模式泄氣.由于空泡內(nèi)壓力持續(xù)振蕩,空泡內(nèi)壓力處于最大時(shí),計(jì)算得到的σFr=0.96,當(dāng)空泡內(nèi)壓力處于最小時(shí),σFr=1.58.因此空泡泄氣模式不穩(wěn)定,在回射流泄氣和渦管泄氣之間來回轉(zhuǎn)變.

圖9 Cq =0.06時(shí)空泡內(nèi)壓力振蕩特性Fig.9 Oscillation characteristics of pressure inside supercavity at Cq=0.06

圖10 Cq=0.39時(shí)超空泡發(fā)展過程Fig.10 Development of supercavity at Cq=0.39

圖10為Cq=0.39時(shí)空泡生成及發(fā)展演變過程,由圖可知,通氣超空泡在剛生成時(shí)空泡發(fā)展速度較快.相比較于Cq=0.06的工況,在相同時(shí)刻時(shí),超空泡尺度更大,發(fā)生空泡形態(tài)分離、斷裂等現(xiàn)象減少,并且空泡發(fā)展速度更快,表明增大通氣率抑制了空泡的破裂,有助于超空泡的生成及發(fā)展.超空泡開始先以回射流泄氣方式生成及發(fā)展,如圖中t=0.18 s之前的空泡形態(tài).隨著空泡的繼續(xù)發(fā)展,空泡幾何尺寸增大,受重力效應(yīng)的影響也越來越顯著,超空泡泄氣模式最后轉(zhuǎn)變?yōu)榛厣淞髂J叫箽?t=0.8,1.2 s).

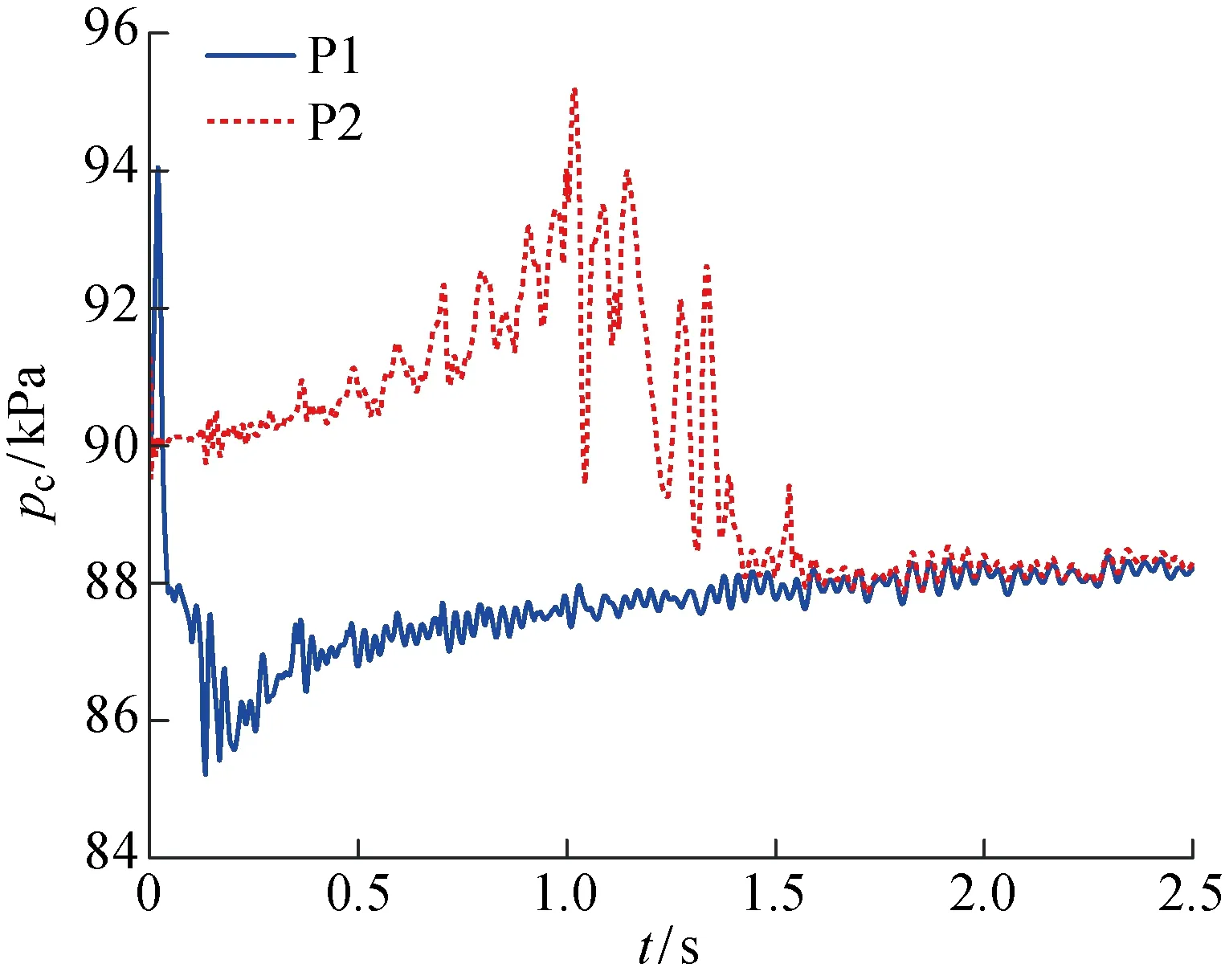

圖11為空泡發(fā)展過程中泡內(nèi)壓力振蕩曲線,由圖可知,開始時(shí)空泡內(nèi)壓力振蕩劇烈,超空泡非定常特性強(qiáng)烈,這是由于空泡受到回射流作用導(dǎo)致的.當(dāng)t>0.8 s時(shí),空泡內(nèi)壓力振蕩特性減緩,空泡最大壓力振蕩幅度僅為344 Pa,此時(shí)超空泡以雙渦管模式泄氣,這表明相比較于回射流泄氣,雙渦管泄氣超空泡更加穩(wěn)定,空泡內(nèi)壓力及空泡形態(tài)非定常性較弱.當(dāng)超空泡以雙渦管泄氣時(shí),空泡內(nèi)無回射流現(xiàn)象,通入氣體沿著空泡壁向下發(fā)展,在空泡閉合區(qū)從雙渦管流出空泡體.

圖11 Cq=0.39時(shí)空泡內(nèi)壓力振蕩特性Fig.11 Oscillation characteristics of pressure inside supercavity at Cq=0.39

圖12 Fr=11.3時(shí)超空泡發(fā)展過程Fig.12 Development of supercavity at Fr=11.3

2.2 Fr對超空泡生成及發(fā)展演變特性影響

本文選用Cq=0.06,F(xiàn)r=15.8超空泡泄氣轉(zhuǎn)變臨界狀態(tài)作為參考點(diǎn),通過增大和減小Fr,以獲得其對超空泡泄氣模式轉(zhuǎn)變的影響特性.因此保持通氣率0.06不變,系列改變Fr(分別取11.3、20.3),以研究其對通氣超空泡泄氣類型的影響特性.圖12為Fr=11.3時(shí)的空泡演變過程,在空泡開始生成及發(fā)展過程中,空泡主要以回射流泄氣模式發(fā)展,其空泡演變特性與Fr=15.8時(shí)的工況相同,但發(fā)展過程中出現(xiàn)渦管泄氣次數(shù)更多(t=1.06,1.52 s).當(dāng)空泡充分發(fā)展時(shí),空泡泄氣方式轉(zhuǎn)變?yōu)殡p渦管泄氣,如圖中最后一行所示.此時(shí)雙渦管管徑較小,但空泡內(nèi)部仍存在回射流現(xiàn)象,即空泡尾部氣/水混合物流向空化器方向.

空泡內(nèi)壓力振蕩特性如圖13所示.當(dāng)空泡泄氣類型轉(zhuǎn)變?yōu)殡p渦管泄氣時(shí),空泡內(nèi)壓力最大振蕩幅度為690 Pa,相比于通氣率0.39時(shí)工況,壓力振蕩幅度增大,這也表明空泡內(nèi)回射流現(xiàn)象的存在.通氣率0.39時(shí),空泡形態(tài)較大,因此受重力效應(yīng)影響大,泄氣方式完全轉(zhuǎn)變?yōu)闇u管泄氣,并且空泡內(nèi)氣體完全從兩個(gè)渦管泄出.而Fr=11.3工況空泡形態(tài)較小,空泡未全部轉(zhuǎn)變?yōu)闇u管泄氣,因此渦管管徑較小,泡內(nèi)存在回射流動.

圖13 Fr=11.3時(shí)空泡內(nèi)壓力振蕩特性Fig.13 Oscillation characteristics of pressure inside supercavity at Fr=11.3

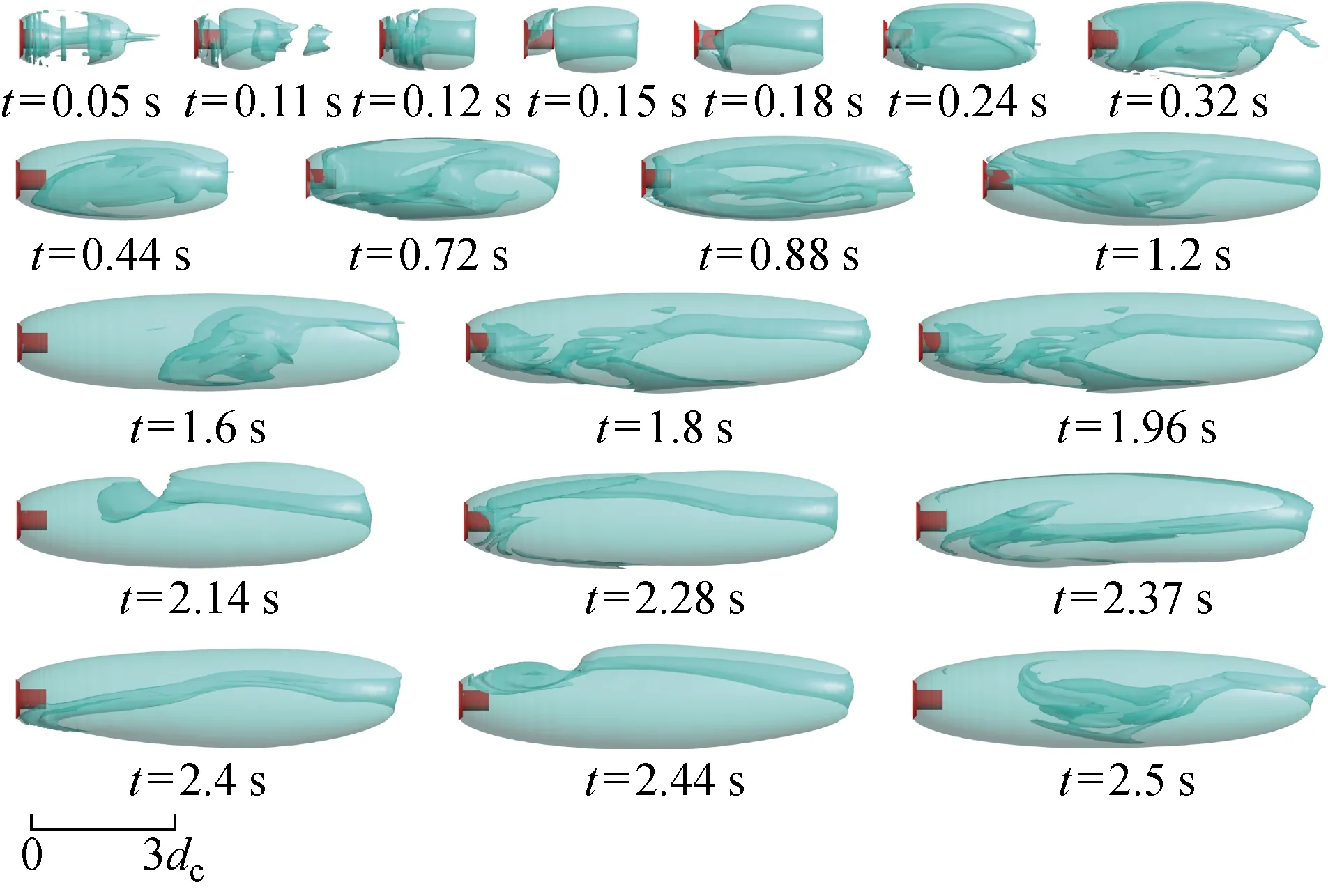

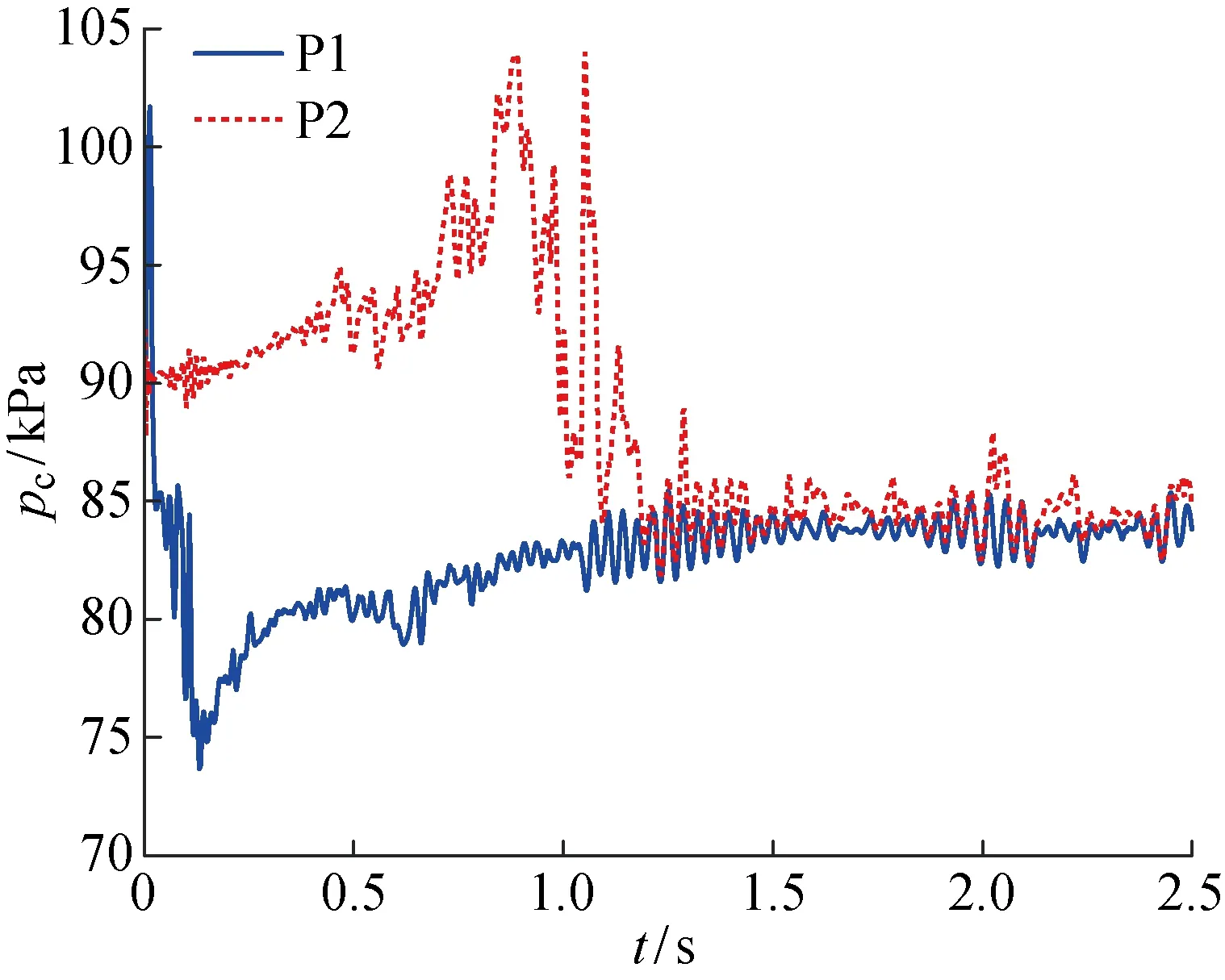

圖14為Fr=20.3時(shí)的通氣超空泡生成、發(fā)展及泄氣特性圖.由圖可知,F(xiàn)r增大時(shí),通氣超空泡泄氣模式為回射流泄氣,超空泡在生成及發(fā)展過程中,回射流對空泡輪廓造成的破壞減小,并且空泡發(fā)展速度更快.相比于Fr=15.8工況,超空泡渦管泄氣模式消失,在整個(gè)發(fā)展過程中,超空泡始終以回射流方式泄氣(t=2.37,2.40,2.50 s).另外,P2位置的壓力要高于P1位置的壓力,這表明空泡內(nèi)壓力并非恒定的,具有非均勻特性,泡內(nèi)壓力沿空泡發(fā)展方向逐漸增大.

圖14 Fr=20.3時(shí)超空泡發(fā)展過程Fig.14 Development of supercavity at Fr=20.3

圖15 Fr=20.3時(shí)空泡內(nèi)壓力振蕩特性Fig.15 Oscillation characteristics of pressure inside supercavity at Fr=20.3

空泡內(nèi)壓力時(shí)變特性如圖15所示.相比于低速工況,當(dāng)超空泡發(fā)展完全時(shí),F(xiàn)r增大,空泡內(nèi)壓力振蕩特性增強(qiáng),壓力振幅及振蕩周期均顯著變大,這與空泡回射流泄氣及泡內(nèi)流動結(jié)構(gòu)有關(guān).通氣率為0.03時(shí)空泡泄氣方式為回射流方式,空泡內(nèi)壓力振蕩更加猛烈.由此可知,回射流超空泡內(nèi)壓力具有振蕩特性,并且增加流速有助于抑制回射流泄氣超空泡的壓力振蕩.

3 結(jié)論

本文對回射流泄氣及雙渦管泄氣的空泡生成、發(fā)展及空泡形態(tài)變化特性進(jìn)行非穩(wěn)態(tài)數(shù)值計(jì)算研究,重點(diǎn)對比分析了不同泄氣類型空泡的形態(tài)變化規(guī)律及泄氣模式之間相互轉(zhuǎn)變特性,得到以下結(jié)論:

(1)回射流泄氣超空泡內(nèi)存在氣體裹挾水反向流動的回射流,空泡尾部伴隨氣團(tuán)的周期性脫落,在空泡初生時(shí)伴隨空泡的斷裂及分離現(xiàn)象,空泡形態(tài)難以預(yù)估,泡內(nèi)壓力振蕩劇烈.

(2)雙渦管泄氣超空泡相對比較穩(wěn)定,空泡形態(tài)及泡內(nèi)壓力變化幅度較小,空泡初生時(shí)先以回射流模式泄氣發(fā)展,隨著空泡進(jìn)一步發(fā)展,最終空泡泄氣模式轉(zhuǎn)變?yōu)殡p渦管泄氣.

(3)當(dāng)空泡處于或接近空泡泄氣轉(zhuǎn)變臨界時(shí),空泡在初生時(shí)以回射流模式泄氣,當(dāng)空泡充分發(fā)展后空泡泄氣類型一直在渦管泄氣和回射流泄氣之間相互轉(zhuǎn)變,流場及空泡形態(tài)變化特性更加復(fù)雜.