登陸型臺風“尤特”積云對流參數化方案的數值模擬研究

李宸昊,董文杰

(中山大學大氣科學學院,廣東 珠海 519082)

1 引言

熱帶氣旋(Tropical Cyclone,TC)通常指發生在熱帶及副熱帶大洋表面的、具有暖心結構的低壓中尺度天氣系統。熱帶氣旋往往伴隨著強風暴雨,給沿岸地區帶來風暴潮和強對流天氣等氣象災害,危及受影響地區的人民生命和財產安全。熱帶氣旋在我國被稱作“臺風*”。我國是世界上遭受臺風襲擊頻率最高、臺風強度最強以及受災程度最大的國家之一[1],每年平均有7.4個臺風登陸我國沿海地區。由于臺風對我國的嚴重影響,如何對其進行準確地預報是一個非常重要的課題。

近年來,隨著大數據和超級計算機技術的發展,利用數值模式對包括臺風在內的天氣系統進行模擬預報逐漸成為主要的預報方式。當前臺風模式預報主要存在兩個問題:一是模式初始場存在誤差,包括大氣和海洋初始狀態的誤差;二是模式本身存在的誤差,其中物理參數化方案的選擇對預報結果有很重要的影響。國內外學者對此已做過很多類似的研究。Prater等[2]使用BM(Betts-Miller)及KF(Kain-Fritsch)方案對颶風“Irene”(艾琳)的模擬發現,在使用BM方案進行的模擬中,颶風過早地轉向,導致其在較冷的開闊海域減弱并變性,而KF方案更準確地再現了颶風“Irene”的軌跡,這兩個參數化方案產生了不同特征的垂直加熱廓線,造成廓線的差異與模擬風暴的結構差異有關。Raju等[3]在不同初始條件下選用多種物理參數化方案配置對孟加拉灣特強熱帶氣旋“Nargis”(納爾吉斯)的模擬表明,隨著初始條件的延遲,模式預報在靠近海岸時更為可靠。高元勇等[4]利用MPAS-A(Model for Prediction Across Scales-Atmosphere)模式中3種積云對流參數化方案對10個西北太平洋臺風的模擬顯示,新的TKD(Tiedtke)方案的模擬結果與觀測結果最為接近。Sun等[5]對臺風“鲇魚”的模擬結果表明,GD(Grell-Devenyi)方 案相較 于BMJ(Betts-Miller-Janjic)方案能夠更好地還原其路徑,造成BMJ方案偏差大的原因是其對西太副高云砧的高估。李響[6]對2003—2008年20個西北太平洋臺風的模擬表明,使用KF方案得到的臺風路徑及強度優于BMJ方案及GD方案,同時指出模擬得到的環流場越接近觀測,模擬誤差越小。

在影響我國的臺風中,按照路徑大致可分為3類:(1)西進型。臺風自菲律賓以東,加羅林群島附近洋面生成后一直向西移動,經過菲律賓及南海在我國海南島或越南北部地區登陸。(2)登陸型。臺風自菲律賓以東,加羅林群島附近洋面生成后向西北方向移動,在我國臺灣、廣東、福建和浙江一帶沿海登陸或二次登陸,登陸后逐漸減弱為熱帶低壓。(3)拋物線型。臺風先向西北方向移動,當接近我國華東沿海地區時轉向東北方向行進,向朝鮮半島和日本等地靠近,路徑呈拋物線形。在上述3種路徑分類中,登陸型對我國的影響最為嚴重[7],如接連兩年重創粵港澳大灣區的臺風“天鴿”(2017年)和臺風“山竹”(2018年)均為此型。在氣候變化問題日益嚴重的今天,包括臺風在內的極端災害性天氣發生頻率越來越高[8],對我國的影響也將增大,登陸型臺風預報成為重要且緊迫的課題。本文利用WRF模式(Weather Research and Forecast)對登陸型臺風“尤特”(Utor,2001年第4號)巔峰期—登陸前的生命歷程進行模擬。通過6組敏感性試驗與觀測所得最佳路徑數據,探究采用不同積云對流參數化方案對臺風路徑及強度模擬的影響,并從大氣環流和臺風結構等方面進行解釋,從而探究不同積云對流參數化方案對典型南海巔峰期臺風的可預報性。

2 試驗設計

2.1 WRF模式介紹

WRF模式是由美國國家環境預報中心(National Centers for Environmental Prediction,NCEP)和美國國家大氣研究所(National Center for Atmospheric Research,NCAR)及多所高校、研究所和業務部門聯合研發的中尺度數值天氣預報系統,于2000年發布,歷經數次版本更迭,日趨完善。該模式使用Fortran90語言編寫,主要特點是采用了先進的數據同化技術、功能強大的區域嵌套能力和完善的物理過程模擬,特別是對中尺度對流和降水的處理更為細致,因此被廣泛地應用于包括臺風在內的區域數值天氣預報研究及業務應用。該模式按照動力框架的不同,分為用于科研的ARW模式(Advanced Research WRF)和用于業務預報的NMM模式(Nonhydrostatic Mesoscale Model),本文主要使用ARW模式進行試驗。

2.2 臺風個例介紹

本文用于進行數值模擬的臺風“尤特”前身是2001年6月底生成于西北太平洋的季風低壓,7月1日增強為熱帶低壓,此后向西北方向移動,7月4日中午前后穿過巴士海峽進入南海,觀測得到的最強風速為35 m/s,7月6日凌晨登陸廣東省惠州市。觀測路徑如圖1所示。雖然該臺風強度不高,但由于其移動路徑屬于典型華南登陸型臺風,具有很強的路徑代表性,因此選取該臺風作為研究對象。

圖1 臺風“尤特”路徑圖(數字代表2001年7月X日臺風中心所在位置,藍色點、綠色點和黃色點分別代表熱帶低壓、熱帶風暴和臺風強度,圖源自日本氣象廳NII數據庫)

2.3 模式設置

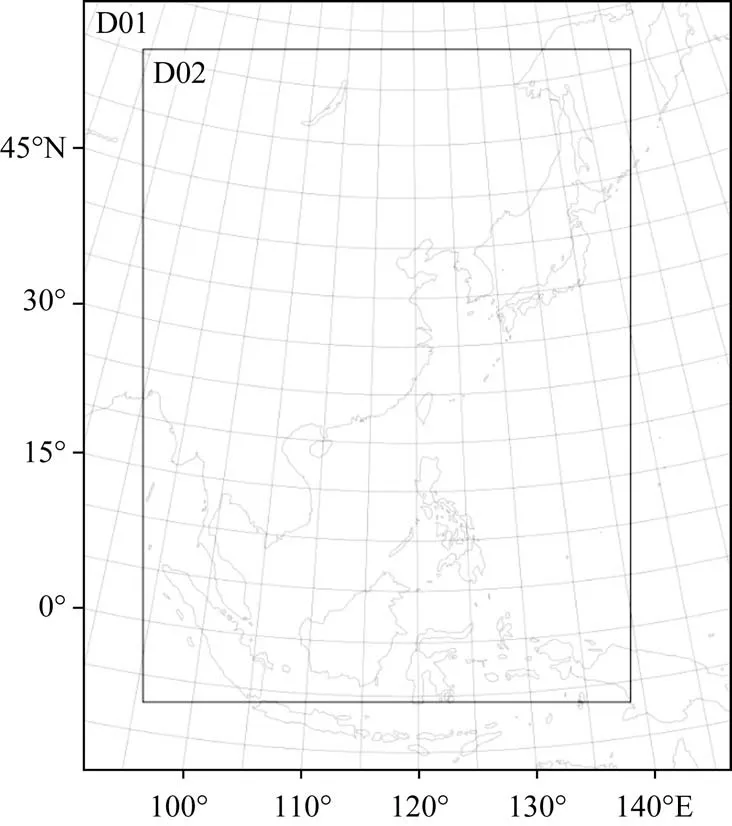

采用WRF 3.7.1-ARW模式[9]對臺風“尤特”進行模擬,初始場數據取自歐洲中期天氣預報中心(European Centre for Medium-Range Weather Forecasts,ECMWF)提供的ERA-Interim再分析資料[10],分辨率為0.75°×0.75°;臺風觀測數據來自中國氣象局(China Meteorological Administration,CMA)熱帶氣旋資料中心的CMA熱帶氣旋最佳路徑數據集(Best Track Data)[11],模擬時間為臺風“尤特”巔峰強度時期至登陸前的生命歷程,即2001年7月3日00時(世界時,下同)至7月7日00時,共96 h,模擬區域見圖2。為了更好地考察模式對大尺度環流場的模擬情況,模擬嵌套層數為2層,其中D01水平格點數為193×235,水平分辨率為36 km;D02水平格點數為433×595,水平分辨率為12 km;垂直分層采用η坐標,共計分成高度差不相等的41層;積分步長為120 s。模式配置見表1。

圖2 模式嵌套區域

表1 試驗使用模式物理方案配置

在上述配置下,選取WRF-ARW模式6種積云對流參數化方案分別進行模擬:

KF方案屬于質量通量類型方案,是使用有下沉氣流和對流有效位能可移動時間尺度的質量通量近似的深對流和淺對流次網格方案。該方案在Eta模式中進行過測試調整,采用一個含有水汽上升和下降過程的簡單云模式,包括卷入和卷出,以及相對粗糙的微物理過程[12]。

BMJ方案屬于對流調整方案,源于BM對流調整方案,主要改進處在于引入成云效率參數,并增加了一個決定大氣加熱和水汽目標廓線的自由度。其中,淺對流調整是參數化的重要組成部分。柱狀水汽調整方案與一個充分混合廓線相關[13-14]。

GF(Grell-Freitas)集合方案運用了多種數值模式中積云對流參數化方案的不同閉合假設和參數[15],用統計學或集合概率密度函數和資料同化的方法得到最優的積云對大尺度場的反饋。

OSAS(Old Simplified Arakawa-Schubert)方 案是基于由Grell[16]簡化過的,帶有飽和下沉氣流的OSAS方案[17],并參照Pan等[18]進行深對流模擬。

Grell的G3(Grell-3)與GD方案有很多相同之處,但是不再包含集合成員間的準平衡方法。與其他積云參數化方案最顯著的差異在于下沉效應可以擴散到周圍格點,具有較高的分辨率[19]。

TDK方案是由Tiedke等[20-21]結合OSAS等方案,考慮深對流、淺對流及中層對流,采用總體云模式提出的質量通量形式的方案。

3 不同積云對流參數化方案對臺風“尤特”模擬情況

3.1 路徑模擬情況

在不改變表1所示物理方案配置的情況下,對采用6種不同積云對流參數化方案的臺風“尤特”巔峰期生命歷程進行模擬,并將其行進路徑與觀測結果比較,結果如圖3,路徑誤差結果(在以地心為原點的球坐標系下計算)匯總為圖4。

圖3 不同積云對流參數化方案對臺風“尤特”路徑模擬結果對比(紅色為觀測路徑,藍色為模式模擬結果)

從圖4可知,在模擬時長的前24 h,各方案路徑均與觀測結果相近;在經過巴士海峽后,KF方案和TDK方案路徑明顯偏南,BMJ方案和GF方案路徑偏北,OSAS方案和G3方案的模擬誤差不大。模擬48 h后,KF方案和TDK方案模擬的臺風路徑偏北分量增大,模擬結果由之前的偏南轉為逐漸靠近觀測結果,BMJ方案、GF方案和OSAS方案均在接近登陸時出現西折,G3方案臺風移速明顯偏慢,沒有登陸。從路徑誤差對比結果可發現:在模擬時段的前36 h,各方案模擬的臺風中心位置與觀測結果誤差大部分在100 km以內;模擬36 h后,BMJ方案的誤差開始增大,其模擬的17個時刻平均路徑誤差為194.80 km,為6個方案中的最大值,模擬效果最差;模擬60 h后,G3方案和TDK方案誤差開始增大,平均誤差分別為169.19 km和144.31 km,應該與其移速變慢有關;OSAS方案的模擬誤差在84 h前均在100 km以下,84 h后因其路徑西折,誤差增大,平均誤差為90.31 km;KF方案和GF方案模擬誤差相對較小,平均誤差分別為75.52 km和81.96 km,模擬效果相對較好。

圖4 不同積云對流參數化方案對臺風“尤特”路徑模擬誤差

綜上可知,選取不同積云對流參數化方案對于臺風“尤特”的路徑模擬具有較強的不確定性,主要分歧點在臺風通過巴士海峽進入南海后,各方案開始出現偏差,其中KF方案平均路徑位置誤差最小,模擬效果最佳。

3.2 強度模擬情況

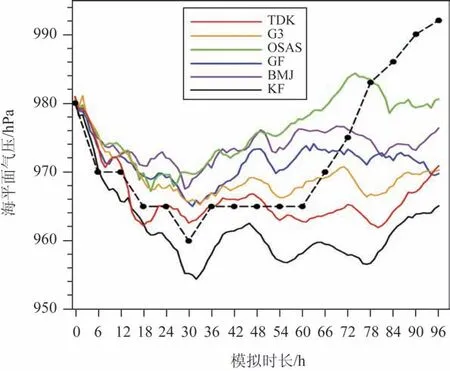

本文以臺風中心附近最低氣壓表征臺風強度。在不改變表1所示物理方案配置的情況下,對采用6種不同積云對流參數化方案的臺風“尤特”巔峰期生命歷程進行模擬,將其模擬的強度變化與觀測結果比較,得到結果如圖5,強度誤差結果(觀測結果減去模式結果,數值越大代表模式結果越偏強)見圖6。

圖5 不同積云對流參數化方案對臺風“尤特”的強度模擬情況(黑色虛點線為最佳路徑數據觀測結果)

從圖6中可以看出,各方案對于臺風強度的模擬結果以模擬時間的第60 h(即7月5日12時)為界,前后出現明顯變化:在前60 h中,除KF方案較觀測結果偏強、TDK方案與觀測結果接近以外,其余方案均較觀測結果偏弱,偏弱范圍在10 hPa及以下;60 h后,各方案的臺風強度雖有減弱趨勢,但均未能模擬出臺風靠近海岸以及環流結構受損造成強度大幅減弱的情況,其強度誤差均偏強;60~96 h(7月7日00時),各方案模擬的臺風強度誤差均偏強10 hPa以上,其中偏強最多的KF方案達到了26.9 hPa。由此可知,不同積云對流參數化方案對于臺風強度的模擬具有較強的敏感性,在模擬時長超過60 h后,臺風強度誤差普遍存在偏強的趨勢。

圖6 不同積云對流參數化方案對臺風“尤特”強度模擬誤差

4 不同積云對流參數化方案對臺風“尤特”模擬偏差的成因探究

已有研究表明,臺風路徑變化主要由大尺度的駛流(引導氣流)及與地轉偏向力有關的β效應造成的[22],而臺風強度則受到西風槽、冷空氣、中小尺度系統和低空急流等物理因素影響[23]。積云對流運動一方面間接調整質量場及大尺度環流場,引起臺風路徑的變化;另一方面,積云對流產生積云降水,釋放凝結潛熱,通過調整溫度場和濕度場等影響臺風強度[6]。由于不同積云對流參數化方案的閉合假設不同[24],各模擬的溫度場和環流場也不盡相同,因此造成模擬結果的不同。

西北太平洋熱帶氣旋最常見的駛流是由副熱帶高壓產生的。在對流層中層,副熱帶高壓外圍因氣壓梯度力產生的引導氣流通常成為臺風路徑的重要判斷依據。從各方案在500 hPa位勢高度場及風場圖中可以看到(見圖7),在模擬第24 h(7月4日00時)時,各方案差別不大,均模擬出臺風“尤特”加強階段的環流場形勢:副高西伸控制我國東南沿海,臺風“尤特”在其南緣受強盛東南風引導氣流的影響向西北方向行進;在模擬第48 h時,隨著東亞大槽東移南壓,副高減弱東退,KF方案、OSAS方案和TDK方案較其余3種方案副高脊線偏西,東南引導氣流偏強,臺風能夠穩定向西北方向行進,路徑與觀測結果的差距較小;在模擬第72 h及以后的形勢中,KF方案模擬出了副高重新西伸加強和大陸高壓合并的形勢,其余方案則存在東亞大槽加深阻斷副高西伸,引導氣流減弱,臺風僅憑借內力運動,路徑及移速趨于不確定(如BMJ方案和G3方案),以及大陸高壓偏強,臺風受其影響折向偏西方向運動(如GF方案和OSAS方案)等情況。綜上所述,在模擬時間較長的情況下,不同積云對流方案對大尺度環流場及天氣系統的模擬存在較大差別,對臺風路徑及移動速度的影響較為明顯。

圖7 不同積云對流參數化方案模擬臺風“尤特”500 hPa位勢高度場疊加風場(紅線為588位勢什米等高線)

圖8為模擬時間24 h、48 h、72 h和96 h時,以臺風中心為圓心,半徑100 km以內的核心區域平均垂直速度廓線。從圖中可以看出,模擬第24 h和48 h時,在臺風核心區域內,各方案在500 hPa高度層以下及以上均有較為明顯的上升運動,其中KF方案和TDK方案上升運動最明顯,有利于第二類條件不穩定機制的維持,模擬臺風強度能夠維持在較高的水平;模擬第72 h和第96 h時,各方案的上升運動雖有減弱,但依舊維持在一定水平,其中對流層上層的上升運動仍然較為顯著,有利于能量的輸送,使得后期臺風模擬強度偏強。

圖8 不同積云對流參數化方案對臺風“尤特”模擬不同時刻臺風核心區垂直速度廓線

氣象學上,一般使用假相當位溫表征氣團的性質及其對流穩定性。假相當位溫,是飽和濕空氣塊(或未飽和濕空氣塊)在絕熱上升的過程中,在氣塊本身維持飽和狀態的前提下,其所有的水汽全部凝結脫離后的位溫[25]。水汽凝結過程中會釋放潛熱,改變氣團的溫度垂直遞減率,氣團趨于不穩定。不同積云對流參數化方案對積云對流過程的調整使得各自模擬的臺風強度不同。圖9展示了不同模擬時間段內,不同積云對流參數化方案在臺風中心半徑100 km范圍內的核心區域平均假相當位溫垂直廓線。圖中可以看出,在模擬的第24 h,各方案的假相當位溫垂直廓線較為相近,在450~600 hPa高度層即對流層中層附近存在對流中性層,其以下為對流不穩定層,其上為對流穩定層。各方案在900 hPa至對流中性層的高度區間中均表現為較強的對流不穩定,說明在臺風中心范圍區域內,對流層中低層內旺盛的積云對流運動釋放較多的凝結潛熱,上升運動強烈,有利于臺風環流發展,使臺風強度增強;48 h后,各方案不穩定層結的趨勢減弱,然而如圖7所示的上升運動仍然維持在較高水平,臺風強度并未像觀測數據那樣出現減弱趨勢。從模擬第96 h的結果可以看出,各方案間假相當位溫的數值差距較大,除去離岸較遠的G3方案數值偏大以外,其余近岸的5種方案數值與臺風強度成正比,說明假相當位溫的數值越高,氣團蘊含的能量越多,越有利于臺風強度的維持。

圖9 不同積云對流參數化方案對臺風“尤特”模擬不同時刻臺風核心區假相當位溫廓線

綜上所述,使用不同積云對流參數化方案對WRF模式進行調整,得到的臺風模擬結果不盡相同,積云對流參數化方案的選取對于臺風路徑和強度的模擬有較強的敏感性;其中,屬于質量通量形式的淺對流方案即KF方案及TDK方案對臺風的模擬效果較好。

5 結果與討論

利用WRF-ARW模式中6種不同積云對流參數化方案對0104號臺風“尤特”進行模擬試驗,考察該模式對影響我國最大的西北太平洋登陸型臺風的模擬情況,并探究了不同方案對臺風路徑和強度模擬的影響。結論如下:

(1)對于臺風“尤特”路徑,各方案在模擬時間較短(一般為60 h以內)的情況下,模擬結果差別不大,與觀測結果差距也較小;在模擬時間較長的情況下,由于大尺度環流場配置發生較大差異,副高及東亞大槽的位置強度不同,導致臺風在臨近登陸時路徑誤差加大。綜合比較,KF方案和GF方案總體路徑誤差最小,模擬效果最好。

(2)對于臺風“尤特”強度,在前60 h內,各方案均模擬出臺風在發展階段的加強趨勢,強度模擬誤差均在10 hPa以內,其中TDK方案與觀測結果最為相近,誤差最小;60 h以后,由于對流層中下層仍然有對流不穩定層結存在,且上升運動較為強盛,各方案均未能模擬出臺風近岸登陸并減弱的趨勢,說明積云對流參數化在模擬時間較長的情況下會使臺風模擬強度偏強。

(3)綜合路徑及強度的模擬結果,可知臺風模擬結果對模式積云對流參數化方案的選取具有較強的敏感性。建議在針對臺風的模擬中,選取積云對流參數化方案采用集合預報方式,并給予KF方案和TDK方案較大的權重。

從本次控制試驗的效果來看,在WRF模式中采用6種積云對流參數化方案在臺風即將登陸的情況下會出現路徑偏離和強度偏強的態勢,鑒于WRF模式仍在不斷發展完善,更多的方案也在加入,其他方案對臺風的影響究竟如何仍有待探究。另外,WRF模式中幾大類物理參數化方案之間針對特定試驗存在匹配關系,對于控制變量法的單獨同類方案試驗局限性較大,未來將嘗試對不同物理參數化方案的組合展開更多研究。