褐煤熱轉化過程氫鍵分布特征及調控手段研究進展

侯冉冉,白宗慶,馮智皓,郭振興,孔令學,白 進,李 文

(1.中國科學院 山西煤炭化學研究所 煤轉化國家重點實驗室,山西 太原 030001;2.中國科學院大學,北京 100049)

0 引 言

我國褐煤儲量豐富,占探明儲量的13%,集中分布在內蒙古東部(如霍林河礦區)和云南(如小龍潭礦區)[1]。褐煤具有氫碳比高、揮發分高以及熱反應性強等優點,使其成為熱解和直接液化的理想原料。經過相對溫和的熱解和直接液化過程即可將褐煤轉化為液體燃料或高附加值化學品。

褐煤熱轉化過程(熱解、直接液化等)受氫鍵影響顯著,這與褐煤中豐富的含氧官能團尤其是酚羥基和酸性羧基緊密關聯。褐煤尤其是年輕褐煤具有氧含量高的特點,其中酸性含氧官能團占比較大,以某云南褐煤為例,酚羥基以及酸性羧基含量分別為4.77和1.11 mol/kg[2]。酸性含氧官能團作為主要的氫鍵供體與褐煤中鄰近的醚鍵和芳環π電子等結合形成煤中氫鍵[3-4];氫鍵具有飽和性,吡啶等具有一定Lewis堿性的溶劑可在一定程度上打破煤中氫鍵,并通過靜電吸引等作用與褐煤結合形成褐煤-溶劑間氫鍵。褐煤熱解過程受到煤中氫鍵的巨大影響,前人研究表明煤中氫鍵能在褐煤熱解和直接液化過程中促進低溫交聯反應的發生,最終導致輕質油品收率的下降以及芳環縮合的加劇[5-7]。褐煤-溶劑間氫鍵在直接液化過程中的作用與煤中氫鍵明顯不同,是維持油煤漿穩定,保證煤與溶劑充分接觸的重要作用力之一。因此充分認識氫鍵的存在形態以及影響因素并以此為基礎運用規律實現氫鍵的調控,對于實現褐煤的高效清潔利用具有重要意義。

當前分析褐煤氫鍵的試驗方法主要包括原位漫反射紅外光譜以及體積溶脹法[8-9],前者可做到原位觀測但在褐煤-溶劑間氫鍵的分析上存在困難;后者可對褐煤-溶劑間非共價作用進行整體評估,但無法單獨分析氫鍵作用強弱。理論計算可以與試驗手段互補,基于模型物分子、理論方法和基組的合理選擇,DFT(Density functional theory)計算可實現褐煤-溶劑間氫鍵強度的定量比較。試驗手段和理論計算方法的結合,有利于加深對氫鍵演變規律及作用機理的認識。本文對褐煤熱解和直接液化過程中氫鍵的存在形態、影響機制及調控手段進行了綜述,并對其未來的研究方向提出了建議。

1 褐煤氫鍵的存在形態

氫鍵一般以X—H…Y表示,其中X一般為電負性較強的原子如氧、氟和硫原子,Y則為氫鍵受體,一般具有較強Lewis堿性,如芳環π電子或含有孤對電子的氮原子等。氫鍵供體中電負性較強的原子通過誘導效應使得相鄰氫原子帶有一定正電性即具備Lewis酸性,從而與富電組分即氫鍵受體通過靜電作用等相互吸引,最終形成氫鍵。褐煤熱解過程的氫鍵供體和受體均來自褐煤自身,稱為煤中氫鍵;而其他熱轉化過程(如直接液化、溶劑抽提以及升溫干燥等)中涉及的氫鍵除了煤中氫鍵,還包括存在于褐煤酸性含氧官能團(羧基和酚羥基)和溶劑(液化溶劑、抽提溶劑以及水等)之間的氫鍵,因此將其歸為褐煤-溶劑間氫鍵一類。煤中氫鍵和褐煤-溶劑間氫鍵在供體和受體構成上存在區別。

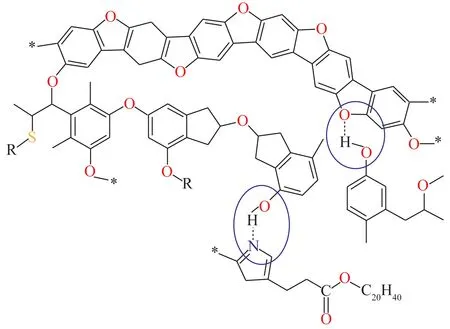

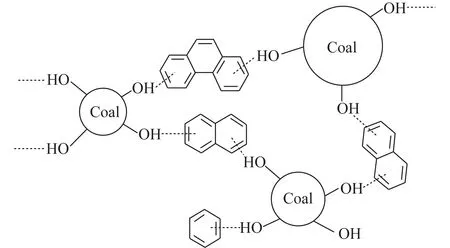

煤中氫鍵是褐煤非共價作用的主要形式,其供體(即X—H)以酚羥基和酸性羧基為主,而受體來自含有孤對電子的雜原子如氧和氮,以及褐煤自身芳環結構的π電子,煤中氫鍵與褐煤共價結構的關聯如圖1所示。

圖1 Philip褐煤平均分子模型[10]Fig.1 Average molecular model of lignite from Philip[10]

褐煤中帶有孤對電子的雜原子(尤其是氧和氮原子)可為煤中氫鍵的形成提供受體,因此褐煤中存在相當數量的OH—醚和OH—N氫鍵。

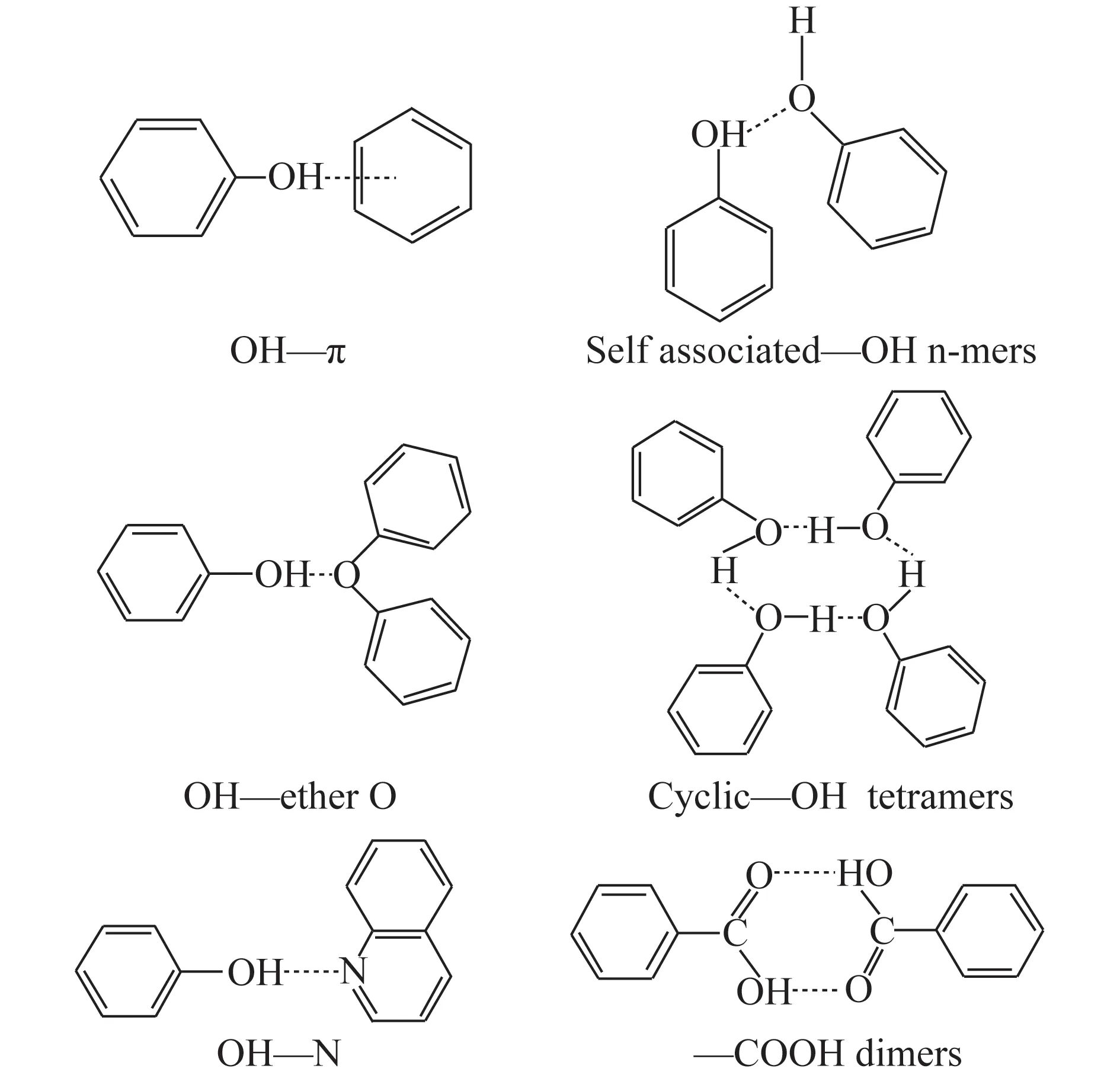

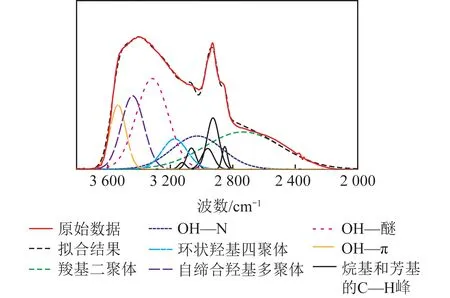

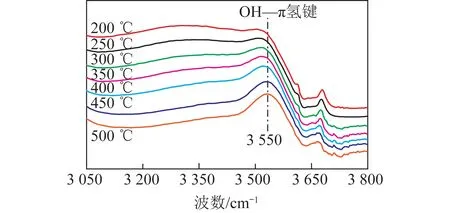

根據供體和受體的不同,可將褐煤中氫鍵分為6類,即OH—π氫鍵、自締合羥基多聚體、OH—醚氫鍵、OH—N氫鍵、環狀羥基四聚體以及羧基二聚體,煤中氫鍵構型如圖2所示[8,11]。因氫鍵強度不同,供體中O—H鍵存在不同程度的伸長,反映在紅外光譜中即為氫鍵峰位不同程度的紅移,如圖3所示[12-14]。根據紅外光譜諧振子理論,煤中氫鍵的鍵能可通過紅外光譜尤其是二階光譜進行估算[15-16]。如圖3所示,按照強度由小到大排序,煤中氫鍵依次為OH—π氫鍵、自締合羥基多聚體、OH—醚氫鍵、環狀羥基四聚體、OH—N氫鍵以及羧基二聚體[17-18]。

圖2 褐煤中氫鍵示意[11]Fig.2 Structure of hydrogen bonds in lignite[11]

圖3 云南褐煤紅外光譜氫鍵擬合結果Fig.3 Curve-fitting results of infrared spectrum of Yunnan lignite

有機溶劑可通過形成更強的分子間氫鍵一定程度上“裁剪”褐煤中的氫鍵[19]。使用的溶劑大多具備一定電負性,能與褐煤中酚羥基和羧基形成較強分子間氫鍵。以極性溶劑吡啶為例,其氮原子具備一定堿性因此可與褐煤中的羥基形成強OH—N氫鍵。強分子間氫鍵有利于吡啶分子在煤大分子網絡中的擴散,最終導致低階煤體積顯著溶脹,伊利諾伊次煙煤在吡啶中的溶脹度可達2.20[20]。

非極性芳烴如苯和四氫萘則主要通過芳環上的π電子云與褐煤中酸性含氧官能團產生靜電吸引,形成OH—π氫鍵。因OH—π氫鍵較弱,故溶脹度較小(1.10~1.20)[21-22]。褐煤與芳烴間的OH—π氫鍵在直接液化過程中有重要作用,液化溶劑通過與褐煤形成分子間氫鍵實現煤顆粒的溶解、溶脹和分散,褐煤-液化溶劑間氫鍵存在形態如圖4所示[23-24]。基于溶脹現象的本質,溶脹度測定可用于粗略衡量褐煤與溶劑間非共價作用(包含氫鍵作用在內)的強弱[25]。

圖4 褐煤與直接液化溶劑間氫鍵示意[24]Fig.4 OH—π hydrogen bonds formed by ligniteand liquefaction solvents[24]

由此可知,煤中氫鍵與常見的褐煤-溶劑間氫鍵在供體類型上存在顯著區別,供體類型顯著影響煤中氫鍵和褐煤-溶劑間氫鍵的強度。氫鍵具有飽和性,具有較強Lewis堿性的溶劑,可在一定程度上“裁剪”煤中氫鍵實現向褐煤-溶劑間氫鍵的轉化。

2 褐煤中氫鍵強度以及影響因素

2.1 氫鍵強度

煤中氫鍵的強度主要受氫鍵種類影響,其種類以及鍵能大小均可由二階導數紅外光譜中吸收峰位置確定[17],不同種類氫鍵生成焓估算公式如下:

-ΔH=0.067ΔνOH+2.64,

(1)

其中,ΔνOH為紅外光譜中氫鍵吸收峰相對于游離態羥基出峰位置(一般為3 611 cm-1)的波數位移;ΔH為相應氫鍵的生成焓,多用于描述氫鍵強度,kJ/mol。結合式(1)及圖3中不同氫鍵的吸收峰位置,可知褐煤中5種具有相同氫鍵供體的分子內氫鍵強度排序為:OH—π?自締合羥基多聚體?OH—醚氫鍵?環狀羥基四聚體?OH—N氫鍵。

褐煤-溶劑間氫鍵多以褐煤中的酸性含氧官能團為氫鍵供體,外加溶劑(如吡啶、芳香溶劑和離子液體等)多為氫鍵受體。溶劑(離子液體和芳烴等)的Lewis堿性和分子結構往往差異較大,因此褐煤-溶劑間氫鍵的種類和強度多由外加溶劑的結構特點決定。具有一定堿性的極性溶劑更易與褐煤形成較強氫鍵,如四氫喹啉可通過形成強OH—N氫鍵與褐煤緊密結合,為后續產物分離帶來困難[26]。而非極性溶劑如苯、四氫萘和1-甲基萘,只能導致脫灰褐煤較低程度的溶脹,其溶脹度均低于1.20[22]。

與煤中氫鍵不同,褐煤-溶劑間氫鍵強度難以定量分析。受煤結構復雜性的影響,褐煤與溶劑間存在多種非共價作用,如氫鍵和π-π堆積作用等。因此溶脹度等指標只能對褐煤-極性溶劑間的強氫鍵進行強弱評估,難以將氫鍵單獨剝離分析。煤直接液化過程中液化溶劑主體組分是部分氫化的芳烴,與褐煤間存在的非共價作用包括OH—π氫鍵和π-π堆積。此時褐煤與液化溶劑芳烴組分間的氫鍵強弱難以通過溶脹率評估,因為褐煤與芳烴間的OH—π氫鍵強度不大,π-π堆積作用無法忽略[21]。

為解決該問題,前人以量子化學計算和拓撲分析為基礎,引入了氫鍵強度的衡量參數——CVB指數(Core-valence bifurcation index)[27]。基于合理的模型構建可對褐煤酸性含氧官能團-溶劑間氫鍵的強度進行定量分析,CVB指數越負氫鍵越強[25,28]。Huang等[28]使用M06-2X泛函考察了木糖與生物質焦表面氨基間的氫鍵強度發現,其CVB指數值為-0.033 82,表明該氫鍵為中等強度氫鍵。DFT計算一定程度上彌補了試驗分析方法的不足,兩者可以互相佐證,同時實現褐煤-溶劑間氫鍵類型和強度的準確分析。

煤中氫鍵強度可通過二階導數紅外光譜得到,6種氫鍵中OH—π氫鍵最弱。褐煤-極性溶劑間氫鍵強度較大,可通過體積溶脹度測定。DFT計算聯合CVB指數分析褐煤-溶劑間氫鍵強度的適用范圍更廣,可考察極性、弱極性和非極性溶劑形成的氫鍵。

2.2 外部因素的作用

除了受氫鍵自身構成特征的影響,褐煤中氫鍵的相對分布明顯受到外部環境因素的作用,尤其是溫度。升溫過程霍林河褐煤原位漫反射紅外譜如圖5所示,升溫過程(200~500 ℃)中,霍林河褐煤中氫鍵總量明顯降低,說明部分氫鍵受熱斷裂,但部分氫鍵如OH—π和OH—醚氫鍵在較高溫度(如500 ℃)下依然存在。另外升溫過程中不同類型氫鍵的相對含量變化趨勢不同,OH—π氫鍵的相對含量顯著上升,這種升溫過程中舊氫鍵斷裂新氫鍵生成的現象稱為氫鍵重排[8,29-30]。

圖5 升溫過程霍林河褐煤原位漫反射紅外譜圖[8]Fig.5 In-situ diffuse reflectance infrared Fourier transformation(DRIFT)spetra of Huolinhe lignite with temperature rising[8]

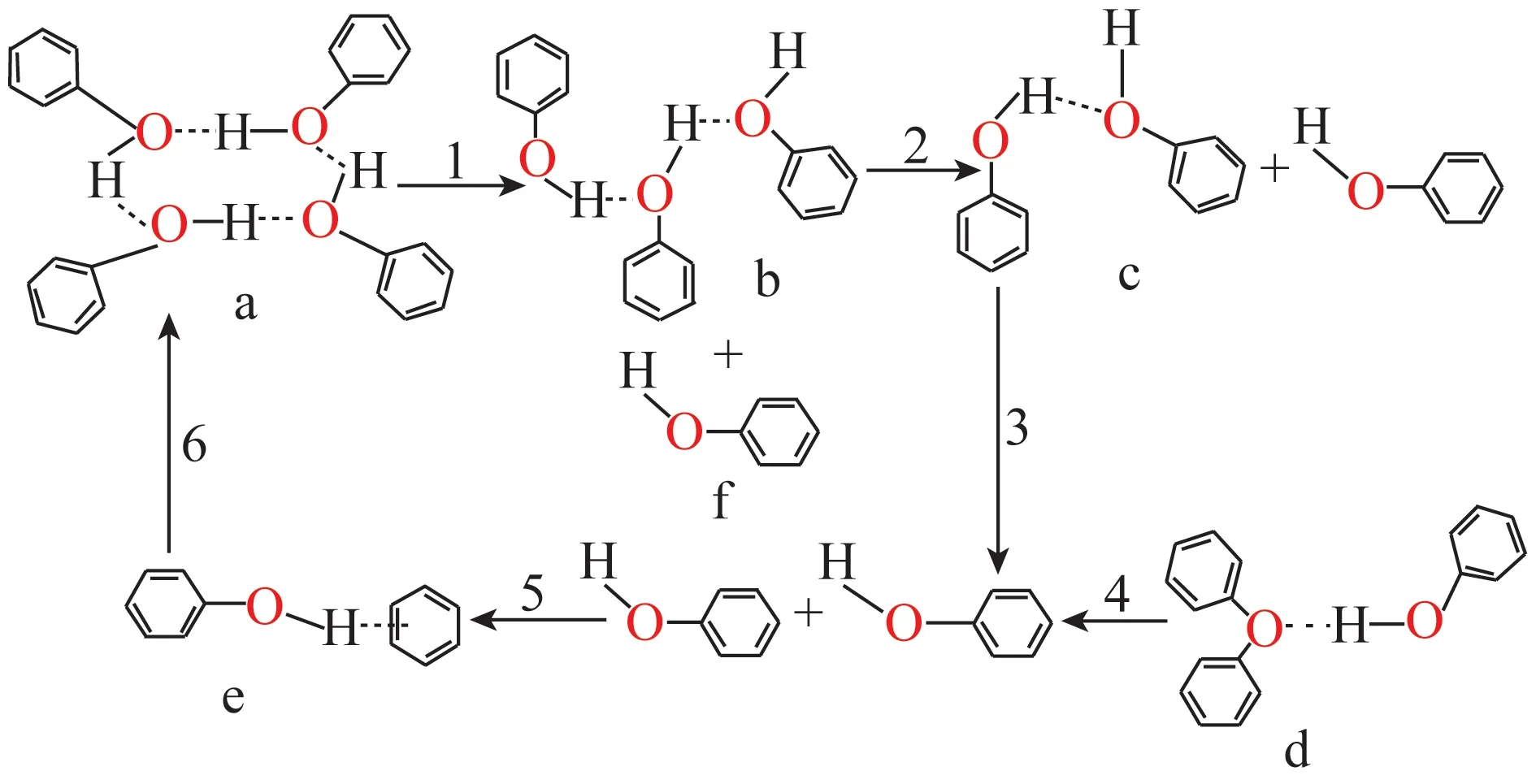

Kou等[29]嘗試解釋升溫過程中苯蒸氣存在下的褐煤氫鍵重排機理(圖6)。隨著熱解溫度升高,氫鍵尤其是空間位阻較大的種類(如環狀羥基四聚體和自締合羥基多聚體)逐漸斷裂,釋放的游離酚羥基受周圍化學環境所限多與苯或其他芳環的π電子形成新的OH—π氫鍵,或與熱解過程中酚羥基脫水生成的醚類結合形成新的OH—醚氫鍵。最終氫鍵重排的結果為自締合羥基多聚體等氫鍵相對含量下降,以及OH—π氫鍵和OH—醚氫鍵含量上升。綜上,煤中氫鍵和褐煤-溶劑間氫鍵在受體類型和強度上存在較大差別,前者可通過褐煤二階導數紅外光譜計算生成焓,后者的強度分析則主要通過體積溶脹度和DFT計算實現。煤中氫鍵受溫度和溶劑影響明顯,升溫過程中部分氫鍵受到破壞,其余氫鍵發生重排,釋放的游離酚羥基與芳環或醚鍵結合生成OH—π和OH—醚等氫鍵。

圖6 苯蒸汽存在下升溫過程中的氫鍵重排機理[29]Fig.6 Rearrangement mechanism of hydrogen bonds in heatingprocess of lignite with the presence of benzene vapor[29]

3 氫鍵對褐煤熱轉化行為的影響

既有工作對煤中氫鍵在褐煤熱轉化過程(熱解、直接液化等)中的作用已有較深入研究[7,31]。當前研究對褐煤-溶劑間氫鍵在褐煤溶脹和低分子萃取等過程中的作用建立較清晰認識,但鮮見褐煤-溶劑間氫鍵在褐煤含氧官能團演化中的作用。

3.1 煤中氫鍵對褐煤熱轉化過程的影響

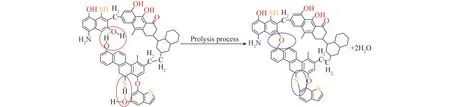

褐煤熱解過程中氫鍵誘導下的交聯反應如圖7所示,褐煤熱解過程中煤中氫鍵可通過誘導酸性含氧官能團脫水生成醚鍵、酸酐和酯類,進而在后續熱解過程促進自由基縮聚反應,加劇交聯反應[32]。褐煤熱解過程中的低溫交聯反應,伴隨著熱解H2O以及CO2的生成,能夠加劇褐煤芳環結構的縮聚反應并抑制輕質產物(尤其是焦油)的產生[7,33]。

圖7 褐煤熱解過程中氫鍵誘導下的交聯反應[32]Fig.7 Crosslinking reactions during pyrolysis reactions induced by hydrogen bonds in lignite[32]

值得注意的是褐煤直接液化過程中煤中氫鍵導致的交聯反應依然存在[34]。這是因為直接液化溶劑一般為部分氫化的芳烴溶劑(如四氫萘和1-甲基萘),這些芳烴與褐煤形成的氫鍵較弱,只能部分打破褐煤中氫鍵[35]。

由此可知,煤中氫鍵普遍存在于褐煤熱解和直接液化過程中,可以通過誘發低溫交聯反應抑制輕質焦油和液體燃料的生成。

3.2 氫鍵在褐煤萃取中的作用

根據兩相模型(主-客模型),煤中存在一定數目的低分子化合物,這些小分子以烴類和含氧化合物(如酚類和醚類等)為主,被視為流動相[36]。低階煤中這些低分子化合物通過煤中氫鍵等非共價作用結合或鑲嵌在煤大分子網絡結構上。因此煤中氫鍵是維持固定相和流動相兩相穩定的重要因素,而外加強氫鍵受體(如四氫呋喃)可實現固定相和流動相間氫鍵的“裁剪”,導致煤中低分子化合物的溶出。因此對低階煤而言,溶劑的低溫萃取能力受到褐煤-溶劑間氫鍵強度的極大影響。

以強氫鍵受體離子液體為例,陰離子種類顯著影響分子表面靜電勢分布,進而影響煤與離子液體間的非共價作用尤其是氫鍵強度,因此不同種類離子液體對褐煤的萃取作用強弱不等[37-38]。研究表明,1-丁基-3-甲基咪唑氯鹽可以打破先鋒褐煤中較強的氫鍵,而四氟硼酸鹽只能打破較弱的非共價作用,因而1-丁基-3-甲基咪唑四氟硼酸鹽對褐煤的萃取能力明顯低于1-丁基-3-甲基咪唑氯鹽[39]。褐煤-溶劑間強氫鍵的形成可較大程度“裁剪”煤中氫鍵,實現褐煤中低分子化合物的萃取。

3.3 褐煤-溶劑間氫鍵在褐煤熱轉化中的“催化”作用

引入強氫鍵受體可以活化氫鍵供體中特定共價鍵,從而促進其斷裂分解,已在有機合成等領域應用,如一鍋法合成試驗中利用離子液體催化氧化醇類從而提高酯類收率,作用機理如圖8所示[19,40]。可知堿性離子液體分別與醇羥基中氧原子和氫原子形成氫鍵(構型a和構型d),實現醇類中O—H鍵活化,促進后續醇類氧化反應,產物分布更集中。

圖8 氫鍵催化酯化反應機理推測[40]Fig.8 Supposed catalytic mechanism of esterification reactions[40]

褐煤熱轉化過程中褐煤-溶劑間氫鍵也可能存在相似作用。Drago認為酚羥基與Lewis堿性較強溶劑間氫鍵的形成,伴隨著酚羥基中O—H鍵強度削弱[41-43]。與酚羥基相似,羧基中特定共價鍵也可能存在相同變化趨勢。這一點由量子化學計算確認,并在褐煤熱轉化過程(熱解和直接液化)中印證[44]。

為驗證該推論,Hou等[22,25]使用不同組成的液化溶劑(純四氫萘及質量分數2%苯-四氫萘混合溶劑)對云南褐煤進行預熱處理,以考察氫鍵強度在羧基和酚羥基轉化中作用。DFT計算結果表明,苯、四氫萘與褐煤中酸性含氧官能團間形成氫鍵強度存在明顯差別,前者為更強的氫鍵受體,強氫鍵的形成削弱了羧基中C—O單鍵強度。預熱試驗中苯明顯促進了羧基分解,結果與量子化學計算一致[22]。

綜上,褐煤-溶劑間的較強氫鍵對氫鍵供體中,的共價鍵存在活化作用。因此褐煤直接液化過程中,苯可以通過形成較強氫鍵促進酸性羧基中C—O鍵和酚羥基中O—H鍵的斷裂。

4 煤熱解中的氫鍵調控

基于對氫鍵的存在形態及影響因素的深入了解,目前已有諸多研究嘗試對褐煤熱轉化過程中的氫鍵進行調控,調控目的主要為抑制氫鍵對褐煤熱轉化過程中的不利影響(如加劇交聯反應和降低焦油收率)。當前多采取2種主要手段對氫鍵進行調控:① 外加較強氫鍵受體對褐煤進行預處理,打破原有煤中氫鍵;② 熱解前先對褐煤進行較低溫度下的預熱處理。氫鍵具有部分恢復性,部分氫鍵在預熱等處理過程中被打破,以上2種方法均可在一定程度上打破煤中氫鍵,進而抑制由煤中氫鍵引發的交聯反應,促進轉化過程中輕質產物的生成。

4.1 溶劑預處理

吡啶可與褐煤中的酸性含氧官能團形成強度和熱穩定性更高的OH—N氫鍵,從而在一定程度上打破伊泰褐煤中較弱的分子內氫鍵(主要是自締合羥基多聚體和OH—π氫鍵)。經吡啶溶脹預處理的伊泰褐煤,其低溫熱解階段存在明顯變化,具體表現為400 ℃以下吡啶預處理褐煤的顯著失重以及CO2和H2O收率的下降[46]。已有研究表明,CO2和H2O的收率與煤熱解過程中的低溫交聯反應存在直接關聯,因此由收率下降現象可知吡啶預處理一定程度上抑制了氫鍵導致的交聯反應[47-48]。

與吡啶相似,具有較強陰離子的離子液體也被應用于褐煤預處理。在較低溫度下(低于150 ℃)使用離子液體1-丁基-3-甲基咪唑氯鹽對勝利褐煤進行預熱,可較理想地打破褐煤自身非共價作用(尤其是氫鍵),進而抑制褐煤熱解過程中的交聯反應。具體表現為勝利褐煤熱解液體產物尤其是輕質產物收率的明顯上升[49]。

由此可見,使用強氫鍵受體進行褐煤預處理可在一定程度上抑制煤中氫鍵引發的交聯反應。

4.2 預熱處理

褐煤中氫鍵具有部分恢復性,即升溫過程中遭到破壞的氫鍵在溫度降低后部分恢復,熱處理溫度越高,恢復率越低。以氫氟酸預處理小龍潭褐煤為例,經110 ℃處理即可得到較理想的氫鍵破壞效果,恢復率低于35%[50]。因此可通過一定溫度下(如250 ℃)的預熱反應,有效削弱褐煤中熱穩定性較差的分子內氫鍵,進而抑制后續較高熱解溫度下的相關交聯反應(如H2O和CO2的生成)[51]。研究表明,惰性氣氛下150~200 ℃預熱處理可顯著提高低階煤熱解反應焦油收率,部分煤種可達3%~4%[33]。

綜上,基于對煤中氫鍵以及褐煤-溶劑間氫鍵影響因素的深入了解,可對煤中氫鍵進行調控從而提高褐煤轉化率。通過預熱處理或溶劑預處理可在一定程度上打破煤中氫鍵,從而抑制褐煤熱轉化過程中的交聯反應,進而提高焦油和液化油收率。

5 結語及展望

褐煤在我國能源消費中占據重要地位,其高氫碳原子比和強熱反應性等特點使其成為輕質油品以及高附加值化學品的理想來源。煤中氫鍵和褐煤-溶劑間氫鍵在褐煤熱解和液化過程中的作用不容忽視,因此充分認識其結構特點、影響因素以及作用機理進而實現有效的氫鍵調控,對于褐煤的高效清潔利用具有重要意義。筆者認為目前針對褐煤熱轉化過程中氫鍵的研究仍存在一些局限,后續研究中應關注以下主要問題:

1)當前針對外加溶劑(如離子液體)對褐煤原有氫鍵“裁剪”作用的研究仍停留在定性層面,主要對比褐煤與不同溶劑間氫鍵的強度,對不同溶劑存在下煤中氫鍵的破壞程度尚未進行準確量化。

2)目前褐煤-溶劑間氫鍵強度的定量分析主要通過量子化學計算實現,由于褐煤非均一和非周期性的結構特點,褐煤模型物的選取較困難且僅能代表褐煤有限的結構特點。因此褐煤氫鍵原位分析方法的研發十分重要,通過原位觀測可較直觀地探究不同溶劑對煤中氫鍵的“裁剪”效果以及溶劑處理過程中褐煤結構的變化。

3)強氫鍵對褐煤酸性含氧官能團中共價鍵的活化作用應得到進一步關注。可嘗試在液化溶劑中添加一定量的強氫鍵受體,探究其對液化過程中褐煤溶脹、萃取和脫氧的影響,并進一步探索煤與液化溶劑間氫鍵的調控對液化反應的整體作用,以期為液化溶劑設計提供新的性能考量。