房產(chǎn)投資N大坑——商鋪 一鋪“坑”三代,商鋪的“坑”有多深

陳剛 陳松 陳鵬

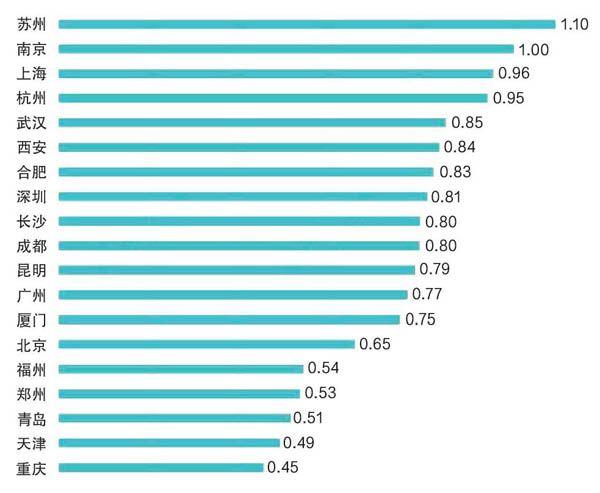

全國19城964個購物中心,2020年平均空置率為11.77%,同比漲幅高達(dá)93.9%。其中,北京開關(guān)店之差為一線城市之首,上海開關(guān)店總數(shù)居一線城市之首,廣州、深圳回暖跡象較為平穩(wěn),武漢市場受創(chuàng)較重……

站在2021年,回頭看被疫情困住的2020年零售商業(yè)市場,購物中心空置率已然成為世界級難題。東京銀座、巴黎香榭麗大街、紐約第五大道……一條條國際名街人氣不再,品牌退租潮迭起。

相較之下,速速回血的中國市場,購物中心整體空置率(以樣本商場為例)能控制在10%左右,已然是交了份不錯的成績單。加之今年春節(jié)期間,多地的眾多商場均收獲了可觀的客流與銷售增長,消費(fèi)市場活力顯現(xiàn)。

來自贏商大數(shù)據(jù)的監(jiān)測顯示,2020年上半年,重點(diǎn)城市1/3商場空置率超10%。而在下半年,盡管人潮有所回歸,可商場的空置率未跌反升。據(jù)統(tǒng)計,2020年下半年全國19個_二線城市近千家已開業(yè)購物中心調(diào)整頻率加快,但平均空置率截至年底達(dá)到了11.77%,環(huán)比漲幅近32.5%。其中,出租率超過95%商場占比約38.3%,同比減少9.3%。對應(yīng)的,約4成商場空置率超過10%,滿鋪出租的商場不足90家。

“一鋪養(yǎng)三代”是過去幾十年來中國老百姓廣為人知的投資理念,很多人認(rèn)為,商鋪?zhàn)饨鸶撸灰顿Y一間商鋪,就能躺著數(shù)錢。有些地方甚至還把商鋪?zhàn)鳛槟蟹郊彝サ幕橐鲩T檻和保障,為此商鋪價格一度在民間被炒得火熱,尤其是三四線小城市,對商鋪投資極為迷戀。

前段時間,我去內(nèi)蒙古呼和浩特出差,被邀請到一家朋友開發(fā)的樓盤參觀,開發(fā)的是寫字樓、公寓和商鋪的商業(yè)綜合體。說實(shí)話,位置一般,開發(fā)商為了商鋪能多賣錢,戶型被改得拐彎抹角,開間和進(jìn)深大都不符合規(guī)矩。

最重要的是,商業(yè)并沒有做合理的規(guī)劃,較為混亂。一個社區(qū)應(yīng)該有超市、理發(fā)店、藥店、洗衣店等等業(yè)態(tài),而這個地方卻緊挨著開了十多家小飯店,旁邊還跟著五金、賣瓷磚賣馬桶的。但讓人驚訝的是,商鋪一經(jīng)開盤,就被搶售一空。

朋友低聲講,買家基本都是周邊縣城的“有錢人”,人傻錢多,有的甚至三四套的買。如果按照投資回報率講,目前這個地段一套上下80平米的商鋪,售價140萬;租金是每個月5000元,需要花費(fèi)23年才能收回成本(不考慮通脹),是劣質(zhì)的投資品無疑了。但更多的人是不會算賬的,或者聽了開發(fā)商講的故事,繼續(xù)做著發(fā)財夢。那么,商鋪究竟該不該投資,怎樣投資?下面小編就根據(jù)之前的例子,幫大家分析T商鋪投資的這些事。

買商鋪,值不值得

大約從2014年開始,相對住宅,商鋪投資價值遭遇了滑鐵盧,“一鋪養(yǎng)三代”180度大轉(zhuǎn)彎,變成了“三代供一鋪”。為何?

首先是,互聯(lián)網(wǎng)的崛起。就拿上文我去呼和浩特看朋友樓盤的例子來說,我當(dāng)時用手機(jī)打開美團(tuán),“距離”設(shè)置為“附近”,明顯看到在這個社區(qū)的公寓里已經(jīng)開了形形色色的店鋪,例如美甲美容、足療、小酒吧、桌游棋牌等等,數(shù)量之多遠(yuǎn)勝于樓下底商。

這些網(wǎng)店開在公寓里,要遠(yuǎn)比底商的租金便宜,而且還私密、安靜,相對于一些小型業(yè)態(tài)更有市場。這些網(wǎng)店極大地分流了底商的生意,造成商鋪的租金承-壓,自然租金回報率也就下來了。

很明顯,10年前投資商鋪可以說是賺得缽滿盆滿,每年能收到租金大約8%左右,12年差不多就拿回本金了。但這幾年的數(shù)據(jù)一路下滑,大部分商鋪的回報率在2%-5%,超過6%都算高了。資金放進(jìn)去,一套就是20多年。其次是高昂的交易費(fèi)用。

二手商鋪交易稅費(fèi)的計算極其復(fù)雜,一般來講,交易一次差不多就得付整體房價的20%左右作為稅費(fèi),可以吞噬掉大部分商鋪增值帶來的收益。而且很多城市的商鋪貸款限制很嚴(yán)格,并非是剛需產(chǎn)品。市場行情不好,商品房照樣能賣得出去,但是商鋪生意不好,就完全砸在手里了。

交易稅費(fèi)高、杠桿率低,注定商鋪的流通性差,所以開發(fā)商在賣給你商鋪的時候,都要提前透支至少三年的升值空間。

投資商鋪是技術(shù)活

話說到這份上,一定有人開始質(zhì)疑了,“凡事不能絕對,現(xiàn)在高回報的商鋪也是有的。”例如前幾天一位會員說:“住宅已經(jīng)沒有名額了,家里就是想投資商鋪?zhàn)誀I,而且我有朋友能把回報率做到10%,有什么方法?”

當(dāng)然,這種正面的例子在我身邊也不少。因?yàn)樯啼佂顿Y也是我日常研究的一個類目,只能說當(dāng)下或者未來,投資商鋪的難度非常之高。如果把房地產(chǎn)投資做一個分級,那么買住宅是初中生,買公寓是高中生,買寫字樓是本科生,買商鋪就是研究生,買商鋪非專家大神,其他人免提,它屬于專業(yè)級別的投資標(biāo)的物。

下面我把這些年投資商鋪的經(jīng)驗(yàn)分享一下。

首先,商鋪投資,主要包含了兩個部分,一是物業(yè)的增值,二是租金的收益。看中物業(yè)增值的是投機(jī),看中長期租金收益的是投資。

大型商場里的產(chǎn)權(quán)式商鋪,就是那種在開盤之前告訴你,只要你簽了合同,剩下的不用管,會由專業(yè)公司代運(yùn)營,到時候等著分紅就行的。這種形式的商鋪是大坑。千萬不要因?yàn)橐粌蓚€大牌的入駐宣傳或者高回報的誘惑就著急入場,現(xiàn)在大多數(shù)開發(fā)商為了銷售,搞得營銷形式天花亂墜,很多都是不切實(shí)際的承諾。到時候不管是合同取消,或者是三五年過去開發(fā)商停止補(bǔ)貼,導(dǎo)致大牌撤場都是很有可能的。而且你要記得,和開發(fā)商合作,你永遠(yuǎn)落不到好處,精明自在人心。

那么什么樣的商鋪是優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)呢?下面做一個排序:1.高入住,高、中低端社區(qū)的底商;2.寫字樓樓下的底商;3.新辟商業(yè)街臨街鋪。

其次是寫字樓樓下的底商。寫字樓是一個人口高密度的載體,小白領(lǐng)的購買力自然不會差,最主要是他們的時間緊迫,消費(fèi)頻次和集中度較高,尤其是快餐店和超市,都會得到出人意料的收入。而這都是商鋪?zhàn)饨鹗找媛首钫鎸?shí)的反饋。在你決定投資商鋪之前,一定要多去研究那些生意火爆的商鋪,分析他們的優(yōu)點(diǎn)。

最后你會發(fā)現(xiàn),商鋪投資無異于一次小型創(chuàng)業(yè),不僅需要技術(shù),還得需要足夠多的運(yùn)氣。一股人不要嘗試,如果要嘗試,就把這些細(xì)節(jié)研究透了。未來無論是住宅還是公寓、商鋪,投資是一件技術(shù)活,這是好事,卻又不是好事。

這兩年的市場,住宅與商業(yè)逐漸發(fā)展成一出特色鮮明的冰與火之歌,從北上廣深四大一線,到武漢杭州成都南京這樣的強(qiáng)二線,再到三四線城市,商業(yè)地產(chǎn)逐漸成為了投資重災(zāi)區(qū)。

2020年19城人均購物中心面積

人均購物中心面積(m2/人)

尤其是商業(yè)綜合體的商鋪,簡直就是投資重災(zāi)區(qū)的核彈災(zāi)區(qū)。我一哥們在昨天就痛心疾首地對我說:“在合肥濱湖新區(qū)住宅價格每平米6800-7500元的時候,我鬼迷心竅去合肥郊區(qū)的華南城買了十幾間商鋪,單價1萬多,總價花了1000來萬。到了今年,濱湖新區(qū)住宅價格漲到了2.8萬3.5萬元,我在合肥華南城買的商鋪連5000元/平米都賣不出去;免費(fèi)都租賃不出去。還要交物業(yè)費(fèi),這一來一回,活生生等于虧了近2000萬。”

“從此以后,任何人忽悠我買商鋪,老子都恨不得一巴掌呼死他個龜孫子,這他娘的就是人血饅頭。”

“所謂的商鋪,就是挖個坑,放把火,再讓你往里跳。”

1

先是跟客戶簽一個買賣合同,將商鋪賣給你,然后又跟你簽一個包租合同。講真,除了商鋪,我很少見到買一樣?xùn)|西還要簽兩份合同的,而且買了之后,這玩意還不是自己的,一丁點(diǎn)支配權(quán)都沒有。

包租合同的主要內(nèi)容有:你買了商鋪以后,就當(dāng)甩手掌柜吧,啥都不用管了,我每年按月固定給你300……哦,不,固定百分比的收益給你當(dāng)租金。至于真正的租金是多少,你買的鋪?zhàn)犹澚诉€是賺了,都與你八竿子打不著。

就跟不是你的一模一樣,這個包租期限一般是10年,有些是5年或7年。并且,他們還會粉飾太平,美其名曰這是為了你日后的發(fā)展,做的統(tǒng)一規(guī)劃;否則,我這個鋪位是賣哈根達(dá)斯的,你旁邊跑來賣豬肉,豈不是不合適?這就是在商鋪的投資當(dāng)中的一個典型的悖論:自持。

商業(yè)地產(chǎn)能否成功的關(guān)鍵是什么?毫無疑問,是后期強(qiáng)大的商業(yè)運(yùn)營。只有極致的運(yùn)營,才能針對市場的細(xì)節(jié)作出調(diào)整。如果想做到極致運(yùn)營的最基礎(chǔ)條件之一,就是一定要自持。就以萬達(dá)為例。

如果你做過調(diào)研,你就會發(fā)現(xiàn)每個城市的萬達(dá)廣場,基本都有兩個部分構(gòu)成,一部分是自持的購物中心,這是萬達(dá)的核心資產(chǎn),攻城略地,成首富、買全球,基本都靠它了;而另一部分就是在購物中心外的萬達(dá)金街,這些金街,全部是用來銷售回款的。

這就是矛盾所在:買來真正能賺錢的一平米都不賣,能買的卻又都是大坑。而在這個矛盾之外,一個更大的問題是,這個市場上90%的商鋪,在規(guī)劃之初就是用來銷售回款的,用來讓開發(fā)商賺錢的,也就是用來讓你買了填坑的。

管殺不管埋——這就是開發(fā)商賣商鋪的最基本邏輯。

2

住宅買了,無論漲跌都在動,但是商鋪大多數(shù)時候都像冬天的一處老寒潭,水波不興,紋絲不動。因?yàn)樗馁嶅X方式只有兩種,一是租金,二是長線持有回報率。

所以很多公司都會承諾未來5年的租金水平,還會告訴你買了以后,10年、15年之后,租金會全部返還給你,就相當(dāng)于白賺了一間鋪?zhàn)印8魑慌笥褌儯@些都是營銷技巧啊!國內(nèi)多數(shù)商鋪尤其是三四線的商鋪,是真正的十鋪九坑。

商鋪動輒過百萬的售價,貸款首付5成,杠桿利用不大,利率不低1.1倍,貸款年限最多10年,在這樣的游戲規(guī)則下,能賺到幾個子?

你難道還想著,就算不賺錢,我也可以轉(zhuǎn)手賣掉商鋪,跟炒房走一個套路,賺個差價啊。

別傻了,商鋪的“接盤俠”本身就少得可憐,貼著原價賣,甚至虧本賣,都有極大概率是賣不出去的。就算你運(yùn)氣好,商鋪升值了,又恰好有人愿意接手,其實(shí)最后也賺不了多少錢,因?yàn)檫€有個交易稅,這七七八八下來,真正落到你兜里的能有多少?

最近幾年,無論是身邊,還是走南闖北的所見所聞,真的見過太多商鋪?zhàn)獠怀鋈ァ⒁操u不掉的慘狀。

我見過好多商業(yè)綜合體,比如我的老家,就是典型的四線城市,人口百來萬,有段時間,因?yàn)槌鞘凶匀坏母聯(lián)Q代,要升級,西進(jìn)東拓,商業(yè)綜合體跟雨后春筍一樣冒出來。

但是短短兩年時間,差不多全涼了。甚至連人流量最大的第一商圈里頭的老城商業(yè)綜合體都黃了,到現(xiàn)在除了臨街的一個屈臣氏、一個電影院、一個KTV,其余都是空蕩蕩一片,甚至連沃爾瑪都關(guān)門大吉。

3

眼下中國的投資性商業(yè)地產(chǎn),包括文旅項(xiàng)目,毫無疑問已是重災(zāi)區(qū)。未來5年內(nèi),全國投資型商鋪可能會死去4/5,“一鋪養(yǎng)三代”是20年前的事,現(xiàn)在只能是活在夢里。

當(dāng)然,在商鋪投資的路上也是有高手的,但是金字塔頂端很窄很小,能站上去的始終只有那么一小撮人,其余的90%的人,注定都只會在商鋪投資中淪為填坑的炮灰。如果非要投資的話,最重要的是搞清楚自己的承受能力,掂量清楚自己有幾斤幾兩。

其次,真要買商鋪的話,根據(jù)風(fēng)險、收益、預(yù)期的關(guān)系,我直接給一個建議購入的排序:高入住高端社區(qū)底商>高入住中低端社區(qū)底商>區(qū)域中心商業(yè)體(包括寫字樓)臨街鋪>低入住中低端社區(qū)底商>新辟商業(yè)街臨街鋪(包括專業(yè)市場)>大型商業(yè)綜合體外街。

我的建議里頭,直接掐掉了商業(yè)綜合體的內(nèi)鋪,這狗屁東西,打死都不要買;也別信什么大品牌開發(fā)商,在商業(yè)這一塊上,牌子真不太頂用。

至于現(xiàn)在特別流行的“小面積低總價高回報+回報承諾+金融扶持”的組合拳,這玩意兒,我勸你有多遠(yuǎn)躲多遠(yuǎn)。商鋪這里頭,一扒開,放眼望去,都是坑。