不同類型環境規制、FDI與中國工業綠色發展

謝宜章 鄒丹 唐辛宜

摘 要:運用動態空間面板模型檢驗不同類型環境規制與FDI對中國工業綠色發展的影響效應,發現不同類型環境規制對中國工業綠色發展的影響存在較大差異:命令控制型環境規制對工業綠色發展的促進作用不明顯,經濟激勵型環境規制對工業綠色發展促進作用非常顯著;經濟激勵型環境規制與FDI的交互效應能明顯促進工業綠色發展,命令控制型環境規制與FDI的交互效應對工業綠色發展的促進作用不顯著;命令控制型環境規制與中國港澳臺地區FDI的結合不利于綠色技術創新和工業綠色發展,但經濟激勵型環境規制與其他地區FDI的結合明顯地推動綠色技術創新和工業綠色發展。因此,其他地區外資比港澳臺投資更有利于提高我國的綠色技術創新及工業綠色發展。

關鍵詞: 環境規制;FDI;工業綠色發展;動態空間面板

中圖分類號:F42 ? 文獻標識碼: A ? ?文章編號:1003-7217(2021)04-0138-08

一、引 言

長期以來,中國工業發展主要是依靠資源要素的投入,強調產量規模擴張,這帶來了極大的環境成本和健康成本,嚴重威脅到社會的可持續發展能力[1]。綠色發展是工業發展的新階段[2],迫切需要通過實現工業綠色發展以促進經濟增長與環境保護的雙贏[3]。環境規制設計將環境成本內部化,對激勵企業進行研發創新與綠色技術進步發揮著重要作用[4,5],有利于實現工業綠色發展,但不同類型環境規制的激勵效應對綠色技術創新存在較大差異[6]。中國開放經濟下,外商直接投資(FDI)對推動產業轉移、影響產業結構轉型與技術溢出發揮著關鍵作用[7],但FDI主要受環境規制、人文制度及地理區位等因素的制約。因此,探討如何通過環境規制的設計以及發揮好FDI的積極作用,促進中國工業綠色發展,具有重要的現實意義。

已有相關研究主要集中于探討環境規制對FDI區位選擇的影響及FDI對環境標準的影響,認為外資企業將污染型企業轉移至中國環境標準執行較低的地區,提出“污染天堂假設”[8];環境規制對FDI區位分布存在顯著負面影響,外商投資企業通過國際產業轉移應對我國嚴格的環境規制措施,從而對我國招商引資規模產生負面影響[9];環境規制對水平型的FDI影響較小,但對垂直型FDI產生顯著的負向影響[10]。同時,認為FDI對環境標準的影響與當地政府的廉潔程度有關,當前狀況下,FDI對當地的環境標準有負面影響[11],當地區腐敗程度較低或人力資本水平較高時,FDI有利于地區環境規制提升[12]。也有研究認為,FDI會導致環境污染程度的正向變動,引致增大環境規制強度,而FDI的動機主要受環境規制強度的增大而降低[13]。已有相關研究還集中于FDI對環境污染、經濟發展方式轉變及工業綠色全要素生產率增長的影響效應方面的探討。認為FDI無論是在總體還是分行業都有利于減少工業污染排放,其主要原因在于,FDI通過技術引進與擴散帶來的正向技術效應超過負向的規模效應與結構效應[14]。FDI能否促進中國經濟發展方式的轉變主要在于FDI的質量,沿海和內陸兩個地區的FDI質量提升均有助于經濟發展方式的轉變,并且沿海地區FDI質量的作用強度顯著大于內陸地區[15]。FDI可以驅使中國加強環境規制水平,嚴格的環境規制能有效地提高外資進入的環境門檻,其對FDI能起到“篩選”作用,因此,兩者的良性互動是工業綠色全要素生產率增長的重要影響因素[16]。

然而,相關研究仍存在不足:一是沒有將環境規制、FDI、工業綠色發展三者納入統一框架內進行研究,或者納入統一研究框架但沒有考慮空間異質效應及模型本身具有的動態性、內生性[17,18]。二是對環境規制的分析沒有擴展到不同類型工具層面,未深入研究不同類型環境規制通過FDI對工業綠色發展的影響,但認為不同類型環境規制的影響效應有較大差異,若忽視這種差異將導致結果不穩健[19,20]。三是研究環境規制、FDI與工業綠色發展的關系時,未根據來源地的不同將FDI進行有效區分。實際上,不同來源地FDI與環境規制及工業綠色發展的關系存在較大差異[12]。針對上述不足,本文將環境規制擴展到不同類型層面及根據來源地對FDI進行有效區分,同時,考慮空間異質效應及模型本身具有的動態性、內生性,在梳理不同類型環境規制通過FDI對工業綠色發展影響機制的基礎上,運用動態空間面板模型進行檢驗,從而為有效設計環境規制吸引清潔型FDI流入以促進工業綠色發展提供依據。

二、理論機理與研究假設

(一)不同類型環境規制對中國工業綠色發展的直接作用機制

環境規制對工業綠色發展的直接作用機制表現在,通過不斷改變公眾對產品的需求,倒逼企業在環境治理中增加投資,從而影響企業投資偏好與研發投入水平,促使企業強制改進生產技術、創新管理模式和科學調整投入結構等來消化企業增加的治污減排成本。不過,當環境規制執行力度較弱時,節能減排技術投資將高于環境懲罰稅,企業寧愿接受環境懲罰稅或增加環境治理投資,也不愿增加節能減排技術研發投入,從而對綠色技術進步及工業綠色發展產生負面影響。但隨著公眾收入水平提高以及對清潔產品偏好的增強,環境規制工具強度也隨之增大。此時,環境懲罰稅均大于環境治理成本,因調整成本較高,企業會在節能減排設備更新以及技術研發上投入更多資金,從而有利于促進工業綠色發展和綠色技術進步。

不同類型環境規制對工業綠色發展的作用機制不同。從傳導路徑來看,命令控制型環境規制主要通過政策的目標和執行兩個層面來增加企業成本,而經濟激勵型環境規制主要通過外生能源價格加價形成。從作用條件來看,命令控制型環境規制主要以國有企業考核來保證政策執行效果,經濟激勵型環境規制有效傳導的條件是能源價格市場化。整體來看,經濟激勵型環境規制存在外溢性,除節能減排技術創新外,還有助于其他類型技術創新的共同增長,為企業提供更靈活的選擇;命令控制型環境規制采取“一刀切”的方式,不利于激發企業進行綠色技術創新的積極性,其誘發效應取決于政策的有效執行。此外,考慮到東、中、西部地區的工業化發展水平存在較大差異,東部地區執行命令控制型環境規制工具成本高于中、西部地區。當東部地區企業執行命令控制型環境規制的成本高于邊際收益時,企業會在綠色研發和企業效益之間進行權衡,因此,命令控制型環境規制增強并不必然提高綠色技術創新水平和促進工業綠色發展,而是表現出明顯的空間異質性。對應地,不同地區的市場化水平存在顯著差異,因此,依靠市場激勵手段解決環境問題的效率不同,對工業綠色發展的影響效應也不同。基于此,提出研究假設1。

假設1 不同類型的環境規制對工業綠色發展的影響存在差異。經濟激勵型環境規制對綠色技術創新的激勵效應更強,更有利于促進工業綠色發展。但不同地區環境規制對工業綠色發展的影響效應存在明顯的空間異質性。

(二)不同類型環境規制、FDI對工業綠色發展的間接作用機制

環境規制政策工具是技術引進和外資引入與產業轉移的重要門檻。產業不斷向污染密集型行業轉型,主要發生在中國改革開放初期,由于環境治理體系的不完善和環境規制政策強度較弱,導致污染型產業技術被大量轉移至國內,工業污染加劇。近年來,我國通過環境規制政策制定及加強對FDI流入的引導,鼓勵清潔型FDI流入,限制高污染FDI進入。針對外資企業特別是污染型外商投資企業施加額外的環境治理成本,在一定程度上對污染型外資進入有較大阻止作用,進而減少工業污染。因此,對進入中國的FDI適當實施環境規制政策工具是一種強制“精洗”,具有“去污存清”作用,有利于FDI促進工業綠色發展的引導作用。換言之,環境規制與FDI的互動效應有利于促進工業綠色發展。

但不同類型環境規制與不同來源地FDI的互動關系也存在顯著差異。一是相比港澳臺FDI企業,其他地區FDI企業具有較高的社會責任感,更傾向于執行本國或企業統一的高環境規制標準,當

地環境規制放松對其投資的吸引力并不高。二是受反腐敗公約等限制的其他地區FDI企業,尋租的可能性較小,而與大陸存在宗親或文化聯系的港澳臺FDI,更加容易參與環境規制尋租行為。三是港澳臺地區企業以價值鏈低端加工制造為主,研發投入和技術水平相較其他國家(地區)的FDI企業通常要低,在發揮環境標準提升作用以及在環境技術溢出方面對投資地區都不會太顯著。其他國家(地區)的FDI企業(尤其是以歐、美、日等為代表的發達國家) ,為維護企業自身的技術優勢和企業自身形象,雖然有技術方面的優勢,但也更愿意采用環境友好型清潔生產技術,從而在環境規制標準的提升和環境技術溢出方面對投資地更加有利。因此,港澳臺FDI與命令控制型環境規制的結合可能導致環境規制更容易被俘獲,對綠色技術創新難以形成激勵作用,不利于工業綠色發展;其他地區FDI與經濟激勵型環境規制的結合將有利于提高環境標準,促進環境技術溢出,推動綠色技術創新和工業綠色發展。為此,提出研究假設2。

假設2 環境規制與FDI的互動效應有利于促進工業綠色發展,這取決于不同類型環境規制與不同來源地FDI的互動關系。命令控制型環境規制與港澳臺FDI的結合不利于綠色技術創新和工業綠色發展,經濟激勵型環境規制與其他地區FDI的結合將明顯推動綠色技術創新和工業綠色發展。

三、研究設計

(一)計量模型設定

根據研究假設,同時考慮到工業綠色發展本身具有的動態性和空間異質效應,設定廣義動態空間面板模型(1)。

(二)變量選取和數據來源

選取我國30個省市自治區的數據,因西藏自治區數據缺失嚴重,所以,不在研究范圍之內。因2000年之前與之后工業統計口徑有較大變化,所以,使用的相關數據時間跨度是2000-2014年。數據主要來源于《中國統計年鑒》《中國環境年鑒》《中國工業經濟統計年鑒》《中國環境統計年鑒》和《中國能源統計年鑒》等各期的相關數據。變量選取如下:

1.工業綠色發展。工業綠色發展是量和質的結合,不僅包括工業污染減排,還體現工業發展方式的轉變。同時,結合指標可獲得性,運用綜合指標體系法對工業綠色發展進行測度。采用三級指標體系法,第一級指標主要包括4個方面,即節能減排、發展方式轉變、結構優化和綠色技術創新,二級指標在一級指標的基礎上擴展為10個指標,三級指標在二級指標的基礎上擴展為28個指標[22]。主要采用熵值法客觀賦權,綜合為統一的工業綠色發展指數,以保證權重和結果的客觀性和穩健性。此外,鑒于計量檢驗模型中其他變量可能部分包含在工業綠色發展指標體系當中,將重合的指標全部剔除后再運用熵值法測算工業綠色發展指數。

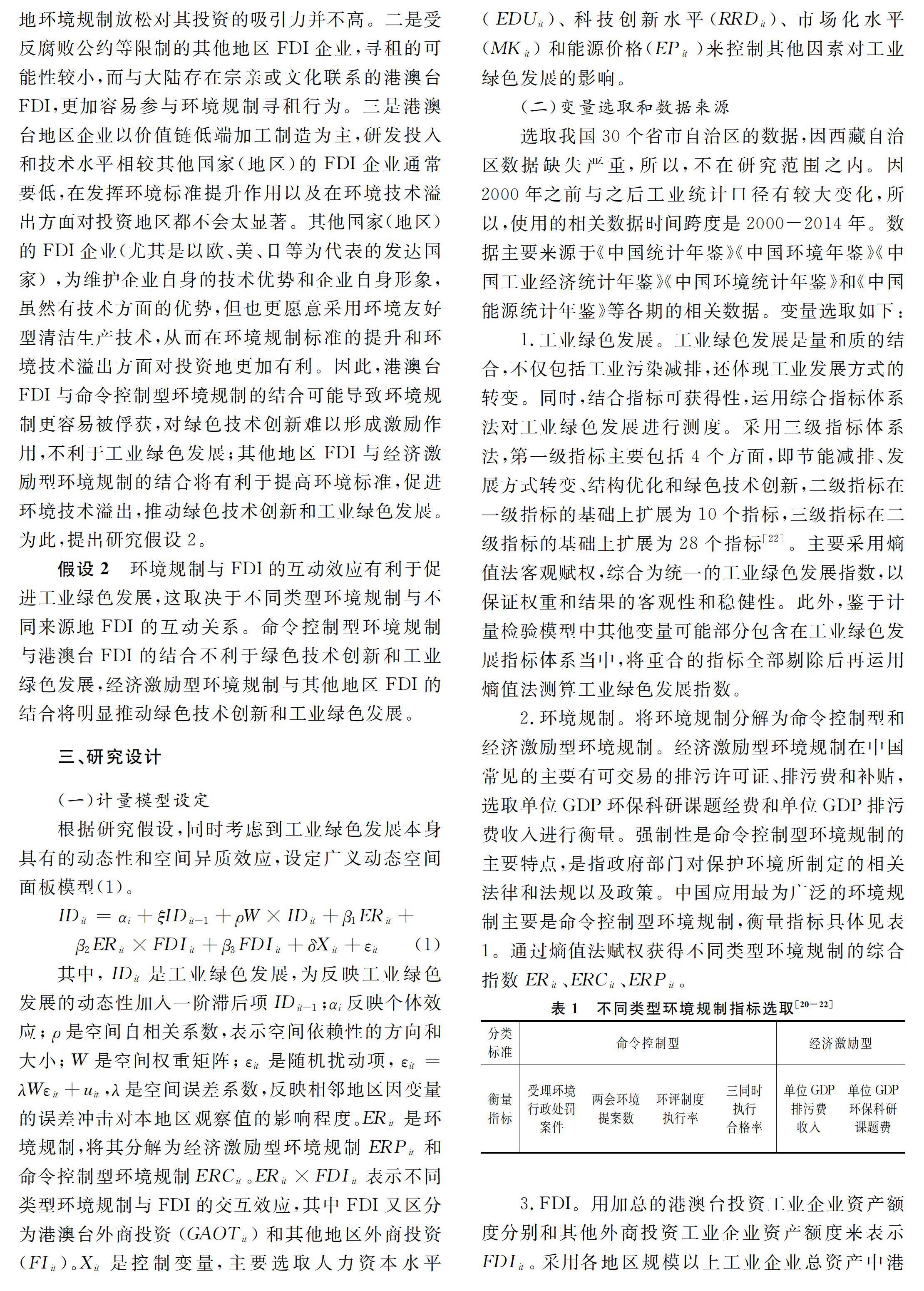

2.環境規制。將環境規制分解為命令控制型和經濟激勵型環境規制。經濟激勵型環境規制在中國常見的主要有可交易的排污許可證、排污費和補貼,選取單位GDP環保科研課題經費和單位GDP排污費收入進行衡量。強制性是命令控制型環境規制的主要特點,是指政府部門對保護環境所制定的相關法律和法規以及政策。中國應用最為廣泛的環境規制主要是命令控制型環境規制,衡量指標具體見表1。通過熵值法賦權獲得不同類型環境規制的綜合指數ERit、ERCit、ERPit。

3.FDI。用加總的港澳臺投資工業企業資產額度分別和其他外商投資工業企業資產額度來表示FDIit。采用各地區規模以上工業企業總資產中港澳臺投資工業企業資產額度所占的比重來衡量GAOTit,采用各地區規模以上工業企業總資產中除港澳臺以外的其他外商投資工業企業資產額度所占的比重來衡量FIit。

4.控制變量。用各地區平均受教育年限來衡量人力資本水平EDUit,用科技活動經費內部支出/GDP來衡量科技創新水平RRDit,用工業增加值/GDP來衡量產業結構PSit。用政府財政支出占GDP比重來衡量市場化水平MKit,政府干預越少,該數值越低,表明其市場化程度越高。能源價格EPit用能源價格指數與產出價格指數之比來表示,其中,采用動力和燃料價格構建指數代替能源價格指數,采用工業品出廠價格指數來代替產出價格指數,并均轉換為基年不變價格指數。

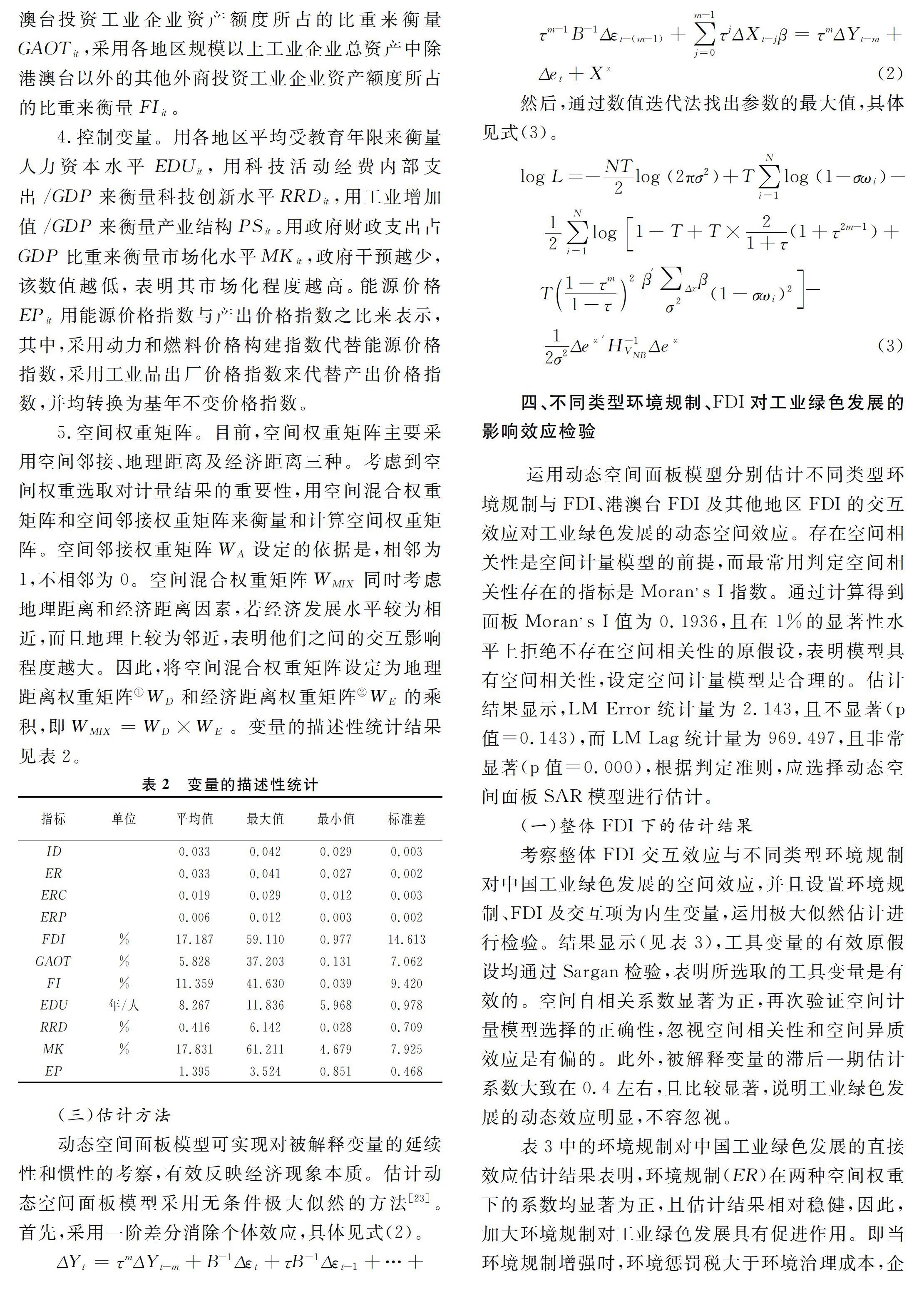

5.空間權重矩陣。目前,空間權重矩陣主要采用空間鄰接、地理距離及經濟距離三種。考慮到空間權重選取對計量結果的重要性,用空間混合權重矩陣和空間鄰接權重矩陣來衡量和計算空間權重矩陣。空間鄰接權重矩陣WA設定的依據是,相鄰為1,不相鄰為0。空間混合權重矩陣WMIX同時考慮地理距離和經濟距離因素,若經濟發展水平較為相近,而且地理上較為鄰近,表明他們之間的交互影響程度越大。因此,將空間混合權重矩陣設定為地理距離權重矩陣①WD和經濟距離權重矩陣②WE的乘積,即WMIX=WD×WE。變量的描述性統計結果見表2。

四、不同類型環境規制、FDI對工業綠色發展的影響效應檢驗

運用動態空間面板模型分別估計不同類型環境規制與FDI、港澳臺FDI及其他地區FDI的交互效應對工業綠色發展的動態空間效應。存在空間相關性是空間計量模型的前提,而最常用判定空間相關性存在的指標是Moran,s I指數。通過計算得到面板Moran,s I值為0.1936,且在1%的顯著性水平上拒絕不存在空間相關性的原假設,表明模型具有空間相關性,設定空間計量模型是合理的。估計結果顯示,LM Error統計量為2.143,且不顯著(p值=0.143),而LM Lag統計量為969.497,且非常顯著(p值=0.000),根據判定準則,應選擇動態空間面板SAR模型進行估計。

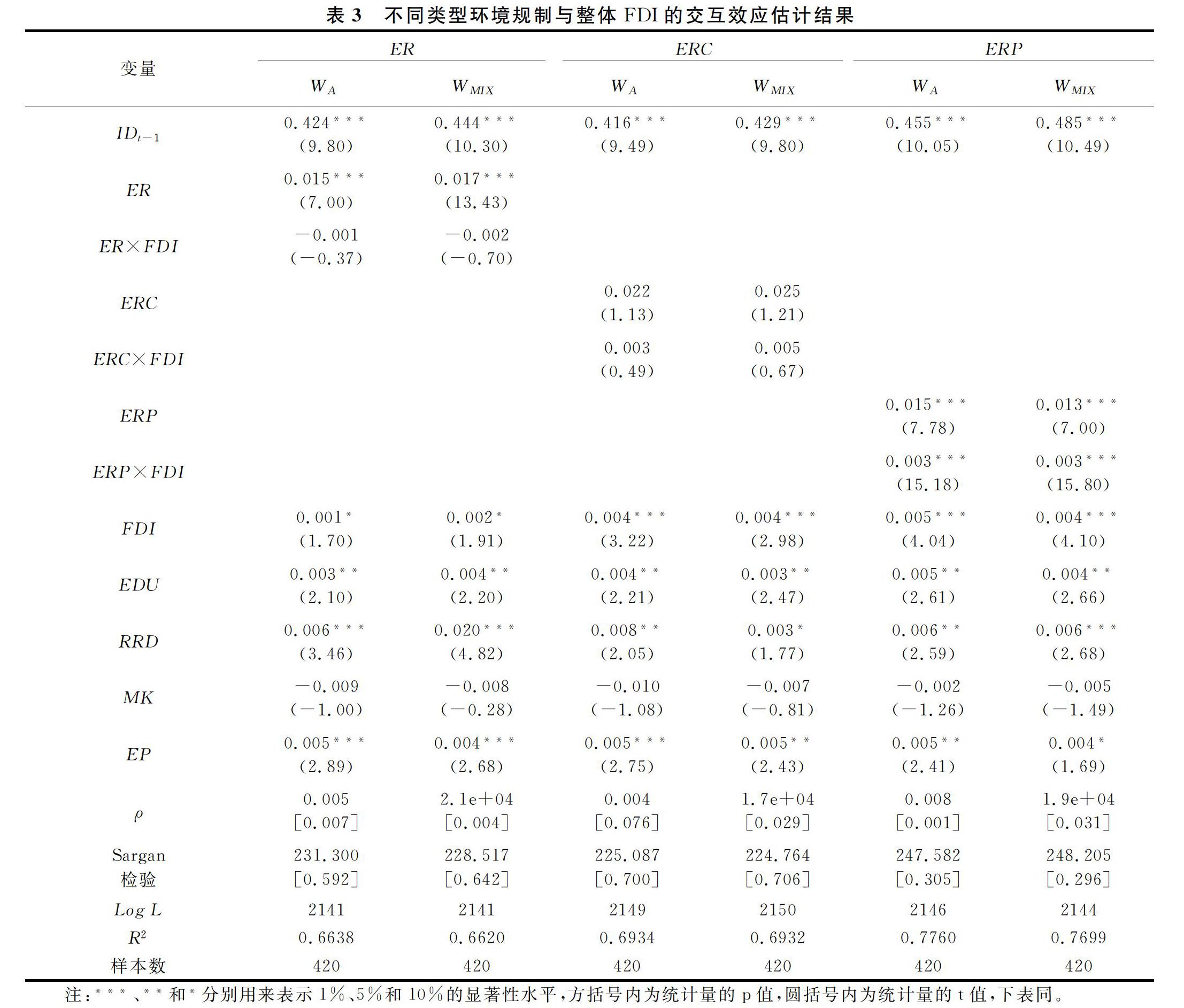

(一)整體FDI下的估計結果

考察整體FDI交互效應與不同類型環境規制對中國工業綠色發展的空間效應,并且設置環境規制、FDI及交互項為內生變量,運用極大似然估計進行檢驗。結果顯示(見表3),工具變量的有效原假設均通過Sargan檢驗,表明所選取的工具變量是有效的。空間自相關系數顯著為正,再次驗證空間計量模型選擇的正確性,忽視空間相關性和空間異質效應是有偏的。此外,被解釋變量的滯后一期估計系數大致在0.4左右,且比較顯著,說明工業綠色發展的動態效應明顯,不容忽視。

表3中的環境規制對中國工業綠色發展的直接效應估計結果表明,環境規制(ER)在兩種空間權重下的系數均顯著為正,且估計結果相對穩健,因此,加大環境規制對工業綠色發展具有促進作用。即當環境規制增強時,環境懲罰稅大于環境治理成本,企業將投入更多資金用于節能減排設備更新與技術研發,有利于促進綠色技術進步與工業綠色發展。但不同類型環境規制的影響效應存在較大差別,命令控制型環境規制對工業綠色發展的促進作用不明顯,經濟激勵型環境規制卻具有非常顯著的促進作用。原因在于,命令控制型環境規制具有“技術強制性”,其“一刀切”的方式沒有給企業選擇綠色技術創新的權利;而經濟激勵型環境規制具有“市場靈活性”,除節能減排技術創新外,還有助于其他類型技術創新的共同增長,共同促進工業綠色發展。研究結論證實假設1的正確性。

從不同類型環境規制與FDI的交互效應的估計結果來看,環境規制(ER)與FDI的交互項系數為負,但不顯著,說明之前環境規制強度低與環境治理體系欠完善所引致的大量污染型產業和技術被轉移至國內,加劇了工業污染,雖然也有部分擁有清潔技術的FDI抑制污染排放,因此,整體看效果不是很顯著。命令控制型環境規制(ERC)與FDI的交互項系數為正,但不顯著,也同樣說明目前環境規制與FDI的交互效應對抑制工業污染排放沒有起到應有的效果。不過,經濟激勵型環境規制(ERP)與FDI的交互效應明顯促進工業綠色發展。激勵企業進行綠色技術創新主要在于經濟激勵型環境規制,對FDI流入具有一定的吸引力,同時具有“去污存清”的作用,可引導FDI促進工業綠色發展。FDI的系數顯著為正,表明FDI對工業綠色發展具有一定的促進作用。

從控制變量的系數來看,人力資本(EDU)和科技創新(RRD)的系數顯著為正,表明對工業綠色發展具有正向促進作用。其實,綠色技術研發的重要基礎是人力資本和科技創新。當環境規制增強或清潔型外資進入時,企業必須具備能夠進行綠色技術研發或者吸收FDI技術外溢的人力和科技基礎,進而推動綠色技術創新和工業綠色發展。市場化水平(MK)是個負向指標,其系數為負但不顯著,說明目前我國市場化水平仍有待提高。能源價格EP的估計系數非常顯著,且均為正,表明能源價格的提高帶來的成本提高,有利于刺激企業進行技術研發,減少工業污染,促進工業綠色發展。

(二)港澳臺FDI和其他地區FDI的估計結果

從環境規制與港澳臺FDI交互效應的估計結果來看(見表4),環境規制(ER)對工業綠色發展具有直接促進作用,但與港澳臺投資(GAOT)的交互效應系數為負且不顯著,研究結論與整體FDI保持一致。區分不同類型環境規制來看,估計結果存在較大差異。命令控制型環境規制(ERC)對工業綠色發展的促進作用仍然不明顯,其與港澳臺投資(GAOT)的交互效應卻對工業綠色發展有非常顯著的負面影響。這是因為港澳臺FDI具有較低的環境標準,而且存在較大可能的尋租行為,綠色技術的外溢性也不強,其與命令控制型環境規制的結合容易導致環境規制被俘獲,港澳臺的污染性工業不斷轉移到大陸,導致工業污染加劇,對工業綠色發展不利。而且,盡管經濟激勵型環境規制對工業綠色發展的促進作用仍非常顯著,但其與港澳臺投資(GAOT)的交互效應并沒有對工業綠色發展起到推動作用,這也表明港澳臺投資對減少工業污染以及提高中國綠色技術創新的促進作用非常有限。

從環境規制與其他地區FDI交互效應的估計結果來看(見表5),環境規制(ER)的直接效應、與其他地區FDI的互動效應的估計系數為正且非常顯著,表明環境規制與其他地區FDI的交互效應對工業綠色發展有利。從不同類型環境規制與其他地區FDI的交互效應估計結果來看,命令控制型環境規制對直接促進中國工業綠色發展的作用不明顯,但與其他地區FDI的交互效應顯著為正。經濟激勵型環境規制的直接效應、與其他地區FDI的交互效應均顯著為正,表明其他地區FDI對提高我國環境標準、激勵綠色技術創新及減少工業污染有顯著的正向效應。研究結論驗證假設2的合理性。

五、研究結論與政策啟示

以上研究表明:(1)加大環境規制有利于促進工業綠色發展,但不同類型環境規制對工業綠色發展的影響效應存在較大差異。命令控制型環境規制對促進工業綠色發展的作用不明顯,經濟激勵型環境規制卻有非常顯著的促進作用。(2)只有經濟激勵型環境規制與FDI的交互效應才明顯促進工業綠色發展,命令控制型環境規制與FDI的交互效應不顯著。(3)命令控制型環境規制與港澳臺FDI的結合不利于綠色技術創新和工業綠色發展,但經濟激勵型環境規制與其他地區FDI的結合將明顯推動綠色技術創新和工業綠色發展。其他地區外資比港澳臺投資對提高綠色技術創新以及中國工業綠色發展更加有利。

為此,我國應豐富環境規制手段,逐步實現環境規制由命令控制型向經濟激勵型轉變,同時,針對東、中、西的區域差異合理搭配各種環境規制工具,最大化實現對企業綠色技術創新的激勵效應。此外,應適當加大環境規制力度及對其他地區FDI的引入,通過政策優惠及自身科技人才優勢吸引清潔型FDI進入,并對部分來自港澳臺的污染型FDI進行限制,強制“精洗”,“去污存清”,發揮環境規制與清潔型FDI的交互效應,共同推動工業綠色發展。

注釋:

① 地理距離權重矩陣WD用兩個地區之間地理距離平方的倒數來設定,當i≠j時,Wij=1/d2ij;當i=j時,Wij=0,Si=∑(1/|GDPi-GDPj|)。其中dij是指i省和j省省會城市之間的距離,根據省會城市經緯度進行計算得出。

② 經濟距離權重矩陣WE基于相鄰地區的經濟發展水平差距構建空間權重矩陣,即設置為We=1|GDPi-GDPj|Si,GDPi和GDPj分別為i省和j省的實際人均GDP,表示本省與其他省份人均GDP距離的倒數和。

參考文獻:

[1] 涂正革,王秋皓.中國工業綠色發展的評價及動力研究——基于地級以上城市數據門限回歸的證據[J].中國地質大學學報:社會科學版,2018(1):47-56.

[2] 史丹.綠色發展與全球工業化的新階段:中國的進展與比較[J].中國工業經濟,2018(10):5-18.

[3] 楊仁發,李娜娜 .環境規制與中國工業綠色發展:理論分析與經驗證據[J].中國地質大學學報:社會科學版,2019(5):79-91.

[4] Petroni G B, Bigliardi F, Galati. Rethinking the porter hypothesis:the underappreciated importance of value appropriation and pollution intensity[J].Review of Policy Research,2019,36(1) :121-140.

[5] Berrone P, Fosfuri A,Gelabert L,et al. Necessity as the mother of green inventions:Institutional pressures and environmental innovations[J].Strategic Management Journal,2013,34(8):891-909.

[6] 陶鋒,趙錦瑜,周浩.環境規制實現了綠色技術創新的“增量提質”嗎——來自環保目標責任制的證據[J].中國工業經濟,2021(2):136-154.

[7] 胡江峰,黃慶華,潘欣欣.環境規制、政府補貼與創新質量——基于中國碳排放交易試點的準自然實驗[J].科學學與科學技術管理,2020(2):50-65.

[8] 廖顯春,夏恩龍.為什么中國會對FDI具有吸引力?——基于環境規制與腐敗程度視角[J].世界經濟研究,2015(1):112-119.

[9] 周長富,杜宇瑋,彭安平.環境規制是否影響了我國FDI的區位選擇?——基于成本視角的實證研究[J].世界經濟研究,2016(1):110-119.

[10]魏瑋,周曉博,薛智恒.環境規制對不同進入動機FDI的影響——基于省際面板數據的實證研究[J].國際商務:對外經濟貿易大學學報,2017(1):110-119.

[11]史青.外商直接投資、環境規制與環境污染——基于政府廉潔度的視角[J].財貿經濟,2013(1):93-103.

[12]李子豪.地區差異、外資來源與FDI環境規制效應研究[J].中國軟科學,2016(8):89-101.

[13]劉朝,韓先鋒,宋文飛.環境規制強度與外商直接投資的互動機制[J].統計研究,2014,31(5):32-40.

[14]盛斌,呂越.外國直接投資對中國環境的影響——來自工業行業面板數據的實證研究[J].中國社會科學,2012(5):54-75.

[15]白俊紅,呂曉紅. FDI質量與中國經濟發展方式轉變[J].金融研究,2017(5):47-62.

[16]原毅軍,謝榮輝. FDI、環境規制與中國工業綠色全要素生產率增長——基于Luenberger指數的實證研究[J].國際貿易問題,2015(8):84-93.

[17]朱東波,任力.環境規制、外商直接投資與中國工業綠色轉型[J].國際貿易問題,2017(11):70-81.

[18]鐘茂初,姜楠.政府環境規制內生性的再檢驗[J].中國人口·資源與環境,2017(12):70-78.

[19]任勝鋼,蔣婷婷,李曉磊,等.中國環境規制類型對區域生態效率影響的差異化機制研究[J].經濟管理,2016,38(1):157-165.

[20]葉琴,曾剛,戴劭勍,等.不同環境規制工具對中國節能減排技術創新的影響——基于285個地級市面板數據[J].中國人口·資源與環境,2018,25(2):115-122.

[21]王班班,齊紹洲.市場型和命令型政策工具的節能減排技術創新效應——基于中國工業行業專利數據的實證[J].中國工業經濟,2016(6):91-108.

[22]彭星,李斌.貿易開放、FDI與中國工業綠色轉型——基于動態面板門限模型的實證研究[J].國際貿易問題,2015(1):166-176.

[23]Elhorst J P. Unconditional maximum likelihood estimation of linear and loglinear dynamic models for spatial panels[J]. Geographical Analysis, 2005, 37(1): 85-106.

(責任編輯:寧曉青)