經濟區(qū)的區(qū)域劃分與協(xié)調機制構建

[摘要] 經濟區(qū)由中心城市與周邊城市農村所構成,中心城市輻射帶動周邊地區(qū),周邊地區(qū)支撐中心城市發(fā)展,各區(qū)域單元之間空間關聯(lián)和一體化程度逐步加深。按不同空間層次,經濟區(qū)可分為以小城鎮(zhèn)為核心形成的經濟區(qū)、以區(qū)域中心城市為核心形成的經濟區(qū)及以城市群為核心形成的經濟區(qū)。經濟區(qū)與行政區(qū)的互動關聯(lián),也需要適度分開。將經濟區(qū)作為全國性空間規(guī)劃的基本單元,有利于改變我國人口與產業(yè)不匹配、大城市過大、小城鎮(zhèn)過小、中等城市發(fā)育不良的區(qū)域空間結構不合理狀況。八大重點經濟區(qū)需要進一步建立區(qū)域合作與協(xié)調機制。

[關鍵詞] 經濟區(qū) ? 城市群 ?行政區(qū) ?形成機理 ?空間協(xié)調

[中圖分類號] F127 ? [文獻標識碼] A ? ?[文章編號] 1004-6623(2021)04-0053-09

[基金項目] 北京市教委社會科學一般項目:京津冀協(xié)同背景下創(chuàng)新要素流動與城市功能優(yōu)化研究(SM202110037003)。

[作者簡介] 李博雅,北京物資學院經濟學院,博士,研究方向:城市群、區(qū)域協(xié)調發(fā)展。

我國是一個疆域遼闊、區(qū)域經濟發(fā)展不平衡的國家,如何平衡各區(qū)域發(fā)展一直以來是我國區(qū)域發(fā)展政策的關注重點。新中國成立以后,隨著社會主義建設的推進,生產力布局在全國范圍內逐步展開,社會勞動地域分工和各地區(qū)的經濟聯(lián)系顯著加強,經濟區(qū)劃成為認識和管理區(qū)域經濟的戰(zhàn)略工具。國家發(fā)展戰(zhàn)略經歷了由區(qū)域均衡發(fā)展向區(qū)域非均衡發(fā)展、區(qū)域協(xié)調發(fā)展的轉變,區(qū)域合作、區(qū)域經濟一體化成為區(qū)域發(fā)展的主趨勢,而現(xiàn)實中區(qū)域合作往往受到行政區(qū)劃的掣肘。區(qū)域經濟協(xié)調發(fā)展既要立足行政區(qū)劃,又必須突破行政區(qū)劃的束縛,如何合理劃分經濟區(qū)、協(xié)調好經濟區(qū)與行政區(qū)的關系,是縮小區(qū)域差距、推動區(qū)域合作、促進區(qū)域協(xié)調發(fā)展的關鍵課題。

一、經濟區(qū)的形成與演變

經濟區(qū)是指具有地緣關系且存在一定經濟聯(lián)系的地區(qū),由中心城市與周邊的城市和農村所構成,中心城市輻射帶動周邊地區(qū),周邊地區(qū)支撐中心城市的發(fā)展。與都市圈、城市群等空間組織形態(tài)不同,經濟區(qū)是各國政府根據(jù)國民經濟發(fā)展目標任務,對國家進行區(qū)域劃分和管理的方式,具有一定的人為劃分因素,是不同層次、各具特色的城市和地區(qū)通過分工與合作而緊密聯(lián)系、由各國政府進行統(tǒng)一規(guī)劃的區(qū)域劃分模式。隨著各區(qū)域單元之間空間關聯(lián)和一體化程度逐步加深,通過統(tǒng)籌規(guī)劃區(qū)域內重大基礎設施建設、生態(tài)環(huán)境保護、經濟一體化發(fā)展等,進一步強化區(qū)域合作水平,從而形成合理的城鎮(zhèn)體系,實現(xiàn)大中小城市、小城鎮(zhèn)和農村地區(qū)協(xié)調發(fā)展。

(一)經濟區(qū)的形成機理

經濟區(qū)是分層次的,也有大小之分。不論是都市圈、經濟圈還是城市群,都是經濟區(qū)在不同發(fā)展階段上的空間組織形式,是在市場機制作用下,通過打破行政分割,積極發(fā)揮增長極功能和建立區(qū)域經濟聯(lián)系的基礎上實現(xiàn)的。本文認為,經濟區(qū)是以至少一個中心城市或城鎮(zhèn)為核心,以完善的交通、通信網絡為支撐,包含不同規(guī)模、不同等級的城市和廣大農村地區(qū)所形成的分工合理、聯(lián)系緊密、以區(qū)域合作為主的綜合性區(qū)域。

1. 以小城鎮(zhèn)為核心形成的經濟區(qū)

最小的經濟區(qū)可認為是小城鎮(zhèn)及其周邊農村地區(qū)。小城鎮(zhèn)是指具有一定規(guī)模、主要從事非農業(yè)生產活動的人口所居住的社區(qū),包括國家已批準的建制鎮(zhèn)和尚未設鎮(zhèn)建制的相對發(fā)達的農村集鎮(zhèn)(武前波、徐偉,2018)。小城鎮(zhèn)發(fā)展是一個自然歷史的過程。歷史上的小城鎮(zhèn)多是農村地區(qū)的經濟貿易中心,尤其是在以人力、畜力為主要交通工具的時代,小城鎮(zhèn)成為商品的集散地和貿易往來的場所,對農村地區(qū)發(fā)揮著帶動經濟發(fā)展、促進經貿流通、方便群眾生活的作用。

鄉(xiāng)鎮(zhèn)是我國最基層的行政機構。我國鄉(xiāng)鎮(zhèn)一級行政區(qū)劃的基本格局是在50年代形成的,目前,我國有41636個鄉(xiāng)鎮(zhèn)行政單位,其中建制鎮(zhèn)2萬余個,建制鎮(zhèn)人口超1億人。建制鎮(zhèn)是在小城鎮(zhèn)的基礎上建立的,隨著城鎮(zhèn)化步伐的加快,生產要素逐漸向城市集中,一些具有區(qū)位優(yōu)勢和經濟優(yōu)勢的小城鎮(zhèn)迅速崛起發(fā)展為城市,吸引了大量跨區(qū)域的人口、勞動力及外來資本,如漢口、佛山、景德鎮(zhèn)等,但絕大多數(shù)小城鎮(zhèn)仍在原規(guī)模徘徊,其功能依然為農村地域的經濟商貿中心,輻射半徑一般為5~10公里。與大城市相比,小城鎮(zhèn)是吸納農村地區(qū)剩余勞動力的重要承載空間,不僅具有低成本城鎮(zhèn)化的優(yōu)勢,而且能夠更好地輻射帶動農村地區(qū)發(fā)展,實現(xiàn)雙輪驅動,有利于促進城鄉(xiāng)融合互動,助力鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略落地。

2. 以區(qū)域性中心城市為核心形成的經濟區(qū)

區(qū)域性中心城市主要指地級城市。除小城鎮(zhèn)及廣大農村地區(qū)外,經濟區(qū)內還包含不同規(guī)模層級的城市,小城鎮(zhèn)與農村地區(qū)由于經濟總量較小,與中心城市的經濟發(fā)展水平落差過大,且區(qū)域聯(lián)系不緊密,難以形成有效的產業(yè)對接。然而,小城鎮(zhèn)及農村地區(qū)卻能與其相鄰的小城市、中等城市產生較為緊密的合作和關聯(lián)。經過多年的發(fā)展,這些小城市、中等城市往往已經發(fā)展成為區(qū)域內的地級市,形成了具有地方特色的產業(yè),產業(yè)結構比較合理,城市功能比較完善,特別是隨著城市規(guī)模的擴張,這些地級城市具備了對外界提供服務的功能,發(fā)展成為具有較強經濟、科技、文化實力的區(qū)域中心,對周邊小城鎮(zhèn)及農村地區(qū)的經濟活動和人口流動產生了較強的吸引力,形成了一定范圍的城市腹地。

這些區(qū)域性中心城市一方面能夠積極承接大城市的產業(yè)轉移和功能疏解,另一方面也可以成為帶動小城鎮(zhèn)發(fā)展的主要依托。因此,可選擇具有一定發(fā)展?jié)摿Φ闹械瘸鞘袃?yōu)先發(fā)展成為區(qū)域性中心城市,以區(qū)域性中心城市為核心,發(fā)展形成地區(qū)性的城鎮(zhèn)集群,促進小城鎮(zhèn)發(fā)展為小城市、小城市發(fā)展為中等城市、中等城市向大城市發(fā)展,通過點—軸—群的延伸發(fā)展,與城市群地區(qū)建立更加緊密的經濟聯(lián)系,形成更加合理、穩(wěn)定、平衡的空間結構,從而形成具有較大影響力的經濟區(qū)。

3. 以城市群為核心形成的經濟區(qū)

城市群是城市化水平進入高級階段所出現(xiàn)的一種空間形態(tài)。以一個以上特(超)大城市為核心,包含不同等級規(guī)模的城市,城市間功能互補且具有明確的分工與合作。目前,我國已形成了多個不同等級和規(guī)模的城市群,這些城市群經濟總量較大,各城市間聯(lián)系密切,有力帶動了其所在地區(qū)的經濟發(fā)展。隨著城市群的快速發(fā)展,城市群之間將逐漸連接形成經濟帶,城市群腹地范圍的外延也將進一步促進經濟帶向外拓展形成經濟區(qū)(黃征學,2014)。以城市群為核心,促進城市群輻射帶動周邊非城市群地區(qū)。通過政策與規(guī)劃,突破行政分割,消除市場壁壘,促進區(qū)域合作,以及區(qū)域的協(xié)同發(fā)展。

以城市群為核心推動形成主要經濟區(qū),不僅順應了我國經濟社會發(fā)展在空間上先集聚成點、后擴散于帶、再輻射為面的客觀趨勢,也有利于改變我國人口與產業(yè)不匹配、大都市過大、小城鎮(zhèn)過弱、中等城市發(fā)育不良的區(qū)域空間結構不合理狀況,提高資源配置效率和經濟自組織能力,促進要素跨區(qū)域流動,避免區(qū)域差距過大(肖金成、黃征學,2017)。

(二)我國經濟區(qū)劃的演進

新中國成立后,我國區(qū)域發(fā)展戰(zhàn)略經歷了區(qū)域均衡發(fā)展向區(qū)域非均衡發(fā)展的戰(zhàn)略轉變,在20世紀90年代后期形成了區(qū)域總體發(fā)展的戰(zhàn)略格局。根據(jù)分類指導的戰(zhàn)略需要,中國的經濟區(qū)劃經歷了“沿海與內陸”“三大地帶”“四大板塊”及城市群經濟區(qū)劃。

新中國成立后,國家設置了六大行政區(qū)(東北、華北、西北、華東、中南和西南),其后變?yōu)槠叽蠼洕鷧f(xié)作區(qū)(將中南行政區(qū)分拆為華中區(qū)和華南區(qū))。“六五”時期,國家明確了“沿海”與“內陸”的劃分界限,提出“要以經濟比較發(fā)達的城市為中心,帶動周圍農村,統(tǒng)一組織生產和流通,逐步形成以城市為依托的各種規(guī)模和各種類型的經濟區(qū)”,并開始編制以大城市為中心的區(qū)域發(fā)展規(guī)劃。“七五”時期,國家從宏觀經濟格局的層面將全國劃分為東、中、西三大地帶,并在此基礎上將全國劃分為十大經濟區(qū),提出“要加速東部沿海地帶的發(fā)展,把能源、原材料建設的重點放到中部,并積極做好進一步開發(fā)西部地帶的準備”。在這一階段,通過發(fā)展橫向經濟聯(lián)系,把東部沿海發(fā)展同中、西部開發(fā)相結合,實現(xiàn)東、中、西三大地帶的經濟先后有序地協(xié)調發(fā)展。在國家總體政策的規(guī)劃下,東部沿海地區(qū)成為推動我國經濟社會快速發(fā)展的核心區(qū)域,但中、西部地區(qū)與東部地區(qū)的發(fā)展差距逐漸拉大,同時,東部地區(qū)在多年的快速發(fā)展后面臨要素成本上升、生態(tài)環(huán)境惡化、大城市病突出等嚴重問題。為解決不同區(qū)域因資源稟賦、歷史條件、發(fā)展基礎的不同而產生的區(qū)域發(fā)展差距問題,我國政府相繼制定了西部大開發(fā)、東北振興和中部崛起戰(zhàn)略,在政策層面形成了涵蓋東、中、西、東北的區(qū)域發(fā)展總體戰(zhàn)略,在區(qū)域層面形成了東部、中部、西部和東北四大板塊,但是,“四大板塊”的戰(zhàn)略格局仍然在一定程度上造成了區(qū)域之間分割的問題,各板塊之間的區(qū)域發(fā)展政策攀比嚴重,比較優(yōu)勢難以發(fā)揮,導致區(qū)域經濟發(fā)展的訴求與支撐條件不匹配(肖金成、黃征學,2017)。“十一五”以來,我國區(qū)域經濟發(fā)展的重心不斷向城市群地區(qū)轉移,國家先后提出要構建以城市群、經濟帶、重點經濟區(qū)等為支撐的功能清晰、分工合理、各具特色、協(xié)調聯(lián)動的多中心網絡化區(qū)域發(fā)展格局。與此同時,地方上相繼涌現(xiàn)出一批跨地區(qū)、跨部門的經濟協(xié)作區(qū)組織,初步形成了包括省(區(qū))際間、城市間、省(區(qū))毗鄰地區(qū)、省(區(qū))內等層次豐富、規(guī)模不同的區(qū)域合作體系,對區(qū)域經濟合作和協(xié)調發(fā)展發(fā)揮了一定作用(汪陽紅,2010)。

二、經濟區(qū)與行政區(qū)的關系

行政區(qū)與經濟區(qū)是兩種不同性質的區(qū)域類型。行政區(qū)是國家為了進行分級管理而實行的區(qū)域劃分形式。改革開放以來,我國由傳統(tǒng)的計劃經濟體制向社會主義市場經濟體制轉型,在中國特色的政治、經濟制度背景下形成了行政區(qū)經濟。經濟區(qū)是在市場機制的調節(jié)下形成的區(qū)域形態(tài),其本質是區(qū)域間的經濟聯(lián)系加強、分工合作與優(yōu)勢互補日益深化的結果,故經濟區(qū)的邊界往往具有過渡性或模糊性。經濟區(qū)的劃分在很大程度上要依托于行政區(qū),但應基于市場機制的作用打破行政區(qū)框架來劃分經濟區(qū)。兩種區(qū)域形態(tài)既有差別矛盾,又存在互動關聯(lián)。

(一)經濟區(qū)與行政區(qū)的互動關系

區(qū)域經濟發(fā)展需要以一定地域單元為支撐。經濟區(qū)與行政區(qū)是兩種不同的區(qū)域形態(tài)。行政區(qū)的設立和變更以政治因素為主,是一種有意識的國家行為,其范圍大小和層次取決于行使職權的需要,因此,行政區(qū)具有明確和相對穩(wěn)定的區(qū)域邊界;經濟區(qū)是市場經濟條件下勞動地域分工的空間表現(xiàn)形式,其界限相對模糊,范圍和層次也會隨著發(fā)展環(huán)境的變化而動態(tài)調整,經濟區(qū)的規(guī)模主要取決于中心城市的發(fā)展水平、區(qū)域經濟聯(lián)系、交通條件等因素。

盡管行政區(qū)與經濟區(qū)存在區(qū)別,但并不意味著兩者間關系難以調和。各級行政區(qū)是組織、調控區(qū)內經濟運行和發(fā)展的地域單元,因而也是經濟行政區(qū)(陸大壯,1994),但由于行政區(qū)具有政治主導的特征,各地區(qū)往往形成各自為政、缺乏分工合作意識的低效發(fā)展格局。經濟區(qū)是為經濟計劃、規(guī)劃的實踐服務的,區(qū)內各生產部門之間相互聯(lián)系、相互制約,劃分經濟區(qū)主要是為了解決全國范圍內的勞動地域分工問題。因此,經濟區(qū)的形成要依托于行政區(qū),行政區(qū)的發(fā)展水平也會深刻影響到經濟區(qū)的發(fā)展,只有二者形成良性互動關聯(lián),才能更好地促進區(qū)域經濟發(fā)展。

改革開放后,我國經濟體制向市場經濟過渡轉變,通過簡政放權,初步形成了中央與省市兩級調控體系,政府對經濟的管理職能開始從直接控制轉向以間接宏觀調控為主,與之對應,區(qū)域經濟發(fā)展的空間突破原有的單一行政區(qū)范圍,形成了不同級別行政區(qū)組成的區(qū)域聯(lián)合體,如改革開放后提出的各種區(qū)域橫向經濟聯(lián)合和經濟協(xié)作區(qū),這些經濟協(xié)作區(qū)大多由跨省(區(qū))的地域單元組成,一是形成了各自規(guī)模不同的輻射區(qū),一定程度上打破了行政區(qū)劃界限,二是促進了各地區(qū)間形成合理的分工協(xié)作格局,三是成為實施區(qū)域規(guī)劃的基本單元,即以經濟區(qū)為依據(jù)布局基礎產業(yè)和重大項目,既能夠有效避免重復建設,又能夠全面覆蓋規(guī)劃區(qū)域,做到科學布局。因此,一個行政區(qū)可能內嵌多個小型經濟區(qū),一個較大的經濟區(qū)內也可能包含多個行政區(qū),如一體化水平較高的長三角地區(qū),涉及上海、浙江、江蘇等多個行政單元和利益主體,但在市場機制的主導作用下,地區(qū)間自發(fā)形成的分工協(xié)作與經濟聯(lián)系不斷加強,區(qū)域一體化水平不斷提升,有效帶動了區(qū)域經濟的持續(xù)發(fā)展。

(二)經濟區(qū)與行政區(qū)適度分開的必要性

經濟區(qū)與行政區(qū)適度分開是新時代構建區(qū)域協(xié)調發(fā)展機制必須解決好的問題。盡管我國曾探索由不同行政區(qū)組成橫向經濟聯(lián)合體和經濟協(xié)作區(qū),但經濟區(qū)的空間范圍并未能有效突破行政區(qū)劃的藩籬。由于地方保護和市場分割導致板塊利益格局日趨固化,如何實現(xiàn)經濟區(qū)與行政區(qū)適度分離是我國區(qū)域協(xié)調發(fā)展亟待解決的問題。

在市場經濟條件下,經濟要素在一定區(qū)域內的流動、交換以及在特定空間上的集聚與擴散都是由市場機制決定的。企業(yè)總是選擇在自然條件相對優(yōu)越、區(qū)位優(yōu)勢較為明顯、生產要素成本低廉、投資環(huán)境良好的空間投資,勞動力也總會流向工資更高、就業(yè)崗位更多、醫(yī)療教育等基礎設施條件更好的地區(qū)。經濟區(qū)依托具有較強要素集聚能力的中心城市或城市群形成,是各地區(qū)經濟聯(lián)系不斷加強的結果,體現(xiàn)了中心城市或城市群在經濟規(guī)模、產業(yè)發(fā)展、基礎設施、公共服務等方面的綜合競爭力。因此,經濟區(qū)的劃分可不追求省級行政區(qū)劃的完整性,而是以城市經濟發(fā)展空間關聯(lián)模式作為識別基礎(高麗娜 等,2014)。隨著中心城市規(guī)模不斷擴大,發(fā)展成為大都市,在大都市的輻射帶動下形成都市圈,都市圈之間的共同作用形成城市群,在這一區(qū)域發(fā)展的長期過程中,各地區(qū)之間交通設施網絡不斷密集,形成以“城市群為核心、發(fā)展軸為引導、經濟區(qū)合作為重點”的國土開發(fā)空間組織模式(肖金成、歐陽慧,2015)。因而,經濟區(qū)不僅包括城市,還包括由城市輻射帶動的廣大農村地區(qū),具有明顯的城鄉(xiāng)統(tǒng)籌發(fā)展特征。

所謂適度分開是指經濟區(qū)與行政區(qū)既不能完全脫離,也不應完全重疊。經濟區(qū)的范圍應與區(qū)域經濟空間結構特征相協(xié)調,以區(qū)域要素流動通道為骨架,以區(qū)域空間經濟聯(lián)系為基礎,在保持市級行政區(qū)劃完整性的基礎上,充分考慮城市經濟輻射形成的腹地范圍,以地級及以上城市作為劃分經濟區(qū)的基本地域單元,實現(xiàn)行政區(qū)與經濟區(qū)的適度分離和有機融合。但這種分離會加速資源要素向中心城市或城市群地區(qū)集聚,短期內可能會加劇不同行政區(qū)之間的發(fā)展不平衡。這就要求準確把握經濟區(qū)與行政區(qū)劃分的“度”,不僅要考慮區(qū)域當前的經濟發(fā)展狀況,還應從國家戰(zhàn)略層面出發(fā),從發(fā)展遠景的角度考慮,包括城市功能定位、主導產業(yè)選擇、技術進步、交通基礎設施的規(guī)劃與建設、自然資源與生態(tài)環(huán)境保護、國際市場偏好及經濟發(fā)展趨勢等。探索經濟區(qū)與行政區(qū)適度分離改革,既要發(fā)揮市場機制的主導作用,又要綜合考慮區(qū)域經濟的多樣性與互補性,正確處理好政府與市場的關系,通過政策激勵引導區(qū)域合作。

三、經濟區(qū)的區(qū)域劃分及其特征

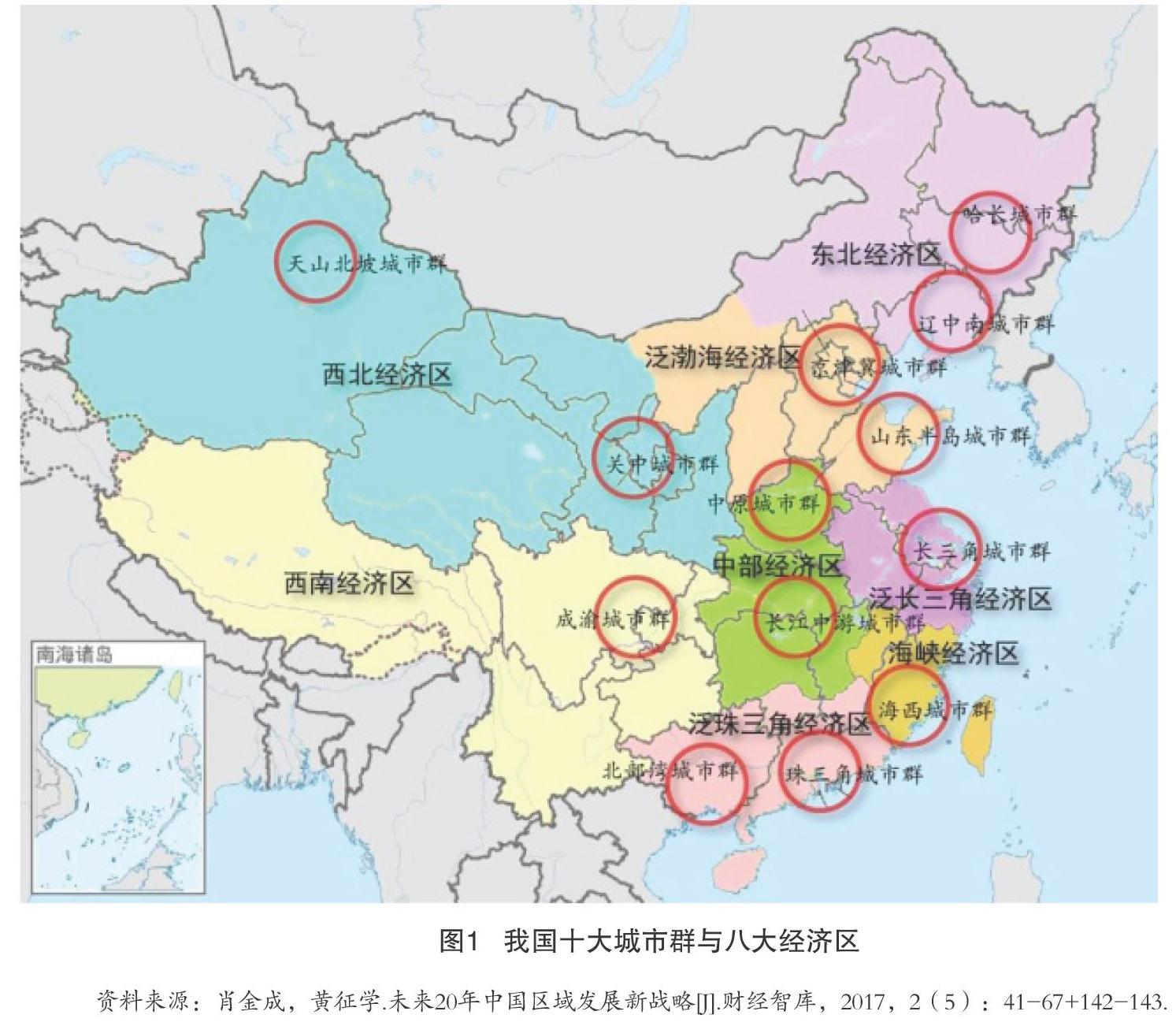

經濟區(qū)的數(shù)量和范圍可根據(jù)不同情況進行調整,在全國層面應以城市群為核心劃分經濟區(qū),發(fā)揮城市群對周邊地區(qū)的輻射力和帶動力,順應“城市—都市圈—城市群—經濟區(qū)”在空間上擴展的客觀趨勢,在全國范圍可構建八大重點經濟區(qū)(圖1)。

1. 東北經濟區(qū)

依托遼中南、哈長城市群,輻射吉林、遼寧、黑龍江和內蒙古東部地區(qū),形成東北經濟區(qū),具體區(qū)域范圍包括遼寧省、吉林省、黑龍江省和內蒙古東部(呼倫貝爾、通遼、赤峰、興安盟、錫林郭勒盟)等地盟市,區(qū)域總面積136.2萬平方千米,占全國總面積的14.6%,至2019年末常住人口1.15億人,實現(xiàn)地區(qū)生產總值5.5萬億元,人均地區(qū)生產總值48220元。東北經濟區(qū)中,遼中南城市群經濟發(fā)展水平較高,包括沈陽、大連、鞍山、撫順、本溪、丹東、營口、遼陽、盤錦、鐵嶺等城市,區(qū)域面積9.8萬平方千米,占東北經濟區(qū)面積的7.2%,2019年,遼中南城市群常住人口3300萬人,實現(xiàn)地區(qū)生產總值2.2萬億元。吉林中部和黑龍江西南部地區(qū)具有較大發(fā)展?jié)摿Α|北經濟區(qū)要以重大交通基礎設施的對接為突破口,加快構建區(qū)域合作的體制機制,共同培育經濟增長極,改善投資環(huán)境,增強東北地區(qū)對經濟要素的吸引力,促進東北地區(qū)整體經濟快速健康發(fā)展。

2. 泛渤海經濟區(qū)

依托京津冀、山東半島城市群,輻射山西、內蒙古中部地區(qū),形成泛渤海經濟區(qū),具體范圍包括北京市、天津市、河北省、山東省、山西省以及內蒙古中部(呼和浩特、包頭、鄂爾多斯、烏蘭察布、巴彥淖爾)等地級市。泛渤海經濟區(qū)總面積78.6萬平方千米,占全國總面積的8.4%。2019年,泛渤海經濟區(qū)常住人口達2.6億人,實現(xiàn)地區(qū)生產總值18.3萬億元,人均地區(qū)生產總值69632元。

泛渤海經濟區(qū)區(qū)位條件優(yōu)越、自然資源豐富、產業(yè)基礎雄厚,是引領我國經濟快速發(fā)展和促進區(qū)域協(xié)調發(fā)展的核心區(qū)域,包括京津冀和山東半島兩個經濟發(fā)展水平較高的城市群。2019年,京津冀城市群和山東半島城市群分別創(chuàng)造地區(qū)生產總值8.4萬億元和5.1萬億元,常住人口分別達1.1億人和5702萬人,人均地區(qū)生產總值分別為74833元和89648元,分別是全國人均生產總值的1.1倍和1.3倍。泛渤海經濟區(qū)突破了傳統(tǒng)的四大板塊界限,有助于促進東中西協(xié)調發(fā)展,但該區(qū)域經濟發(fā)展差異明顯,地區(qū)內部關聯(lián)性和整體性較差,主要表現(xiàn)為東部沿海地區(qū)的城市發(fā)展優(yōu)于中西部城市,特別是北京、天津兩市對資源要素的集聚效應顯著。未來要進一步完善區(qū)域合作機制,加強跨區(qū)域基礎設施的互聯(lián)互通,加強生態(tài)環(huán)境的聯(lián)防聯(lián)控,突出首都圈的龍頭帶動作用,增強河北沿海、山東半島城市群、山西內蒙古能源基地等的支撐功能,建設成為北方地區(qū)對外開放的門戶、輻射帶動“三北”地區(qū)的樞紐,全力打造成為我國經濟增長和轉型升級的新引擎。

3. 泛長三角經濟區(qū)

依托長三角城市群輻射蘇北、浙南、安徽形成泛長三角經濟區(qū),包括上海市、江蘇省、浙江省、安徽省的范圍。長三角地區(qū)是我國發(fā)展水平最高、市場化程度最高、最有國際競爭力的地區(qū)。根據(jù)2016年發(fā)布的《長江三角洲城市群發(fā)展規(guī)劃(2016—2020)》,長三角城市群包括上海、江蘇9市、浙江8市和安徽8市共26市。但是,眾多學者更傾向上海、寧波、蘇州、杭州、無錫、常州、南通、嘉興、湖州、紹興、南京、鎮(zhèn)江、揚州、泰州、舟山、臺州16市的范圍(肖金成,2013;黃征學 等,2018),一是由于26市的規(guī)劃范圍并不是完全依據(jù)市場需求形成的,二是規(guī)劃中的浙南、蘇北及安徽省與16市的經濟發(fā)展水平差距仍然較大,一體化水平不高。

因此,本文將長三角城市群的范圍定為16市核心區(qū),區(qū)域總面積11.3萬平方千米,占全國總面積的1.2%;將泛長三角經濟區(qū)確定為滬、蘇、浙、皖三省一市的范圍,區(qū)域總面積35.8萬平方千米,占國土面積的3.8%。2019年,長三角城市群和泛長三角經濟區(qū)常住人口分別為1.1億人和2.3億人,分別創(chuàng)造地區(qū)生產總值16.3萬億元和23.7萬億元,人均地區(qū)生產總值分別達144397元和105002元,分別為全國平均水平的2倍和1.5倍。泛長三角經濟區(qū)整體發(fā)展水平較高,區(qū)域一體化水平已取得一些成效,但蘇北、皖北地區(qū)經濟實力相對較弱,要通過加強合作、強化對接、做大中心等舉措,推動大、中、小城市與小城鎮(zhèn)形成分工協(xié)作和功能互補的有機整體,提高區(qū)域一體化水平。

4. 泛珠三角經濟區(qū)

依托珠三角城市群輻射廣西、海南和湖南南部地區(qū),形成泛珠三角經濟區(qū),范圍包括香港、澳門、廣東省、海南省、廣西壯族自治區(qū)和湖南省的邵陽、郴州、永州、懷化4市,區(qū)域面積51.6萬平方千米,占全國總面積的5.5%,2019年泛珠三角經濟區(qū)實現(xiàn)地區(qū)生產總值13.9萬億元,常住人口1.9億人,人均地區(qū)生產總值達73495元。珠三角城市群是該經濟區(qū)內經濟發(fā)展水平較高的地區(qū),范圍包括廣州、深圳、珠海、佛山、江門、肇慶、惠州、東莞、中山9個地級及以上城市,城市群面積5.5萬平方千米,占廣東省總面積的14%。2019年創(chuàng)造地區(qū)生產總值8.7萬億元,常住人口6374萬人,人均地區(qū)生產總值達136334元,約為全國平均水平的2倍。

珠三角地區(qū)是我國對外聯(lián)系和經濟開放的窗口,國際貿易與綜合服務功能較強。“十三五”期間,國家大力“支持港澳在泛珠三角區(qū)域合作中發(fā)揮重要作用,推動粵港澳大灣區(qū)和跨省區(qū)重大合作平臺建設”,不斷推動廣州、深圳攜手港澳共同打造粵港澳大灣區(qū),建設世界級城市群。2019年,中共中央、國務院印發(fā)《粵港澳大灣區(qū)發(fā)展規(guī)劃綱要》,明確粵港澳大灣區(qū)要建成充滿活力的世界級城市群、國際科技創(chuàng)新中心、“一帶一路”建設的重要支撐、內地與港澳深度合作示范區(qū)。因此,該經濟區(qū)應抓住粵港澳大灣區(qū)建設的機遇,并與廣西、海南融合發(fā)展,共同打造區(qū)域整體競爭力。

5. 海峽經濟區(qū)

依托海峽西岸城市群與臺北都市圈,輻射粵東北、贛東南和臺灣南部地區(qū),形成海峽經濟區(qū),經濟區(qū)范圍包括福建省和臺灣地區(qū),區(qū)域陸地面積15.9萬平方千米,占我國陸地面積的1.71%,2019年海峽經濟區(qū)常住人口約6217萬人,實現(xiàn)地區(qū)生產總值約8.45萬億元,人均地區(qū)生產總值為133757元,是全國平均水平的1.9倍。海峽西岸城市群包括福州、廈門、莆田、泉州、漳州、寧德6市,區(qū)域面積5.5萬平方千米,2019年常住人口3165萬人,人均地區(qū)生產總值110955元,為全國平均水平的1.6倍。

海峽西岸城市群東與臺灣地區(qū)一水相隔,北承長三角,南接珠三角,是我國沿海經濟帶的重要組成部分,在全國區(qū)域經濟發(fā)展布局中處于重要位置。福建省在海峽西岸經濟區(qū)中居主體地位,具有對臺交往的獨特優(yōu)勢,既是開展對臺合作的基地,又可在合作中加快發(fā)展。福建應加強與臺灣地區(qū)經濟、文化、社會等領域的交流與合作,加快建設海峽經濟區(qū),進一步整合兩岸經濟,促進海峽兩岸緊密聯(lián)系、互利共贏,實現(xiàn)和平統(tǒng)一。

6. 中部經濟區(qū)

依托長江中游城市群和中原城市群,輻射鄂西、湘西、豫西和贛西地區(qū),形成中部經濟區(qū),范圍包括湖北、湖南、河南、江西4省。該經濟區(qū)總面積59.8萬平方千米,占全國面積的6.4%,2019年中部經濟區(qū)承載了2.4億人口并創(chuàng)造了15.5萬億元的地區(qū)生產總值。其中,長江中游城市群面積36.2萬平方千米,包括湖北的武漢、黃石、鄂州、黃岡、孝感、咸寧、仙桃、潛江、天門、襄陽、宜昌、荊州、荊門,湖南的長沙、株洲、湘潭、岳陽、益陽、常德、衡陽、婁底,江西的南昌、九江、景德鎮(zhèn)、鷹潭、新余、宜春、萍鄉(xiāng)、上饒等市縣,2019年常住人口1.3億人,實現(xiàn)地區(qū)生產總值9.6萬億元。中原城市群包括河南的鄭州、開封、洛陽、平頂山、新鄉(xiāng)、焦作、許昌、漯河、濟源等市縣,區(qū)域面積5.7萬平方千米,2019年常住人口4323萬人,實現(xiàn)地區(qū)生產總值3.1萬億元。

中部經濟區(qū)承東啟西、連南接北,是實施促進中部地區(qū)崛起戰(zhàn)略、全方位深化改革開放和推進新型城鎮(zhèn)化的重點區(qū)域,在我國區(qū)域發(fā)展格局中占有重要地位。要發(fā)揮武漢都市圈、長江中游城市群和中原城市群的輻射帶動作用,在促進跨省區(qū)合作的基礎上,做大做強宜昌、岳陽、南陽等區(qū)域性中心城市,形成促進中部區(qū)域經濟發(fā)展的內生動力。

7. 西北經濟區(qū)

依托關中平原城市群和天山北坡城市群,輻射陜西、甘肅、寧夏、青海、新疆、內蒙古西部(烏海、阿拉善)等省區(qū),形成西北經濟區(qū),區(qū)域面積89.5萬平方千米,占全國總面積的9.6%。該經濟區(qū)人口規(guī)模和經濟總量相對較小,2019年常住人口7822萬人,地區(qū)生產總值4.4萬億元,人均生產總值56803元,僅為全國平均水平的八成。關中平原城市群包括陜西的西安、銅川、寶雞、咸陽、渭南、商洛6市,區(qū)域面積7.5萬平方千米,2019年常住人口2670萬人,實現(xiàn)地區(qū)生產總值1.7萬億元。該城市群地處我國內陸中心,是亞歐大陸橋的重要支點,也是西部地區(qū)面向東中部地區(qū)的重要門戶。

西北經濟區(qū)以關中平原城市群為核心,發(fā)展?jié)摿^大,在國家現(xiàn)代化建設大局和全方位開放格局中具有獨特戰(zhàn)略地位。但該經濟區(qū)水資源短缺,除關中地區(qū)外,城市分布相對稀疏。今后應重點建設咸陽、銅川、寶雞、渭南、商洛等區(qū)域性中心城市,適度擴大城市人口規(guī)模,提升綜合承載能力和綜合服務功能,加強與山西的臨汾市、運城市和甘肅的天水市、平涼市的經濟聯(lián)系,在有可靠水資源的地方集聚產業(yè)和人口,對生態(tài)極度脆弱的地區(qū)加強保護,發(fā)展成為東西互動、南北協(xié)同、引領西北、服務全國的開放型經濟區(qū)。

8. 西南經濟區(qū)

依托成渝城市群(成渝雙城經濟圈)構建西南經濟區(qū),包括重慶、四川、西藏、云南、貴州等地區(qū)。該經濟區(qū)總面積相對較大,達144.4萬平方千米,占全國國土面積的15.5%,但經濟總量和人口規(guī)模相對較小,2019年西南經濟區(qū)常住人口為1.7億人,實現(xiàn)地區(qū)生產總值9.8萬億元。成渝城市群以成都、重慶為中心,包括四川省的成都、自貢、瀘州、德陽、綿陽、遂寧、內江、樂山、南充、眉山、宜賓、廣安、雅安、資陽等15市以及重慶市的渝中、萬州、黔江、涪陵、大渡口、江北等27個區(qū)(縣),總面積18.5萬平方千米,2019年常住人口9600萬人,地區(qū)生產總值近6.3萬億元,分別占全國的1.9%、6.9%、6.3%。

成渝地區(qū)是我國西部地區(qū)經濟基礎最好、發(fā)展水平最高、發(fā)展?jié)摿ψ畲蟮膮^(qū)域,是引領西部地區(qū)加快發(fā)展、提升內陸開放水平、增強國家綜合實力的重要支撐,在促進區(qū)域協(xié)調發(fā)展和國際合作中具有重要的戰(zhàn)略地位。西南經濟區(qū)內的云南、貴州、西藏是我國發(fā)展相對落后的地區(qū),地貌復雜、水系豐富、生態(tài)環(huán)境脆弱,今后要借助成渝地區(qū)快速發(fā)展的機遇,依靠成都、重慶兩個中心城市協(xié)同帶動,充分發(fā)揮長江黃金水道的作用,吸引要素在沿江布局,促進各地區(qū)經濟社會發(fā)展,同時,要高度重視生態(tài)保護工作,維護長江上游流域生態(tài)安全。

四、構建經濟區(qū)協(xié)調機制

經濟區(qū)包含不同規(guī)模、不同等級的城市和廣大農村地區(qū),是在市場經濟條件下形成的分工合理、聯(lián)系緊密、以區(qū)域合作為主的綜合性區(qū)域,這種空間組織模式既反映了現(xiàn)實中資源要素的空間關聯(lián),又順應了我國經濟社會發(fā)展在空間上集聚成點、擴散于帶、輻射為面的客觀趨勢,為各區(qū)域發(fā)揮比較優(yōu)勢、形成優(yōu)勢互補的國土空間格局奠定了基礎。將經濟區(qū)作為全國性空間規(guī)劃的基本單元,有利于改變我國人口與產業(yè)不匹配、大城市過大、小城鎮(zhèn)過小、中等城市發(fā)育不良的區(qū)域空間結構不合理狀況。按照經濟區(qū)制定發(fā)展戰(zhàn)略和政策,在經濟區(qū)的范圍內強化聯(lián)系與區(qū)域合作,有利于提高資源配置效率,消除區(qū)域壁壘,促進要素跨區(qū)域流動,避免區(qū)域差距過大。

(一)建立經濟區(qū)和行政區(qū)雙輪管理運行體系

創(chuàng)新區(qū)域政策與管理體制,逐步強化經濟區(qū),弱化行政區(qū)對經濟運行的調控作用,推動建立經濟區(qū)和行政區(qū)雙輪管理的運行體系。針對我國各區(qū)域板塊的不同特點,在充分尊重市場決定性作用的基礎上,推進形成以城市群為核心的經濟區(qū),在經濟區(qū)內建立統(tǒng)一編制、聯(lián)合報批、共同實施的規(guī)劃管理體制,試行建設用地指標、收儲和出讓統(tǒng)一管理機制,以經濟區(qū)為促進區(qū)域協(xié)調發(fā)展的基本單元,在招商引資、項目審批、市場監(jiān)管等經濟管理權限與行政區(qū)范圍適度分離,提高區(qū)域政策精準性,注重解決各類型區(qū)發(fā)展中面臨的突出問題,重點加快基礎設施建設,推進基本公共服務均等化。

經濟區(qū)應滿足生產要素自由流動、產業(yè)布局合理、資源統(tǒng)一調度、信息共享、市場統(tǒng)一等條件,為克服現(xiàn)實中行政區(qū)劃因素的制約,應以完善的區(qū)域合作與協(xié)調機制為根本保證。

(二)建立區(qū)際利益協(xié)調機制

第一,設立跨行政區(qū)協(xié)調管理機構,負責經濟區(qū)發(fā)展規(guī)劃的編制、各地區(qū)重大利益的協(xié)調、統(tǒng)籌協(xié)調區(qū)域合作和區(qū)域經濟一體化戰(zhàn)略決策與政策制定。形成經濟區(qū)省(市、縣)間聯(lián)席會議制度和經濟區(qū)協(xié)同發(fā)展協(xié)商會議制度,每年召開協(xié)同發(fā)展協(xié)商會議,共同協(xié)商解決制約經濟區(qū)發(fā)展的突出問題。

第二,建立區(qū)際利益共享機制。在基礎設施共建共享、生態(tài)環(huán)境工程建設與產業(yè)布局調整等方面尋找各方互惠互利的切入點,如通過建立財稅利益分配機制推進跨區(qū)域項目合作,通過改善區(qū)域交通運營管理機制,協(xié)調城際客運系統(tǒng)、市郊通勤系統(tǒng)及其地方公共交通系統(tǒng)之間的銜接,通過建立醫(yī)療保險共享機制、人才科技合作機制等提高經濟區(qū)公共服務均等化水平。

第三,完善利益分配機制。跨行政區(qū)布局的產業(yè)項目收益由合作各方分享,探索建設項目稅收分配辦法,研究在企業(yè)注冊地和投資地之間合理分配地方稅,項目投產后產生的增值稅、所得稅地方留成部分,合作雙方可在協(xié)商一致的基礎上按一定比例分成。

第四,建立生態(tài)補償機制。重點聚焦標準銜接、科技攻關和生態(tài)補償?shù)确矫妫献鞴步鐓^(qū)域環(huán)境保護與生態(tài)補償機制,在各級地方政府財政轉移支付項目中增加生態(tài)補償項目,建立有利于生態(tài)保護和建設的橫向財政轉移支付制度。

(三)創(chuàng)新協(xié)同發(fā)展體制機制

順應新形勢發(fā)展需要,破除制約協(xié)同發(fā)展的行政壁壘和體制機制障礙,促進各地區(qū)加強溝通交流、對話合作,構建自上而下、統(tǒng)分結合、高效順暢的區(qū)域協(xié)同發(fā)展新機制。一是推進產業(yè)發(fā)展協(xié)同協(xié)作,充分發(fā)揮各地區(qū)資源優(yōu)勢和產業(yè)優(yōu)勢,加強區(qū)域關聯(lián)性優(yōu)勢產業(yè)協(xié)同聯(lián)動;二是統(tǒng)籌公共基礎設施建設,完善區(qū)域交通網絡,以中心城市和相鄰城市互聯(lián)互通為重點發(fā)展城際鐵路,打造以軌道交通和城市快速路為主體的交通圈,形成網絡化、組團式、集約型的區(qū)域空間;三是推進基本公共服務合作共享,加強教育科技交流,推進醫(yī)療衛(wèi)生合作,加強科技合作協(xié)同創(chuàng)新,健全跨市公共服務共享機制,提高資源配置效率;四是推動公共事務協(xié)同治理,統(tǒng)籌生態(tài)環(huán)境管理,協(xié)同流動人口管理和服務,推動社會治理由單個城市向區(qū)域協(xié)同治理轉變;五是促進要素有序自由流動,進一步促進政府與企業(yè)、社會組織的廣泛合作,發(fā)揮多元主體參與經濟建設的積極性,在政府與企業(yè)、社會組織之間構建協(xié)調機制,共同參與區(qū)域性公共產品生產和服務供給。

(四)建立區(qū)域合作機制

積極構建推進區(qū)域合作的組織保障、規(guī)劃銜接、利益協(xié)調、激勵約束、資金分擔、信息共享、政策協(xié)調和爭議解決等機制。率先在交通基礎設施建設、產業(yè)協(xié)同發(fā)展、生態(tài)環(huán)保聯(lián)防聯(lián)控和社會事業(yè)融合發(fā)展等重點領域建立合作機制。各毗鄰市(縣、區(qū))成立專門合作機構,支持行業(yè)協(xié)會、社會組織和企業(yè)參與區(qū)域性公共產品生產和服務的供給。建立區(qū)域合作服務體系,搭建各類合作平臺,促進區(qū)域信息資源、創(chuàng)新資源、人才資源共建共享。鼓勵開展各種形式的洽談會、論壇、聯(lián)席會等,推進區(qū)域合作事項推廣、針對具有多元利害關系的議題與事務進行意見交流與討論協(xié)商,促使公共決策公開化與透明化,提高政策實施的有效性以及居民對于公共部門的信任感。

(五)編制經濟區(qū)發(fā)展規(guī)劃

根據(jù)經濟區(qū)的區(qū)位交通條件、自然條件、經濟基礎等因素,因地制宜地進行科學規(guī)劃與合理布局,明確城鎮(zhèn)發(fā)展的定位和方向。將經濟區(qū)這一空間組織單元納入?yún)^(qū)域發(fā)展規(guī)劃,結合主體功能區(qū)的定位,有選擇地培育發(fā)展幾個經濟區(qū),堅持分類指導、分布開發(fā),使其成為推動區(qū)域協(xié)調發(fā)展的引擎。把經濟區(qū)作為區(qū)域政策的著力點,完善相關政策法規(guī)體系,將經濟區(qū)發(fā)展的總體思路與原則、管理的體制和機制、規(guī)劃的制定與實施、特定區(qū)域的開發(fā)與保護等內容以法律的形式固定下來,盡快研究出臺促進經濟區(qū)合作發(fā)展的政策性文件,發(fā)揮中央政府推動經濟區(qū)合作的促進和引領作用。

[參考文獻]

[1] 武前波,徐偉.新時期傳統(tǒng)小城鎮(zhèn)向特色小鎮(zhèn)轉型的理論邏輯[J].經濟地理,2018,38(2):82-89.

[2] 黃征學.城市群:理論與實踐[M].北京:經濟科學出版社,2014.

[3] 肖金成,黃征學.未來20年中國區(qū)域發(fā)展新戰(zhàn)略[J].財經智庫,2017,2(5):41-67+142-143.

[4] 汪陽紅.讓經濟區(qū)行政區(qū)協(xié)調共進[N].中國經濟導報,2010-07-06(B01).

[5] 周克瑜.論行政區(qū)和經濟區(qū)的關系及其調整[J].經濟地理,1994,14(1):1-5.

[6] 陸大壯.中國行政區(qū)、經濟區(qū)發(fā)展的回顧和展望[J].中國人民大學學報,1994(6):1-6.

[7] 曾冰,張朝,龔征旗,等.從行政區(qū)和經濟區(qū)關系演化探析我國省際交界地區(qū)發(fā)展[J].經濟地理,2016,36(1):27-32+52.

[8] 李榮娟.行政區(qū)與經濟區(qū)的沖突與張力整合——區(qū)域公共治理的視角[J].國家行政學院學報,2007(3):57-60.

[9] 高麗娜,朱舜,顏姜慧.基于城市群協(xié)同發(fā)展的中國經濟區(qū)劃[J].經濟問題探索,2014(5):31-36.

[10] 肖金城,歐陽慧.優(yōu)化國土空間開發(fā)格局研究[M].北京:中國計劃出版社,2015.

Abstract: The economic zone consists of the central city and the surrounding urban and rural areas. The central city radiates the surrounding areas, and the surrounding areas support the development of the central city. The degree of spatial association and integration among each regional unit is gradually deepened. According to different spatial levels, economic zones can be divided into those with small towns as the core, those with regional central cities as the core, and those with urban clusters as the core. The interaction between economic zone and administrative region also needs to be moderately separated. Taking economic zone as the basic unit of national spatial planning can help to change the unreasonable regional spatial structure in China, such as population and industry mismatch, large cities, small towns and underdeveloped medium-sized cities. The eight key economic zones need to further establish regional cooperation and coordination mechanisms.

Key words: Economic Zone; Urban Clusters; Administrative Region; Formation Mechanism; Spatial Coordination

(收稿日期:2021-06-30 ?責任編輯:張 潔)