功能性訓練在普通高等院校羽毛球專項課中應用研究

吳泰陽

(西北師范大學體育學院 甘肅 蘭州 730070)

1、引言

功能性訓練概念起源于運動醫學領域,旨在于幫助運動員減少損傷健康訓練,有意識地將平衡和本體感覺納入訓練中。大多數運動項目是在非固定的環境中進行的,穩定性是由運動員自身提供的,在功能性訓練理論研究中發現球拍類運動需要沖刺、跳躍和頻率急停。因此半身力量至關重要,尤其是單腿力量。傳統體能訓練是在雙腳支撐或穩定的訓練器械狀態下訓練,從訓練穩定狀態與狀態維持者比較,功能性訓練比傳統體能訓練方法更接近競技動作真實穩定狀態,提高了機體維持“相對不穩定狀態”至“穩定狀態”的水平。羽毛球運動的不確定性、比賽無時限性等特點都決定了其比賽環境的不穩定性,因此羽毛球運動在功能性訓練應堅持在“相對不穩定狀態”下進行訓練。將功能性訓練引入到高校羽毛球教學中,對提高羽毛球技術動作教學效果,增強學生身體素質及養成終身體育意識等方面,具有一定的理論意義和現實意義。

2、研究目的

通過在體育學院羽毛球專項班體能訓練中應用功能性訓練,分析制定的功能訓練方案對普通高等院校體育專業學生的羽毛球技術、專項速度素質和身體平衡能力的提升是否非常顯著。

3、研究對象

本文以功能訓練在普通高等院校羽毛球專項課教學中應用為研究對象,以體育教育專業男學生20名為實驗對象,對照組采用傳統體能訓練,實驗組則進行功能訓練。

4、研究方法

4.1、實驗測試法

通過一個教學周期的訓練,以了解功能性訓練與傳統體能訓練對實驗后兩組學生專項技術及素質和平衡能力的不同影響。

4.2、實驗對象

實驗對象絕大部分是通過體育統考進入大學,沒有系統學習過羽毛球技術。通過大二選專項開始持續長期系統訓練,實驗前都經過八周的基本技術學習,因此實驗對象訓練時間大體一致,對實驗對象的影響可以忽略不計,選擇實驗對象的身高、年齡、體重的基本信息及身體素質和羽毛球專項技術進行統計分析。發現兩組實驗對象基本情況及身體素質和羽毛球專項技術測試項目無顯著差異(p>0.05),如表1、2、3 所示。

表1 基本情況

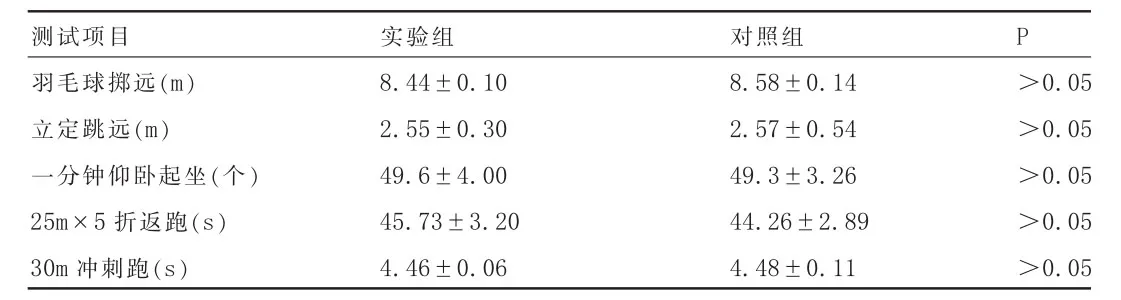

表2 實驗前實驗組和對照組身體素質對比表(N=10人)

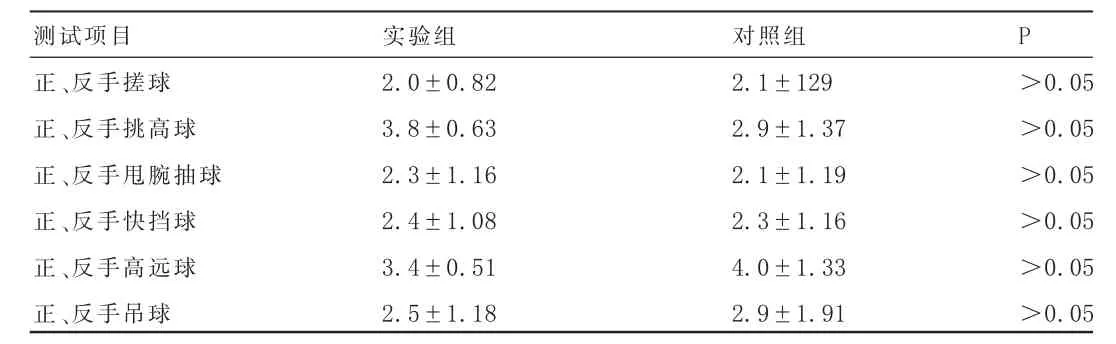

表3 實驗前實驗組與對照組羽毛球專項技術測試成績對比分析

4.3、實驗時間、地點

實驗時間:2018年下學期第八周,實驗為期八周,每周3次訓練,每次練習為每周一、周三課后20分鐘,周五下午第二節課后;實驗地點為西安工業大學體育館。

4.4、實驗項目測試指標選取

(1)羽毛球專項技術測試方法:結合羽毛球擊球技術分類和專項班學生學習羽毛球技術實際的表現后,通過與高水平羽毛球教練對羽毛球專項技術探討與建議選擇羽毛球前、中、后場各兩項技術動作。確定符合學生實際的技術動作路線、擊球落點區域要求每項技術動作測10個球,每個球落在指定的區域算一分前,共六十分。前場技術動作選擇正手、反手搓球技術和正手、反手推球技術;中場技術動作采用正、反手抽球技術,正、反手快擋技術;后場技術采用正、反手高遠球和正、反手吊球。前、中、后場個測試技術動作的正、反手技術各五個球進行測試。根據供球者對每項技術站位、發球做出適當調整,讓測試者能夠順利完成考核。對于發球質量不高的來球舉未持拍手示意此次發球不計入測試技術的球數;

(2)羽毛球專項力量和速度素質指標及測試方法:根據實驗對象具體情況與現實條件的探討和建議,制定能夠反映羽毛球專項運動特征的力量和速度的素質指標。專項力量素質指標為羽毛球擲遠、立定跳遠、一分鐘仰臥起坐,速度指標為25m×5折返跑、30m沖刺跑;

(3)身體平衡測試方法:第一個指標為八級腹橋測試,該測試指標時間一共三分鐘,按照每個時間段持續做不同動作分為八個級別,達到一個級別記3分共24分。第二個測試指標閉眼單腳站立測試,該測試是一個非常簡單的、易于多次重復測試,有效測試兩次取最好成績。

4.5、實驗內容

實驗組的訓練內容為上肢訓練、下肢訓練、核心訓練、動作技能提升訓練,主要以漸進式阻力訓練,由功能最弱到最強進行訓練,采取動作為波比球俯身登山、波比球單腿跳、單腿箱跳、瑜伽球俯臥撐、健腹輪推拉等。對照組訓練內容為力量、速度、耐力、柔韌、平衡素質訓練,主要以自重訓練為主,采取動作為俯臥撐、高抬腿、平板支撐、50m變速跑、立為體前屈等。訓練強度為85%,訓練量10-15次,心率維持在160-170次/min。

4.6、實驗控制

實驗開始熱身及技術教學由專項老師教學,保證每節課大家都能參加,除了體能訓練內容對照組和實驗不一樣,熱身活動、專項技術訓練等內容保持一致。對照組與實驗組體能訓練內容有本班兩位未參加者發出指令,由本人監督,確保實驗對象的訓練強度和間歇時間一致。要求大家在課下都不要做關于體能的訓練,保證實驗的有效性。

5、結果與分析

5.1、羽毛球專項技術指標測試成績的對比分析

實驗組實驗后比實驗前:搓球技術提高了2.4分,挑高球技術提高了1.2分,甩腕抽球技術提高了1.2分,快擋技術提高了1.4分,高遠球提高了2.5分,吊球技術提高了2.0分。對照組實驗后比實驗前:搓球技術提高了0.7分,挑高球技術提高了1.1分,甩腕抽球技術提高了0.7分,快擋技術提高了1.0分,高遠球提高了0.7分,吊球技術提高了0.7分。實驗后實驗組與對照組的羽毛球前場、中場、后場六項專項技術測試成績經過T檢驗,正反手抽球、正反手快擋球、正反手吊球專項技術測試成績P值均大于0.05,實驗后實驗組與對照組前場專項技術、正、反手高遠球技術有顯著差異。中場技術測試移動步伐少、旋轉動作少,基本不太需要爆發力、力量等素質,對上肢力量技巧性、練習熟練度要求較高,因此沒有表現出功能性訓練與傳統體能訓練對中場技術測試結果有差異性。兩項后場技術出現測試成績P值范圍的不同的原因,后場技術本身對力量、爆發力、速度、平衡能力等素質要求較高,兩種訓練方式雖然在不同程度上都對實驗前后后場技術的成績有一定提升,但是吊球技術相對高遠球技術上肢力量技巧性、練習熟練度要求較高,再加之吊球技術難度較大,因此沒有表現出功能性訓練與傳統體能訓練實驗對象實驗后羽毛球專項技術測試結果有差異性。

5.2、羽毛球專項力量和速度素質指標測試成績的對比分析

實驗組實驗后比實驗前:羽毛球擲遠平均遠了0.12cm,立定跳遠平均成績遠了了0.05m,一分鐘仰臥起坐平均多做了1.04個,25m×5折返跑平均快了2.93s,30m沖刺跑平均快了0.18s。對照組實驗后比實驗前羽毛球擲遠平均遠了0.02m,立定跳遠平均遠了0.02m,一分鐘仰臥起坐平均多了2個,25m×5折返跑平均快了0.65s,30m沖刺跑平均快了0.03s。實驗后實驗組與對照組的學生羽毛球專項4項力量、速度素質測試指標經過T檢驗后P<0.01。說明了通過八周實驗訓練實驗組與對照組實驗后羽毛球力量和速度專項素質有非常顯著差異,羽毛球專項的速度、力量素質有明顯提升。

5.3、身體平衡能力測試成績對比分析

實驗組實驗后比實驗前:八級腹橋提高了6.6分,閉眼單腳站立提高了8.8分。對照組實驗后比實驗前:八級腹橋提高了2.4分,閉眼單腳站立提高了2.3分。由此可知實驗組比對照身體平衡能力實驗后平均成績提高幅度大。實驗后實驗組與對照組的兩項身體平衡能力測試成績經過T檢驗,八級腹橋測試成績P值小于0.05,閉眼單腳站立測試成績P<0.01。表明了實驗后實驗組與對照組身體平衡能力的兩項測試成績有顯著差異,實驗后實驗組總體上對機體平衡性、穩定性的控制能力優于對照組。

6、結論與建議

6.1、結論

功能性訓練比傳統體能訓練更能明顯提高羽毛球力量、速度專項素質;對羽毛球專項前場、后場技術的提升明顯;對于中場技術有一定提升;更能有效提高身體平衡能力。

6.2、建議

(1)在普通高院校的體育專項技術教學中,應當結合運動特征合理的設計功能性訓練方法。充分考慮所采用的訓練動作是否與專項技術相符合,使訓練更加趨于專項化,這樣既能提高學生的專項素質水平,又能提高專項技術水平;

(2)在普通高等學校的體育課上進行功能性訓練時,要對所有學生體能水平有全面了解,根據每名同學體能的差異性劃分層次進行訓練。其訓練負荷量、強度要不斷科學調整;

(3)正確認識兩種訓練之間的關系,根據訓練難度由低到高、動作的變化、如靜態或動態、施加外力、等幾個方式的不同組合,來循序漸進、合理的將核心力量訓練與一般性腰腹力量訓練相互結合。