注射用益氣復脈(凍干)聯合西醫基礎治療慢性心力衰竭的臨床療效及安全性分析

郭英杰 王志業 李善敬 許錦榮 王滿霞

慢性心力衰竭由于多種心臟疾病引發的心臟舒張收縮功能不全,致使心排血量不能滿足機體代謝需求而發生的體循環和肺循環淤血的臨床綜合征,該疾病有諸多特點,包括:較高的發生率、較差的預后和較高的病死率[1]。既往的臨床西醫治療常選擇強心、利尿、擴張血管、血管緊張素轉化酶抑制劑、血管緊張素受體拮抗劑和β受體阻滯劑。上述治療方法均被大量循證醫學證據證實,不僅使患者的臨床癥狀得以改善,還可以將患者心血管事件和病死率明顯降低,預后改善的同時使患者生活質量明顯提高[2]。在臨床實踐中西醫常規治療雖然可獲取一定的療效,但是仍存在諸多不良反應。為此,本文選取2019年4月~2020年4月在本院診療的70例慢性心力衰竭患者作為研究樣本,探究注射用益氣復脈(凍干)聯合西醫基礎治療的臨床療效。

1 資料與方法

1.1一般資料 選取2019年4月~2020年4月本院收治的慢性心力衰竭患者70例,依據隨機原則將其分為研究組和參照組,每組35例。研究組男21例,女14例;年齡40~79歲,平均年齡(58.5±8.6)歲;基礎心臟病:30例冠心病,2例風濕性心臟病,3例擴張型心臟病。參照組男25例,女10例;年齡41~78歲,平均年齡(59.3±8.2)歲;基礎心臟病:31例冠心病,1例風濕性心臟病,3例擴張型心臟病。兩組一般資料比較,差異均無統計學意義(P>0.05),具有可比性。

1.2納入及排除標準 納入標準:與《中藥新藥臨床研究指導原則》中醫診斷相符;與《內科學》(第7版)西醫診斷相符;臨床資料完整;經倫理委員會批準;家屬獲得同意后簽訂知情同意書。排除標準:存在急性心力衰竭和急性心肌梗死;存在臟器功能衰竭;存在血液系統疾病和免疫系統疾病;存在精神障礙;存在合并腫瘤[3]。

1.3方法 參照組患者給予西醫基礎治療,結合《2018中國心力衰竭診斷和治療指南》,告知患者入院后需臥床休息,飲食對鈉的攝入嚴格把控,配合吸氧,糾正水電解質異常,另外給予螺內酯和呋塞米利尿藥物,地高辛為主的洋地黃制劑,卡托普利等血管緊張素轉換酶抑制劑,美托洛爾等β受體阻滯劑。若患者處于急性期或加重期可給予西地蘭、硝普納和新活素等藥物[4]。研究組在參照組治療基礎上聯合注射用益氣復脈(凍干)(天津天士力之驕藥業有限公司,國藥準字Z20060463)治療,3.25 g/次,1次/d,經250 ml的5%葡萄糖注射液進行稀釋,靜脈滴注,進行1個療程(2周)治療。

1.4觀察指標及判定標準 比較兩組治療后的治療效果及LVEDD、LVEF、6MWT、NYHA分級、NT-proBNP、不良反應發生情況。療效判定標準:依據《中藥新藥臨床研究指導原則》進行評估[5],結果分為顯效、有效和無效三個等級。顯效:NYHA分級恢復至Ⅰ級,臨床癥狀和體征完全消失,檢查指標與治療前相比較改善顯著;有效:NYHA分級恢復至Ⅱ級,臨床癥狀和體征有所好轉,各項檢查指標與治療前相比較有所改善;無效:臨床癥狀、體征和心功能未見任何變化,甚至加重。總有效率=(顯效+有效)/總例數×100%。利用心臟彩色多普勒超超聲檢查患者左心功能,對患者的LVEDD和LVEF進行統計。利用6MWT評估患者運動耐量,讓患者對試驗過程進行掌握,初測為2次適應性6MWT,試驗間隔<60 min,完成后再次進行6MWT。若4次步行距離差異<10%,取平均值,若4次步行距離差異>10%,再次進行1次試驗,取5次結果平均值。采集患者3 ml外周靜脈血,利用固相免疫層析法檢測血漿NT-proBNP水平。

1.5統計學方法 采用SPSS22.0統計學軟件處理數據。計量資料以均數±標準差()表示,采用t檢驗;計數資料以率(%)表示,采用χ2檢驗。P<0.05表示差異有統計學意義。

2 結果

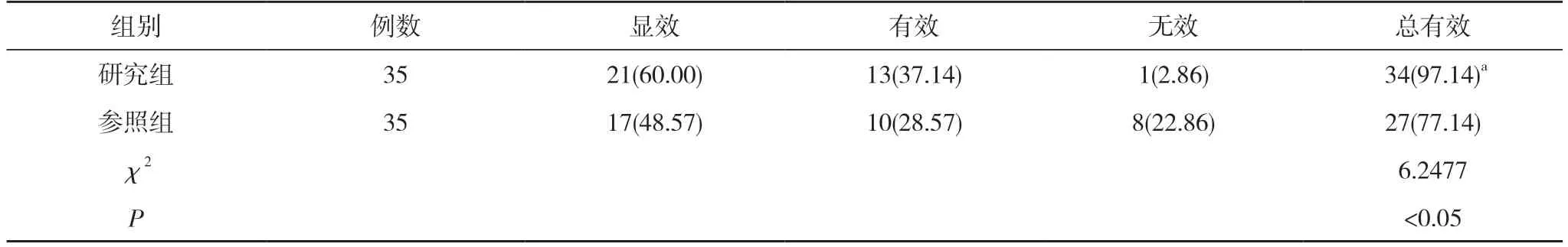

2.1兩組治療效果比較 研究組治療總有效率97.14%高于參照組的77.14%,差異具有統計學意義(P<0.05)。見表1。

表1 兩組治療效果比較[n(%)]

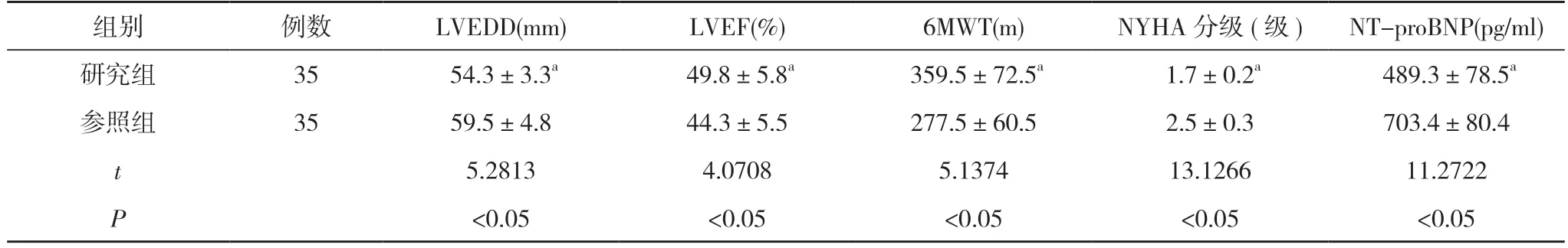

2.2兩組LVEDD、LVEF、6MWT、NYHA分級、NTproBNP水平比較 研究組患者LVEDD(54.3±3.3)mm、LVEF(49.8±5.8)%、6MWT(359.5±72.5)m、NYHA分級(1.7±0.2)級、NT-proBNP(489.3±78.5)pg/ml均優于參照組的(59.5±4.8)mm、(44.3±5.5)%、(277.5±60.5)m、(2.5±0.3)級、(703.4±80.4)pg/ml,差異均具有統計學意義(P<0.05)。見表2。

表2 兩組LVEDD、LVEF、6MWT、NYHA分級、NT-proBNP水平比較 ()

表2 兩組LVEDD、LVEF、6MWT、NYHA分級、NT-proBNP水平比較 ()

注:與參照組比較,aP<0.05

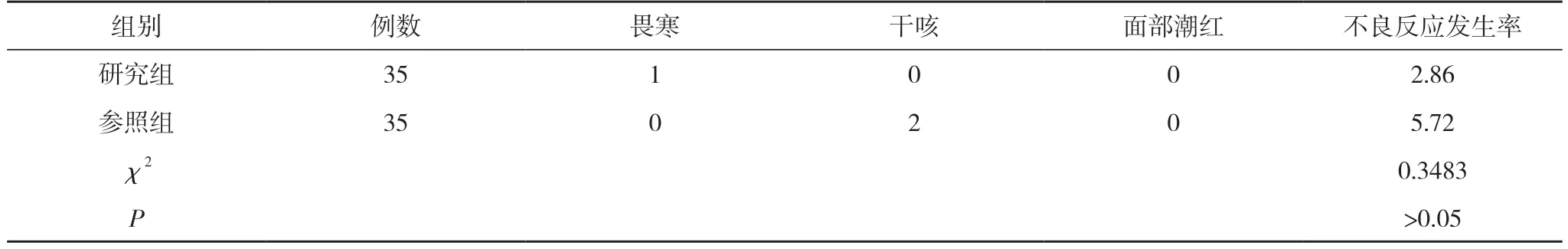

2.3兩組不良反應發生情況比較 研究組患者治療后出現1例畏寒(2.86%),停藥后肌內注射25 mg鹽酸異丙嗪注射液,畏寒癥狀消失;參照組患者治療后出現2例干咳(5.71%),考慮與血管緊張素轉換酶抑制劑有關,換為血管緊張素受體拮抗劑后咳嗽消失。研究組不良反應發生率2.86%與參照組的5.72%比較,差異無統計學意義(P>0.05)。見表3。

表3 兩組不良反應發生情況比較 (n,%)

3 討論

慢性心力衰竭會致使心排血量不足,不能滿足機體代謝需求,細胞、組織和器官的血液灌注也會嚴重缺乏,臨床特征表現為頭暈、乏力和呼吸困難。從現代流行病學統計來看,慢性心力衰竭的發病率和因此引發的死亡率逐年增加,此疾病是危害人類健康最嚴重的心血管病癥[6]。

心力衰竭為進行性疾病,其誘發機制與心肌重塑有關[7]。近年來對慢性心力衰竭的深入研究發現,心力衰竭會致使血流動力學發生異常,同時會改變神經體液,心臟負擔會加重,使疾病發生惡化。因此,臨床西醫治療常選擇強心、利尿和擴血管藥改善血流動力學,同時還與血管緊張素轉化酶抑制劑、血管緊張素受體拮抗劑、β受體阻滯劑聯合,在一定程度上可對心力衰竭進展期間被過度激活的神經-內分泌系統進行抑制[8]。

從中醫角度來看,慢性心力衰竭屬于“心悸、水腫”范圍內,誘發制劑與心氣陽虛和陰虛有關,因此中醫治療常遵循扶正固本和祛邪治標的原則[9]。注射用益氣復脈(凍干)粉劑主要由紅參、麥冬、五味子構成,其中紅參可起到補元氣的效果,麥冬可養陰生津,五味子可斂心氣,諸藥結合可起到止渴生津和養陰益氣的效果。從現代藥學結果來看,紅參可將心肌能量儲備和心肌收縮力明顯增強,使機體組織的耐缺氧能力得到強化,對心肌代謝、DNA、RNA合成起到促進作用[10];麥冬可對心肌細胞予以穩定,正性肌力作用較好;五味子可對心肌收縮能力進行強化,使微循環得以改善的同時對心力衰竭期間出現的病理改變進行糾正[11]。另外,紅參、麥冬和五味子的有效成分包括人參皂苷、麥冬皂苷、麥冬黃銅和五味子素,可加快兒茶酚胺的分泌速度,對鈉離子和鈣離子的交換起到促進作用,對心肌細胞Na+、K+-ATP酶活性進行抑制,從而使體循環阻力得以降低[12,13]。上述成分還可對垂體-腎上腺素分泌進行刺激,使心肌收縮能力明顯增強。另外,輔料甘露醇可將利尿消腫效果充分發揮,使心臟負荷明顯降低[14]。

經本文數據結果可以看出,研究組接受注射用益氣復脈(凍干)聯合西醫基礎治療后,研究組治療總有效率97.14%高于參照組的77.14%,差異具有統計學意義(P<0.05)。研究組患者LVEDD(54.3±3.3)mm、LVEF(49.8±5.8)%、6MWT(359.5±72.5)m、NYHA分級(1.7±0.2)級、NT-proBNP(489.3±78.5)pg/ml均優于參照組的(59.5±4.8)mm、(44.3±5.5)%、(277.5±60.5)m、(2.5±0.3)級、(703.4±80.4)pg/ml,差異均具有統計學意義(P<0.05)。研究組不良反應發生率2.86%與參照組的5.72%比較,差異無統計學意義(P>0.05)。表示注射用益氣復脈(凍干)聯合西醫基礎治療可將臨床治療效果顯著提升,患者心功能改善的同時使血漿NT-proBNP水平明顯降低,另外還可以使患者預后得以改善,生存質量明顯提升,有較高的安全性,較常規西醫基礎治療更具優勢[15]。

綜上所述,慢性心力衰竭予以注射用益氣復脈(凍干)聯合西醫基礎治療可獲取顯著的治療效果,不僅使患者心功能得以改善,還可以將血漿BNP水平明顯降低,具有較高的可行性,值得推廣。