劍、匕首、筑和地圖

摘? 要:器物美學具有三重內涵。首先,它包含通過欣賞和使用器物來進行審美觀照的內容;其次,它將日用百物都納為研究對象,探究器物所構成的生活世界的價值與意義;最后,器物美學作為思想范式,幫助我們從媒介的角度來打量藝術。“荊軻刺秦王”故事中的劍、匕首、筑和地圖,能夠幫助我們實證性地揭示出后兩方面內容的存在。進一步,這也能幫助我們回答“功利性的器物有可能成為美學研究的對象嗎”這個關鍵問題,從而確立器物美學的理論合法性。

關鍵詞:器物美學;荊軻;劍;匕首;筑;地圖

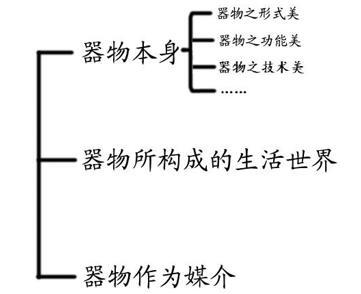

器物美學研究,可從以下三方面展開:

器物美學所面對的,當然是器物本身,不再將美學的視野局限于純粹的藝術領域,而是將日用工藝、物質文化都包入審美分析的范圍,從中實證性地、物質性地發掘出美學思想的新鮮火花。

這第一層面的器物美學研究,不僅包括對器物之形式美的觀照,還包含其他諸多層面。例如,不僅用審美的目光來打量器物,還需要用身體行動來與之交往,在使用、體驗器物中獲取最為生動活潑的審美感受:“器物美學的審美途徑是欣賞和使用。”[1]就此而言,這一層面的器物美學最為基本,是工藝美術、設計美學的繼承者,可視為生活美學、日常生活審美化等理論思想的進一步深化。

第二層面,各種各樣的器物構成了一個活生生的生活世界,我們在其間才找到了存在的可能。于是,我們不能僅僅關注具有形式美、功能美的工藝品,還需進一步擴大研究范圍,將日用百物都納為研究對象,由此探究器物所構成的生活世界的價值與意義。這一路徑當然是對現象學美學研究的繼承與發展。

第三層面,器物美學還需要升華為一種思想范式,不僅作用于器物,還可以幫助我們從新鮮的角度來打量藝術。也就是說,我們將把藝術品首先視為器物來理解,由此發掘出其中新穎的面相。例如,一件四條屏山水,就首先應被視為一面屏風而非一幅繪畫來對待。如此理解器物美學也并非無中生有,它其實不過是對過往藝術理論(例如贊助人研究、贗品研究等)的別樣呈現罷了。

以前學界對器物美學的討論,多著眼于第一層面的內容。而在此領域,有一個關鍵的問題不可不察:在康德美學將無功利性定為藝術美學的內在要求之后,功利性的器物有可能成為美學研究的對象嗎?無需贅言,這個問題在近年的生活美學討論中曾反復出現;在此只希望指出:器物美學第二、三層面的內涵,將給這個問題一個肯定性的答案。

本文通過分析《史記·刺客列傳》“荊軻刺秦王”中秦王的劍、荊軻的匕首和高漸離的筑這三件器物,為器物美學的第二層面內涵立論;通過對“地圖”作為器物和理論象征的分析,闡釋器物美學第三層面的內涵。

以上兩層面的分析,將幫助我們回答上文的問題,確立器物美學的合法性:器物美學以器物的功利性為基礎,將其現象學式地提升到了阿倫特所特指的“藝術品”的高度,從而使其具有了永恒的持存性。由此,器物順理成章地成為了美學觀照的對象。

一、荊軻刺秦王

本文分析的4件器物,均出于《史記·刺客列傳》[2]:衛人荊軻,于始皇帝20年(公元前227年)試圖刺殺秦王嬴政;行刺雖然失敗,荊軻卻在歷史上永遠地留下了自己的英名。

從古至今,世人眼中的荊軻就有著不同的形象,或褒或貶,五花八門:陶淵明《詠荊軻》中的荊軻,義薄云天,慷慨悲壯;劉因《吊荊軻文》卻認為,荊軻是一個“遺千古之盜名”“死而傷勇”之人;莫言《我們的荊軻》筆下的荊軻,被塑造成一個貪圖虛名的投機者、市儈;張藝謀《英雄》中的荊軻,卻是一位舍小我濟天下的大俠……

對荊軻刺秦故事的各種詮釋,聚訟紛紜,似乎都各有所據,卻又像在自我發揮,無中生有。造成這一現象的一個重要原因,在于這些說法時常都只是在試圖“以意逆志”,并沒有實證性地對文本進行深究。它們都可被歸類為評點或者筆記,是一種文學的再創作。

相反,不論荊軻、高漸離,還是秦王,他們都生活在一個器物構造的生活世界之中——比如,荊軻的匕首、高漸離的筑和秦王的劍,與燕國的地圖一起,支撐起了故事發生的時空世界。每個故事中的人物,都并非在孤立地行動,他們不僅會彼此作用,而且還總是與故事中的環境、物品、用具等器物相互影響。也就是說,作為讀者,我們不僅要觀察故事中人物的活動,還需要關注故事中器物的作用。這兩方面一直都糾纏在一起,共同創造著故事的脈絡。有的故事里面,器物的身影被作者特別點出,這些顯在的器物,在故事中發揮著主動的作用與功能。例如,莫泊桑的《項鏈》以及契訶夫的《掛在脖子上的安娜》,故事標題就醒目地指出了項鏈、“安娜”勛章在故事里的重要性。還有一種情況極富意味,雖然使用了某一事物來為作品命名,但該事物在故事中卻并沒有怎么露面,這時該事物就作為某種隱喻或者象征,為作品罩上了一層含蓄的話外之音。例如,井上靖的《核桃林》與渡邊淳一的《無影燈》,這兩部作品都只在小說的末尾才寥寥幾筆提到核桃林、無影燈,即便如此,我們最后卻能夠感到這兩樣事物之于小說故事、人物、世界觀的悠遠寓意——整個故事就像謎底一樣,解開了小說封面上莫名其妙的標題的謎語。第三類器物,就是作者雖未提及,卻在故事中發揮著隱蔽而關鍵的作用,讀者需要積極地將它們挖掘出來,如此才能更好地進入故事世界。

在此,我們希望從史記文本中的4件器物入手,在實證分析基礎上,試探荊軻、秦王所在的那個生活世界,從而可能獲得更為真切的審美感受,做出更加堅實的審美理解與判斷。

二、秦王的劍和荊軻的匕首

荊軻入咸陽宮,圖窮匕見,可惜一擊不中,功虧一簣。面對危機,秦王試圖拔劍,卻不可立拔,只能倉皇逃竄,躲避荊軻的追擊。驚慌稍定,秦王負劍,終于拔劍在手,一斬即斷荊軻左股。至此,荊軻大勢已去,刺秦失敗。

在以上刺殺活動中,匕首與劍成為了我們做出正確理解與評價的關鍵器物。比如,有的學者不問青紅皂白,就斷言秦王被酒色敗壞了身子,不然怎么連一把劍都不會拔、拔不動呢。這就是對秦王所配寶劍的無知,才產生了以上錯誤的判斷。

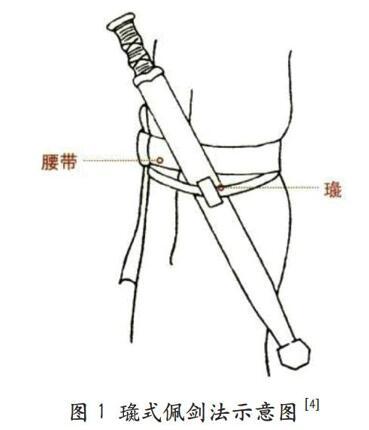

先說劍,秦王為何一開始無法將劍拔出?后來為何要負劍,才拔出劍來,原因有二:一是秦王佩劍太長,二是秦王佩劍的方式為璏式佩劍法。

西漢文獻《鹽鐵論》有言:“荊軻懷數年之謀而事不就者,尺八匕首不足恃也。秦王……介七尺之利也。”由此可知,秦王劍長七尺。漢代一尺為23.1厘米左右,七尺即 161.7厘米[3]。古代中國,寶劍既是戰爭中的兵器,也是日常生活中的禮器,以其長短直接體現佩者的等級高低。戰國兩漢,七尺劍專供帝王、諸侯佩戴,原因無它,就是長,以此標志佩戴者的高貴身份。故而,秦王所佩戴的,是一柄長達160厘米左右的超級大劍。

這樣的一柄長劍,并非青銅制作,而應該是鐵劍。在冷兵器時代,戰斗時兵刃是一寸長一寸強,長劍自然占盡優勢。但是因為青銅材料不夠堅硬,所以無法制作過長的器具,故而青銅劍多為短劍,長度極限在90厘米左右,例如戰國末期秦兵大量使用的加長青銅劍,就沒有超過90厘米多少。與青銅相比,鐵質更為堅實,故而鐵劍能夠做得更長;而考古發掘也表明,在戰國時期,秦國已能制作精良的鐵劍。故秦王之七尺劍當為鍛造之鐵劍,而非青銅鑄造,如此才夠長夠威武夠鋒利,能一劍斬斷一腿。一般的青銅短劍,使用方法多為直刺(陳凱歌電影《荊軻刺秦王》中的秦王,手持的就是一柄青銅短劍,故而只能一下下艱難地戳刺),無法如“刀”一樣用來砍殺。秦王之劍由于有七尺,又是鐵質鍛打制成,才可能用來砍劈。

正由于佩劍超長,自然不便拔出,這是秦王最開始無法順利拔劍的一個重要原因。同時,秦王采用的璏式佩劍法,也是造成這一窘境的另一個關鍵因素。

對于較為短小的佩劍,從身前直接拔出當然沒有問題,但如果寶劍過長,則只能連劍帶鞘從身上取下,再一手持劍鞘一手握劍柄來拔。故而秦王在發現劍長無法順利拔出時,首先就是打算握住劍鞘(“操其室”),試圖將其從固定劍鞘的腰帶上扯下來,卻由于連接劍鞘與腰帶的“璏”太過堅固而失敗。后來,驚慌的秦王才在群臣的提示下,使用了將劍沿腰帶推到背后、再從頸后探手握住劍柄拔劍的方法[5]。

再來看匕首。匕首,即為短劍,只因為劍柄作“匕”(匙)形,故而得名。匕首、短劍,都只能作為近身防衛的兵器,其殺傷力有限,只能直刺,不便砍劈。而秦王長劍七尺,一劍砍下,匕首自然無法抵擋。

匕首對戰長劍,前者全無勝算,這是荊軻從一開始就知道的事情——他幾乎只有唯一的一次機會,在圖窮匕見的一霎那,手持匕首,近身刺殺。而秦王拔出長劍之時,就是荊軻的死期了。因為,冷兵器對戰,從來就是長的占盡勝算,匕首作為短劍,萬萬不是秦王巨劍的對手。

歸納以上所得,相信我們可以對荊軻刺秦有了更為切身的體會。于荊軻而言,他定然早就知道他只有非常寶貴的一次機會刺殺秦王,只要秦王抽出長劍,他就只有死路一條。現實中的戰斗,沒有什么神奇的武功劍法,靠的就是武器上的優勢、身體上的反應、心理上的沉著。荊軻不是一個多么高明的劍客,這在荊軻故事的一開頭就提示得很清楚。荊軻也完全知道,秦王隨身一直佩戴著一柄七尺長劍。他一到秦國,就能找到路子行賄拜見秦王,可見燕國的情報搜集工作并不含糊。荊軻作為一個使劍之人,也完全了然匕首對長劍會處在什么樣的劣勢——在明了這一切之后,荊軻仍然踏上了刺秦的艱程。“風蕭蕭兮易水寒,壯士一去兮不復還!”誠哉斯言!壯哉斯人!

秦王應對刺殺的反應,顯示出他非同尋常的智勇,不愧為一代始皇帝。首先,一柄七尺長劍,分量不輕,他卻常年佩戴,須臾不離,這與后來東漢那些只是裝模作樣佩戴一柄木劍來顯擺身份的貴族相比,實在有云泥之別。其次,秦王在刺殺發生后,雖然十分慌亂,卻不僅奮力掙扎、逃脫了最危險的一擊,還能在致命的匕首時刻在身后揮舞的過程中,最終成功拔劍反擊成功。秦王的反應確實超出常人許多,完全配得上成為荊軻刺殺的對象。

三、高漸離的筑

“筑”,在刺秦故事中出現數次,其功能可分為兩類。有時候,它的身份是樂器,高漸離擊筑,荊軻和而歌之。還有的時候,筑化身為一件兵器,高漸離意欲靠它來行刺秦王,完成朋友荊軻的遺愿。具有樂器與兵器雙重身份的筑,成為了我們進入荊軻、高漸離生活世界的一件關鍵器物。

筑是中國古代的一種擊弦樂器,戰國時代,在民間廣泛流行;因以竹尺擊弦發聲,由竹而筑,從而得名。據史籍記述,筑為狹長木質樂器,長約100厘米左右。側面觀之,形似一口拉直的鍘刀。筑約有一半是柄狀實心木,單手握持;另一半為一個空心共鳴箱,可設五根弦。雖說筑在民間久已失傳,但現在已經考古發掘出實物與明器,還有若干圖像可供參考,不難想象其風采。

筑的演奏方式,非常奔放自由:演奏者一手握筑柄,一手持竹尺,敲擊筑弦發聲。演奏者的竹尺,伴隨著歌手的旋律在空中揮舞,由此產生了酣暢的律動感與節奏性。

《史記》記載了荊軻與高漸離的兩次擊筑和歌,第一次在燕國鬧市之中,“荊軻嗜酒,日與狗屠及高漸離飲于燕市,酒酣以往,高漸離擊筑,荊軻和而歌于市中,相樂也,已而相泣,旁若無人者。”第二次在易水河畔,“高漸離擊筑,荊軻和而歌,為變徵之聲,士皆垂淚涕泣。又前而為歌曰:‘風蕭蕭兮易水寒,壯士一去兮不復還!復為羽聲忼慨,士皆瞋目,發盡上指冠。”兩次和歌,筑音帶出的歌聲都產生了同樣的悲愴感人的審美體驗。筑音,成為了荊軻刺秦最為恰當的伴奏。

而筑作為樂器與兵器的雙重身份,正來自于它在表演活動中具有的特殊器物性質。樂“器”之于音樂的影響,大體可分為三個方面。首先,是其器物的物理特性,可以讓樂音帶有獨具一格的音色。不同的樂器,即使演奏同一音高的樂音,也會產生各自不同的審美體驗,音色的影響居功至偉。例如,改編自巴赫《樂隊組曲第三號》的《G弦上的詠嘆調》之所以如此廣受贊美,小提琴婉轉動聽的音色發揮了至關重要的作用。其次,樂器的影響,還體現在由此催生了不同的演奏方式和演奏技巧。例如,當琵琶由早期的橫抱改為后來的豎持以后,其演奏技巧得到了極大的發展與豐富,從普通的伴奏樂器蛻變為一件重要的獨奏樂器。樂器的不同演奏技巧,當然與樂器本身的器物性質聯系密切。由木吉他而電吉他,所帶來的是一系列新鮮的演奏技法,推弦、點弦、搖把……由此開創了吉他音樂的新天地。最后,基于以上兩方面,自然而然地引發了演奏者不同的藝術追求,創造出聽眾不同的審美感受。與古典吉他正襟危坐、嚴謹規范的演奏方式不同,電吉他張揚狂放、五光十色的表演方式,油然而生搖滾樂叛逆、反抗、表現自我的音樂精神。綜合以上三方面,以此考察高漸離筑的演奏,一方面,我們可以說是荊軻高漸離兩人快意人生、脫俗放浪的精神氣質,讓他們鐘愛上筑音;另一方面,我們也完全可以認為,正是筑音節奏鮮明的音樂性質、舒展奔放的演奏方式、激蕩感人的藝術品格,才造就了荊軻、高漸離兩人先后直面生死的千古壯舉。

張承志曾經推測,兩人在易水和歌之時,就已經有了一個生死的約定和誓言:如果荊軻沒能完成刺秦計劃,則高漸離將再次踏上刺秦的征程[7]。張承志的這個想法,當然是出于他小說家的豐富想象,卻在筑的器物特性上可以找到證據支持:正因為筑形似鐮刀,又不過于沉重,便于揮舞,才能不僅作為樂器供荊軻、高漸離兩人手舞足蹈悲而歌之,還可能化為行刺的武器。

四、督亢的地圖:作為器物與象征

荊軻所貢獻給秦王的是燕國督亢之地圖。戰國燕之督亢,即今天河北省固安、涿州一帶,面積約有50 里見方,境內有包括易水等的眾多河流,農業水利設施發達,故而號稱“膏腴之地”,據說十分富庶。督亢與易水重疊的空間位置,也由此帶出了易水送別不一樣的闡釋可能:易水,作為一條重要的界河(曾經分隔燕趙兩國),具有著重要的軍事價值,阻隔南北、屏障京師。將督亢地圖獻給秦王,如果行刺失敗,將無異于讓秦軍如虎添翼,未來的進攻將更加迅猛。如此一來,易水之悲歌,不僅是在演唱荊軻個人的生死成敗,也同時在奏響燕國未來的命運交響曲。不出所料,荊軻行刺失敗以后,秦軍虎狼之師立馬撲過來。第二年始皇帝21年,得燕太子丹首級。再4年,始皇帝25年,秦滅燕。

故而秦王對燕國督亢地圖的向往,其實質就是希望借此獲得該地重要的地理信息、軍事情報、經濟信息,為以后攻取燕國做好準備。何謂地圖?地圖就是“通過一系列圖示、注記、比例尺、投影等手段和方法使‘感知的地理環境可視化,成為承載著客觀自然環境和社會文化信息的圖像符號”[8]。可見,地圖本質上就是對地理信息的記錄,就是對信息的儲存與呈現,地圖的繪制方式、制作媒介等,都是為了這一功能服務的。而地圖作為器物的存在形態在此并不具有關鍵價值,因為它的本質只是“圖像符號”而已。

但秦王萬萬沒有想到的是,他眼皮子底下的地圖卻并非僅僅是呈現信息的圖像符號,而成為了一件藏匿奪命匕首的具體器物。地圖的器物性質,在此具有著理論上的象征含義——我們不能僅僅關心藝術品、工藝品的審美表象、外在形式美,而應該首先考量它們作為器物存在的身份。這正是器物美學第三個層面所包含的內容。

比如說,面對一件藝術品,我們首先需要注意到的,是它作為器物存在的方式方法。一方面,我們可以在手中細細地把玩一幅扇面仕女,可以在收放舒卷中徘徊于長卷山水的運動畫面;另一方面,我們卻必須與莫奈的《睡蓮》保持足夠的欣賞距離,必須圍繞羅丹的《吻》移動觀察……藝術品在此首先是一件器物,進而被構造為審美的對象,器物在此作為媒介,才使得審美的體驗恰當地被構造出來[9]。所以,我們需要主動地關注故事中潛在的器物所發揮的作用,需要認識到審美表象之下藝術媒介所產生的重要影響。

五、結語

經由劍、匕首、筑和地圖這些具體器物,我們得以一瞥荊軻所處的時代,對《史記》文本、對這些器物和其使用者所共在的那個生活世界有了更加活潑的感受與理解,器物美學的魅力正在于此。如果有人對此表示懷疑,認為這并非美學的研究內容的話,或者他不妨去看看魯迅先生的《魏晉風度與藥及酒之關系》。

進一步來說,雖然我們是從這些器物的功用性質出發來展開的分析,但卻能夠深入到它們所構造的生活世界中,從精神層面來體會其意義與價值,這表明了器物美學具有當然的合法性。面對這些器物,我們并不是在功利性地使用它們,而是在把它們化為超越時空的持存物來看待。著名哲學家阿倫特曾經談到,藝術品與那些作為消費品的事物之間的區別,就在于后者會由于使用而被人們拋棄;相反,藝術品卻帶有一定的永恒的持存性,將伴隨終有一死之人,為其提供些許慰籍[10]。器物美學對器物的理論考察,也正是要將其提升到這種具有永恒持存性的高度,將其化為精神性的存在。或許,這正是器物美學可能成立的內在原因吧。

參考文獻:

[1]許明.從純粹形而上的建構到對審美器物的重視--中國美學的突圍[J].理論學刊,2012(9):115-122,128.

[2]司馬遷.史記[M].北京:中華書局,1959:2526-2539.

[3]孫機.漢代物質文化資料圖說(增訂本)[M].上海:上海古籍出版社,2008:35.

[4]伯仲.中國傳統兵器圖鑒[M].北京:東方出版社,2010:69.

[5]丁國祥.秦王拔劍考辨[J].黃山學院學報,2013(6):99-102.

[6]傅舉有.千年筑音仍繞梁[N]. 中國文物報,2011-10-26(005).

[7]張承志.清潔的精神[J].文藝理論,1995(7):160-166.

[8]安傳艷,李同昇.地圖表征的權力運作機制:建構的知識話語[J].地理研究,2019(8):2099-2112.

[9]江渝.中國畫筆墨材料的美學研究[M].武漢:湖北人民出版社, 2017.

[10] Hannah Arendt.The human condition[M].Chicago:University of Chicago Press,1998:168-173.

作者簡介:江渝,博士,三峽大學藝術學院副教授,碩士生導師,主要從事藝術哲學研究。