科研第二課堂助力《材料化學》課程改革的實踐與思考

王 珊

(吉林化工學院 材料科學與工程學院,吉林 吉林 132022)

為應對國家戰略布局及科技發展的需要,教育部倡導高校積極開展新工科建設活動。所謂新工科建設,意義在于培養的工科人才需具有強的知識底蘊的同時,還需具有創新創業、跨界整合等高素質能力[1]。為積極響應國家號召,各高校積極推進相關專業課程建設及改革工作,并引發了廣泛的思考[2-4]。《材料化學》課程是我校材料科學與工程專業開設的一門特色專業必修課。材料化學是關于材料的結構、性能、制備和應用的化學,從化學角度出發講述材料科學與工程四個基本要素的內容及相互間聯系[5]。是各類材料在實際應用中的理論基礎。該課程作為一門材料學與化學交叉形成的學科課程,隨著新材料時代的不斷發展與進步,現有教學過程中存在的內容老化、學科交叉與融合不夠深入等問題逐漸突出,另外,傳統的課堂教學學習方式存在一定的被動性、依賴性、統一性、虛擬性及認同性,重理論、輕實踐,重分數、輕能力,使得向社會輸出的畢業生在實際工作中缺乏實際分析問題、解決問題的能力,同時對實際研究中的創造性創新能力也較為匱乏[6]。以科研第二課堂的形式對《材料化學》課程教學內容及教學方式進行了改革,并對改革實踐進行了總結與思考。

一、課程改革主要內容與方式

(一) 基于學科背景合理調整教學內容——課堂內融入最新材料化學相關科研成果

《材料化學》是講述關于材料結構、制備、性能及應用的化學,是在化學學科、材料學科的基礎上延伸出來的,在化學和材料學的知識相互交叉、碰撞、滲透的過程中形成的一種新興的邊域學科。材料化學在新材料的發現、制備和修飾工藝的發展以及材料的表征方法的等領域都做出了巨大的貢獻,而且在原子和分子水平上設計新材料方面有著廣闊的應用前景和發展空間。材料化學課程的開設使學生培養初步分析、探究并解決生活中所接觸到的材料中存在的實際化學問題的能力,通過該課程的學習,學生可以更加熟悉材料相關領域中的一些知識,在實際生活中更加容易掌握材料的性質與結構之間的相互關系等。材料化學課程內容較為繁復,以曾兆華、楊建文編著《材料化學》(第二版)為例,全書共十章,包括緒論、材料的結構、材料的性能、材料化學熱力學、材料的制備、電子與微電子材料、光子材料、生物醫用材料、高復合性能材料、納米材料等教學內容。吉林化工學院材料科學與工程專業建于2011年,以培養無機特色專業人才為目標;同時,按照培養方案的調整,目前2017級、2018級材科專業的材料化學課程由48學時縮減至40學時,因此需要對教學內容進行適當的刪減和補充,以更好地適應學生整體知識體系的構建。在2019-2021兩個學年的教學內容中,針對材科專業2017級、2018級學生的教學內容進行了合理性的調整:注重理論概念的理解和產生作用機理,不過多要求學生掌握公式推導過程。特別著重對材料的電學、磁學、光學等性能知識講解,同時與科研前沿相結合,為后續課程及第二課堂科研實踐環節打下堅實的基礎。例如在超導材料課程講授中,引入磁懸浮的演示視頻,讓學生直觀的體會科學的奧妙;在壓電材料課程的講授中,引入最新科研前沿“納米發電機”的相關研究等。在高分子結構部分引入獲得2000年諾貝爾化學獎的導電高分子以及目前生物醫學上廣泛應用的熱敏高分子材料等相關介紹。讓學生切身接觸優秀科研成果所帶來的魅力,實現對所學知識“看得到,聽得懂,摸得著。”另外,結合時下最新時事,將美國打壓華為技術,中國尚未突破的新材料的尖端科技體系引入到課堂中,引入課程思政的元素,激發學生的愛國熱情與學習興趣,讓學生真切感受到“少年強則國強”的使命感。此外,材料化學課程與材料學科科研前沿緊密相關,因此將專題講座適當地引入到課堂中,讓學生了解專業的前沿領域與材料化學課程之間的知識體系關聯,對于學生確立自身研究興趣和未來的就業方向有著非常重要的指引性作用。

(二) 科研第二課堂的建設

《材料化學》課程涉及材料的結構、性能、制備及應用等多方面的知識模塊,課程具有內容多、概念多、理論抽象等特點。為使知識模塊具體化,使學生可切身實踐接觸所學知識,建設了與《材料化學》相連的科研第二課堂。首先,在講述理論課程后,學生對所學知識有了一定的理論基礎,對學生布置了課后創新型作業,讓學生自己動手搜索文獻,了解相關學科前沿,以小組為單位做成文獻綜述報告,鼓勵學生團隊代表上臺利用多媒體進行講解,團隊成員補充、培養學生精益求精的工匠精神,增強學生團隊意識和合作精神,從而使學生掌握重點。初步實現了第一課堂與第二課堂的有機串聯。其次,在講述相關理論知識后,以在研科研項目為基礎,為學生提供了科研實驗室開放平臺,結合相關的研究方向,設計了與《材料化學》課程相關的科研實驗,讓學生走進實驗室,參與科研實踐,同時將所學理論知識融會貫通,提高學生動手及創新能力的同時使學生切身感受到學以致用的成就感。

二、課程改革效果評價

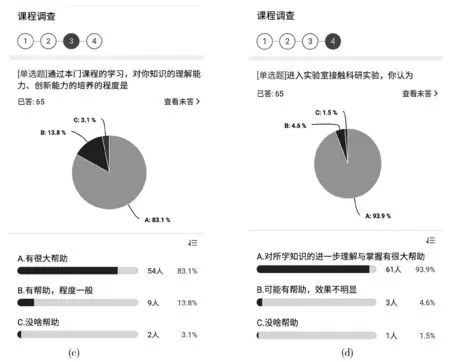

針對18級材科專業的學生所開展的《材料化學》課程改革,在“超星學習通”平臺發布了相關問題的問卷調查,結果如圖1所示。

圖1 18級材科專業學生對改革后的《材料化學》課程滿意程度問卷調查結果

本年級材科專業共有88人,有65人參與調查,占總人數的73.86%。在參與問卷調查的學生中,有73.2%的學生認為通過改革后的課程學習對科研前言知識了解較多;同時86.2%的學生認為授課教師將科研前言內容與課程理論知識相融合很好、很必要,學到了很多知識;83.1%的學生認為通過本門課程的學習,對知識的理解能力及創新能力的培養有很大幫助;且93.9%的學生認為進入實驗室接觸科研實驗(參與第二課堂)對所學知識的進一步理解與掌握有很大幫助。

綜上所述,在本輪科研第二課堂助力《材料化學》課程改革對學生掌握知識及相關應用起到了積極的正面影響,學生的滿意度及預期效果較為理想,達到了一定的培養目標。

三、《材料化學》課程改革的思考

經過一個學期的課程改革實踐,初步完成了科研融入課堂的基本課程改革目標。且根據調查結果顯示目前課程改革收到的效果較為理想,學生滿意度及能力提升度較高。現階段的教育已經不再是傳統的面對面簡單授課模式,隨著社會科技水平的不斷提升,社會對青年人才的要求也在不斷提升。當學生畢業步入社會,社會對人才的需求不再是簡單的一張學位證書,而是需要真正的具有一定知識底蘊同時又具有相關領域創新能力的人才。這與國家倡導的新時代工科建設的理念不謀而合。這就意味著在課堂教育上要打破傳統的“我講你聽”的授課方式,以更加開闊的知識體系以及更加靈活的知識講授方式來重組課堂,讓學生以多維度的形式融入課堂,使學生在切身參與的同時不知不覺吸收相關理論基礎知識,同時打破學生“考試分數至上”的傳統觀念[7],讓學生拓寬眼界、參與科技前沿活動,提升個人的創新能力[8]。

隨著現代社會科技的發展,課堂的形式也不拘泥于傳統的教室授課方式,“智慧課堂”的所謂智慧,在于靈活性、豐富性、多元化性。接下來,在課程改革中,線上線下相融合的教學方式也將逐漸開展,計劃充分利用網絡提供的豐富知識體系,進一步豐盈授課內容,同時可開展線上調研、線上討論、線上科研/生產方案模擬設計等活動,將第一課堂與第二課堂進行有機的串聯,注重學生獨立探索能力的培養,來實現提升學生學以致用,創新創業的能力的培養目標,為社會輸送優質人才[9-10]。

四、結 語

初步完成了首輪科研第二課堂助力《材料化學》的課程改革活動,基于學科背景合理地調整了教學內容,在課堂上引入了最新材料化學相關科研成果的介紹,讓學生對枯燥的理論知識能夠看得到,摸得著。同時以主持的科研項目為背景,建設了《材料化學》第二課堂,讓學生在學習理論基礎后加以運用,提升個人創新能力。本輪課程改革對學生學習起到了積極正面的影響,學生滿意度較高。未來的智慧課堂不僅是傳統的課程講授,在授課內容及方式上需要更大的覆蓋范圍及靈活度。智慧課堂的構建不只是簡單信息的課堂融合,還需要青年教師不斷提升自我,不斷在實踐中探索,將科研工作與專業知識進行有機的融合。