塑料漂流物:外來入侵物種搭上海洋垃圾的便車

編譯 高斯寒

如今的全球海洋中漂浮著大量塑料垃圾,并且已經變成入侵物種的傳播路徑,給本土動物帶來滅絕的危險。

2011年日本海嘯中,一些建筑殘骸被沖刷入海。次年,部分殘骸被沖上美國海岸

2011 年的日本海嘯是一場大災難,造成將近16 000 人死亡,摧毀無數房屋和基礎設施,并將估計達到500 萬噸的建筑殘骸沖入大海。然而,那些建筑殘骸并未消失。一些殘骸漂洋過海,穿越太平洋,到達夏威夷、阿拉斯加和加利福尼亞的海岸——同時還帶來了一些“搭車客”。

在這起可以被認為是“大規模漂流”的事件中,將近300 種非原生物種搭上便車,隨著那些殘骸穿越大洋。2017年,史密森尼環境研究中心清點出289 個日本海洋物種在海嘯之后被帶到遠方的海岸上,其中包括海螺、海葵和等足目生物。

漂流的塑料垃圾造成了一個不為人知的巨大危險。隨著塑料垃圾一起沖上海岸的外來入侵物種會奪去本土物種的棲息地,攜帶疾病(微藻是一個要特別關注的威脅),讓早已受到過度捕撈和環境污染壓力的生態系統承受更大負擔。戴維?巴恩斯(David Barnes)是英國南極調查局的海洋底棲生物生態學家、劍橋大學客座講師,他認為,漂流的塑料垃圾會“增加滅絕的風險,降低生物多樣性、生態系統的功能和韌性”。

被沖上美國華盛頓州海岸的一艘日本船只上,一條條紋嘴魚在一只盛滿水的箱子里游動。共有五條魚在這趟穿越太平洋的搭車之旅中存活下來

日本海嘯的例子還顯示出一些新情況:許多動物在超過6 年的漂流過程中存活下來,比之前所認為的可能期限更加久。

漂流(或者說是海洋擴散)是一種自然現象。海洋生物體附著在海中垃圾上,游歷一段以百公里為單位的距離。在大西洋中,自由漂浮的大團海藻(譬如馬尾藻)有時粗達3米,為某些“漂流物種”——譬如巖礁魚類,或是不善游泳的海龍和海馬——提供了家園。

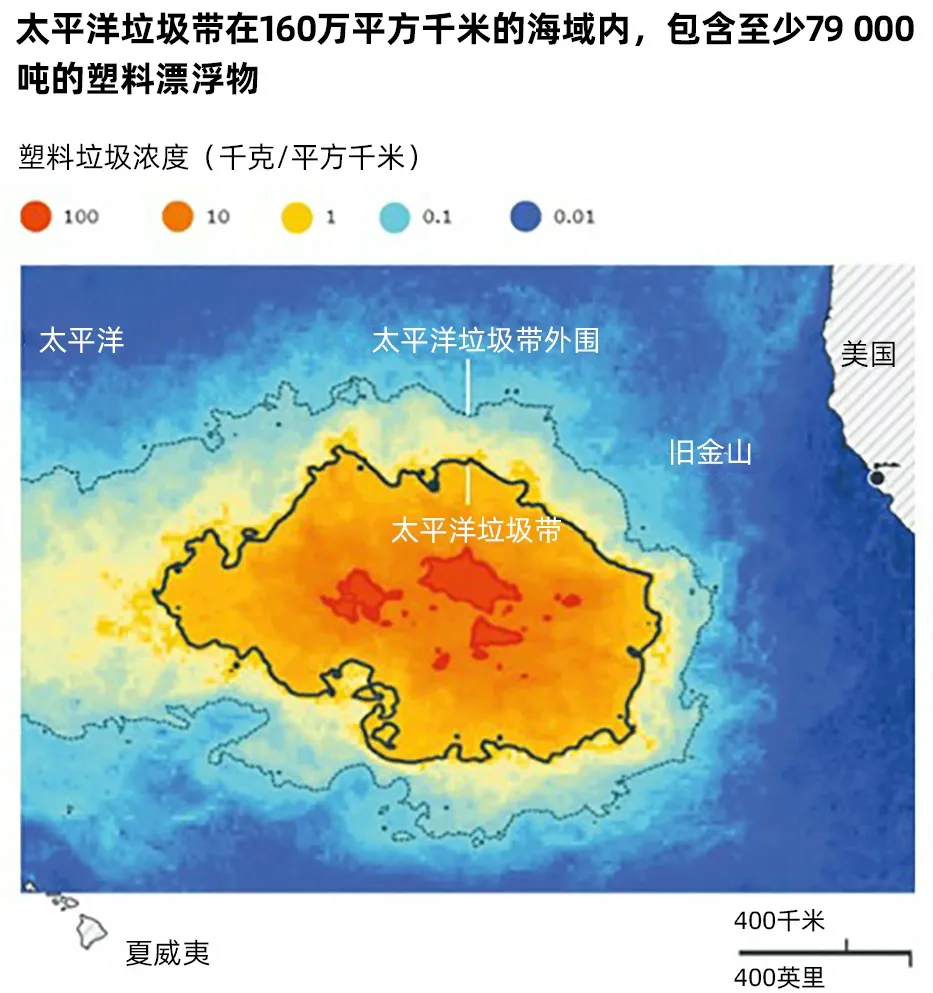

一份2018年的評估顯示,太平洋垃圾帶將塑料垃圾擴散到地球的最偏僻角落

盡管非原生物種在新環境下成功存活下來的情況相對少見,但傾倒入海的廢棄物以及被拋棄的捕魚器具的大幅增加導致了生物附著,水生生物體附著在人類不希望它們出現的地方。

特拉維夫大學斯坦哈特自然博物館的策展人貝拉?賈利勒(Bella Galil)教授說:“這將一種罕見的、零星發生的演化過程變成一種時時刻刻都發生的過程”。外來入侵物種會威脅到生物多樣性、食物安全和人類福祉。比如在1990年,一種來自澳大利亞的馬尾藻抵達地中海,取代了其他海洋藻類,并引發多米諾效應,最終導致本土腹足類和甲殼類生物數量減少。

海洋入侵物種的一條最具威力的入侵通道是從紅海通過蘇伊士運河進入地中海。賈利勒注意到,地中海東部海域當前記錄有455 個外來海洋物種,其中大多數物種都被認為是通過蘇伊士運河進入地中海,被該地區盛行的由南往北的洋流,或者由壓艙水帶入,而它們所搭的便車主要就是塑料漂流物。

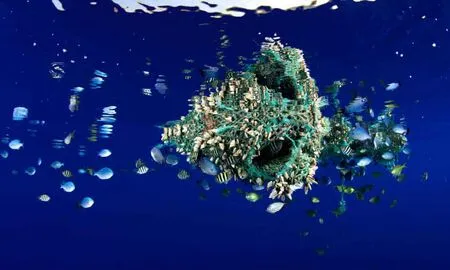

漂流在夏威夷附近海域的廢棄物已經成為許多魚類和無脊椎動物的家園

這些外來入侵物種并不只是四處游蕩,許多已經擴張進入地中海的中部和西部海域,時常會再度定居于漂浮的垃圾上。賈利勒說,一些物種除了對關鍵棲息地帶來不利影響,還有害有毒,或者叮咬分泌毒液,對人類健康構成明確的威脅。刺冠海膽和游牧水母都能分泌毒液,也都是印度洋的原生物種,而這僅僅是目前在地中海引起損害的兩個例子。

對于今年早些時候的貨柜船“長賜”號擱淺事故,埃及官方的回應是將運河拓寬,而在運河拓寬之后,這條運輸路線很可能會變得更加繁忙。賈利勒說:“更寬的運河、更大的船只也就意味著,可能會有更多數量的紅海物種進入地中海。”

漂流的塑料垃圾不僅僅局限于地中海。在過去20 年間,海洋中漂浮的塑料垃圾有百倍的增長,巴恩斯稱其為“生態系統的改變者”。他說:“以海難船只漂流貨物的比例、漂流物的多樣性(大小和結構不一)、漂流物的去向和漂流時間來看,塑料漂流物已經大規模地提高了運輸的可能性。不僅如此,塑料漂流物能強化入侵物種抵達目的地、安頓下來后的局部擴散。”2015 年的一份匯編資料列出387 個被發現隨著海洋垃圾一起漂流的物種,從微生物到海藻再到無脊椎動物,不一而足,存在于所有主要海域。

巴恩斯甚至已經在南冰洋中發現了隨著塑料垃圾漂流的入侵物種,從而證明認為南極洲的嚴寒低溫會防止它們靠近的觀點是錯誤的。南極地區也許格外易受到這樣的物種入侵的傷害,因為南極的特有物種在幾乎與世隔絕的背景下、在范圍十分狹隘的環境條件下進化。巴恩斯說:“南極喪失的任何一個物種都是全球生物多樣性的一個損失,它們僅僅生存于南極洲周圍,它們儲存的藍色碳提供了一些對抗氣候變化的有力反擊。”其中藍色碳是指海帶和珊瑚水螅體之類的海洋生命保存的碳。

如今隨著海洋表面星羅棋布地分布著塑料漂浮物,它們能去往各個地方并帶去入侵物種。“數萬個物種能在幾天到幾十年的時間內,從任何地方遷移到任何地方。”巴恩斯說。

一座日本浮船塢在海嘯中被沖走,并在次年被沖上美國俄勒岡州海岸。圖中人員正在用火燒方式殺滅浮船塢上附著的海洋生物體

這個“海洋高速公路網絡”中的一處關鍵樞紐便是北太平洋環流系統,也是地球海洋中最大型的塑料垃圾匯聚處“太平洋垃圾帶”的所在地。該海域是洋流和海洋廢棄物會聚的地方,洋流隨后將垃圾帶到地球最偏僻的角落。相似地,南太平洋環流系統也被認為是拉帕努伊島(即復活節島)海灘上垃圾(主要為塑料)的罪魁禍首。

根據西班牙奧維耶多大學的科研人員2018 年在《海洋污染通報》上發表的一項研究,他們在復活節島上檢查的廢棄物中,有34%的廢棄物攜帶了來自其他地方的有機體,其中包括水黽、一種名叫鹿角珊瑚的石珊瑚以及藍色漂浮蟹。這些作者的另一項研究中,他們在比斯開灣約120英里(200公里)長的海岸線上發現了塑料漂流物,那些來自漁業、海上休閑娛樂和生活用品的塑料垃圾攜帶了長牡蠣和澳大利亞藤壺之類的非原生入侵物種。

全球若干最為珍貴的環境可能受到威脅,其中包括加拉帕戈斯群島。該群島面臨的塑料危機十分嚴重,在群島受影響最嚴重的海灘上,平均每平方米的范圍中能發現400 枚塑料顆粒,而且科研人員已經知道部分塑料能寄生非原生物種,不難想象外來入侵物種很快就會威脅到加拉帕戈斯群島上赫赫有名、獨一無二的野生動植物。巴恩斯說,其他偏僻島嶼,如圣赫勒拿島、阿森松島和特里斯坦-達庫尼亞島等,由于極少的海洋運輸及其完整的特有物種,也極其容易受到物種入侵的傷害。

2018 年,巴恩斯更進一步,將海洋中的塑料本身作為一種生態系統來描述,稱之為“塑料圈”,而其中唯一的贏家是定居于此的動物群。

那么,對于塑料圈和背后的責任方能夠做些什么呢?在談到蘇伊士運河時,賈利勒表示:“假如我們堅持污染方付費原則,那么歐洲就是同謀——運河主要為歐洲服務。”但她也主張要立刻降低環境中的塑料總量,在此之前,要嚴格地執行海洋傾倒垃圾的禁令。

譬如“海洋廢棄物綜合觀測系統”之類的跟蹤技術可能也幫得上忙,這個擬議中的系統(尚未實施)會結合衛星成像、拖網調查、船只觀測和提交給各種組織的數據,來追蹤海洋垃圾的情況。

另一個要將海洋塑料觀測工作予以標準化的嘗試是“海洋漂浮生態系統”。這是一個由美國宇航局(NASA)提供部分資金的多學科項目,旨在更好地理解開放海洋環境中塑料漂浮物的動態情況。另外還有“保護東北大西洋海洋環境公約”(OSPAR)之類的組織,OSPAR 將15 個國家以及歐盟聚在一起,在保護東北大西洋環境的工作上達成合作。

“海洋塑料垃圾這樣的全球性問題和它帶來的種種挑戰不可能在缺少合作的情況下得到解決。”Blastic 的前任項目負責人埃娃?布利德貝里(Eva Blidberg)說道,Blastic 是近期歐盟旨在為波羅的海中的海洋塑料繪制地圖、進行監測的一個倡議。

美國華盛頓州長灘市,科研人員正在檢查一艘從日本漂來的船只。日本海嘯之后共有將近300種海洋動物被海嘯產生的殘骸垃圾攜帶到太平洋對岸

然而,新冠疫情導致全球每天估計有160 萬噸一次性使用的聚苯醚(PPE)制品遭到丟棄,其中有一些PPE 垃圾最終進入海洋,海洋塑料垃圾的問題更加惡化。當巴恩斯最早在2002 年提出塑料漂流物的威脅時,他發覺難以說服民眾相信這個問題值得引起關注。“現在全社會陷入大量氣候問題和生物多樣性問題中,像被汽車前燈照到的兔子一樣呆若木雞,不知所措,但仍然難以說服大家相信這個問題值得擔憂。”他說道。

鑒于我們不可能阻止生物做它們會做的事,要逐退那些漂洋過海而來的入侵物種,唯一的辦法是奪走它們搭乘的“筏子”。布利德貝里說,監測和合作的工作很重要,但最重要的一點是要塞住海洋垃圾的“水龍頭”。