基于德爾菲法構建“互聯網+護理服務”護士培訓體系

胡琳莉,宋玉磊,徐桂華,柏亞妹

南京中醫藥大學護理學院,江蘇 210023

隨著互聯網信息技術的發展,近年來將互聯網與醫療、護理相結合的方式已成為一種新趨勢[1],2019 年2 月,國家衛生健康委發布了“互聯網+護理服務”試點工作方案,確定了北京、上海和江蘇等6 個省市為試點地區,提出醫療機構可利用本機構注冊護士,依托信息技術平臺,為罹患疾病行動不便的病人或出院病人提供上門護理,這種線上申請、線下護理的模式打破了以醫院為中心的傳統診療護理模式,有利于病人獲得連續性護理,降低再住院率,拓寬護理范圍,豐富護理內涵[2‐3]。護士服務能力決定了“互聯網+護理服務”的發展方向。目前,國內已有多家機構與醫院嘗試開展“互聯網+護理服務”并得到了社會大眾的廣泛認同,但由于缺乏科學的理論研究與實踐經驗指導,在服務過程出現了護士培訓不規范、服務質量缺乏監管以及病人與護士安全無法保證等亟待解決的問題[4‐5],江蘇省作為試點城市也存在類似問題。因此,如何合理引導“互聯網+護理服務”正確發展,建立嚴謹的培訓體系成為護理管理者研究的重要問題。

1 方法

1.1 制定專家咨詢問卷 成立課題組,課題組由1 名護理學院副院長、1 名教研室教師、3 名研究生組成。研究組成員查閱“互聯網+護理服務”國內外文獻進行頭腦風暴形成訪談提綱,對江蘇省“互聯網+護理服務”試點醫院護理管理者進行半結構質性訪談。通過整理分析訪談資料、反復討論、修改,編制問卷,形成“互聯網+護理服務”護士培訓體系函詢問卷初稿。問卷包含3 部分。①致專家信:介紹研究背景、目的和填表說明。②問卷主體:調查“互聯網+護理服務”護士培訓體系指標的重要程度,包含5 個一級指標、21 個二級指標、40 個三級指標和84 個四級指標。請專家按Likert 5 級評分法對各指標逐條評分判斷重要程度,包括不重要、不太重要、一般重要、重要、很重要5 個級別,依次計1 分、2 分、3 分、4 分、5 分,設置專家修改欄和補充內容欄,供專家修改或補充指標。③專家情況調查表:包括專家一般資料、對函詢內容的熟悉程度和判斷依據等。

1.2 專 家 入 選 標 準 2020 年12 月—2021 年2 月,在江蘇省范圍內三級甲等醫院邀請了臨床護理專家、護理管理專家和護理教育專家共32 人。專家入選標準:①臨床護理專家,本科及以上學歷,副主任護師及以上職稱,三級甲等醫院工作15 年以上;②護理管理專家,本科及以上學歷,主管護師及以上職稱,三級甲等醫院從事臨床護理工作10 年以上,現任或近5 年內擔任護理部主任(副主任)、科護士長、護士長;③護理教育專家,碩士及以上學歷,副教授及以上職稱,護理院校工作10 年以上,現任或近5 年內擔任護理學院院長(副院長)、教研室主任等。

1.3 指標篩選標準 問卷回收后,根據專家評分和意見進行整理分析,計算出每個條目的重要性評分和變異系數,函詢條目篩選標準為重要性均數>3.5 分、變異系數<0.25,課題組集體討論后對指標進行篩選、確定和完善。

1.4 統計學方法 應用Excel 2010 和SPSS 20.0 統計軟件進行數據錄入及分析。采用頻數、百分比、均數、標準差等反映指標重要性,以問卷回收率反映專家積極性,權威系數反映專家權威程度,變異系數和肯德爾和諧系數反映專家意見的協調程度,并對肯德爾和諧系數進行χ2檢驗。

2 結果

2.1 專家一般情況 32 名函詢專家來自江蘇省8 個三級甲等醫院,均為女性,年齡30~39 歲7 人,40~49 歲17 人,50~59 歲7 人,60 歲1 人;工 作 年 限:10~19 年12 人,20~29 年11 人,≥30 年9 人;學歷:本科23 人,碩士8 人,博士1 人;職稱:中級3 人,副高級17 人,高級職稱12 人。

2.2 專家積極性、權威程度及意見協調性 本研究共進行兩輪專家函詢,問卷有效回收率分別為100.00%、93.75%,兩輪均有專家提出建設性意見。專家權威系數為Cr=(Ca+Cs)/2,Ca 為專家判斷系數,Cs 為專家對研究內容的熟悉程度系數。第1 輪專家的Ca 為0.922,Cs 為0.838,第2 輪 專 家Ca 為0.927,Cs 為0.833,Cr 分別為0.880 和0.880。兩輪專家函詢變異系數分別為0.000~0.197 和0.000~0.201,肯德爾和諧系數分別為0.203 和0.136,肯德爾和諧系數檢驗差異有統計學意義(P<0.001)。

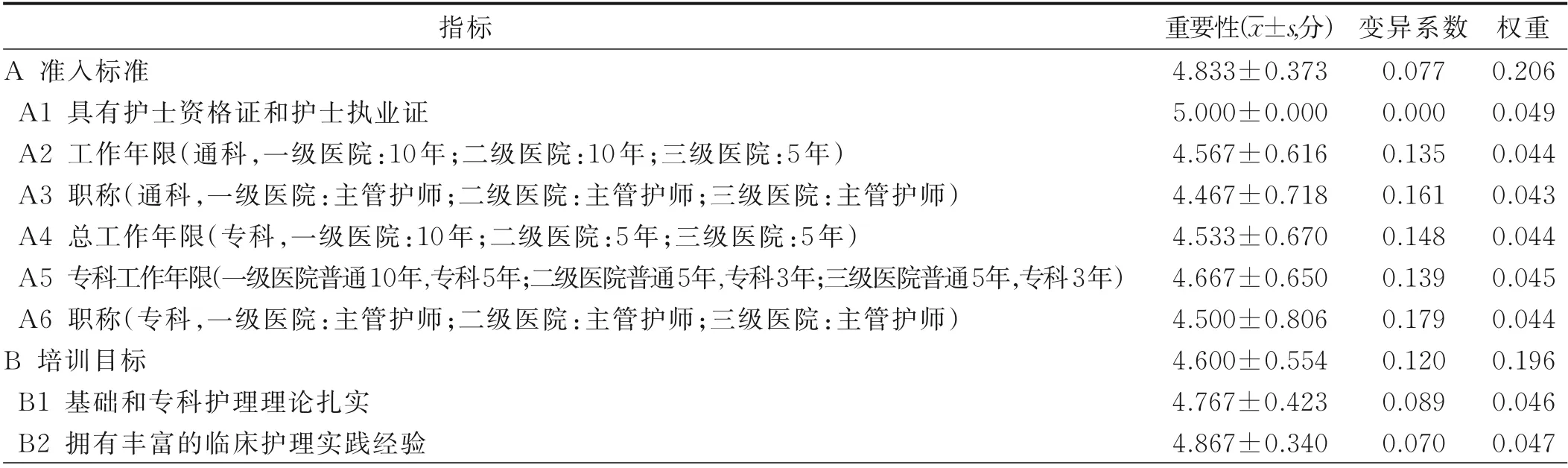

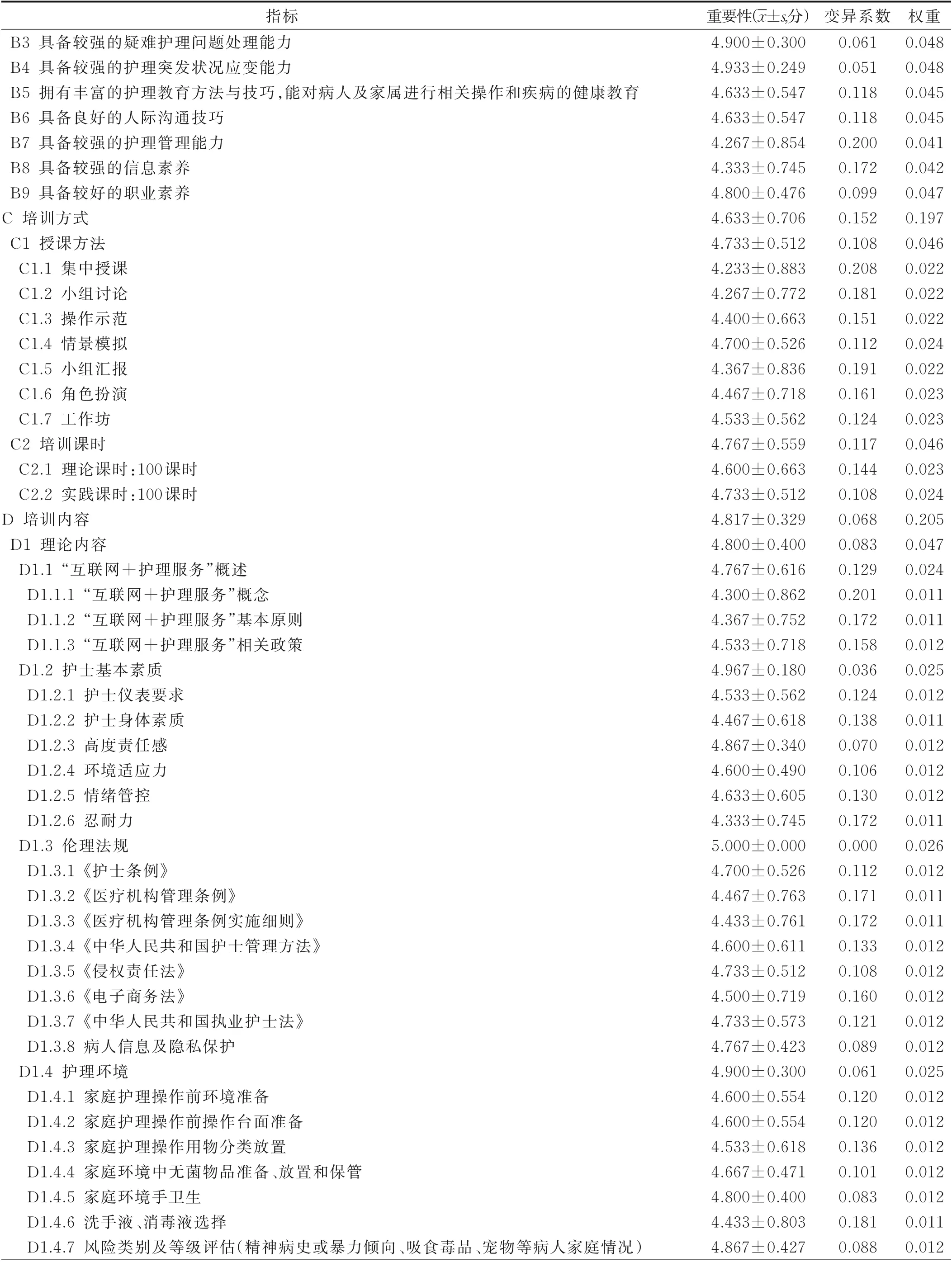

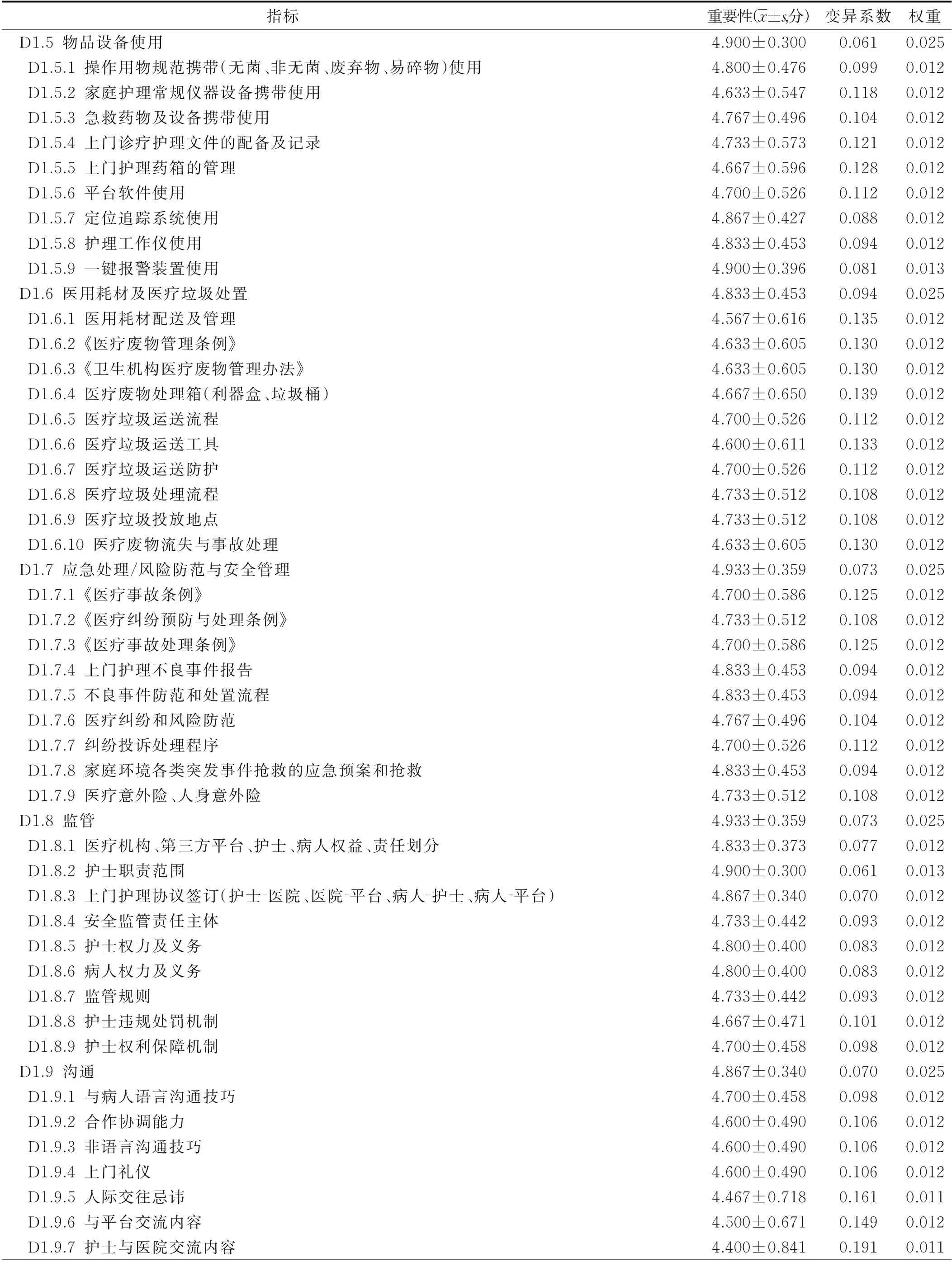

2.3 “互聯網+護理服務”護士培訓體系函詢結果第1 輪共有10 名專家提出意見,第2 輪共有12 名專家提出意見,說明專家對本研究內容關注度和積極性高。經過第1 輪專家函詢,增加了4 項指標,修改了5 項指標,刪除1 項指標。第2 輪函詢專家意見趨于一致,結束函詢,函詢結果見表1。根據專家建議將指標“C1.4 情景模擬(真病人參與)”與“C1.6 角色扮演”合并并修改為“C1.4 情景模擬(標準化病人)”,指標“D1.2.5 情緒管控”與“D1.2.6 忍耐力”合并并修改為“D1.2.5 情緒管控與韌性”,增加“D1.3.9《中華人民共和國傳染病防治法》”和“D1.3.10《醫療機構從業人員行為規范》”2 項指標,將指標“D1.5.6 平臺軟件使用”修改為“D1.5.6 平臺軟件使用與維護”,將指標“D1.6.3《衛生機構醫療廢物管理辦法》”修改為“D1.6.3《醫療衛生機構醫療廢物管理辦法》”,將指標“D1.6.5 醫療垃圾運送流程”“D1.6.6 醫療垃圾運送工具”“D1.6.7 醫療垃圾運送防護”合并修改為“D1.6.5 醫療垃圾運送”,將指標“D1.6.8 醫療垃圾處理流程”與“D1.6.9 醫療垃圾投放地點”合并修改為“D1.6.6 醫療垃圾處理”,刪除指標“D1.7.1《醫療事故條例》”,將指標“D1.7.2《醫療糾紛預防與處理條例》”修改為“D1.7.2《醫療糾紛預防和處理條例》”,刪除指標“D1.7.4 上門護理不良事件報告”,將指標“D1.8.5 護士權利與義務”與“D1.8.6 病人權利與義務”修改為“D1.8.5 護士權利與義務”與“D1.8.6 病人權利與義務”將指標“D1.9.6 與平臺交流內容”修改為“D1.9.6 與平臺溝通內容”,增加指標“D1.9.9 護士與居委會的合作與溝通”指標,將指標“D2.1 平臺軟件使用”修改為“D2.1 平臺軟件使用與維護”。最終形成由5 個一級指標、22 個二級指標、41 個三級指標和81 個四級指標組成的“互聯網+護理服務”護士培訓體系。

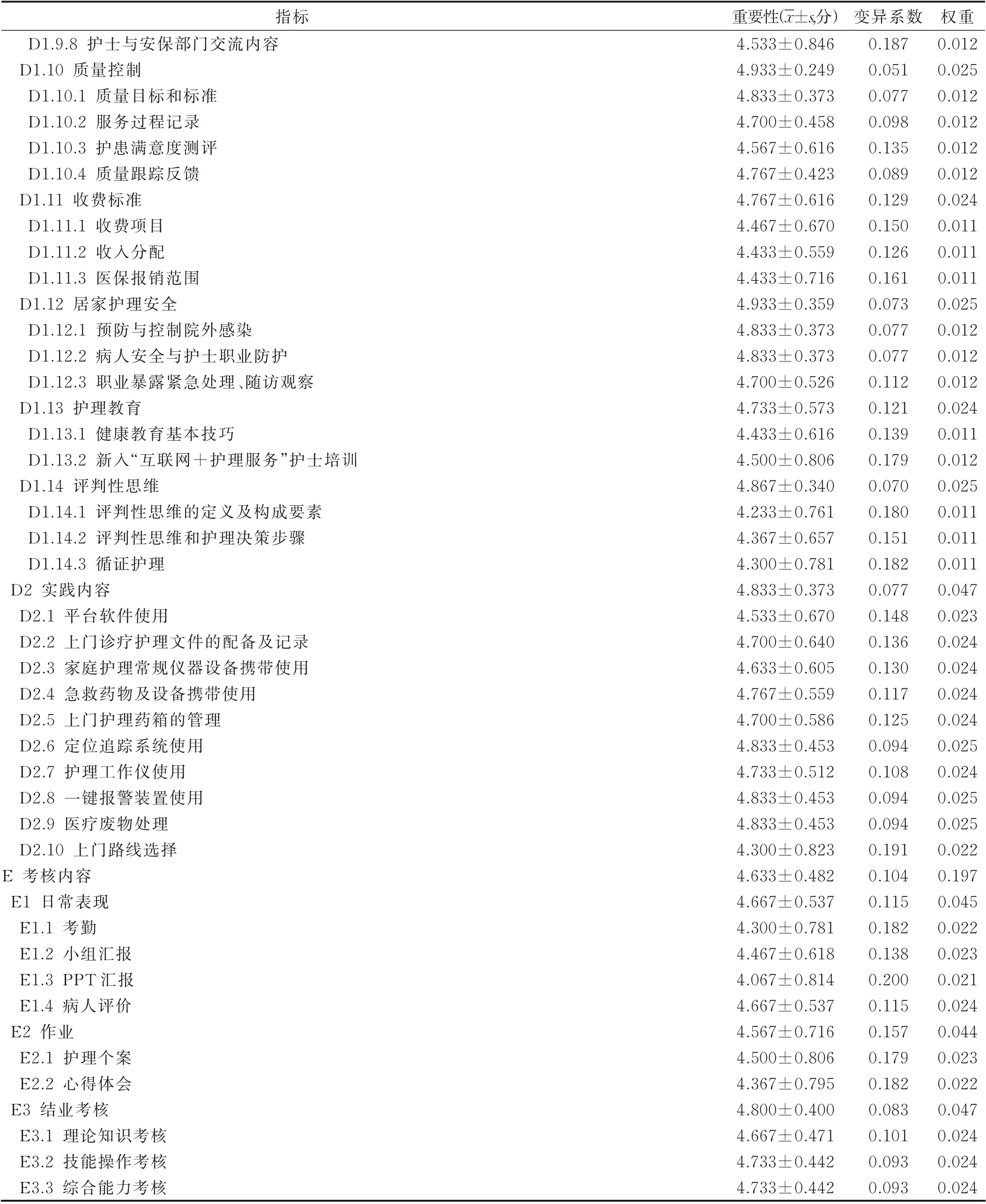

表1 “互聯網+護理服務”護士培訓體系函詢結果

(續表)

(續表)

(續表)

3 討論

3.1 “互聯網+護理服務”護士培訓體系的科學性和可靠性 專家函詢法研究結果的科學性和可靠性取決于專家資質、積極性、權威程度、專家意見協調程度[6]。本研究邀請專家專業覆蓋臨床護理、護理管理和護理教育領域,尤其注重護理管理人員的意見,專家工作年限20 年及以上的占62.50%,碩士及以上學歷占28.13%,副高級職稱以上的專家占90.63%,專家意見代表性強。兩輪函詢問卷回收率分別為100.00%和93.75%,第1 輪共有10 名專家提出意見,第2 輪共有12 名專家提出意見,說明專家對本研究內容關注度和積極性高。專家權威系數均>0.8,說明本研究專家權威性高[7]。兩輪函詢各指標變異系數均較小,肯德爾和諧系數分別為0.203 和0.136(P<0.001),說明專家協調度好[8],本體系指標獲得專家的一致認可,保證了指標的可靠性。

3.2 “互聯網+護理服務”護士培訓體系內容分析“互聯網+護理服務”開展對合理分配醫療護理資源、提升護士地位和促進學科發展有著重大意義[9‐10]。護士的能力和素質決定了“互聯網+護理服務”是否可以順利進行,對執行“互聯網+護理服務”的護士進行科學、系統的培訓至關重要。因此,本研究根據前期江蘇省范圍內的問卷調查和質性訪談,從準入標準、培訓目標、培訓方式、培訓內容和考核內容5 個維度對“互聯網+護理服務”護士進行系統培訓,體現了培訓體系的系統性和完整性。準入標準方面,參照了國家衛生健康委的要求護師及以上職稱、5 年以上工作年限制定,函詢發現醫院等級影響護士職稱及工作年限要求,醫院等級越低,對護士資質要求越高。培訓方式和考核內容參照現有護理人才培訓和考核方式,獲得專家認可[11]。培訓內容根據“互聯網+護理服務”相關發文和研究熱點制定,從護士素質、倫理法規、護理環境、物品設備使用、醫療耗材及醫療垃圾處置、應急處理等方面提出了細化的培訓內容,為“互聯網+護理服務”的護士培訓提供了量化清晰的方案。本研究構建的培訓體系可操作性強,注重“互聯網+護理服務”相關新知識新技能的培訓,具有鮮明的“互聯網+護理服務”特色,構建的培訓體系各指標重要性均>4 分,具有很強的可實踐性。

3.3 護理人才分層評價指標體系構建的意義 符合社會現狀發展需要、可靠性和針對性強的護士培訓體系對護士的規范化培訓具有指導作用[12]。許冰等[13]對三級醫院護士調查發現,護士對“互聯網+護理服務”核心知識技能培訓需求度高,主要是執業基本知識、倫理與禮儀和項目技能操作。韓燕等[14]通過研究也確定了“互聯網+護理服務”護士培訓的基本要點,包括評判性思維、互聯網基礎、法律、社交等,本研究構建的體系包括了這些基本要素,從準入、培訓到考核系統全面地設置培訓方案,培訓內容上將理論與實踐結合,注重素質教育,納入的指標均獲得專家的一致認可,形成的“互聯網+護理服務”護士培訓體系可為試點醫院提供科學、量化的培訓方案,提升護士綜合能力。該體系可為新型護士的培訓提供理論基礎,減輕病人家庭照護負擔,合理分配護理資源,提升護士收入。同時,響應了國家衛生改革制度,促進護理學科的可持續發展。

4 小結

本研究構建的“互聯網+護理服務”護士培訓體系,既為“互聯網+護理服務”護士的培訓提供依據,又給試點醫院的護理管理者和護理教育者提供了參考,為護士職業發展提供了新的方向。由于時間有限,未進行臨床實踐和結果評價,在今后的實踐研究中有待進一步深入挖掘和調整指標,使該體系臨床適用性和可操作性更強。