甘肅省臨夏地區縣域鄉村振興規劃策略研究

——以康樂縣為例

杜 森,謝曉玲

(蘭州交通大學建筑與城市規劃學院,甘肅蘭州730070)

0 引言

鄉村振興戰略的提出是黨中央首次將鄉村發展提升到國家戰略層面,指出實施鄉村振興戰略的總要求是“產業興旺、生態宜居、鄉風文明、治理有效、生活富裕”[1]。甘肅省臨夏州康樂縣地處“三區三州”核心地帶,鞏固脫貧成果任務艱巨,鄉村發展仍然面臨著各種挑戰,鄉村振興戰略的提出為該康樂縣的發展提供了全新的思路和發展機遇。通過前期分析發現康樂縣個別村莊的自然條件惡劣、村民思想觀念有待提升。

關于鄉村振興及規劃的研究近幾年較多,眾多學者從不同的方面對其進行了研究,段德罡通過構建陜西楊陵三農現代化發展空間平臺及其支撐體系和實施保障機制,提出以落地實施的物質空間規劃為抓手[2];廖建軍、李竹等分別以湖南省衡陽市新坪村、南京市溧水區白馬鎮李巷村作為主要的研究對象,研究了其具體村莊產業規劃研究、產業及資源、鄉村公共空間布局等方面進行了實證研究[3-4],李進濤通過對鄉村發展度空間聚類分析,劃分了鄉村發展類型區,并提煉了鄉村振興模式[5]。本文針對西北少數民族地區康樂縣全境為研究范圍,調查康樂縣鄉村發展的現狀問題,通過研究縣域鄉村發展體系,提出符合康樂地域特色相適宜、具有地域特色鄉村振興規劃策略。

1 康樂縣鄉村發展概況

康樂縣位于甘肅省中南部,臨夏回族自治州東南端,東臨臨洮縣、南接渭源縣和臨潭縣、西靠和政縣、北連廣河縣,于1940年建縣。距省城蘭州108km,屬蘭州一小時經濟圈,國道310線(臨康和二級公路)和國道248線(康冶二級公路),省道311線、322線貫穿全境。自北魏以來,境內先后設過藍川、安樂、長樂、水池、黨川等郡縣。歷史上分別隸屬隴西、狄道、洮岷、河州等州縣管轄。境內有絲綢南路,唐蕃古道、茶馬古道橫穿東西。康樂縣轄15個鄉(鎮),有回、漢、東鄉等9個民族,總人口30.75萬人,其中少數民族占61.12%。康樂縣已形成“牛、藥、育苗、小麥、雜豆、玉米、土豆”等幾大優勢農業產業,其中以畜牧業、藥材、育苗為主導產業。

2 康樂縣鄉村發展存在的問題

①鞏固脫貧成果的形勢依然嚴峻。康樂縣所有貧困村已經完成整體脫貧,但其地形地貌屬西北黃土高坡,氣候干旱寒冷,地處大陸深部,自身先天條件決定了康樂縣存在高風險的返貧情況,因此康樂縣尤其要注重返貧的發生;②產業高質量發展基礎薄弱。康樂縣地處少數民族地區,產業發展后勁不足,結構不合理、產業化水平不高,帶動性項目缺乏、產業鏈條短,抵御市場風險能力弱等問題。近兩年,全縣經歷了新冠肺炎疫情嚴重沖擊,經濟整體運行壓力增大,對全縣產業的發展將持續帶來不利影響;③社會民生事業發展水平較低。康樂縣教育、醫療、文體等公共服務共建共治共享能力有限,政府服務保障能力與廣大人民群眾的需求還存在一定差距;④城鄉統籌建設任務繁重。農村教育基礎較為薄弱,文化體育設施短缺,村綜合文化服務中心建設標準低、面積小、器材少,作用發揮不充分。

3 康樂縣鄉村振興戰略規劃研究

3.1 康樂縣鄉村產業振興規劃策略

3.1.1 構建現代農業體系

康樂縣擁有傳統的農業、畜牧業發展的天然優勢,因此需構建現代農業產業體系和發展平臺是今后發展的必選之路。提出重點發展畜牧、糧油、育苗、苗木等優勢產業,創建當代生態宜居鄉鎮。通過優化調整農業結構,充分發揮資源稟賦、區位環境、歷史文化、產業集聚等優勢,圍繞林業資源、果業資源、田園資源和農業產業特色,加強農業“一改兩品五化”建設,推動土地規模化利用和一二三產融合發展,大力打造以現代農業園區、鄉村旅游綜合體、特色旅游小鎮為核心的農業產業集群;同時促進糧經飼統籌、農林牧養結合、種養加一體發展,強化農產品區域品牌建設(見圖1)。

圖1 縣域鄉村產業規劃(圖片來源:作者自繪)

3.1.2 以點帶面推進重點工程建設

依據康樂城區發展,以附城鎮為中心,結合縣城中心的交通優勢,設置康樂旅游集散中心,是連接游客從城區至各條美麗鄉村風景線以及鄉村休閑旅游重點區塊的集散地,為游客提供綜合旅游服務功能。依托太子山自然保護區周邊獨特的資源和秀麗的田園風光,引導其沿線設置旅游風情線,布置以自行車、休閑步道、農業觀光等為主的旅游通道和生態廊道,將沿線眾多的生態旅游資源實現整合并抱團發展。以八松鄉、鳴鹿鄉、八丹鄉等多個鄉鎮及景區村莊以及蓮花山森林風景區、沿山休閑農業體驗為發展重點,突出“搞生態、慢生活、聚產業”的發展理念,打造一條“宜居宜業宜游宜養”的旅游產業發展帶。依托特色農業產業的良好基礎,可采取“農業+文創+鄉村”的發展模式,通過產業聯動發展,延伸農業產業鏈,拓展農業產業功能,發展休閑農業與鄉村旅游,促進生產、消費與體驗互動,實現“三生”和諧融洽與“三農”協調發展,形成多功能、復合型、創新型的產業片區。

3.2 康樂縣鄉村生態振興規劃策略

3.2.1 構建生態景觀格局

以康樂縣西側太子山自然保護區及位于縣東南端蓮花山的山體為生態屏障,突出康樂縣的綠色生態理念,以冶木河和三岔河等河流生態廊道為骨架,以自然保護區、水庫等為重要節點,大面積農田為基質,構建以“一屏兩帶多點”為主體的生態景觀格局。強化重要生態功能區生態涵養功能,開展造林綠化和水土流失綜合治理,提高森林固碳能力。加強骨干交通沿線、河道兩側生態廊道建設,適當擴大綠色生態空間面積,河流、湖泊、濕地面積保持增長,生物多樣性有所提高(見圖2)。

圖2 縣域空間三區管控(圖片來源:作者自繪)

3.2.2 推進環境綜合整治

規劃提出分析村莊肌理,合理空間布局,完善村莊各類設施,提升生態景觀,在尊重景觀空間布局的前提下,對各個景觀要素分類提升。結合傳統民居以一層為主,磚木結構,懸山雙坡、有廊檐,地理地貌所限,考慮通風等因素,庭院大多沒有用圍墻封閉,規劃用綠化和道路與周邊環境自然形成邊界。建議新建建筑以傳統中式為主,建筑一般以一層與二層為主,平坡結合,建筑墻體以白色、屋頂以灰色為主色。庭院處理根據當地特產石材、磚材修飾地面,庭院花園用樹木和小菜地修飾,周邊砌磚。建筑功能空間以鄉村居住、設施、生產用房為主,出于便利性考慮,其一般零散地就近分布于生活區域。

3.2.3 營造生態景觀系統

尊重道路的現有景觀基礎,梳理后保留具有歷史、景觀等意義的場所,在此之上進一步根據具體氣候和道路環境條件的不同進行提升,并堅持景觀的鄉土性,避免城市化與過度景觀化。結合各條干道的自然人文風貌以及風景線定位,通過沿線建筑風貌的控制、景觀小品的點綴以及植物景觀營造,達到景觀新穎、感受力強、標識性強、特色性明顯的整體效果。以“生態走廊、宜居家園”為主題,遵循道路與生態景觀、文化特色結合的理念,提升道路景觀效果,建設慢行系統,促進道路提檔升級。

3.3 鄉村設施振興規劃策略

3.3.1 公服設施

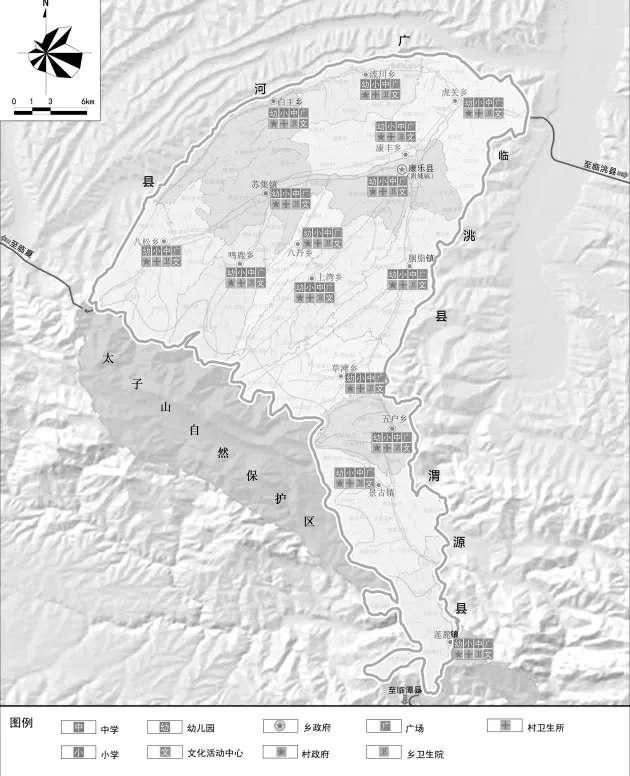

根據居民點規模和數量配置相應的公共服務設施,保障縣域城鄉公共服務均等化。平川、沿河地帶鄉村人口較為聚集,山區內陸地帶鄉村人口分布較少且分散,因此,從現場調查來看,各地區公共服務設施分布不均勻且缺口明顯,規劃建議完善以行政村為單元的配備完善基礎公共服務設施。山區鄉村人口規模較小、相對獨立,聚焦特色和品質,充分發揮中心村公共服務職能,引導農民集中居住,帶動鄉村轉型發展。基于生活圈理論促進城鄉公共服務均等化,加快教育、醫療、衛生、文化、社會保障等公共服務向農村覆蓋,不斷提升農村公共服務水平(見圖3)。

圖3 縣域公共服務設施規劃(圖片來源:作者自繪)

3.3.2 基礎設施

康樂縣綜合交通目前主要依托311和317兩條省道進行著縣域路網的組織,并結合各類縣道、鄉道構建合理路網體系。規劃形成以省、縣道路為骨架,農村公路為基礎的橫貫東西、縱貫南北、連通縣域所有村鎮的綜合交通運輸網絡,為全縣經濟社會科學發展提供有力支撐。加速臨康廣高速公路建設項目,構建“高速公路、干線公路、農村網絡公路”三個層次的交通網絡框架體系,加強交通樞紐建設及公共交通體系,加快城鄉交通一體化,形成以縣城所在地附城鎮為中心,以省道311和317、康樂蓮麓至積石山大河家扶貧旅游大通道為主骨架,縣鄉公路為支線,鄉村道路為經絡,東進西出,南來北往,聯通縣內外的全縣公路,網絡構成了多層次的綜合運輸網絡。村莊道路系統應結合村莊所處區位、人口規模、地形地貌、對外交通布局因地制宜地確定選線(見圖4)。

圖4 縣域綜合交通規劃(圖片來源:作者自繪)

3.4 康樂縣鄉村文化振興規劃策略

3.4.1 弘揚地域特色文化

以康樂廟會文化核心,發揚文化觀光、科普教育、多媒體文化展示、歷史知識科普、廟會文化藝術節等,擴大康樂廟會文化的知名度,提高廟會文化的參與性和體驗性。繼承和發揚廟會這種傳統文化,以西峰窩寺、亥姆寺、白云寺等悠久的歷史和遺留的文化為載體,在廟會文化的基礎上提升其知名度,增加相關設施,建立相關游線,擴大影響力。同時能作為一個旅游景點,將他們合理地串聯,打造成廟會文化節的時候大范圍宣傳發揚,廟會過后作為一個景點而游客依然能夠絡繹不絕的旅游勝地。

3.4.2 引導鄉村文化發展

康樂縣具有眾多的文化資源,包括廟會文化、飲食文化、根雕文化、奇石文化、花兒會民俗文化、宗教文化、農耕文化等。康樂的文化振興應重點體現在民間文化活動、康樂根雕、民間手工布鞋、康樂羊雜割等傳統民俗文化的傳承與保護開發利用,作為康樂“人文鄉村”建設的重要抓手,以此提升農民的素質水平和人文氛圍。因此,康樂縣應以“蓮花山花兒會”作為主打特色文化品牌,做足“蓮花山花兒會文化”。以散布于康樂縣內的自然遺跡、歷史遺址、鄉風民俗等文化遺產為載體,在文化保護和傳承的基礎上,突出“蓮花山鄉土文化”這一辨識度高的特色文化品牌,增強康樂文化品牌的認知度,以點帶面、逐步推廣,打響“蓮花山鄉土文化”這一文化品牌,引領康樂“人文鄉村”建設。

3.5 鄉村組織振興規劃策略

整合現有村級活動中心、農家書屋、黨員活動室等宣傳文化資源,利用原有活動室、倉庫等場所,結合實際需求、立足實際建設具有歷史文化氛圍和地方特色的文化禮堂。建立“黨委政府統一領導、宣傳部門牽頭、相關部門密切配合”的工作格局。塑造鄉賢能人“共治共享”“發展顧問”等創新模式,成立鎮級鄉賢會,并建立運行機制。鼓勵康樂縣域鄉村編制“村規民約”,導引鄉風文明的走向。強化村民建立法制意識、規則意識、主人翁意識和社會責任意識,為康樂縣鄉風文明的發育打下堅實基礎。

4 結語

2019年甘肅省人民政府、臨夏州人民政府先后印發了《甘肅省鄉村振興戰略實施規劃》(2018—2022年)和《臨夏州鄉村振興戰略實施方案》(2018-2022年),通過對不同層級鄉村振興戰略規劃的研讀,本文進一步明確了縣域鄉村振興戰略規劃實施的具體內容,提出因地制宜的發展思路和規劃策略。接下來需要全員動員、全身心投入康樂縣鄉村振興戰略實施的具體工作中,為實現遠期目標奠定良好基礎。本文從空間上明確了實施鄉村振興戰略可實施可操作的措施,以物質空間建設推動城鄉社會經濟發展。鄉村振興既是康樂縣全面建設小康社會和鞏固扶貧攻堅成果的內在要求,又是康樂發展長期法制的新目標和總體要求,是康樂打造區“人文康樂、生態康樂、宜居康樂”的抓手和路徑。