前側與外側鎖定鋼板內固定踝關節融合術治療創傷性踝關節骨性關節炎的療效比較

姜大磊

摘要:目的:探討前側與外側鎖定鋼板內固定踝關節融合術治療創傷性踝關節骨性關節炎的療效。方法:選擇2020年2月~2021年2月收治的創傷性踝關節骨性關節炎患者50例,根據手術方入路不同分為常規組和實驗組各25例。所有患者均接受鎖定鋼板內固定踝關節融合術治療,常規組應用外側入路,實驗組采取前側入路。對比兩組手術指標與預后指標。結果:實驗組手術時間、切口長度短于常規組,術后引流量少于常規組,P<0.05。兩組骨折愈合時間、疼痛評分以及關節功能評分對比無明顯差異,P>0.05。結論:前側與外側鎖定鋼板內固定踝關節融合術治療創傷性踝關節骨性關節炎均可達到理想關節修復效果,但是前側入路手術方式創傷更小,且出血量較少,手術時間更短。

關鍵詞:創傷性踝關節骨性關節炎;前側入路;外側入路;踝關節融合術

創傷性踝關節骨性關節炎是一種常見疾病,多由創傷導致踝關節軟骨發生退行性變化,或繼發性增生而引起的關節炎性病變[1]。當前,踝關節融合術踝關節融合術依然是治療中晚期踝關節骨性關節炎的金標準,手術固定方式較多,如克氏針固定、外固定架固定以及加壓螺釘固定等。鎖定鋼板內固定已被廣泛應用于踝關節融合手術,但是對于不同入路鎖定鋼板內固定踝關節融合術治療的效果研究并不多。本研究旨在對比不同入路鎖定鋼板內固定踝關節融合術治療創傷性踝關節骨性關節炎的療效。現報道如下:

1資料及方法

1.1 一般資料

選擇2020年2月~2021年2月我院收治的創傷性踝關節骨性關節炎患者50例,根據手術方入路不同分為常規組和實驗組各25例。實驗組男16例,女9例;年齡(58.54±4.24)歲。常規組男15例,女10例;年齡(57.91±5.24)歲。兩組一般資料比較無顯著差異,P>0.05。

1.2 手術方法

所有患者均接受鎖定鋼板內固定踝關節融合術治療,患者取仰臥位并行連續硬膜外或腰硬聯合麻醉。實驗組采取前側入路,以踝關節間隙為中心作前方縱行切口,逐層切開,沿肌腱間隙進入;切開關節囊,用擺鋸去除脛距關節面的軟骨及軟骨下骨,維持良好的融合接觸,將踝關節融合固定在功能位上,將前側鎖定鋼板置瘀踝關節前方,用數枚螺釘固定;徹底止血并沖洗,留置引流管并逐層縫合,石膏固定。常規組應用外側入路,作腓骨遠端縱行切口,逐層分離,暴露并切開關節囊,于腓骨尖上約10 cm位置截骨并將殘端完全剝離取出,取殘端松質骨待植骨用;完成在融合面截骨并沖洗,對合融合面,保持0°~5°外翻和0°~10°外旋;鎖定鋼板固定于踝關節外側,用數枚螺釘固定,徹底沖洗并用石膏固定。

1.3 觀察指標

對比兩組手術指標(手術時間、切口長度、術后引流量)與預后指標[骨折愈合時間、術后疼痛評分(采用VAS評分法評價)、關節功能評分(采用AOFAS踝-后足評分系統評價)。

1.4 統計學處理

本研究應用SPSS21軟件完成數據處理,P<0.05為差異有統計學意義。

2結果

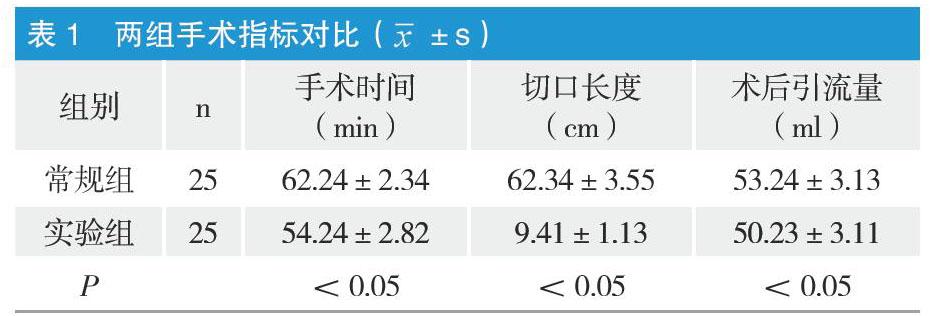

2.1 兩組手術指標對比

實驗組手術時間、切口長度短于常規組,術后引流量少于常規組,P<0.05。見表1。

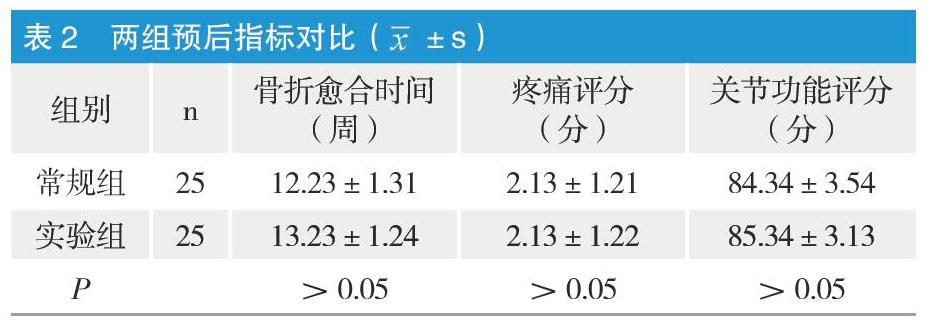

2.2 兩組預后指標對比

兩組骨折愈合時間、疼痛評分以及關節功能評分對比無明顯差異,P>0.05。見表2。

3討論

臨床對于踝關節融合術的入路研究認為,前側入路優勢更突出,前側入路可從脛骨內側緣切開骨膜與關節囊,無明顯創傷性操作,可確保脛距關節充分暴露,以及手術期間踝關節融合位置得到更理想的調整,從而維持骨膜與關節囊的完整性,所以整體干預效果更好。

本研究結果證明,前側與外側鎖定鋼板內固定踝關節融合術均可達到理想的治療效果,對創傷性踝關節骨性關節炎患者的預后改善作用明顯,但前側入路創傷小、出血少、手術時間更短,更利于術中感染等風險的防控。

綜上所述,前側與外側鎖定鋼板內固定踝關節融合術治療創傷性踝關節骨性關節炎均可達到理想關節修復效果,但是前側入路手術方式創傷更小,且出血量較少,手術時間更短,值得推廣。

參考文獻

[1]邱桂斌,周春暉,趙金偉,等.前路踝關節融合術治療踝關節嚴重病損的臨床研究[J].中國矯形外科雜志,2010(17):1416-1418.