例談整本書閱讀的閱讀取向與思維視角

張學青

【摘要】統編教材“快樂讀書吧”的課程設置中,安排了成長小說的專題閱讀。本文從成長小說的基本要素、閱讀取向以及教師帶讀時應該關注的思維視角出發,提出了以下觀點:苦難是成長的儀式和驅動力,反抗是成長的必然姿態與模樣,自省是由蛹化蝶的必由之路。

【關鍵詞】成長小說,閱讀取向,思維視角

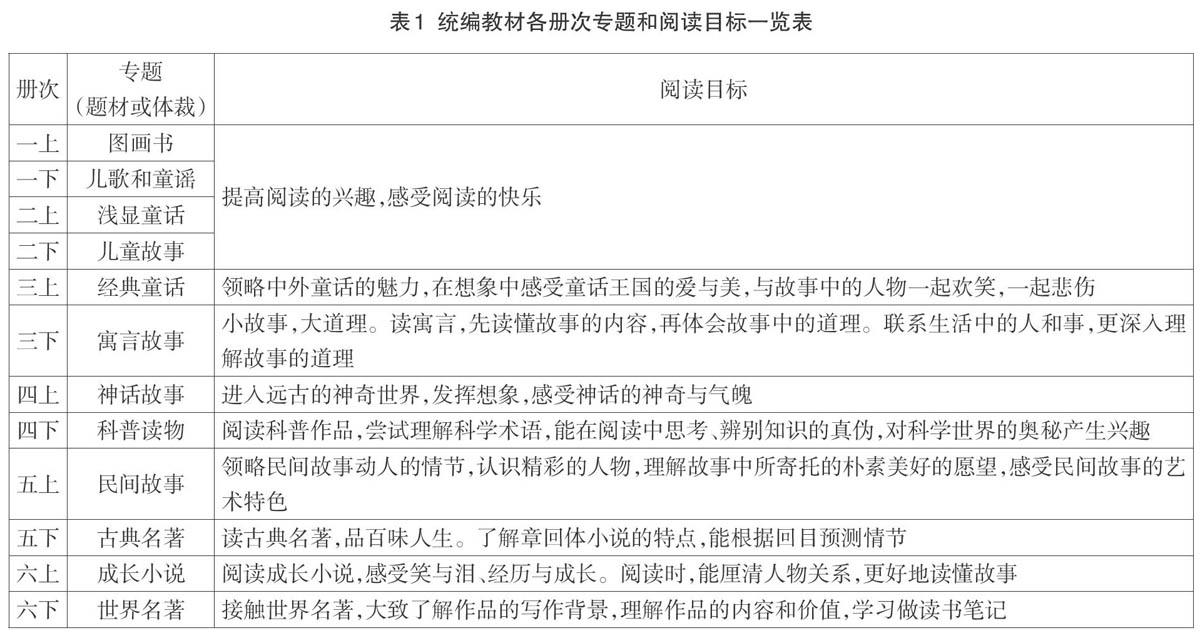

統編教材“快樂讀書吧”的設置,無疑推進了兒童閱讀的課程化實施。“快樂讀書吧”對整本書閱讀的課程設計,體現了一個學期重點圍繞一個專題(題材或者體裁)展開閱讀的編排理念,這與美國語言學家克拉申提出的“窄讀”理念相互應和。

梳理十二冊小學語文教材,可整理出編者安排整本書閱讀的專題和閱讀目標(見表1)。

根據兒童的閱讀心理和閱讀水平逐步提高要求,既體現了梯度性,又有利于教師在一個學期帶領學生精讀一類書,提升閱讀的品質。縱覽小學階段的十二個學期,值得關注的是教材六年級上冊安排了“成長小說”專題,引導學生閱讀《童年》《小英雄雨來》《愛的教育》等小說,在笑與淚中經歷與成長。

高爾基的《童年》作為成長小說的經典之作,出現在小學的高段教材中,具有一定的閱讀難度。這本自傳體小說,并不是專為兒童所寫,所以作品也并非“淺語的藝術”。首先,作品很長,整體連貫一氣,近20萬字,只有目次(內容的切分僅有數字序號)。其次,作品刻畫了眾多人物形象,人員復雜,再加上俄國的人名特別長,難讀也難記。再其次,就是人際關系復雜。書名雖為《童年》,但實際上寫作的重點是成人世界,是以兒童的眼光看成人世界的種種丑陋、難堪與仇恨。在作者的回顧中也不乏以成人的眼光去理解成人世界,這就又構成了一定的閱讀難度。此外,《童年》的總體基調是沉重的,對于習慣了校園小說輕松逗趣的讀者來說,會有一定程度的不適應。因此,《童年》選在“快樂讀書吧”里,有老師們戲稱是“快樂不起來”的閱讀。筆者認為,這樣的作品就像肉骨頭,啃下來要有很好的牙口,還得有不錯的消化功能。本文主要以《童年》為例,談談在成長小說的閱讀中如何帶領學生“啃骨頭”,讓學生進行深度閱讀,獲得深沉而持久的閱讀樂趣。

如何帶讀好成長小說?首要的是要對成長小說有基本的理解。《現代漢語詞典(第七版)》是這樣定義成長的:成長,向成熟的階段發展;生長。人類個體通過遺傳獲得的基因是個體生命成長的生物學前提,但成長不僅僅指生理的成長,如身體的拔高,體重的加大,力氣的增生,更重要的是精神成長。精神活動作為生命體自組織機制的高級形態,源于生命體自我保存、自我完善的自組織意向。人的精神成長,是人在參與社會活動中對自我力量的體驗和把握,一方面指向與外部世界的聯系、互動,另一方面也指向生命個體內部的調整與重建。

成長小說應該具備三個基本要素。第一,藝術地表現主人公在成長過程中自我意識的建設。成長路上一定有引路人,然而如果主人公沒有抵達“自我引導”,那成長還不能算真正發生。第二,呈現主人公精神上的磨難和尋路狀態。成長小說不回避生活中的瑣碎、平庸、黑暗,甚至罪惡,這是它與童話故事的重大區別,童話故事的展開、完成方式是“遇到難題繞道走”,仙女和魔法棒的出現,王子的輕輕一吻,等等,總之難題都能得到完滿的解決;成長小說則不然,沖突就是沖突,苦難就是苦難,矛盾懸而未決,事情無法圓滿是成長故事的常態。第三,具有充滿邏輯推動力量的故事情節。

理想的成長從來不是一種自在的自然狀態,教育與成長總是捆綁在一起的。學生閱讀成長小說,領會、發現與建構自我的成長模式,實現“由蛹化蝶”的拔節與飛躍,便是文學教育中的“立人”。筆者認為,成長小說的閱讀取向,應當以此為重,而關于小說的技巧、技法,包括語詞運用的合理、段落描寫的精當之類的話題,不是不可以講,而是與對成長的思考、理解和把握相比,可以暫且擱置。這樣的處理,是為了更充分地體現成長小說閱讀價值的獨特性。

一、苦難:成長的儀式與驅動力

談到童年,尤其是今天的人們,總認為童年是無憂無慮的,兒童的生活是明亮的、蓬勃向上的,即便有痛苦也是偶爾的、個別的。這種認識似乎不無道理,然而現實是大人和孩子處在同一時空,苦難不會因為年齡而對誰特別照顧,而且恰恰因為兒童的年齡和能力,他們所受的傷害可能更多。社會的動蕩、天災人禍、生老病死所引發的苦難,無法不波及成長中的兒童。除此以外,還有來自這個成長群體自身所特有的痛苦:身體發育的拔節疼痛,因為教育的規訓和修剪而帶來的疼痛,旺盛的欲望帶來的誘惑與扭曲,等等。

高爾基是作家的筆名,這個筆名在俄語中的意思為“痛苦”。人民文學出版社2019年3月版的《童年》,封面的顏色選擇了沉重的黑色。的確是“痛苦”,全書的開篇是父親去世,“在幽暗的小屋里,我父親躺在窗下地板上,他穿著白衣裳,身子伸得老長老長的……”;全書的結束是母親去世,“埋過母親幾天以后,外祖父對我說:‘喂,列克謝,你不是一枚獎章,我脖子上不是掛你的地方,你到人間混飯吃去吧……于是我就到人間去了”。在帶讀《童年》時,筆者請學生梳理全書的內容,像原始人結繩記事一樣在阿廖沙3歲至11歲這一段童年坐標上列出他的童年大事,幾乎所有學生都把童年中的苦難標成了大事:父親去世、歷次搬家、遭外祖父毒打、小茨岡之死、母親改嫁……

艾布拉姆斯在《文學術語詞典》中指出,“苦難在兒童的成長過程中具有儀式化作用,是兒童成長到一個新階段的‘接口。在苦難危機的催化作用下,成長主體獲取成長驅動力,才能形成小說中的‘上升式情節”。因此,帶讀成長小說,關注成長中的苦難是必須有的思維視角。閱讀林海音的《城南舊事》,“爸爸的花兒落了。我也不再是小孩子了”就是苦難的儀式,父親的去世給孩子帶來的是“一夜之間長大”。在遭遇外部環境的變故時,生命個體會進行內部的自我調整與重建。曹文軒的《草房子》也是書寫成長苦難的優秀作品,書中的孩子們面臨各種苦難:陸鶴從小禿頭,在學校常被同學嘲笑;紙月是私生女,剛生下來母親投了河,父親做了和尚;紅門的杜小康從富裕之家墜入困頓,命運和他開了個玩笑;一場大病籠罩了桑桑和他的全家……學生閱讀這樣的成長小說,可以推動更廣闊、更豐富的社會和世界走進孩子的內宇宙,間接地去經歷與體會成長中的苦難,可以說這是一種生命的預演。這種預演,可以幫助他們進行心理性的“斷乳”,獲得成長的動力。

二、反抗:成長的必然姿態與模樣

梳理《童年》中的大事,部分學生發現了文中阿廖沙的反抗,并對他的反抗有所覺察與領悟,這是值得欣喜的。父親去世后,孤兒寡母投奔外祖父家,兩個舅舅以為母親是來爭奪家產的,家里的辱罵、打架不斷。阿廖沙成長路上有兩位重要的引路人,一位是他的外祖母,她仁慈、善良,說話好似在用心地唱歌,“我好像長在她的身上一樣”;另一位是他的外祖父,外祖父給他的第一份見面禮就是一頓毒打,因為他把家里的餐桌布染了顏色,在外祖父眼里,“上帝永遠是用寶劍統治人間,用皮鞭對付罪人”。

面對辱罵與責打,幼年的阿廖沙默默承受,細心的讀者會發現他的第一個反抗行為出現在搬到田野街之后。酒館的女主人辱罵外祖母,他看準一個機會,待女主人下了酒窖,合上地窖的蓋子,上了鎖,并且把鑰匙扔到了房頂上。事后雖然遭受了外祖母的批評,但這是阿廖沙來到外祖父家的“第一次”反抗,之后又相繼出現了啐老爺唾沫、鉸外祖父的圣像等反抗行為。這些反抗行為正是阿廖沙成長的標志。

如何看待、理解成長小說中主人公的反抗?討論時,除了文學,儲備一點心理學的知識非常有必要。在兒童成長過程中,有兩個時期是不容忽視的,在心理學上稱為“第一反抗期”和“第二反抗期”。前者指個體發展到三四歲的幼兒期,以認識到“我”和開始說“不”為標志;后者在十歲左右進入,這一階段對獨立自主的要求是全面的,從外部因素到內部因素,體現了“兒童反兒童化”的成長需求。大人竭力向下俯就孩子,孩子的心理視角恰恰是向上的,他們那種極欲擺脫童年向往成年的心情,大人應該注意到。孩子站在大人的對立面形成的背叛,將有利于擺脫父母的束縛。在《童年》中阿廖沙反抗也是如此:

母親用皮帶抽我,但懲罰更激怒了我,下一次我和小孩子打得更狂熱,母親把我懲罰得也更厲害。有一次我警告她,如果她再打我,我就咬她的手,我跑到野外去凍死,她吃驚地把我推開。

但并不是每個大人(包括教育工作者)能意識到這一點,尤其是當下,“一個孩子的命運總是一個學生的命運”。學校中的學生,往往被理解成“處在生產線上的人”,常態學校教育的規訓與格式化容不得獨立,容不得反抗,也容不得個性的成長。個性常常被認作畸形、怪胎、次品。因而帶讀成長小說時,如何討論與理解反抗,關系到大人(教師)的眼光和立場,關系到這樣的閱讀能否爭取到學生深層次的認同與理解。此外,中國兒童文學作家劉健屏的《我要我的雕刻刀》、班馬的《六年級大逃亡》等,都是極有探索精神的成長小說,值得推薦。

三、自省:由蛹化蝶的必由之路

什么是成長?化蛹為蝶。而人的成長與蛹蝶的本質區別在于,它不僅意味著身體的成熟,有能力承擔起種族繁衍的職責,而且意味著個性的形成,自我概念的同一,自身力量的形成與確認。

在高爾基的《童年》中,一個不被學生重視卻是值得濃墨重彩去放大的細節出現在第十二章:那是一個夏天,母親出嫁,阿廖沙很想告訴母親“請你不要出嫁,我來養活你”,但話沒有說出口;外祖父告訴他,“你學著盡量給自己安排好”。

家里百無聊賴,他在外祖父的后花園里給自己建造了一個清潔的住所——

“我憤怒地想拔掉、鏟除這些雜草,把碎磚塊、炭頭搬開,除一切臟的、不必要的東西,在這坑里給自己建造一個清潔的住所,那里夏天只要我一個人住,不要大人。我馬上動起手來,這件事立刻使我長久地而且很好地躲開了家中所發生的一切,雖然這一切仍然非常令人生氣,但卻一天天地引不起人的關心了。

……

這是我一生最安靜、感受最多的時光,正是這年夏天,在我內心形成了而且鞏固了對自己力量的自信的感覺。……”

夏天確實是一個讓人長大的季節。阿廖沙的這個夏天,更是如此。這是覺醒,這是自救,這是真正意義上的“成長”。自此以后,阿廖沙撿破爛兒掙錢,熱愛讀書,開始了“在人間”的生活。

實際上,《童年》作為自傳體小說,作品本身就是一次反思性寫作。作者對外祖父家庭內部、鄰里之間、街頭巷尾出現的種種惡作劇和殘酷行為展開了反思:

“他們的眼淚、叫喊,以及所有那些互相的折磨,經常爆發而又很快熄滅……在無窮無盡的工作日里,憂傷就是節日,鬧火災就是逗樂;在一無所有的臉上.連傷痕也是點綴……”

而對于自己為什么要寫下這樣的作品,作者的理解是這樣的:

“回憶起野蠻的俄羅斯生活中這樣鉛樣沉重的丑事,我時時問自己:值得講這些嗎?每一次我都重新懷著信心回答自己:值得,因為這是一種富有生命力的丑惡的真實,它直到今天仍然沒有消滅……我們生活中這層充滿種種畜生般壞事的土壤是如此富饒和肥沃,而且還因為從這層土壤里仍然生長出鮮明、健康、富有創作性的東西,生長著善良……”

作者的反省,也讓作品具備了經典的氣質。

“在你看來,阿廖沙的童年有著怎樣的色彩?試著給童年大事標記色彩。”“如果你是作者,經歷了這樣的童年生活,愿意寫出來嗎?為什么?”

在帶讀《童年》的時候,利用這樣的話題帶動學生對“自省”思考,這些話題鍛煉了學生的高階思維能力,學生也因此看到了《童年》的別樣風景。