『人民是江山,江山就是人民』

——習仲勛的為民情懷

周思勤

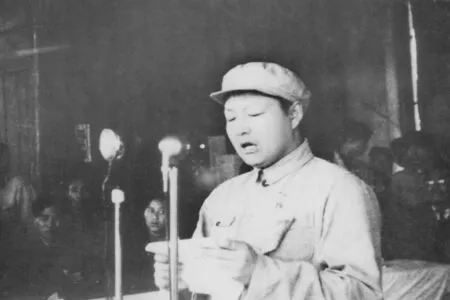

1932年,“兩當兵變”前的習仲勛(左一)

我們黨來自于人民,黨的根基和血脈在人民。中國共產黨的百年歷史,就是一部黨與人民心連心、同呼吸、共命運的歷史。作為“從群眾中走出來的群眾領袖”,習仲勛將一生獻給了黨的事業、人民的事業。在中國革命、建設和改革各個歷史時期,他始終與人民一塊過、一塊干,保持著同人民群眾血肉聯系。

“在群眾中最安全”

習仲勛年僅16歲就參加革命,組織發動“兩當兵變”,追隨劉志丹、謝子長開辟陜甘邊革命根據地。艱難困苦的斗爭環境和白色恐怖的嚴峻形勢鍛煉了他,淳樸善良的陜甘群眾保護了他,使他深刻地認識到“在群眾中最安全”。

“兩當兵變”失敗后,習仲勛曾多次向劉志丹檢討,總結經驗和教訓,認為其中很重要的一條是“群眾不了解,失去依靠”。陜甘游擊隊離開照金,北上安定、保安一帶開辟革命根據地前,劉志丹曾特意殷切囑咐習仲勛:“隊伍走了,你們會遇上很大困難,但只要政策對頭,緊緊依靠群眾,困難是可以克服的。”遵照劉志丹的囑托,習仲勛在渭北地區以靈活多樣的方式結交工農朋友,廣泛動員群眾。在他的領導下,農民聯合會迅速發展到600余人,農民武裝增加到1500余人。

照金的革命活動如火如荼發展的同時,也遭到了國民黨反動勢力的殘酷圍攻。1933年5月,習仲勛在一次與國民黨地方民團的戰斗中,因敵眾我寡不幸被俘。他在冒險從押解隊伍逃跑的過程中被民團擊傷,翻身滾入密林避險,其后只能獨自一人帶傷尋找隊伍。在一個名為柳林的小山莊里,負傷的習仲勛受到了貧苦農民鄭老四和他妻子的細心照顧。這對樸實的農民夫婦用土方為他消疼止血,又盡力為他調理飯食。因見他傷口始終流血不止,癥狀明顯加重,鄭老四又想辦法把他送到了四五里外的庵子村與其他游擊隊員會合。庵子村的群眾主動用擔架將艱難歸隊的習仲勛送回到薛家寨營地醫治槍傷,許多游擊隊員也熱心為他尋醫問藥。11月,國民黨軍占據了薛家寨,屠殺革命群眾,殘殺未來得及轉移的傷病員。在白色恐怖嚴重的形勢下,習仲勛仍留在照金,他依靠群眾基礎,白天藏入密林,晚上出來堅持工作。在這段時間內,他受到了一位王姓農民老大娘的掩護和悉心照料。習仲勛后來回憶說:“她半夜里把我從山林中叫回來,在她家里給我吃米飯,做豬耳朵肉,有時還把白糖也給我送來。”由于國民黨軍和地方民團加緊搜捕和“圍剿”,形勢異常險惡以至最終實在無法開展工作,習仲勛不得不化裝成商人模樣離開照金。在撤離過程中,習仲勛突患嚴重傷寒病,只能暫時借住合水縣太白鎮豹子溝李老五家里。豹子溝同樣有敵人活動,但李老五始終不曾出賣習仲勛的行蹤,而是白天把他送到山里,晚上接回來吃飯,使習仲勛能夠安心在他家中養病。

在照金領導群眾開展革命斗爭的過程中,習仲勛常常遭遇到類似的嚴峻危險,而他每一次都能平安度過,是因為群眾自發地掩護他,替他站崗放哨,把他隱蔽得很好。習仲勛晚年回憶他在陜北鬧革命的往事時曾深情地說:“那個時候,我們真的是時時刻刻離不開群眾。部隊要吃飯離不開群眾,要打仗更要動員群眾,依靠群眾,一旦脫離群眾,我們就會寸步難行,一事無成。可以說,沒有群眾,就沒有我們的生存空間,是群眾哺育了我們的人民軍隊。”

“端端地坐在老百姓這一邊”

習仲勛時刻牢記著全心全意為人民服務的宗旨,曾風趣地將采取哪一種立場比作“屁股坐在哪一邊的問題”,他認為堅持人民立場就是“要一心一意老老實實把屁股放在老百姓這一方面,坐得端端的”。與此同時,他終生都立場鮮明地反對官僚主義,認為共產黨人絕不能當“官”和“老爺”,為老百姓服務就應該站在老百姓中間,而萬不能站在老百姓頭上。

這種對人民群眾真誠而親切的態度為習仲勛贏得了人民群眾的普遍歡迎和信賴,也就為他開展工作創造了極好的條件。革命年代他在關中工作,凡是關中的人民,無論大人和小孩都知道他,都喜歡他。當他路過民舍時,家家戶戶都會對他表示親熱和歡迎,并且盡可能豐盛地招待他。有時習仲勛走得疲倦了,就隨便睡到一位老鄉家的炕上,同行的人看到這位老鄉就蹲在習仲勛身旁,親切地看著他,替他驅著蒼蠅。如果這時忽然跑來一個找他的鄉民,老漢會馬上低聲說:輕一點,仲勛同志困了,讓他好好地睡一會兒。

習仲勛平時辦公的地方,每天都擠滿了群眾,他和群眾相處總是極其自然和融洽。他懂得群眾的情緒、習慣和需要,總是把群眾的事情看做是自己的事情,而又設身處地地替他們著想。群眾信任他,把他看做是自己人,沒有人會向他隱瞞自己的狀況,更沒人會對他說假話。他們并不是害怕習仲勛的官位,而是由于習仲勛總是謙虛地接待他們,和他們真正打成一片,因此他們總是把習仲勛看成最知心的朋友,而愿意聽從他的意見,聽從他的指揮。

習仲勛這種始終堅持聯系群眾,和群眾打成一片,把群眾放在心上的精神和做法,感動著人民群眾,也感染著他周圍的人,當時人們都親切地稱他是“農民老漢老婆們的干兒子”。新中國成立后,出身于勞動人民家庭的習仲勛擔任了黨和國家重要領導職務,也依舊保持著“坐在老百姓一邊”和“站在老百姓之中”的優良作風,并以此為嚴格的紀律約束著自己的家人和身邊的工作人員,生活不搞特殊化,出行盡量不影響群眾日常辦事和生活。

“做為人民辦事的勤務員”

“我自己是一個共產黨員,是一個普通的為人民辦事的勤務員。”這是1950年1月習仲勛在西北軍政委員會成立大會上就職演說中的一句話。“人民忠誠的勤務員”正是習仲勛革命生涯的真實寫照,他不僅在立場上“端端地坐在老百姓一邊”,在行動上更是將人民的大事小情掛在心頭,充分展現了為中國人民謀幸福的赤子情懷。他關心中國人民的整體命運,也細心關懷著每一個與他接觸的普通百姓。無論他身處哪個工作崗位,無論他自身境況好壞,他都盡最大的努力幫助群眾改善生活、爭取權益,從點滴事情做起,踐行他“做為人民辦事的勤務員”的誓言。

革命戰爭時期,習仲勛任關中特區蘇維埃政府副主席、中共關中分委書記,在繁忙的工作之余,他還不忘幫助各族群眾解決困難。關中分委駐馬家堡時,習仲勛曾專門派自己的警衛員庚申給難產的農民馬團兒的妻子買藥請大夫,使馬團兒妻兒轉危為安。在得知新正縣龍嘴子回民地區傳染病流行且日漸嚴重后,他即指派專人赴延安買藥,并安排分區有關部門請來醫生進行治療和預防,從而迅速控制了疫情,治愈了染病的回族群眾。有一次,他聽說鄰居家的碾子不好用了,就自己去幫著修理這臺碾子,路過的人問:“習主席,怎么回事呀,你干嘛跑到這來推碾子?”老百姓就高興地替他回答說:“習主席來給我們幫忙來了,我這碾子不好用了,他給我們修好了!”每遇難事“找仲勛去”成為西北干部群眾的口頭禪,也從一個側面反映了習仲勛和人民群眾之間魚水之情。他不僅積極地回應著群眾的求助,還主動思考如何減輕群眾的負擔。過去老百姓常常把自己家的門板借給部隊用來運送傷員,但習仲勛通過細心的觀察發現,抬過傷員的門板往往會因為變形而不好用了,盡管群眾并沒有怨言,但畢竟給老百姓造成了損失。他就自己親自帶領戰士利用山間原料研究和制作擔架,非必要不再借用老百姓的門板了。群眾都稱贊說:共產黨的分委書記真是為老百姓操盡了心!

1949年6月,習仲勛在西安各界保衛西安動員大會上講話

新中國成立后,習仲勛受命主持西北局工作,他常常說“革命就是要辦好群眾的生產事業,而領導群眾生產又是最實際最具體的為人民服務的工作”,因此“必須著手一點一滴地幫助群眾去解決需要和可能解決的切身問題”。習仲勛一直強調,要為老百姓多打算、多做事。他是這樣想的,也是帶頭這樣做的。

西北的好幾個民族和廣大人民長期以畜牧業為生,但過去從來沒有哪一個政府專門開會研究過畜牧業,而習仲勛卻特別注意領導西北各級政府把發展畜牧業作為經濟發展的重點。他以樸實的語言指出其中的道理:“人民政府最大的一項政治工作就是給老百姓做一些事情,像怎樣養羊、怎樣養雞、怎樣養牛、怎樣使羊多產羔,就是政府要做的事情,也是我們的政治任務。”只有為老百姓多打算,使人民財富增加,生活逐漸改善,這樣才能解決問題,人民才會歡迎和支持。他總結說,發展生產、提高收入“這是政治問題,也是群眾問題”。在他的領導下,西北地區普遍地加強了對基層畜牧技術人員的培訓,提高了畜牧技術,制定了畜牧發展規則,牧民中的積極分子被普遍地組織起來共同管理畜牧事業,牧區經濟日益繁榮,牧民收入較新中國成立前大大增加。

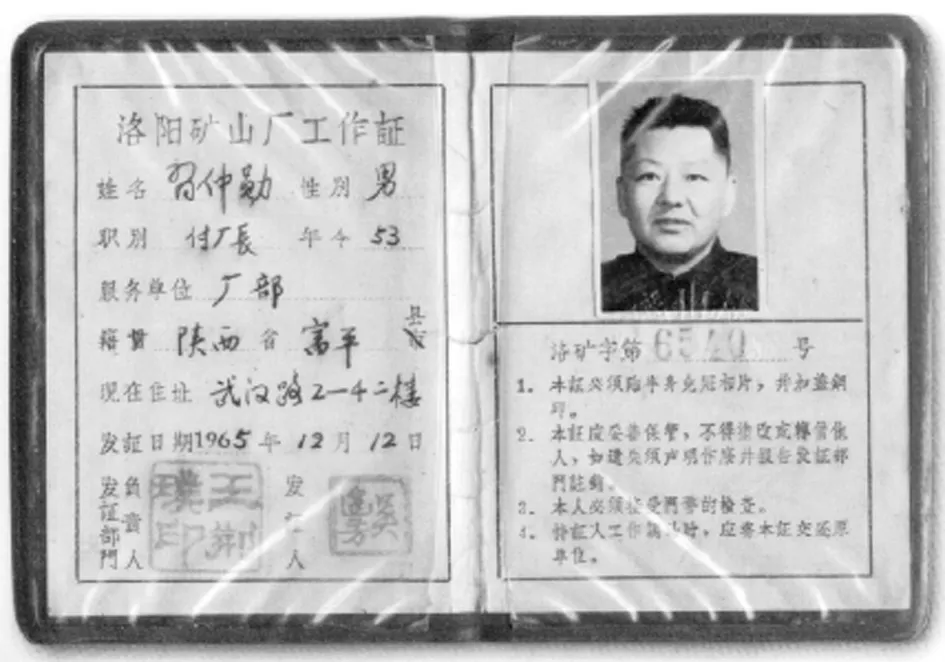

習仲勛在洛陽礦山機器廠時的工作證

1956年12月,受到沖擊的習仲勛從中央被調至洛陽礦山機器廠任副廠長。盡管當時他的個人處境發生了很大變化,卻依然心系工人疾苦,經常拿出自己的薪金接濟生活困難的同志,結交了不少工人朋友,工人們也將他視為良師益友,經常給他送各種自家的農副產品讓他嘗鮮。“文化大革命”期間,習仲勛被“流放”到洛陽耐火材料廠,他依然保持著對工人群眾的關心和愛護。他也一如繼往地從每月有限的薪金中拿出錢來接濟生活困難的職工。洛陽耐火材料廠的一位長葛籍職工的母親有病需要注射慶大霉素卻又一時買不起的事被習仲勛知道后,他便用自己的生活費托人把藥買回來送給這位職工。習仲勛還曾為了職工上下班乘公交車困難的問題,不顧自己的處境,到洛陽市委“為民請命”,促使問題很快得以解決。

真誠關愛人民的人,人民也衷心地愛戴他。洛陽耐火材料廠職工被習仲勛的精神所感動,親切地稱這個“流放”來的老人為“倔老頭”“好老頭”,習仲勛和他們之間結下了深厚的情誼。他們關心習仲勛的生活,幫他買面粉、打蜂窩煤,理發師傅定期為他理發,醫生主動為他送醫送藥上門。逢年過節,很多工人都搶著請他到家里吃飯,習仲勛也把工人請到他家里吃飯拉家常。齊橋橋后來回憶說:“過年時請客的人家多了,我們和父母只好分頭去參加,父親也經常請客還人情,我們來探親有時會整天在廚房忙碌。”回到中央工作后,習仲勛還曾多次給耐火材料廠工人寫信,熱情地接待了許多到北京來看望他的基層干部和群眾。

“新的創造要在老百姓中找尋”

習仲勛為了人民福祉投身革命,同時緊緊依靠人民群眾開展各項革命工作。他深入群眾,通過調查研究的辦法發現問題、解決問題、提出政策,尊重人民的主體地位和首創精神,相信“千百件事整天發生在人民中,最適當的解決辦法,也就在人民中。只有通過人民才會解決得最快、最正確”。“不要以為自己比老百姓高明,其實不然,新的創造要在老百姓中找尋。”

在開辟革命根據地的過程中,習仲勛就注意在當地群眾中廣泛開展活動,村村開會,逢人演講,在村民家里過春節以培養和群眾之間的感情。以南梁為中心的陜甘邊革命根據地正式形成后,習仲勛當選為陜甘邊區蘇維埃政府主席,他依然經常走村串戶,深入群眾中間,了解政府的政策法令貫徹執行情況。時任政府秘書長的蔡子偉回憶說:“幾乎每逢集市,習仲勛和我們幾個人都要出去轉一轉,聽取老百姓各種意見反映。每次群眾總是把我們圍攏起來,問這問那,親切極了。”

習仲勛一生都保持著這種深入群眾、以人民為師的工作作風。主持西北局工作時,他將依靠職工群眾、向工人學習視作提高工作水平的主要經驗,強調要集中群眾的智慧,發揮群眾的創造性,提高工人的主人翁意識。在洛陽礦山機器廠工作時,他堅持同工人勞動在一起、生活在一起,他和工人們一起在大澡堂里洗澡,飯后到工廠附近的果園和農民聊天,通過各種途徑接觸實際,更多地聽取群眾的意見。他將在洛陽礦山機器廠的一年視為“生活征途中度過的一段不同尋常的經歷”而倍加珍惜,認為從工人同志身上學到了很多東西,他說:“我走出廠部,直接下到車間,與工人在一起,參加生產勞動;與工程師、技術員打交道,學習求教,這使我眼界大開,增長了許多工業生產和管理方面的知識。……他們是我的好老師、好朋友,是他們給我上了必要的一課。”

“文化大革命”結束后,黨中央委任習仲勛主持廣東省的工作。面對百廢待興的廣東,習仲勛開展了廣泛細致的調研,了解群眾疾苦,傾聽群眾呼聲,從群眾所急所需入手制定政策,開展工作。

為了盡可能多做一些工作,習仲勛每天5點多鐘就起床,自己一個人去街頭調查副食品供應情況。當時有個賣魚的小檔口設在省委交通科門口,習仲勛發現5點多時已經有很多老年人放了小磚頭和小凳子在占位,等待買魚的隊伍已經排了很長。于是他也加入了排隊的人群,以體驗普通市民當時買魚的困難。通過跟群眾聊天他得知,最早來排隊的人凌晨兩三點鐘就來了。由于價格管控過于嚴格,生產、運輸、銷售的各個環節都非常懈怠,經常是大量的魚運到廣州以后就死了,自然形成了供不應求的局面。后來習仲勛在省委會議上特別提到這件事,說:“廣東四季常青,是魚米之鄉,現在,魚米之鄉卻沒有魚吃。買來的剝皮魚,過去都是當肥料撒在地里的,現在都是香餑餑。這樣不行,一定要解放思想,搞社會主義不是為了貧窮,要盡快提高群眾生活水平。”群眾的疾苦堅定了習仲勛切實改變現狀的決心,他決定放開水產品價格,搞活市場,讓市場自己的運行規律來起作用,領導廣東在全國率先放寬了政策,把統購統銷的商品種類從100多種減少到20多種,最后減少到8種。市場活躍了,生產、運輸、銷售環節的積極性都得到了提高,可供人民群眾采購的副食品種多了起來,廣東人民的生活水平也隨之提高了很多。

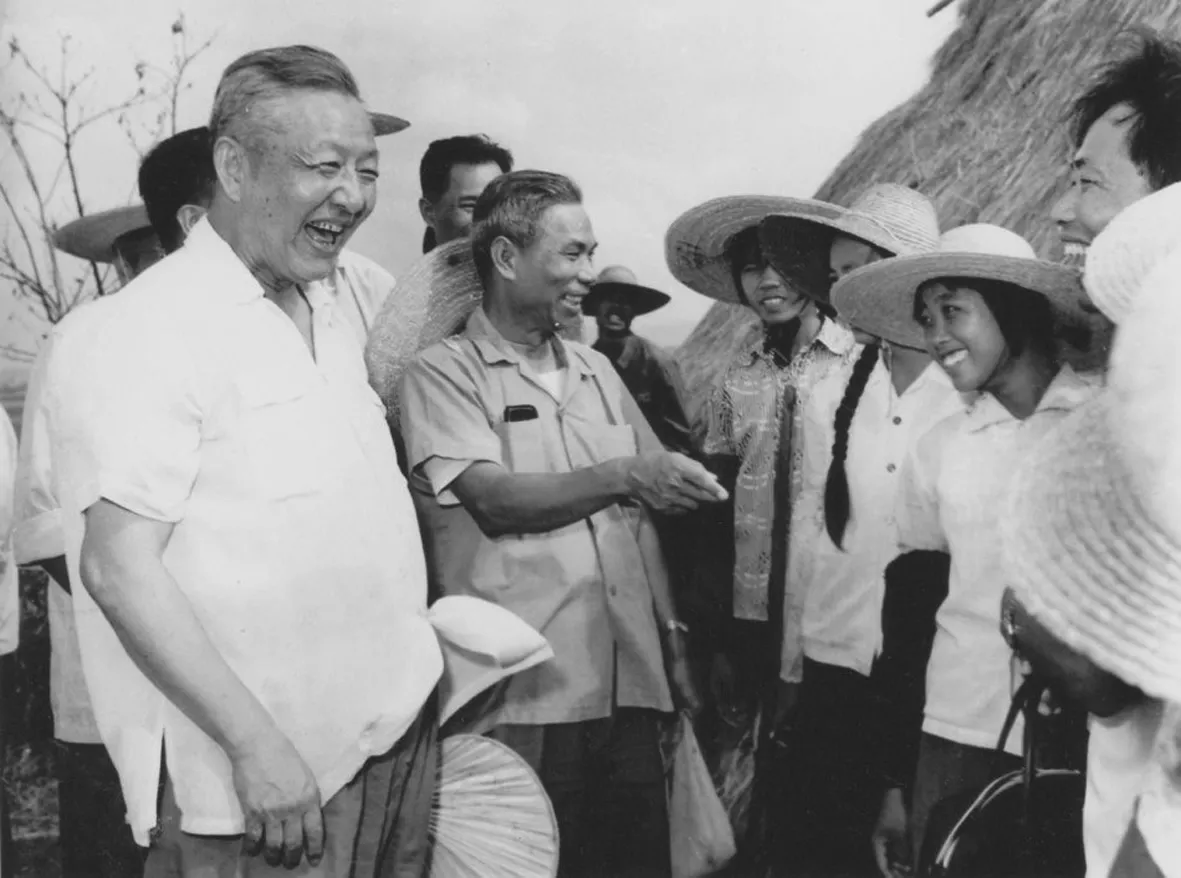

1980年9月,習仲勛(左一)在湛江農村視察時與青年交談

他不僅自己這樣做,也注意將這種工作方法在各級干部之中推廣。1979年2月,習仲勛在前往四會、廣寧等縣調查時,特意安排了同縣委書記、公社黨委書記、大隊黨支部書記們座談的環節。習仲勛針對當時黨內存在著的一定程度的思想混濁、脫離實際、脫離群眾的現象,殷切地對各級干部說:“我們的事情,是人民的事情。我們要把人民的事情辦好,就要讓人民當家作主,把群眾的意見、要求反映出來,集中起來,然后再回到群眾中去貫徹執行,離開了這條就沒有什么方針政策了。要發展生產,改善人民生活,都離不開這條。這就是政治,是最大的政治。”

在處理1979年廣東發生的大規模群體性偷渡潮時,習仲勛也特別注意站在群眾的角度思考問題,以此為出發點改進政府工作。有一次,他在收容站調研,了解到遣返偷渡人員的車輛途徑東莞塘廈時,被群眾阻攔并弄開車輛,幫助偷渡人員跳車,最終跑了140余人。針對這件事情,習仲勛深刻地反思說:“昨天群眾圍攻我們,要求放人,他們為什么對偷渡人員同情,而對我們不同情?我們為什么這么脫離群眾啊?脫離群眾,是不會有好下場的。”

習仲勛將反偷渡外逃作為當時廣東省的重點工作之一,組建專項工作小組,親自任組長,用了很多時間去調查研究偷渡外逃的情況。他多次深入邊境地區,直接面對最基層的群眾,到他們中間去了解情況。在目睹了當時廣東人民的困苦生活和粵港兩地發展的差距,也從各種媒體、渠道了解到香港和澳門社會穩定、經濟發達、市民生活水平比內地群眾高的現實后,習仲勛發出深情的感慨:“群眾為什么要跑?歸根結底是我們自己沒有把工作搞好,沒有把人民生活搞好。”

1999年國慶節,習仲勛在天安門城樓上參加新中國成立50周年慶典

大規模的偷渡活動給擔任廣東省委書記的習仲勛帶來了極大的壓力,但他始終牢牢地把握著逃港問題是人民內部矛盾這一根本判斷,認為緝拿、關押和遣送并不是解決這一問題的好辦法,因為“這個事情本身,是人民群眾的生存發生了危機”,“群眾畢竟要吃飯,要活命,他們都是沒有辦法才外逃的,這完全是迫不得已。”發生偷渡潮的根本原因是“我們工作沒搞好,讓群眾餓肚子,是我們的錯,不是群眾的錯”,因而遏制住偷渡潮的根本辦法是“深刻檢查我們自己的工作,檢討我們的過失,糾正我們錯誤的東西,走上正確的路線,讓群眾安居樂業”。

為了搞好廣東的經濟,使群眾真正過上安居樂業的生活,習仲勛幾乎跑遍了廣東各地,和群眾面對面地接觸,和各地基層干部座談,收集基層干部、群眾反映的情況和意見,從人民的呼聲中尋找形成差距的原因,從基層成功實踐中獲得治理的良策。在這個過程中,他對廣東群眾探索產量承包制的“洲心經驗”給予了堅定的支持和推廣,為廣東省的農業改革指明了方向、開辟了道路。他還曾大力鼓勵多種經營、來料加工、三來一補、社隊企業等各種群眾自發的探索。他實實在在地理解群眾的疾苦,深切地了解群眾的訴求和愿望,明白那一時期廣東的窮困“不是自然環境、社會環境的原因,更不是人的原因,而完全是政策問題”,廣東需要放開手腳,采取一些特殊政策、靈活措施以利用自身的外向型優勢發展起來。只有人民生活水平能得到大幅的提高,因貧富差距過大而產生的偷渡外流問題才能自然而然地得到解決。后來,習仲勛利用參加中央工作會議的機會,為廣東人民向中央要政策,在中央層面第一個旗幟鮮明地替群眾發出“給地方放權”的呼聲。他的呼吁得到了黨中央和鄧小平的大力支持,鼓勵廣東大膽試驗,創辦經濟特區。人民的呼聲變為了現實。習仲勛為改革開放拉開序幕作出了歷史性貢獻。

“江山是人民的江山”

習仲勛一生相信群眾、深入群眾、依靠群眾、服務群眾,與人民一道為國家富強和民族復興不懈奮斗。

1999年10月 1日,86歲的習仲勛受邀在天安門城樓上觀看慶祝中華人民共和國成立50周年閱兵式和群眾游行。他被眼前的盛大場景深深感染,近70年革命生涯的回憶涌上心頭,發出了“江山是人民的江山”的由衷贊嘆。當天夜晚觀看大型國慶焰火晚會時,這位老一輩革命家樸素而赤誠地總結了他自己和我們黨贏得人民信任,得到人民支持,由此能夠克服任何困難,能夠無往而不勝的革命歷程,再次感嘆“人民是江山,江山就是人民”。